- •Вопрос 1. Дать понятие о скважинной телеизмерительной системе, основных элементах входящих в её состав и их назначении.

- •Вопрос 2. Аппаратура электрического каротажа. Назначение, из каких элементов состоит

- •Вопрос 3. Выделить пласт-коллектор

- •Вопрос 1. Рассказать о физ. Свойствах пород и факторы, влияющих на их значение.

- •Вопрос 2. Аппаратура индукционного каротажа. Принцип работы, из каких элементов состоит.

- •Вопрос 3. Оценить кач-во произведенного замера.

- •Вопрос 1. Принцип измерения физ.Свойств и факторы

- •Вопрос 2. Источники нейтронов. Назначение, их параметры.

- •Вопрос 3. По кс выделить пласт большой мощности высокого сопротивления,опр.Границы.

- •Вопрос 1. Характеристика объекта исследования скважин

- •Вопрос 2. Детекторы нейтронов. Назначение, устройство, принцип действия.

- •Вопрос 3. По пс выделить пласт песчаника, определить его границы и мощность

- •Вопрос 1. Теоретические основы электрокаротажа

- •Вопрос 2. Аппаратура ггк и нгк, отличительные особенности применяемой аппаратуры

- •Вопрос 3. Построить кривую бкз, опр-ть наличие и тип зоны проникновения

- •6. На кальке откладывают по вертикали уд. Сопротивление бурового раствора, а по горизонтали диаметр скважины (значения берут из выданной таблицы) . Найденная точка называется крестом скважины.

- •7. Из выданной таблицы по вертикали откладывают значения уд.Сопр-я, а по горизонтали соотв-ю длину зонда. Соединяют найденные точки плавной линией и называют фактической кривой зондирования.

- •8. Далее совмещают фактическую кривую бкз с одной из теоретической. При этом координатные оси должны быть параллельны, а крест скважины на кальке должен совпадать с крестом палетки.

- •Вопрос 1. Необх-ть применения бкз,устр-во апп.

- •Вопрос 2. Аппаратура ак. Назначение, устройство зонда.

- •Вопрос 3. По мкз- опред-ть литологию

- •Вопрос 2. Аппаратура сгдт-нв. Назначение, принцип работы

- •Вопрос 3. 7привести шифр градиент зонда и определить его параметры

- •Вопрос 2. Аппаратура срк-01. Назначение, компоновка

- •Вопрос 3. 8привести шифр потенциал зонда и определить его параметры

- •Вопрос 1. Обьяснить теорию мкз,его особенности и устр-во аппаратуры

- •Вопрос 2. Назначение и устройство детекторов у-излучения. Принцип их работы

- •Вопрос 3. По гк выделить пласт глин,определить границы,мощность

- •Вопрос 1. Теоретические основы пс.Схема регистрации, значение элементов

- •Вопрос 2. Каверномеры-профилемеры. Назначение, принцип работы.

- •Вопрос 3. По нгк выделить высокопористый пласт песчаника и пласт глин

- •Вопрос 1. Явление радиоактив-ти,природа и свойства альфо бета гамма излучений

- •Вопрос 2. Аппаратура контроля за разработкой месторождений. Из каких элементов она состоит, объясните их назначение.

- •Вопрос 3. По сгдт опр-ть уровень подъема цемента и интервалы некач цементир.

- •Вопрос 1. Основы метода гк прим-я апп и её устр-во

- •Вопрос 2. Расходомер механический. Назначение, принцип работы

- •Вопрос 3. Пользуясь геотермограммой рассчитать значение геотермического градиента

- •Вопрос 1. Основы метода нгк устр-во апп,назначение элементов

- •Вопрос 2. Расскажите, какое вспомогательное оборудование применяется при гис и их назначение.

- •Вопрос 3. По диаграмме ак определить скорость распространения волны в плотных породах.

- •Вопрос 1. Назначение и устройство детекторов гамма-излучений. Принцип их действия.

- •Вопрос 2. Расскажите о типах каротажных станций, их назначение, из каких блоков она состоит.

- •Вопрос 3. По ак опр-ть интервал отсутствия цемента за колонной

- •Вопрос 1. Основные отличия методов ггк от нгк

- •Вопрос 2. Каротажный подъемник. Устройство, кинематическая схема подъемника.

- •Вопрос 3. По цм-8-10 опр-ть интервалы неравномерного распред цемента за колонной.

- •Вопрос 1. Понятие упругая волна, какие сущ. Волны, какими параметрами хар-ся, параметры и как влияют

- •Вопрос 2. Назначение каротажного кабеля, его обозначение и устройство.

- •Вопрос 3. По кавернограмме построить литологический разрез

- •Вопрос 1. Основы ак,устр-во апп,принцип действия

- •Вопрос 2. Какие существуют источники у-излучения. Их назначение и в какой аппаратуре применяются их параметры.

- •Вопрос 3. Инклинометрия, опр-ть величину смещения забоя

- •Вопрос 1. Задачи, решаемые при контроле технического состояния скважин.

- •Вопрос 2. Назначение, устройство, принцип работы излучателей в аппаратуре акустического каротажа.

- •Вопрос 3. По пс и кс найти пласт-коллектор и положение внк

- •Вопрос 1. Методы контроля за разработкой месторождений проводятся в действующих скважинах

- •Вопрос 2. Термокондуктивный индикатор притока. Назначение, принцип работы.

- •Вопрос 3. По рез-там свойств жид-ти опр-ть положение внк

- •Вопрос 1. Объясните теоретические основы метода расходометрии. Какие при этом решаются задачи. Какие существуют типы расходомеров. Устройство и принцип действия.

- •Вопрос 2. Назначение, принцип работы влагомера.

- •Вопрос 3. По данным исследований методов расходометрии построить интегральную и дифференциальную кривую притока.

Вопрос 3. 8привести шифр потенциал зонда и определить его параметры

N11M0,5А - ПЗ, обращенный, однополюсной, длина 0,5, точка записи 0,25

Билет №9.

Вопрос 1. Обьяснить теорию мкз,его особенности и устр-во аппаратуры

Микрозонды прим-ся для измерения сопр-я части пласта прилег-го к стенке СКВ.Электроды микрозонда размещены на внешней стороне башмака из изолированного материала. При работе башмак плотно прилегает к стенке СКВ. Этим достигается экранирование зонда от промыв-й жит-ти и уменьшения его влияния на рез-ты измерений, т.к. глубинность исследований не более 13 см. М/у башмаком зонда и стенкой СКВ имеется промежуточный слой, образованный в проницаемом пласте глинистой коркой, а в непроницаемом пласте-пленкой ПЖ. Поэтому измеряемое сопр-е Рк в основном зависит от уд-х сопр-ий ближней части пласта Рn, уд-го сопр-я гли-ой корки и толщины глин-ой коркию. Микрозонды делятся на обычные градиент зонды(МГЗ) и МПЗ с нефокусированными электродами и с фокусировкой тока. Каротаж обычными микрозондами наз-ся микрокаротажем, а микрозондами с фокусировкой тока наз-ся БМК.апп: 2 башмака,на нем по 2 электрода на расстоянии25 мм.

Вопрос 2. Назначение и устройство детекторов у-излучения. Принцип их работы

Сцинтилляционные счетчики.

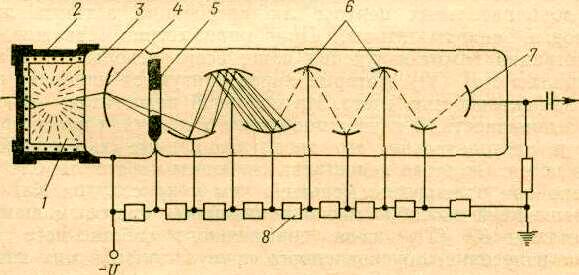

Сцинтилляционный счетчик (рис. 88) имеет два основных элемента: сцинтиллятор, реагирующий на ядерное излучение вспышки света, и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), преобразующий эти слабые вспышки света в электрические импульсы и усиливающий последние в миллионы раз.

Сцинтилляторы (люминофоры) работают следующим образом. Гамма-квант, попадая в сцинтиллятор, взаимодействует с его атомами (фотоэффект и комптонэффект, образование электронно-позитронных пар), что приводит к возникновению свободных зарядов (электронов и позитронов). Этим зарядам передается либо вся энергия кванта (фотоэффект), либо часть ее (комптонэффект, образование пар). Энергия свободных зарядов расходуется на ионизацию и возбуждение атомов сцинтиллятора. При переходе из возбужденного состояния в основное атомы сцинтиллятора теряют энергию, полученную при возбуждении, в виде электромагнитных колебаний (световых фотонов) — люминесценции.

Рис. 88. Принципиальная схема сцинтилляционного счетчика. 1—сцинтиллятор (люминофор); 2 — отражатель; 3 — ФЭУ; 4 — фотокатод;5 — фокусирующий динод; 6—диноды; 7—собирающий электрод (анод); 8— делитель напряжения

Образовавшиеся фотоны света в результате взаимодействия ядерных частиц или гамма-квантов со сцинтиллятором разлетаются во все стороны, частично поглощаясь в толще кристалла сцинтиллятора. В связи с этим только часть фотонов попадает на фотоумножитель, и форма спектра световых фотонов, выходящих из сцинтиллятора, отличается от формы спектра образующих фотонов. Для увеличения числа фотонов, достигающих катода, стенки сцинтиллятора, кроме той, которая контактирует с фотокатодом, покрываются фотоотражающим слоем.

Из многочисленных сцинтилляторов наиболее часто применяются монокристаллы йодистого натрия Nа1 (Т1), которые характеризуются наиболее высокой эффективностью счета. Их основной недостаток — высокая гигроскопичность. В случае попадания в кристалл влаги он мутнеет и, следовательно, его эксплуатационные характеристики снижаются. Фотоэлектрический умножитель — устройство (см. рис. 88), соединяющее в себе фотоэлемент и электронный усилитель, действие которого основано на явлении вторичной электронной эмиссии. Фотоны из сцинтиллятора попадают на фотокатод ФЭУ.

Электроны, вылетающие из фотокатода, ускоряются электрическим полем и через диафрагму устремляются на первый электрод (динод) умножителя. Вследствие вторичной эмиссии каждый упавший электрон выбивает из диода несколько вторичных электронов, число которых зависит от приложенной между электродами разности потенциалов. Эти электроны, находясь в поле притяжения второго динода, также ускоряются и вызывают вторичную электронную эмиссию на следующем диноде. Таким образом, происходит скачкообразное увеличение числа электронов на каждом диноде фотоэлектрического умножителя. Последним электродом в этой цепи служит анод, который для устранения ненужной теперь вторичной эмиссии электронов иногда выполняется в виде сетки и окружается экраном, соединенным с предпоследним электродом. Число динодов определяет полное усиление электронов фотоумножителя и у современных фотоумножителей колеблется от 8 до 14.

Основные преимущества сцинтилляционных счетчиков:

1)

высокая чувствительность (эффективность),

в том числе к гамма-лучам; 2) большая

разрешающая способность![]() ; 3) способность различать частицы по их

энергии и измерять ее, т. е. проводить

спектрометрию радиоактивных излучений.

Таким образом, сцинтилляционные счетчики,

соединяя в себе положительные качества

пропорционального счетчика и счетчика

Гейгера — Мюллера, обладают более

высокой эффективностью и разрешающей

способностью.

; 3) способность различать частицы по их

энергии и измерять ее, т. е. проводить

спектрометрию радиоактивных излучений.

Таким образом, сцинтилляционные счетчики,

соединяя в себе положительные качества

пропорционального счетчика и счетчика

Гейгера — Мюллера, обладают более

высокой эффективностью и разрешающей

способностью.

Недостатки сцинтилляционных счетчиков: 1) высокая чувствительность к изменению температуры окружающей среды;

2) повышенные требования к стабильности питающего напряжения; 3) большой разброс параметров фотоумножителей и изменение характеристик и параметров фотоумножителей в процессе их работы.