- •Курс лекций «Геотектоника с основами геодинамики» для бакалавров по направлению «Геология»

- •Введение

- •Модуль 1. Внутреннее строение и состав Земли

- •Лекция 1. Внутренне строение и состав Земли Модель внутреннего строения Земли

- •Химическая характеристика внутренних оболочек Земли

- •Вещественный состав земной коры

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №1

- •10. Наибольший Кларк в земной коре имеет:

- •11. Мантийный резервуар типа ем соответствует:

- •Модуль 2. Тектоника литосферных плит

- •Лекция 2. Основные положения тектоники литосферных плит

- •Основные положения тектоники плит можно свети к нескольким основополагающим

- •1. Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу.

- •Некоторые доказательства реальности механизма тектоники литосферных плит.

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №2

- •Модуль 3. Процессы на дивергентных границах

- •Лекция 3. Рифтогенез. Континентальный Рифтогенез

- •Континентальный рифтогенез Геофизические особенности зон континентального рифтогенеза

- •Структура и рельеф

- •Механизмы зарождения и развития рифтов

- •Модель активного рифтогенеза

- •Модель пассивного рифтогенеза

- •Особенности магматизма

- •Осадочные формации

- •Эволюция континентальных рифтов

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 4. Океанский рифтогенез

- •Строение и формирование океанической коры

- •Структура и рельеф

- •Магматизм

- •Геофизические особенности зон субдукции

- •Типизация зон субдукции

- •Особенности магматизма

- •Особенности метаморфизма

- •Режим субдукционной аккреции

- •Режим субдукционной эрозии

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 6. Обдукция

- •Тектонические режимы обдукции

- •Офиолиты

- •Метаморфизм

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 7. Коллизия

- •Строение коллизионных поясов

- •Рекомендуемая литература

- •Модуль 4. Взаимосвязь тектонических процессов. Тектоно-магматический цикл

- •Лекция 8. Основные этапы тектоно-магматического цикла

- •Рекомендуемая литература

- •Глоссарий

Модуль 3. Процессы на дивергентных границах

Цель модуля - рассмотрение геодинамические обстановки дивергентных границ (границ, вдоль которых происходит раздвижение литосферных плит). Рассматриваются процессы континентального и океанского рифтогенеза, модели процессов рифтогенеза. Описание моделей процессов сопровождается данными о характерных особенностях строения, магматизма и осадконакопления геодинамических обстановок дивергентных границ.

Лекция 3. Рифтогенез. Континентальный Рифтогенез

Рифтогенез (рифтинг) – процесс горизонтального растяжения земной коры, сопровождающийся возникновением протяженных линейно вытянутых щелевых или ровообразных впадин.

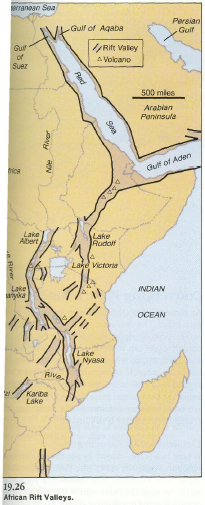

Такие впадины, имеющие глубинное происхождение и ограниченные (по крайней мере с одной стороны) разломами английский геолог Грегори в конце прошлого века назвал их рифтами (от англ. rift - разрыв, трещина, щель). Комплекс из нескольких пространственно сопряженных рифтов обычно именуют рифтовой зоной, последние объединяются в рифтовые системы. Закладываются рифты как на континентальной, так и на океанической коре, образуя глобальную рифтовую систему, ориентированную (во всяком случае для современных рифтов) относительно оси вращения геоида. При этом следует отметить, что океанические рифты, соответствующие зонам срединно-океанических хребтов, переходят в континентальные. Последние могут быть наложены как на платформенные структуры (эпиплатформенные рифты), так и на структуры складчатых поясов континентов (эпиорогенные рифты). Эпиорогенные рифтовые зоны возникают либо после главной фазы орогенеза (так называемый тафрогенный этап развития складчатых поясов), либо развиваются совместно с орогенными структурами. Интенсивность протекающего совместно с орогенным сжатием рифтогенеза может быть различным - от относительно слабых явлений рифтогенеза на фоне преобладающего орогенного режима (Андская окраина) до возникновения активных рифтовых структур, одновременных с продолжающими развиваться орогенными (Камчатка, Япония). Ещё одной примечательной особенностью глобальной рифтовой сети является наличие так называемых «тройных сочленений» рифтов (например, рифт Аденского залива – рифт Красного моря – рифт долины Афар).

Континентальный рифтогенез Геофизические особенности зон континентального рифтогенеза

Подъём поверхности Мохо и снижение мощности коры. В эпиплатформенных рифтовых зонах величина утонения коры обычно не превышает 10-20%, но в некоторых эпиорогенных рифтовых зонах достигает 30-50%. Прогрессирующее растяжение может приводить к дальнейшему уменьшению мощности и разрыву сплошности континентальной коры – переходы к океаническому рифтогенезу; так в рифте долины Афар мощность континентальной коры понижена до 13 км, а ещё далее по простиранию уменьшается вплоть до появления океанической коры.

Подъём астеносферы вследствие формирования мантийного диапира , либо мантийной подушки, фиксируемый наличием разуплотнённых пород (скорость продольных сейсмических волн в которых составляет 7,2-7,8 км/c).

Малая глубина сейсмических очагов (15-40 км), обусловленная неглубоким залеганием пластичной астеносферы.

Повышенный тепловой поток.

Высокая электропроводность мантийного выступа.

Отрицательная аномалия Буге в гравитационном поле, связанная с разуплотнением мантийных пород в области высокого теплового потока.

Решение фокального механизма очагов: сбросовые и сдвиговые смещения. Рифты – раздвиговые зоны, обусловленные глубинными процессами.