- •Курс лекций «Геотектоника с основами геодинамики» для бакалавров по направлению «Геология»

- •Введение

- •Модуль 1. Внутреннее строение и состав Земли

- •Лекция 1. Внутренне строение и состав Земли Модель внутреннего строения Земли

- •Химическая характеристика внутренних оболочек Земли

- •Вещественный состав земной коры

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №1

- •10. Наибольший Кларк в земной коре имеет:

- •11. Мантийный резервуар типа ем соответствует:

- •Модуль 2. Тектоника литосферных плит

- •Лекция 2. Основные положения тектоники литосферных плит

- •Основные положения тектоники плит можно свети к нескольким основополагающим

- •1. Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу.

- •Некоторые доказательства реальности механизма тектоники литосферных плит.

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №2

- •Модуль 3. Процессы на дивергентных границах

- •Лекция 3. Рифтогенез. Континентальный Рифтогенез

- •Континентальный рифтогенез Геофизические особенности зон континентального рифтогенеза

- •Структура и рельеф

- •Механизмы зарождения и развития рифтов

- •Модель активного рифтогенеза

- •Модель пассивного рифтогенеза

- •Особенности магматизма

- •Осадочные формации

- •Эволюция континентальных рифтов

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 4. Океанский рифтогенез

- •Строение и формирование океанической коры

- •Структура и рельеф

- •Магматизм

- •Геофизические особенности зон субдукции

- •Типизация зон субдукции

- •Особенности магматизма

- •Особенности метаморфизма

- •Режим субдукционной аккреции

- •Режим субдукционной эрозии

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 6. Обдукция

- •Тектонические режимы обдукции

- •Офиолиты

- •Метаморфизм

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 7. Коллизия

- •Строение коллизионных поясов

- •Рекомендуемая литература

- •Модуль 4. Взаимосвязь тектонических процессов. Тектоно-магматический цикл

- •Лекция 8. Основные этапы тектоно-магматического цикла

- •Рекомендуемая литература

- •Глоссарий

Вещественный состав земной коры

Химический состав земной коры отличается от более глубоких геосфер в первую очередь обогащённостью относительно лёгкими элементами – кремнием и алюминием.

Достоверные сведения имеются только о химическом составе самой верхней части земной коры. Первые данные о её составе были опубликованы в 1889 году американским ученым Ф. Кларком, как среднеарифметические из 6000 химических анализов горных пород. Позже, на основании многочисленных анализов минералов и горных пород, эти данные многократно уточнялись, но и сейчас процентное содержание химического элемента в земной коре называется кларком. Около 99 % в составе земной коры занимают всего 8 элементов, то есть они имеют наибольшие кларки (данные об их содержании приведены в таблице). Кроме того, могут быть названы ещё несколько элементов, имеющих относительно высокие кларки: водород (0,15%), титан (0,45%), углерод (0,02%), хлор (0,02%), которые в сумме составляют 0,64%. На все остальные элементы, содержащиеся в земной коре в тысячных и миллионных долях, остаётся 0,33%. Таким образом, в пересчёте на окислы, земная кора в основном состоит из SiO2 и Al2O3 (имеет «сиалический» состав, SIAL), что существенно отличает её от мантии, обогащённой магнием и железом.

Таблица - Среднее содержание химических элементов в земной коры (по Виноградову)

Химический элемент |

Содержание, вес.% (кларк) |

Кислород |

47,00 |

Кремний |

29,5 |

Алюминий |

8,05 |

Железо |

4,65 |

Кальций |

2,96 |

Натрий |

2,5 |

Калий |

2,5 |

Магний |

1,87 |

Вместе с тем, нужно иметь в виду, что приведённые выше данные о среднем составе земной коры отражают лишь общую геохимическую специфику этой геосферы. В пределах земной коры по составу существенно различается океанический и континентальный типы коры. Океническая кора образуется за счёт поступающих из мантии магматических расплавов, поэтому в значительно большей степени обогащена железом, магнием и кальцием, чем континентальная.

Химический состав континентальной и океанической коры

Окислы |

Содержание, вес.% |

|

Континентальная кора |

Океанская кора |

|

SiO2 |

60,2 |

48,6 |

TiO2 |

0,7 |

1,4 |

Al2O3 |

15,2 |

16.5 |

Fe2O3 |

2,5 |

2,3 |

FeO |

3,8 |

6,2 |

MnO |

0,1 |

0,2 |

MgO |

3,1 |

6,8 |

CaO |

5,5 |

12,3 |

Na2O |

3,0 |

2,6 |

K2O |

2,8 |

0,4 |

Не менее значимые различия обнаруживаются и между верхней и нижней частью континентальной коры. В значительной мере это связано с формированием коровых магм, возникающих за счёт плавления пород земной коры. При плавлении разных по составу пород выплавляются магмы, в значительной мере состоящие из кремнезёма и окисла алюминия (они содержат обычно более 64% SiO2), а оксиды железа и магния остаются в глубинных горизонтах в виде нерасплавленного «остатка». Имеющие малую плотность расплавы, внедряются в более высокие горизонты земной коры, обогащая их SiO2 и Al2O3.

Химический состав верхней и нежней континентальной коры (по Тейлору и Мак-Леннану)

Окислы |

Содержание, вес.% |

|

Верхняя кора |

Нижняя кора |

|

SiO2 |

66,00 |

54,40 |

TiO2 |

0,5 |

1,0 |

Al2O3 |

15,2 |

16.1 |

FeO |

4,5 |

10,6 |

MgO |

2,2 |

6,3 |

CaO |

4,2 |

8,5 |

Na2O |

3,9 |

2,8 |

K2O |

3,4 |

0,28 |

Очень важную информацию о закономерностях эволюции планеты и источниках поступающего на поверхность вещества дают данные о распределении элементов-примесей и изотопных характеристиках вещества.

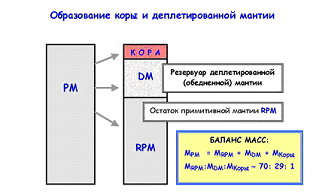

Среди основных мантийных резервуаров, отвечающих разной степени преобразования первичного ходритового вещества и отличающихся друг от друга геохимическими и изотопными характеристиками отметим наиболее важные:

PM - примитивная мантия (на время 4.5 млрд. лет )

PREMA (Prevalent Mantle Composition) - наиболее примитивный состав мантии, сохранившийся с самой ранней стадии развития Земли

PHEM - (Primitive Helium Mantle) - примитивная гелиевая мантия

BSE - однородный хондритовый резервуар (современный)

FOZO - нижняя мантия как результат дифференциации BSE

DM - деплетированная (истощенная) мантия

EM - обогащенная мантия

HIMU - обогащенная (U+Th/Pb) мантия, образовавшаяся в первые 1.5 - 2.0 млрд. лет

Учитывая, что формирование базальтовых расплавов связано с плавлением мантийного вещества, на основе особенностей состава базальтоидов можно устанавливать их связь с тем или иным источником. А следовательно, и моделировать процессы, определяющие базальтовый магматизм.