- •Курс лекций «Геотектоника с основами геодинамики» для бакалавров по направлению «Геология»

- •Введение

- •Модуль 1. Внутреннее строение и состав Земли

- •Лекция 1. Внутренне строение и состав Земли Модель внутреннего строения Земли

- •Химическая характеристика внутренних оболочек Земли

- •Вещественный состав земной коры

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №1

- •10. Наибольший Кларк в земной коре имеет:

- •11. Мантийный резервуар типа ем соответствует:

- •Модуль 2. Тектоника литосферных плит

- •Лекция 2. Основные положения тектоники литосферных плит

- •Основные положения тектоники плит можно свети к нескольким основополагающим

- •1. Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу.

- •Некоторые доказательства реальности механизма тектоники литосферных плит.

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №2

- •Модуль 3. Процессы на дивергентных границах

- •Лекция 3. Рифтогенез. Континентальный Рифтогенез

- •Континентальный рифтогенез Геофизические особенности зон континентального рифтогенеза

- •Структура и рельеф

- •Механизмы зарождения и развития рифтов

- •Модель активного рифтогенеза

- •Модель пассивного рифтогенеза

- •Особенности магматизма

- •Осадочные формации

- •Эволюция континентальных рифтов

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 4. Океанский рифтогенез

- •Строение и формирование океанической коры

- •Структура и рельеф

- •Магматизм

- •Геофизические особенности зон субдукции

- •Типизация зон субдукции

- •Особенности магматизма

- •Особенности метаморфизма

- •Режим субдукционной аккреции

- •Режим субдукционной эрозии

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 6. Обдукция

- •Тектонические режимы обдукции

- •Офиолиты

- •Метаморфизм

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 7. Коллизия

- •Строение коллизионных поясов

- •Рекомендуемая литература

- •Модуль 4. Взаимосвязь тектонических процессов. Тектоно-магматический цикл

- •Лекция 8. Основные этапы тектоно-магматического цикла

- •Рекомендуемая литература

- •Глоссарий

Строение коллизионных поясов

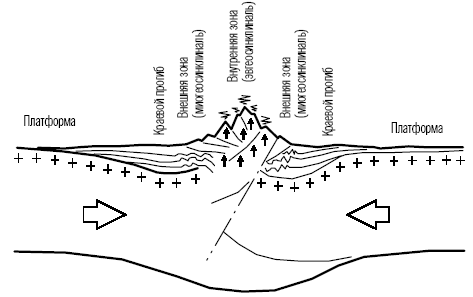

Существуют общие черты, отражающие закономерную последовательную смену структурных зон вкрест простирания коллизионного пояса.

Перед фронтом зоны коллизии, иногда – примерно симметрично с обеих сторон, а иногда – только с одной стороны, расположены удлиненные погружения краев (или края) континентальной платформы, заполненные мощными осадочными толщами. Эти депрессии фундамента называются краевыми (или предгорными) прогибами. Некоторые тектонические элементы коллизионных поясов имеют отнюдь не коллизионное происхождение, а связаны с предшествующими коллизии этапами эволюции литосферы. Так и краевые прогибы являются реликтами прежних пассивных окраин океанов, начавших свое формирование на огромном расстоянии от результирующего коллизионного пояса, а следовательно, краевые прогибы всегда древнее собственно коллизионной стадии. На последней осадочный чехол краевых прогибов лишь наращивается сверху продуктами размыва воздымающихся горных сооружений.

Рисунок -. Структурные зоны коллизионного пояса.

В полосе краевого прогиба, непосредственно прилегающей к горной цепи, осадочные толщи обычно деформированы и перекрыты крупными надвигами – шарьяжами. По фронту деформаций и шарьяжей проводится граница между краевым прогибом и внешней зоной коллизионного пояса (в устаревшей терминологии внешняя зона называлась миогеосинклиналью). Поскольку проявления коллизии, как уже говорилось, мигрируют вдоль конвергентных границ плит, в современных коллизионных поясах краевые прогибы часто находятся на продолжении глубоководных желобов зон субдукции.

Вслед за краевым прогибом и внешней зоной располагается внутренняя зона коллизионного пояса (в устаревшей терминологии – эвгеосинклиналь). Она сложена пакетами тектонических покровов (шарьяжей), надвинутых на внешнюю зону, в сторону краевого прогиба и платформы.

Внешняя зона коллизионного пояса амагматична. Ее основанием служит фундамент, сформировавшийся в области бывшей пассивной окраины и потому имеющий переходной тип от континентального к океанскому.

В отличие от внешней зоны в строении внутренней зоны коллизионного пояса большое место занимают продукты вулканизма. Часть из них унаследована еще от субдукционного этапа развития: это продукты андезитового магматизма островных дуг и активных окраин, а также офиолитовые комплексы, представляющие собой фрагменты океанской коры, сначала надвинутые на края островных дуг и пассивных окраин в процессе обдукции, а уже позднее попавшие вместе с ними в коллизионный пояс. Все перечисленные продукты вулканизма, очевидно, являются более древними, чем сама коллизия. Собственно же коллизионный магматизм связан с частичным переплавлением уже новообразованной континентальной коры и выражается внедрением гранитоидных интрузий и образованием гранито-гнейсовых куполов. Для внутренних зон коллизионных поясов характерен также высокотемпературный метаморфизм (в отличие от субдукционного метаморфизма высоких давлений, но низких температур, ослабевающий по мере движения к внешним зонам.

Кроме того, во внутренних зонах коллизионных поясов часто присутствуют древние кристаллические блоки – микроконтиненты (в устаревшей терминологии – срединные массивы). Они гораздо древнее коллизионных поясов, в состав которых входят, а иногда даже океанов, закрытием которых началось образование коллизионного пояса. Некогда микроконтиненты были отторгнуты рифтингом от краев крупных и древних материков, после чего испытали значительные латеральные перемещения в составе океанских плит, а затем были впечатаны в островные дуги по периферии закрывающихся океанов и вместе с ними вошли в состав коллизионных поясов.

Магматизм и метаморфизм. Типичен гранитоидный магматизм с образованием массивов гранитоидов S-типа и гранито-гнейсовых куполов.

Коллизионные S-граниты приурочены к зонам высокоградиентного метаморфизма и ультраметаморфизма низких – умеренных давлений. Подобные зоны отличаются, как правило, широкими масштабами мигматизации. Интрузии S-гранитов завершают цикл корово-анатектического гранитообразования в складчатых поясах. Им предшествуют неоднократно проявленные этапы мигматизации и формирования автохтонных гранитных массивов, в результате чего образуется сложный комплекс пород, от микроклин-плагиоклазовых гранитоидов на ранней стадии процесса до плагиомикроклиновых на более поздних стадиях.