- •Курс лекций «Геотектоника с основами геодинамики» для бакалавров по направлению «Геология»

- •Введение

- •Модуль 1. Внутреннее строение и состав Земли

- •Лекция 1. Внутренне строение и состав Земли Модель внутреннего строения Земли

- •Химическая характеристика внутренних оболочек Земли

- •Вещественный состав земной коры

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №1

- •10. Наибольший Кларк в земной коре имеет:

- •11. Мантийный резервуар типа ем соответствует:

- •Модуль 2. Тектоника литосферных плит

- •Лекция 2. Основные положения тектоники литосферных плит

- •Основные положения тектоники плит можно свети к нескольким основополагающим

- •1. Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу.

- •Некоторые доказательства реальности механизма тектоники литосферных плит.

- •Рекомендуемая литература

- •Тест рубежного контроля к модулю №2

- •Модуль 3. Процессы на дивергентных границах

- •Лекция 3. Рифтогенез. Континентальный Рифтогенез

- •Континентальный рифтогенез Геофизические особенности зон континентального рифтогенеза

- •Структура и рельеф

- •Механизмы зарождения и развития рифтов

- •Модель активного рифтогенеза

- •Модель пассивного рифтогенеза

- •Особенности магматизма

- •Осадочные формации

- •Эволюция континентальных рифтов

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 4. Океанский рифтогенез

- •Строение и формирование океанической коры

- •Структура и рельеф

- •Магматизм

- •Геофизические особенности зон субдукции

- •Типизация зон субдукции

- •Особенности магматизма

- •Особенности метаморфизма

- •Режим субдукционной аккреции

- •Режим субдукционной эрозии

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 6. Обдукция

- •Тектонические режимы обдукции

- •Офиолиты

- •Метаморфизм

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция 7. Коллизия

- •Строение коллизионных поясов

- •Рекомендуемая литература

- •Модуль 4. Взаимосвязь тектонических процессов. Тектоно-магматический цикл

- •Лекция 8. Основные этапы тектоно-магматического цикла

- •Рекомендуемая литература

- •Глоссарий

Особенности магматизма

Магматизм разнообразен, что связано с участием в магмогенерации различного субстрата: океаническая кора и осадки, астеносферное вещество, породы висячего крыла.

Факторы, определяющие характер магматизма:

субстрат,

скорость субдукции,

эволюционная ступень развития зоны субдукции.

Магматизм субдукционных поясов противопоставляется магматизмы «анорогенных» геодинамических обстановок (например, зон спрединга или горячих точек) по набору пород и их химическим особенностям. В субдукционных обстановках, как правило, широко распространены породы среднего и кислого состава: андезибазальты, андезиты, дациты, отсутствуют или крайне редки высокотитанистые (TiO22%) трахибазальты, прикритовые базальты, фонолиты. В спрединговых зонах и в горячих точках, напротив, не встречаются андезибазальты, андезиты, дациты – характерные породы известково-щелочных серий.

В целом, типоморфными вулканическими формациями островных дуг являются: андезит-базальтовая, натриевых базальтов-риолитов, базальт-андезит-риолитовая, натриевых риолитов, шошонитовая.

Для комплексов энсиматических островных дуг характерны:

широкое развитие известково-щелочных вулканитов в ассоциации с толеитовыми базальтами (последние чаще приурочены к основанию вулканогенного разреза);

преимущественно натровая специализация базальтов и андезитобазальтов;

относительно незначительная роль пирокластических пород (менее 30% мощности разреза вулканитов);

ассоциация вулканитов с глубоководными океаническими осадками (кремнистыми, красноцветными алевро-глинистыми породами) или осадками, характерными для глубоководных желовобо (турбибитами);

ассоциация с плутонической габбро-плагиогранитовой формацией.

Для энсиалических островных дуг характерными особенностями служат:

широкое развитие андезитов; резкое преобладание вулканитов известково-щелочной серии при незначительной роли толеитов (последние встречаются в низах вулканогенного разреза);

развитие дифференцированных вулканических серий и наличие в разрезе кислых продуктов дифференциации – дацитов и риолито-дацитов;

преимущественно калиево-натровая специализация вулканитов;

значительная роль пирокластических пород (не менее 50%);

ассоциация вулканитов с флишем и морской молассой;

ассоциация с плутонической гранит-гранодиоритовой формацией.

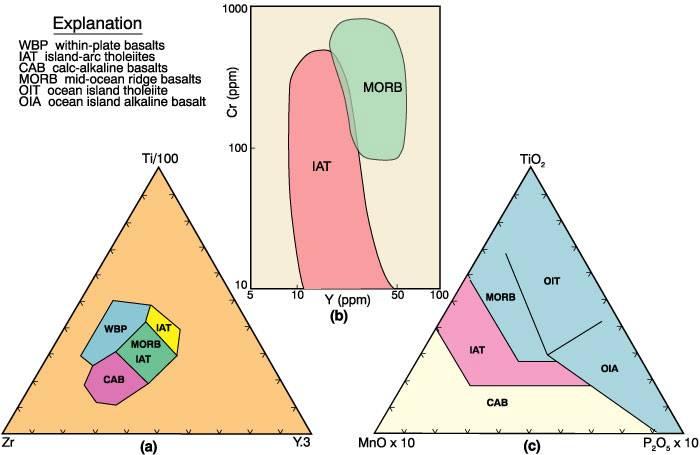

Общая особенность состава базальтоидов:

Геохимические особенности базальтоидов:

Латеральная зональность вулканизма:

Особенности метаморфизма

Наличие парных метаморфических поясов:

1. глаукофановый метаморфизм в зоне глубоководного желоба (высокие давления при низких температурах);

2 эпидот-амфиболитовый – амфиболитовый региональный метаморфизм в зоне вулканических дуг.

Субстратом специфичных глаукофансодержащих сланцев являются вулканогенно-осадочные толщи. Особенностью метаморфических пород служит присутствие минералов-индикаторов высоких давлений: в метавулканитах это натриевые амфиболы (глаукофан, кроссит и др.), натриевые пироксены, лавсонит, в метаосадочных образованиях – фенгит. Таким образом, формирование глаукофансодержащих сланцев происходит в условиях относительно низких температур и высоких стрессовых давлений, и связывается с быстрым погружением холодных, не успевавших прогреться, осадочно-вулканогенных толщ в зонах субдукции. Они могут выступать как индикаторы сутурных швов на месте существовавших в геологическом прошлом субдукционных зон.