- •Глава IX болезни копыт

- •Строение пальцев и копытец крупного рогатого скота

- •Особенности анатомического строения пальцев и копытец у овец

- •Особенности анатомического строения пальцев и копытец у свиней

- •Рост копытного рога и его физические свойства

- •Механизм копыта и копытец

- •Постановка конечностей и влияние ее на форму копыт

- •Межпальцевая флегмона (phlegmone interdigitalae)

- •Флегмона мякиша (phlegmone pulvinus digitalis)

- •Гнойно-некротические язвы венчика и свода межпальцевой щели

- •Поражение копытец при некробактериозе

- •Поражение копытец при ящуре

- •Некроз мякишного хряща (necrosis cartilaginis pulvinaris)

- •Окостенение мякишных хрящей (ossif1catio cartilaginis pulvinaris)

- •Воспаление межпальцевой железы у овец

- •Лимакс (tyloma)

- •Гниение рога пальцевого мякиша

- •Копытная гниль овец

- •Трещины и расседины копыт

- •Диффузный асептический пододерматит (pododermatitis aseptica diffusa)

- •Специфическая язва подошвы у крупного рогатого скота

- •Ламинит (laminitis)

- •Р евматическое воспаление копыт (pododermatitis reumatica)

- •Раны подошвы (vulnerae solea ungulae)

- •Повреждение основы кожи при ковке («заковка»)

Лимакс (tyloma)

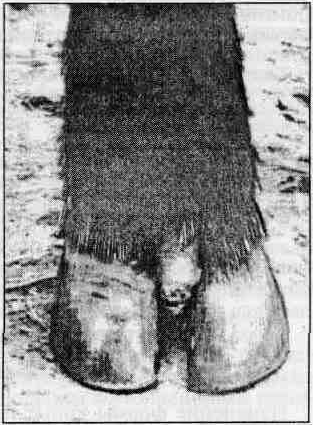

Лимакс (тилома) — гиперплазия кожи межпальцевого свода, в результате которой, чаще всего на дорсальной поверхности, формируется утолщение, опускающееся в межпальцевую щель (рис. 85). Болезнь описывают под разными названиями: межкопытцевая опухоль, тилома, межпальцевая фиброма, неспецифический межпальцевый дерматит, папилома и др. Распространение носит в большинстве случаев спорадический характер.

Наиболее часто болеют быки-производители мясных пород и коровы черно-пестрой породы.

Этиология. Существует мнение (П. Гринаф и др.), что болезнь может иметь наследственный характер. У быков со слабым сухожильно-связочным аппаратом (особенно крестовидной связки) и сильным разведением пальцев отмечается утолщение кожи свода межпальцевой щели, способствующее болезни. Другая причина развития гиперплазии кожи — хронические асептические (реже септические) корониты и пододерматиты, развивающиеся при содержании скота на твердых и щелевых полах. На фоне хронического воспаления основа кожи свода межпальцевой щели и производящий слой эпидермиса обильно инфильтрируются клеточными элементами, у которых вырабатывается сенсибилизация к кератогиалину — предшественнику белка кератина. Развивается местное аутоиммунное воспаление, в результате в производящем слое эпидермиса кератиногенез происходит, минуя стадию кератогиалинового превращения; продуцируется твердый кератин, что и приводит к формированию лимакса (В. Б. Борисович).

Р ис.

85. Лимакс (тилома)

ис.

85. Лимакс (тилома)

Клинические признаки. Гиперплазия кожи свода межпальцевой щели встречается чаще на тазовых, реже на грудных конечностях, она может быть односторонней или двусторонней. Двусторонние поражения чаще наблюдают у быков 1—2-летнего возраста.

Лимакс имеет вид выступающего в межпальцевой щели утолщенного участка кожи. Размеры утолщения в начальной стадии колеблются от еле заметной складки до большого выступа величиной с грецкий орех. В случаях сильного разроста лимакс может опускаться до уровня подошвенной поверхности копытец и распространяться на весь межпальцевый свод. При этом копытца чрезмерно расходятся, нарушаются их механизм и опорная функция, наблюдается хромота. Сам лимакс может подвергаться травмированию с последующим развитием септических воспалительных процессов гнойно-некротического и флегмозного характеров.

Диагноз. При осмотре конечности отмечают весьма характерный разроет кожи свода межпальцевой щели. Однако не следует путать истинный лимакс с осложнениями воспалительных процессов, сопровождающихся мозолистыми утолщениями кожи свода межпальцевой щели.

Лечение. Единственный способ лечения — оперативное удаление лимакса. Подготовив поле операции, сделав анестезию и наложив жгут, лимакс иссекают у основания клиновидным разрезом. После остановки кровотечения рану присыпают порошками антибиотиков или сульфаниламидов и накладывают давящую повязку. Для предупреждения расхождения копытец их сближают при помощи проволоки, проведенной через отверстия, просверленные в зацепной части копытец.

Консервативные методы лечения небольших, не вызывающих хромоту поражении различными мазями, антисептическими растворами не дают положительного результата.

ПАТОЛОГИЯ РОГОВОЙ КАПСУЛЫ

ДЕФОРМИРОВАННЫЕ КОПЫТА

Изменение формы копыт и копытец (деформации) — широко распространенная болезнь, особенно у крупного рогатого скота, возникающая чаще при стойловом содержании.

Причины различных видов деформации копыт могут быть самые разные: неправильная постановка конечностей и пальцев, нарушение кормления и правил ухода за копытами, гипокине-зия, остеодистрофия, остеопороз, кетоз, болезни копытец (пододерматиты, ламиниты), ревматическое воспаление копыт и др.

При деформации копыт возникает порочный круг: деформированный рог постоянно травмирует основу кожи, а связанное с этим нарушение питания тканей приводит к нарушению процесса кератинизации, изменению качества рога и неправильному его росту. При этом происходят как морфологические, так и функциональные изменения и нарушения обменных процессов в основе кожи. Коллагеновых волокон становится больше, а эластические редуцируются (В. Б. Борисевич).

Принято различать следующие основные виды деформированных копыт и копытец.

Остроугольное копыто. Зацепная часть роговой стенки длинная и отлогая, угол, образованный ею и подошвой, меньше 45°. Иногда зацепная часть роговой капсулы заворачивается вверх и перекрещивается с другой (ножницеобразные копытца).

Причины: отсутствие активного моциона и периодической расчистки копыт, воспалительный процесс в зацепной части, неправильная постановка конечности — выставление вперед. При таком виде деформации животные вынуждены переносить тяжесть тела на задние участки копыт.

Исправление таких копыт достигается расчисткой, приданием копытам нормальной формы. Проведенная на ранней стадии деформации расчистка позволяет предупредить возникновение хронических необратимых процессов в основании копыт, костях, сухожилиях (растяжения) и связках. Животные с врожденными аномалиями, не поддающимися исправлению, не допускаются к воспроизводству.

Тупоугольное копыто. У таких копыт (копытец) угол зацепной стенки с подошвой больше 60°. Иногда длина задней стенки равна передней, что приводит к нарушению механизма копыта, повышенной нагрузке на венчик, вследствие чего здесь может развиться воспаление.

Причины: неправильная постановка конечностей (отодвинутые назад), хронические болезни суставов и сухожилий сгибателей пальцев, хронические подотрохлиты, неправильная расчистка копытец (чрезмерное обрезание стенок копыта).

Исправление возможно с помощью расчистки, при которой подошвенный край задних стенок срезают до выпрямления оси пальца. Подковывают на подковы с утонченными ветвями или на полуподковы.

Торцовое копыто — разновидность тупоугольного, имеет отвесную переднюю стенку, равную по высоте задней, а иногда и несколько ниже ее.

Причины: пододерматиты, хронические артриты и другие болезни дистального отдела конечностей, при которых животные опираются на зацеп. В этих случаях он быстрее изнашивается, а задние стенки чрезмерно отрастают.

Исправление таких копытец затруднено. Животных можно использовать для племенных целей.

Плоское копыто. Характерный признак плоского копыта — отсутствие вогнутости на подошве, которая более тонкая, плоская, лежит на одном уровне с подошвенным краем роговой стенки. Угол зацепной стенки с подошвой около 25—30°. Задняя стенка низкая, роговая стенка сильно развита, широкая. Чаще всего плоские копыта бывают на грудных конечностях, реже на задних. Более глубокая стадия плоского копыта приводит к образованию выпуклого копыта, подошва которого выступает ниже подошвенного края роговой стенки.

Причины: неправильные расчистка (сильное обрезание роговой подошвы) и подковывание, разрушение рога белой линии, неправильная постановка конечности, содержание животных на переувлажненной подстилке. Чаще плоские копыта бывают у лошадей-тяжеловесов; возможности использования таких животных ограничены, так как у них часто возникают намины.

Исправление невозможно. При подковывании необходимо щадить задние части копыта, использовать подкову с широкими ветвями и бухтовкой, с железным дном.

Сжатые копыта. У лошадей наблюдают преимущественно на грудных конечностях. Характеризуются сжатостью в заворотных углах в области венчика и подошвы.

Причины: отсутствие регулярной расчистки копыт, неправильное подковывание, нарушающее механизм копыта (забивание гвоздей близко к концам ветвей, очень высокие шипы), гниение стрелки, низкая влажность (ниже 45 %) копытного рога'

Исправление возможно в начальных стадиях с помощью расчистки и применения круглой подковы.