Варианты и аномалии развития костей черепа

Варианты и аномалии развития костей черепа встречаются довольно часто. Рассмотрим наиболее типичные из них.

Лобная кость. Примерно в 10 % случаев лобная кость состоит из двух частей, между ними сохраняется лобный шов, sutura trontalis (sutura metopica). Варьирует величина лобной пазухи, очень редко пазуха отсутствует.

Клиновидная кость. Несращение передней и задней половин тела клиновидной кости ведет к образованию в центре турецкого седла узкого, так называемого черепно-глоточного канала. Овальное и остистое отверстия иногда сливаются в одно общее отверстие, может отсутствовать остистое отверстие.

Затылочная кость. Верхняя часть затылочной чешуи целиком или частично может быть отделена от остальной части затылочной кости поперечным швом. В результате выделяется особая кость треугольной формы - межтеменная кость, os interparietdle. Изредка встречается ассимиляция атланта, т. е. полное или частичное слияние затылочных мыщелков с I шейным позвонком. Вокруг затылочной кости нередко имеются добавочные кости черепа - кости швов, ossa suturdlia fossa suturdrum-BNA). Иногда наружный затылочный выступ достигает значительных размеров. Встречается также третий затылочный мыщелок, расположенный у переднего края большого затылочного отверстия. Он образует сустав с передней дугой I шейного позвонка посредством дополнительного сустава.

Решетчатая кость. Форма и размеры ячеек решетчатой кости очень вариабельны. Нередко встречается наивысшая носовая раковина, concha nasalls supreme..

Теменная кость. Вследствие того что точки окостенения не сливаются, каждая теменная кость может состоять из верхней и нижней половин.

Височная кость. Яремная вырезка височной кости может быть разделена межъяремным отростком на две части. Если имеется такой же отросток в яремной вырезке затылочной кости, образуется двойное яремное отверстие. Шиловидный отросток височной кости может отсутствовать, но чаще бывает длинным, даже может достигать подъязычной кости в случае окостенения шилоподъязычной связки.

Верхняя челюсть. Наиболее часто отмечаются различные число и форма зубных альвеол и нередко - непарная резцовая кость, присущая млекопитающим. На нижней поверхности костного неба по средней линии иногда образуется валик. Весьма варьируют по величине и форме резцовый канал и пазуха верхней челюсти. Самым тяжелым пороком развития верхней челюсти является расщепление твердого неба - волчья пасть, точнее несращение небных отростков верхнечелюстных костей и горизонтальных пластинок небных костей (palatum fissum).

Скуловая кость. Горизонтальный шов может делить кость пополам. Наблюдается также различное число каналов, пронизывающих кость.

Носовая кость. Форма и величина индивидуальны, иногда кость отсутствует, замещаясь лобным отростком верхней челюсти. Нередко носовые кости расположены симметрично или срастаются и образуют одну общую носовую кость.

Слезная кость. Величина и форма непостоянны, иногда отсутствие этой кости восполняется увеличенным лобным отростком верхней челюсти или глазничной пластинкой решетчатой кости.

Нижняя носовая раковина. Кость часто варьирует по форме и величине, особенно ее отростки.

Сошник. Может быть искривлен вправо или влево.

Нижняя челюсть. Правая и левая половины тела нередко асимметричны. Размеры угла между телом нижней челюсти и ее ветвью индивидуальны. Встречается удвоение подбородочного отверстия и отверстия нижней челюсти, а также канала нижней челюсти.

Подъязычная кость. Величина тела подъязычной кости, больших и малых рогов непостоянна.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

Администратор

01 Мая в 0:04

Соединения костей черепа преимущественно непрерывные, такие как синдесмозы и синхондрозы (табл. 1). Только нижняя челюсть присоединяется посредством прерывного сочленения — височно-нижнечелюстного сустава, и подъязычная кость — путем синсаркоза — через надподъязычные мышцы.

Синдесмозы — это фиброзные соединения в виде различных швов (рис. 1). Обычно названия швов образуются от названий соединяющихся костей, однако некоторые швы имеют собственные названия. Так, соединения теменных костей между собой образуют сагиттальный шов (sutura sagittalis), лобной и теменных костей — венечный шов (sutura coronalis), затылочной и теменных костей — ламбдовидный шов (sutura lambdoidea). Между правой и левой половинами чешуи лобной кости может быть обнаружен лобный (метопический) шов (sutura frontalis persistens (metopica). Эти соединения являются зубчатыми швами (suturae serratae), наиболее характерными для мозгового черепа. Швы между теменными и височными костями называются чешуйчатыми (sutura squamosa). В лицевом черепе кости обычно соединяются гладкими швами (suturae planae). У новорожденных синдесмозы мозгового черепа представлены также соединительнотканными перепонками, они называются родничками (fonticuli cranii).

Таблица 1. Непрерывные соединения черепа

Отдел черепа |

Вид соединения |

Способ соединения |

Крыша черепа |

Синдесмозы |

Зубчатые швы — венечный; — сагиттальный (стреловидный); — ламбдовидный; — чешуйчатый |

Лицевой череп |

Синдесмозы |

Плоский (гармоничный) шов |

Соединения зубов с альвеолами челюстей |

Синдесмозы |

Вколачивание (зубоальвеолярное соединение) |

Основание черепа |

Синхондрозы (временные), замещающиеся синостозами — клиновидно-затылочный; Синхондрозы (постоянные) — межзатылочный; — клиновидно-решётчатый; — клиновидно-каменистый; — каменисто-затылочный |

|

Синхондрозы, или хрящевые соединения, встречаются главным образом на основании черепа в виде волокнистого хряща. Это соединение между телами затылочной и клиновидной костей — клиновидно-затылочный синхондроз (synchondrosis sphenooccipitalis) (с возрастом хрящевая ткань замещается костной и образуется синостоз); между передним краем каменистой части височной кости и клиновидной костью — клиновидно-каменистый синхондроз (synchondrosis sphenopetrosa), а также между нижним краем каменистой части височной кости и затылочной костью — каменисто-затылочный синхондроз (synchondrosis petrooccipitalis). Оба соединения являются постоянными и остаются в течение всей жизни.

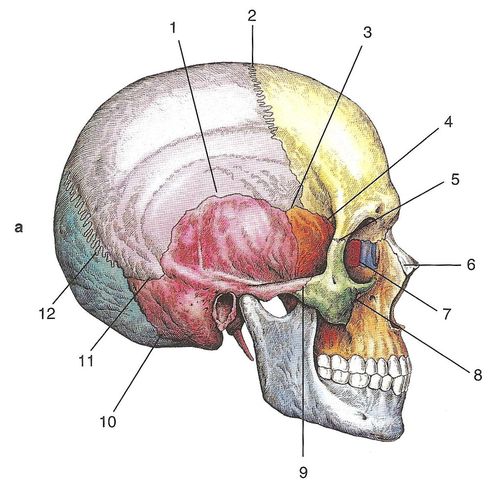

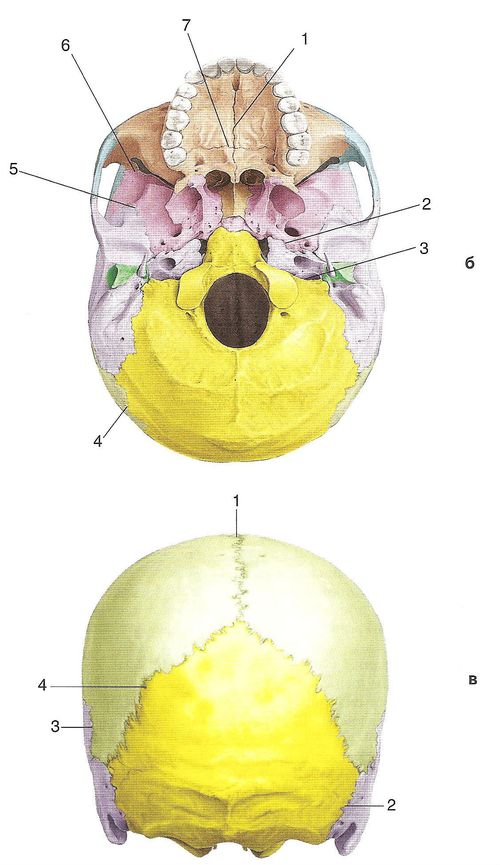

Рис. 1. Швы и синхондрозы черепа:

а — вид справа: 1 — чешуйчатый шов; 2 — венечный шов; 3 — клиновидно-теменной шов; 4 — клиновидно-лобный; 5 — лобно-скуловой шов; 6 — носоверхнечелюстной шов; 7 — решётчато-слезный шов; 8 — скуловерхнечелюстной шов; 9— височно-скуловой шов; 10— затылочно-сосцевидный шов; 11— теменно-сосцевидный шов; 12 — ламбдовидный шов;

б — вид снизу: 1 — срединный нёбный шов; 2 — клиновидно-каменистый синхондроз; 3 — каменисто-затылочный синхондроз; 4 — ламбдовидный шов; 5 — клиновидно-чешуйчатый шов; 6 — скуловерхнечелюстной шов; 7 — поперечный нёбный шов;

в — вид сзади: 1 — сагиттальный шов; 2 — затылочно-сосцевидный шов; 3 — чешуйчатый шов; 4 — ламбдовидный шов

Череп новорожденного

Череп новорожденного имеет следующие характерные черты: 1) форма и размеры черепа, соотношение его частей значительно отличаются от черепа взрослого человека (рис. 73).

73.

Пропорциональные отношения черепа

новорожденного и взрослого (по

Андронеску).

А — новорожденный; Б —

взрослый.

73.

Пропорциональные отношения черепа

новорожденного и взрослого (по

Андронеску).

А — новорожденный; Б —

взрослый.

2) число костей больше, чем у взрослого; 3) между костями крыши и основания черепа наблюдаются значительные прослойки перепончатой соединительной ткани и хряща. Череп новорожденного очень эластичен, так как многочисленные части костей соединены одна с другой прослойками соединительной ткани. Эта особенность несомненно облегчает приспособление головки плода к костно-фиброзному кольцу малого таза женщины во время родов, когда наблюдается захождение краев теменных костей по средней линии друг на друга, а также чешуи лобной и затылочной костей на теменные кости. В результате межтеменной и переднезадний диаметры уменьшаются и увеличивается продольный размер головки. Череп новорожденного имеет долихоцефалическую форму. Окружность головы составляет 34 см, объем у мальчиков — 375 — 380 см3, у девочек —350—360 см3.

Размеры черепа новорожденного Расстояние между буграми теменных костей...............9,5 см Расстояние между наружными слуховыми проходами .......8 см Затылочно-лобный размер........................11,5 см Затылочно-подбородочный размер.............13 см

Из этих размеров следует, что во время родов головка не должна проходить затылочно-подбородочным размером через родовые пути, в противном случае возникают осложнения. При рассмотрении черепа новорожденного спереди (рис. 73) отмечается значительное развитие мозговой части черепа по сравнению с лицевой, что составляет 65% длинника головы. Лицевой череп короткий и широкий, в нем хорошо развиты глазницы. Это обусловлено тем, что глазное яблоко и вспомогательный аппарат глаза хорошо развиты и подготовлены для восприятия световых раздражений. Верхняя челюсть, имеющая зачаток воздухоносной пазухи и лишенная альвеолярного отростка, малых размеров. Это в свою очередь оказывает влияние на размеры полости носа и носоглотки, которые представлены в виде узкой щели. Только с включением акта сосания и дыхания увеличивается функция мышц, что вместе с пищей и воздухом оказывает формообразующее влияние на кости черепа. Черепно-мозговые полости заметно отличаются от полостей черепа взрослого. Костная ткань наружного слухового прохода отсутствует и барабанная полость со слуховыми косточками, заключенными в соединительную ткань, находится под кожей. Глазница имеет форму треугольной пирамиды, вход округлый, диаметр его 25—27 мм (у взрослого 35—40 мм). Верхняя и нижняя глазничные щели широко открыты. Между костями, образующими глазницу, располагаются заметные прослойки соединительной ткани. Ввиду плохого развития глазничной пластинки решетчатой кости медиальная стенка выражена слабо. Полость носа представлена щелью высотой 18 мм и шириной 7 мм на уровне нижнего носового хода; на уровне верхнего — ширина 3 мм (у взрослого соответственно 54, 15 и 10 мм). Со средним носовым ходом сообщается зачаток воздухоносной пазухи верхней челюсти. Другие пазухи и ячейки решетчатой кости отсутствуют. Крылонебная ямка выражена хорошо, имеет сообщение с пятью широкими каналами. Височная ямка ограничена с медиальной стороны чешуей височной кости и большим крылом клиновидной кости. Глубина ямки на уровне скулового отростка 12 мм, у взрослого в 2 раза больше, хотя другие размеры черепа взрослого превосходят размеры черепа новорожденного в несколько раз. Это косвенно свидетельствует о том, что в височной ямке располагаются крупные и хорошо развитые жевательные мышцы. Многие кости черепа новорожденного, представленные у взрослого в виде одной кости, состоят из отдельных частей. Эту особенность можно объяснить не только тем, что такой мозаичный череп легче приспосабливается к форме родового канала, но и тем, что он повторяет свое филогенетическое развитие. У всех животных, стоящих ниже человека, наблюдается большее число костей в черепе. Сращение костей в черепе взрослого человека обусловлено необходимостью защиты полушарий головного мозга. Между отдельными костями и их частями наблюдаются большие прослойки перепончатой соединительной ткани и хряща, называемые родничками. Прослойки между костями на основании черепа заполнены хрящом.

|

74. Череп новорожденного. Вид сбоку и сверху (по Morris). 1 — теменная кость; 2 — задний родничок; 3 — прослойка ткани для ламбдовидного шва; 4 — затылочная кость; 5 — сосцевидный родничок; 6 — чешуйчатый шов; 7 — барабанное колечко; 8 — клиновидный родничок; 9 — большое крыло клиновидной кости; 10 — лобная кость; 11 — передний родничок; 12 — сагиттальный шов. |

У новорожденного имеется шесть родничков (рис. 74). Снаружи они покрыты кожей и апоневрозом головы, со стороны полости черепа к ним прилегает твердая мозговая оболочка. В области родничков ощущается пульсация артерий мозга и оболочек, почему эти участки и называются пульсирующими, фонтанирующими. Величина и размеры родничков подвержены значительным колебаниям, зависящим от скорости окостенения костей черепа. По времени закрытия родничков можно судить о минеральном обмене и оценивать физическое развитие ребенка. 1. Передний родничок (fonticulus anterior) непарный, обычно ромбовидной формы, размером 3,5x2,5 см. Ограничен чешуей лобной кости и двумя теменными костями. Замещается костью к концу 2-го года жизни. 2. Задний родничок (fonticulus posterior) непарный, находится между чешуей затылочной кости и углами теменных костей, имеет треугольную форму с длинником в 1 см. Окончательное закрытие наблюдается к концу 2-го месяца после рождения. 3. Клиновидный родничок (fonticulus sphenoidalis) парный, неправильной прямоугольной формы, размером 0,8x1,2 см. Ограничен краем переднего нижнего угла теменной кости, чешуей лобной и височной костей, большим крылом клиновидной кости. 4. Сосцевидный родничок (fonticulus mastoideus) парный, несколько меньше предыдущего. В отличие от других родничков закрыт хрящом. Он располагается между нижним задним углом теменной кости, чешуей височной и затылочной костей. Клиновидный и сосцевидный роднички закрываются на 3-м месяце после рождения. Встречаются еще дополнительные роднички, которые закрываются в первые дни после рождения (рис. 75).

|

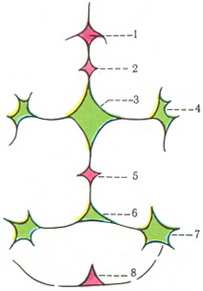

75. Схема родничков черепа новорожденного. Роднички, окрашенные красным, непостоянные (по Андронеску). 1 — родничок площадки; располагается в надпереносье; 2 — родничок метопический, находится в лобном шве; 3 — передний родничок; 4 — клиновидный родничок; 5 — теменной родничок, располагается в сагиттальном шве; 6 — задний родничок; 7 — сосцевидный родничок; 8 — мозжечковый родничок, находится в чешуе затылочной кости. |

На основании черепа различают прослойки, заполненные хрящом: 1) прослойка парная, ограничена пирамидой височной кости и латеральными частями затылочной кости, заполнена фиброзным хрящом; 2) прослойка парная, находится между верхушкой пирамиды и телом клиновидной кости; 3) хрящевая прослойка между телом клиновидной и затылочной костей. В результате формируется скат; 4) хрящевая прослойка между отдельными частями затылочной кости.

Половые отличия черепа. Мужской череп в среднем больше женского; емкость его приблизительно на 10 % больше емкости женского черепа, что находится в зависимости от половой разницы размеров тела. Поверхность женского черепа более гладкая, так как мышечные неровности на нем выражены менее резко. Надбровные дуги женского черепа развиты слабее, и лоб имеет более вертикальное направление, чем у мужчины, а темя более плоское. Иногда, однако, половые признаки на черепе бывают так слабо выражены, что не позволяют с полной достоверностью определить по ним пол соответствующего индивидуума, тем более, что приблизительно в 20 % случаев женские черепа имеют емкость не ниже средней емкости мужского.

Сравнительно меньшая величина женского черепа не означает меньшего развития мозга в сравнении с мужчиной, а соответствует меньшим размерам женского тела и его пропорциям.