- •Орудия и материалы для письма

- •Тетрадь

- •Письмо на классной доске

- •Методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма

- •Работа над формой букв

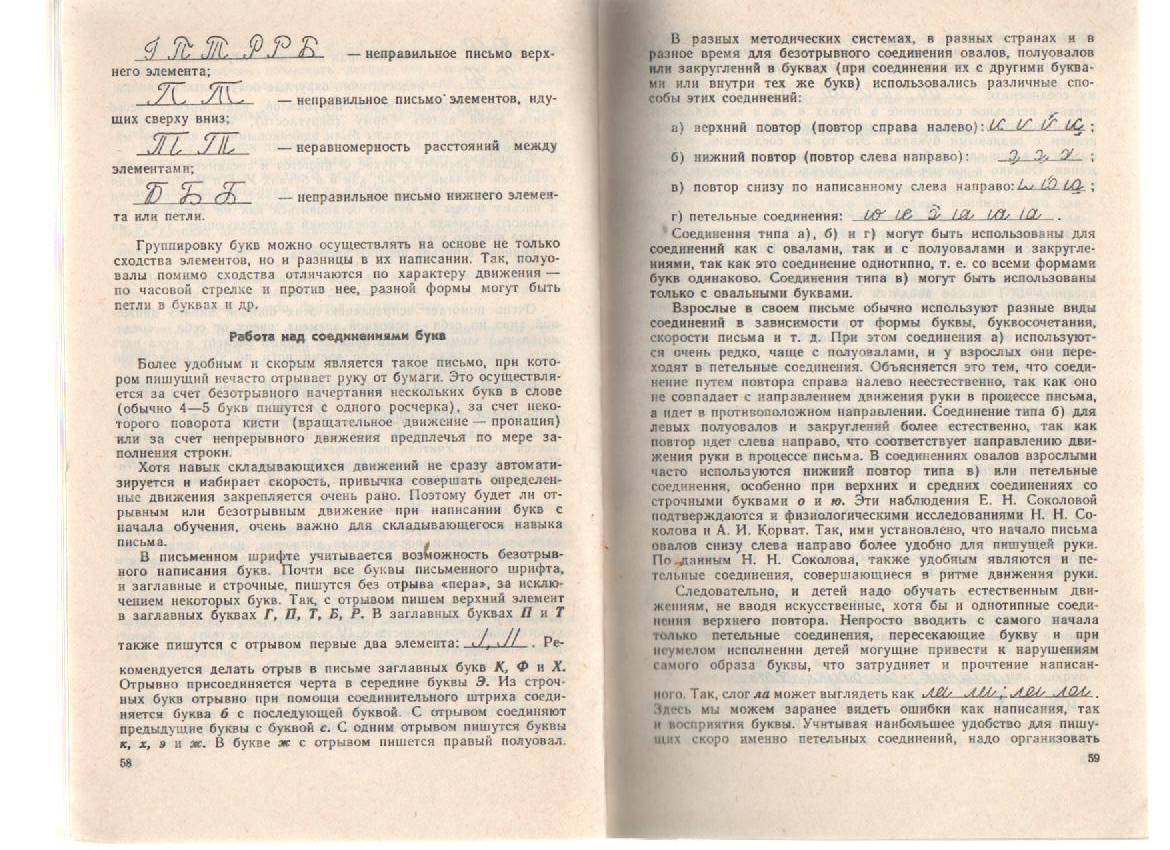

- •Работа над соединениями букв

- •Приемы безотрывных соединений

- •Наклон в письме

- •Высота письма

- •Расстановка букв и слов в письме

- •Ритм, скорость и плавность письма

- •Чистописание в I—IV классах

- •Чистописание в I классе

- •Работа над соединениями букв

Работа над формой букв

Работа над формой букв — основная задача чистописания, так как отчетливость почерка больше всего зависит от того, насколько правильно пишется отдельная буква.

Уже к концу I класса дети изучили написание всех письменных букв, но некоторые ученики иногда забывают форму той или иной буквы. В III—IV классах при отсутствии специальной работы над формой букв дети могут писать очень небрежно, так что буквы деформируются, уподобляются одна другой. Поэтому учитель начальных классов постоянно должен работать над формой букв, не допуская небрежного письма. Если буквы написаны неотчетливо, уподобляясь одна другой, например, о не отличить от а, л и и написаны так же, как буква и, в такой работе почерк неразборчив и читать ее нелегко. Привычку писать так, чтобы буквы были четкими, не уподоблялись одна другой, написанное легко читалось бы, надо вырабатывать постепенно и постоянно. Этого можно достигнуть только путем ежедневной заботы о качестве письма учащихся, постоянной отработкой правильных начертаний букв как у учащихся всего класса, так и у отдельных учеников.

Очень важным является сознательное овладение учащимися формой букв, особенно на том этапе, пока письмо не стало автоматическим, т. е. на первом и втором году обучения.

В это время формируется зрительно-двигательный образ письменной буквы и привычка писать аккуратно. Для сознательного овладения формой букв важно, чтобы дети видели и знали:

общее, что характерно для письма всех букв, т. е. умели выделить основной и соединительный элементы движения в письме любой буквы;

особенное, то, что образует характерную форму именно этой буквы (наличие петли, полуовала или овала, элемента, идущего вниз за строку, и др.), знали пропорции буквы.

то, как пишется та или иная буква (как начинать писать, где повернуть, закруглить, как выписать петлю и т. п.);

могли бы отличить правильно написанную букву от неправильной, указать, в чем ошибка в письме буквы, почему буква написана неправильно и как надо исправить ошибку.

Приведем пример правильной работы над формой букв. Дети открывают прописи на нужной странице. Дается задание рассмотреть букву (к примеру, отрабатывается написание буквы щ). Выясняется, что в букве щ можно найти четыре основных элемента движения: три в чертах с закруглением внизу и один

в

петле:

![]() Все

эти элементы должны иметь совершенно

одинаковый наклон, быть написаны прямыми

штрихами. Выясняется, сколько в букве

соединительных элементов движения.

Соединительные элементы в этой букве

пишутся с одинаковым, но с большим

наклоном, чем основные элементы.

Отмечается, что соединительный элемент

в чертах с закруглениями нужно писать

после основного, чуть выше нижней линии

строки, слегка округляя против часовой

стрелки, а в петле округление идет по

часовой стрелке.

Все

эти элементы должны иметь совершенно

одинаковый наклон, быть написаны прямыми

штрихами. Выясняется, сколько в букве

соединительных элементов движения.

Соединительные элементы в этой букве

пишутся с одинаковым, но с большим

наклоном, чем основные элементы.

Отмечается, что соединительный элемент

в чертах с закруглениями нужно писать

после основного, чуть выше нижней линии

строки, слегка округляя против часовой

стрелки, а в петле округление идет по

часовой стрелке.

Выясняется, на какие буквы похожа буква щ и в чем отличается от них (ш, ц).

Учитель пишет на доске букву, еще раз подчеркивая особенности ее написания. Затем пишет на доске еще две буквы, чтобы продемонстрировать, что расстояния между буквами одинаковые. После этого дети пишут у себя 3 или 5 букв. Учитель в это время быстро обходит класс, следит, как учащиеся пишут. Смотрит, какие ошибки допускают дети в письме букв. На доске учителем пишется буква щ с наиболее типичными для класса ошибками. Если дети видят, в чем ошибки и как они искажают форму буквы, они обычно смеются, поднимают руки, объясняют, в чем ошибка, как ее не допускать. Например, в букве две ошибки — неравномерные расстояния между элементами и неправильно написанная петля. Под руководством учителя делается вывод о том, что в правильно написанной букве все элементы пишутся на одинаковом расстоянии, петелька должна вестись не округлым поворотом, а прямой чертой вниз от последнего соединительного элемента буквы ш и пересекаться на нижней линии строки:

На доске зачеркивается или стирается неправильное изображение и пишется правильная буква. Очень важно, чтобы дети видели ошибки не только выполненные на доске, но, главное, замечали бы ошибки в своих работах. Обычно после того, как детям дадут задание дописать до конца строчку букв без отмеченных ошибок, учитель просит поднять руки и рассказать, какие они заметили у себя ошибки в письме буквы, почему буква неудачно написана и как надо исправить ошибку. Затем снова прописывают на полстроки эту букву, отмечают внизу над буквами точками наиболее удачно написанные. Видеть у себя в письме лучшую букву — значит постараться всегда так писать ее.

Некоторые учащиеся не замечают своих ошибок в начертании букв. Тогда целесообразно устраивать взаимопроверку. Учащиеся меняются тетрадями и указывают друг другу на ошибки в письме букв.

Некоторые дети нуждаются в том, чтобы им отдельно показали способ изображения буквы. Отдельным ученикам достаточно бывает написать букву при них в тетради. Они следят за письмом учителя и изображают букву уже лучше.

Другим учащимся необходимо помочь, непосредственно руководя их движениями. При этом ребенок мускульно ощущает, какое движение необходимо совершить в тот или иной момент.

Для уточнения двигательного представления о форме буквы целесообразно проводить такие упражнения: учитель пишет на доске букву и объясняет, как ее надо писать. Затем он требует, чтобы все дети поставили локоть правой руки на парту и, держа авторучку в руке, написали в воздухе букву сначала с открытыми глазами, потом закрыв глаза, а потом написали бы букву у себя в тетради.

Когда учитель видит в тетради ученика ошибочно написанную букву, он должен быть достаточно тактичен и, вынося на обсуждение ошибку, не называть имени ученика. Хорошее же исполнение можно продемонстрировать перед всем классом.

После окончания букварного периода, когда дети познакомились со всеми письменными буквами, они иногда все же забывают написание некоторых букв. Поэтому на уроках чистописания следует повторять наиболее трудные для письма буквы, закреплять правильное начертание букв с тем, чтобы у учащихся складывался прочный навык правильного письма.

Больше всего требуют постоянного совершенствования и работы над ошибками строчные буквы б, д, в, р, у, з, ж, к, ф, ц, щ, некоторые буквосочетания, особенно в соединении с буквами л, м, я, большинство заглавных букв.

Важно, чтобы работа над формой отдельных букв была связана с отработкой правильности ее написания в слогах, словах, предложениях и текстах. Эта работа продолжается на уроках чистописания и во II классе, а также на уроках русского языка в III—IV классах.

Анализ процесса письма и элементов букв

В связи с тем, что при обучении графическим навыкам письма необходимо исходить из закономерностей процесса письма, анализ элементов при письме букв должен быть также подчинен закономерностям этого процесса. Ранее было принято, что при анализе элементов букв исходили из особенностей письменного шрифта. Это приводило к делению на такие элементы, которые не представляли собой какой-то законченной части движения при написании буквы или искажали ее безотрывное написание, что вело к привычке писать с отрывом не только отдельные буквы, но и элементы букв, даже таких, как, например, б. В плавном безотрывном письме буквы пишутся одним нерасчленимым на части движением.

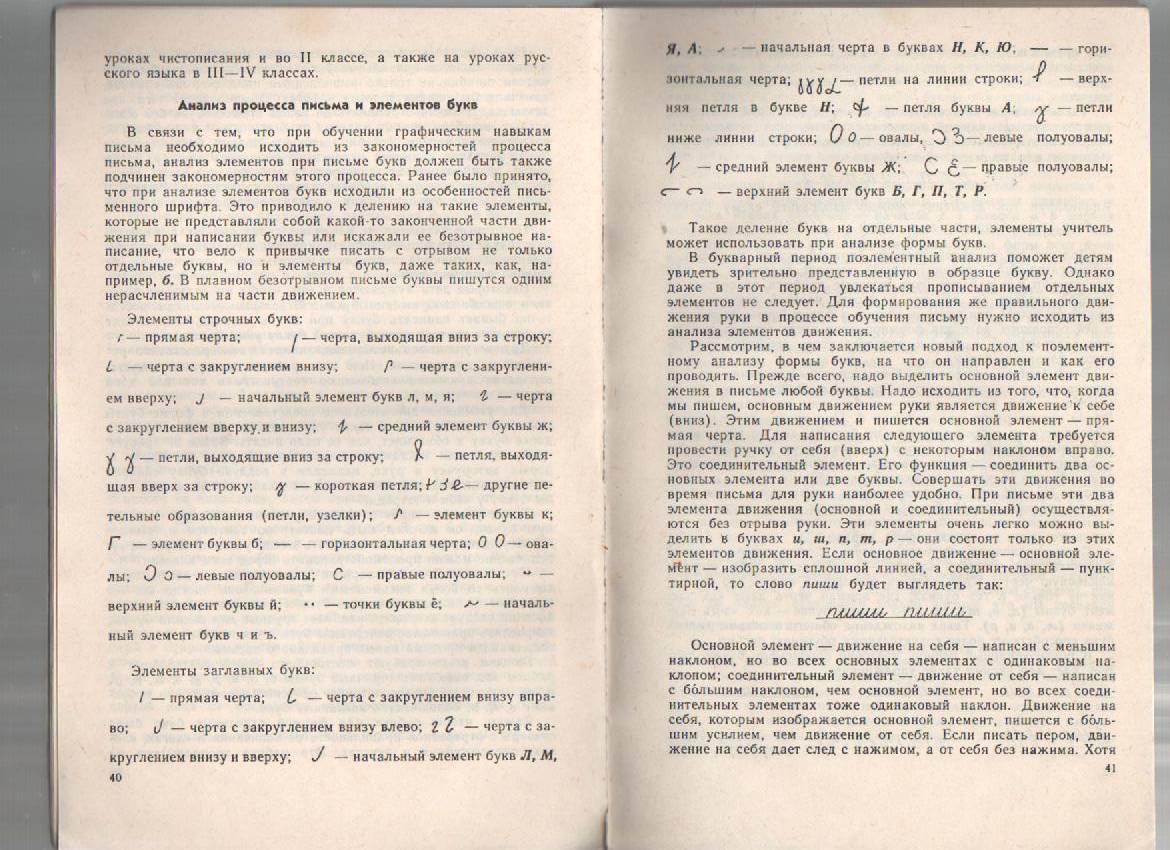

Элементы строчных букв:

Такое деление букв на отдельные части, элементы учитель может использовать при анализе формы букв.

В букварный период поэлементный анализ поможет детям увидеть зрительно представленную в образце букву. Однако даже в этот период увлекаться прописыванием отдельных элементов не следует. Для формирования же правильного движения руки в процессе обучения письму нужно исходить из анализа элементов движения.

Рассмотрим, в чем заключается новый подход к поэлементному анализу формы букв, на что он направлен и как его проводить. Прежде всего, надо выделить основной элемент движения в письме любой буквы. Надо исходить из того, что, когда мы пишем, основным движением руки является движение к себе (вниз). Этим движением и пишется основной элемент — прямая черта. Для написания следующего элемента требуется провести ручку от себя (вверх) с некоторым наклоном вправо. Это соединительный элемент. Его функция — соединить два основных элемента или две буквы. Совершать эти движения во время письма для руки наиболее удобно. При письме эти два элемента движения (основной и соединительный) осуществляются без отрыва руки. Эти элементы очень легко можно выделить в буквах и, ш, n, m, р — они состоят только из этих элементов движения. Если основное движение — основной элемент — изобразить сплошной линией, а соединительный — пунктирной, то слово пиши будет выглядеть так:

Основной элемент — движение на себя — написан с меньшим наклоном, но во всех основных элементах с одинаковым наклоном; соединительный элемент — движение от себя — написан с большим наклоном, чем основной элемент, но во всех соединительных элементах тоже одинаковый наклон. Движение на себя, которым изображается основной элемент, пишется с большим усилием, чем движение от себя. Если писать пером, движение на себя дает след с нажимом, а от себя без нажима. Хотя при письме шариковой ручкой нажим не виден, характер движения не меняется и при письме вниз основной элемент пишется с большим усилием, чем при письме соединительного штриха.

Такое деление на основной и соединительный элементы, соответствующее самому процессу письма, дает возможность выделить эти элементы во всех буквах письменного шрифта. Возьмем для примера такие буквы:

![]()

Анализируя так движение, можно изобразить схему письма любого слова, например слова реки:

Деление на основной элемент (прямой штрих на себя) и вспомогательный (соединительный) элемент движения от себя правомерно как для тех букв, которые пишутся поворотом по часовой стрелке (э, з), так и против часовой стрелки. Оно важно не только для видения общего в форме буквы, выделения в ней основного, но и для формирования таких качеств письма, как равномерный наклон и параллельность штрихов, ритмичность, плавность письма.

В письменном шрифте есть буквы, способы написания которых противоречат закономерности: при письме вниз пишем прямо к себе, а при письме вверх — с большим наклоном вправо. Этому противоречит письмо буквы б. При письме вверх наклон выходящего за строку элемента не больше, как во всех соединительных элементах, а шарик ведется прямо вверх, от себя, т. е. с наклоном основного элемента. В шрифте это не нарушает единообразия наклона элементов, выходящих выше и ниже строки. Но так как это противоречит привычному движению, то при письме данной буквы у учащихся очень часто встречаются одинаковые ошибки, например отклонение элемента, выходящего вверх за линию строки, вправо.

С самого начала обучения учитель должен приучать детей выделять этот основной элемент — движение на себя, прямую наклонную черту. Надо научить школьника видеть это движение не только в тех буквах, где прямая черта дана как элемент буквы (п, н, т), но и во всякой букве — как часть движения (ш, а, в, р). Такое нахождение общего в письме разных букв способствует более сознательному обучению письму.

В послебукварный период, повторно прописывая букву, учитель дает для письма такие упражнения:

Этим он помогает учащимся увидеть основной элемент в буквах. Когда ученик прописывает параллельные прямые черточки и затем букву, он должен сравнить рисунок буквы с этими чертами, увидеть, где, в какой части буквы эти черты помогают улучшить ее форму, написать букву ровными штрихами.

Анализируя таким образом состав букв, мы не должны прописывать отдельно соединительные элементы движения. В живом процессе письма одно движение быстро и плавно переходит в другое.

Описанный нами способ анализа элементов движения в письме букв является очень важным. Он должен применяться на всех этапах обучения — начиная с I класса и в период исправления, шлифовки формы букв в письме учащихся. Однако такой анализ не исчерпывает специфики форм всех букв письменного шрифта. Анализ элементов букв может быть более детальным и конкретным. Можно, например, говорить о таких элементах, как черта с закруглением, длинная черта с петлей, овал, полуовал. Эти элементы образуют специфическую форму букв. В них мы всегда можем найти основное и соединительное движения, но они образуют перекресты, округлость или угловатость перехода от движения против часовой стрелки к движению по часовой стрелке, указывают на размер части букв и др.: . Эти элементы можно увидеть уже в изображенной, написанной букве.

В процессе письма элементы движения и рисованные в прописях элементы букв не всегда полностью совпадают. Так, мы говорим об овальных буквах, имея в виду, что основным элементом их формы является овал. Однако полностью овал пишется только в буквах о и и. В буквах а, д, ф, если они пишутся в начале слова, овал не прописывается: есть первая часть движения и второй элемент:

В букве ф мы можем выделить два овала. Однако второй ойал пишется совершенно иначе, чем первый (первый — против часовой стрелки, а второй — движением по часовой стрелке), при этом он овалом становится только потому, что мы касаемся среднего элемента.

Эти примеры показывают, как расходятся между собой анализ элементов движения и анализ элементов шрифта. В процессе обучения письму нужен и тот и другой вид анализа. Они играют разную роль в методике обучения.

Анализ процесса письма помогает понять, как осуществляется движение при письме определенной буквы, найти общее в изображении разных букв. Это помогает увидеть и общность формы, наклона элементов букв.

Анализ элементов шрифта помогает объяснению учителя и нахождению общих частей в разных буквах, ссылки на определенный элемент буквы (петля, черта с закруглением) помогают быстрой ориентировке, общению учителя и учеников.

От анализа общности и сложности элементов движения можно прийти к делению букв письменного шрифта на группы по их общности и определить характер упражнений в чистописании от более простых движений к их усложнению. Это и будет обучением в соответствии с генетическим принципом, т. е. развитием от простых по исполнению букв к более сложным. В связи с этим буквы по общности входящих в них основных и формообразующих элементов разбиваются на группы, в них можно выделить и подгруппы.

В основу деления на группы берется общность движения по форме, сложность движения и направление его по часовой или против часовой стрелки. В каждой последующей группе изучаются какие-то новые элементы движения и повторяются уже изученные в предыдущих группах.

I. Группа букв:

![]()

Эту группу составляют самые простые по начертанию буквы, включающие основное и соединительное движения. Письмо букв и и ш осуществляется движением против часовой стрелки, в буквах же И, Ш начальный элемент осуществляется движением по часовой стрелке, далее они пишутся так же, как строчные и, ш, т. е. движением против часовой стрелки. В эту же группу входят как подгруппа строчные буквы п, т, р, г, в которых преобладает движение по часовой стрелке, однако последний элемент заканчивается движением против часовой стрелки.

II. Группа букв:

Все буквы пишутся движением против часовой стрелки. Новым является начальное движение и написание петли против часовой стрелки. Оно легче для письма в буквах я, Я и несколько сложнее при письме буквы А.

III. Группа букв:

Новым движением в этой группе букв является написание петли по часовой стрелке и начальный элемент в буквах Ч, ч. Остальные движения были отработаны на предыдущем этапе.

IV. Группа букв: включает

полуовальные и овальные буквы, пишущиеся движением против часовой стрелки.

V Группа букв: в двух вариантах соединений включает овалы и полуовалы с петелькой, осуществляется движением против часовой стрелки.

VI. Группа букв: включает комбинированные движения как по часовой, так и против часовой стрелки и овалы.

В эту группу входят буквы:

Новым для этой группы букв является написание полуовалов и овалов движением по часовой стрелке.

VIII. В эту группу входят буквы:

Новым для этих букв является письмо элемента, идущего сверху вниз и соединяющегося с последующими буквами нижним поворотом или небольшой петлей:

Новым также является письмо верхних элементов в буквах:

![]()

Однако работу над формой букв невозможно вести только на основе генетического принципа. Поэтому одновременно с повторением букв по группам надо отрабатывать и форму наиболее трудных для письма букв, чаще возвращаться к их повторному прописыванию.

При этом надо учитывать, что, находя общие элементы движения в буквах, мы должны учить детей видеть и специфику формы каждой буквы: размер, ширину, пропорции элементов букв, округлость, форму поворота, петли и др.

Отработка формы букв по группам

Рассмотрим, в чем особенности отработки формы букв по группам.

I. Наиболее легкими для письма, включающими только основные и соединительные элементы движения, являются буквы и и ш строчные. Они пишутся движением против часовой стрелки. Эти буквы почти не искажаются при скором письме, хотя н начале обучения дети допускают при письме букв и и ш ряд ошибок.

Одни ученики пишут эти буквы очень широко, другие — узко и остро.

![]()

Подобные ошибки исправляются при сравнении различно написанных образцов букв. На доске пишутся три буквы и: две неправильные и одна правильная. Ребята рассматривают эти три буквы, находят ту букву, которая написана правильно. Затем объясняют, в чем ошибки в написании двух других букв. Учитель или один из учеников делает обобщение: «Если мы наклонную черту будем вести до нижней линии, то буква будет острая и узкая. Если наклонную черту начинать закруглять высоко, то буква будет очень круглая и широкая». Ребята находят между этими двумя точками закругления середину и приходят к выводу, что такая буква более красивая.

2. — другая ошибка в начертании этих букв — отсутствие просвета между элементами. В этом случае ученик ведет закругление по нижней линейке. Таких ошибок бывает значительно меньше, поэтому целесообразнее индивидуально объяснить ученикам их ошибку в начертании буквы.

3. —при письме букв учащиеся иногда изображают их с разным наклоном элементов. Происходит это потому, что учащийся старается каждую вниз идущую палочку изобразить отчетливо, отдельно от предыдущей. Кроме того, движения руки плохо координированы. Исправляют эту ошибку так. Учитель пишет на доске элемент: и затем отчетливо объясняет следующее движение: «Не отрывая ручку, ведем некоторое время по этой же линии вниз, у нас получается одинаковый наклон штриха».

Для закрепления дает задание всем детям выполнить такое упражнение:

Буквы заглавные И и Ш очень близки по форме к строчным, но начальное закругление в этих буквах пишется по часовой стрелке. Это порождает трудности в их письме, а именно изменение в наклоне элементов при переходе к письму против часовой стрелки.

Типичные ошибки в письме букв И и Ш: а) - неправильный наклон при переходе к письму против часовой стрелки; для исправления этой ошибки надо провести анализ движения — где основной, где соединительные элементы, подчеркнуть, какой должен быть наклон при письме на себя и от

себя: - неравномерность расстояний между элементами; при исправлении этой ошибки необходим анализ расстояний между элементами; подчеркнуть, что расстояния должны быть одинаковыми.

4. — не оставляются просветы между элементами букв. Выясняется причина ошибки — элемент, идущий вниз, доводится до нижней линии строки, т. е. поздно начато закругление. Надо, чтобы между элементами букв были просветы, где мы можем вписать точку:

Учитель дает упражнение, аналогичное тому, какое давалось при письме строчных букв и, ш.

Как подгруппа в первой группе по трудности букв выделяются буквы: п, т, р, г. Эти буквы тоже содержат только движение ручкой на себя и от себя, т. е. основной и соединительный элементы движения, но преобладающим движением при письме этих букв является движение по часовой стрелке, только окончание написания их осуществляется движением против часовой стрелки. Именно при переходе к этому движению наблюдается больше всего ошибок.

В буквах п, т, р учащиеся допускают однотипную ошибку — это нарушение наклона в последнем элементе букв:

Исправляется эта ошибка в процессе анализа состава движения. Находятся основной и соединительные штрихи:

Полезно проведение такого упражнения: последний элемент в буквах не дописывается до нижней линии, а только до места, где надо производить закругление вправо:

После этого точками или ручкой другого цвета дописываются закругления вправо.

Полезно и такое упражнение:

Подобные упражнения ведут к осознанию учащимися ошибок, закрепляют правильное письмо букв.

В письме букв рил встречается такая ошибка:

Она связана с привычкой вести соединительный штрих с большим наклоном и с предвосхищением последующего движения:

![]()

Дети сами должны объяснить, в чем они допустили ошибку при письме буквы: отведение руки вправо начато очень рано, надо было выше вести черту по уже написанному элементу. Дети пишут прямую черту вниз, отрывая ручку. Ставят на этом элементе черточку, отмечая, где они начнут закругление вправо. Учитель демонстрирует это на доске. Затем ученики по написанному снова проводят черту вниз и, не отрывая ручки, дописывают букву.

При письме буквы г рука сначала осуществляет движение по часовой стрелке, затем в середине буквы начинается движение против часовой стрелки. Это ведет к такой ошибке: , как бы к излому, перегибу основного элемента движения.

Делая изгиб элемента, идущего вниз в букве г строчной, учитель объясняет детям, каким движением пишется эта буква,

из каких элементов она состоит: — из двух соединительных и одного основного штриха. Прямая наклонная черта пишется вниз на себя — это и будет основной элемент в букве г строчной. Для исправления ошибок в форме этой буквы очень важно обратить внимание детей на то, что соединительные черты в этой букве должны быть написаны с одинаковым, хотя и большим, чем основной элемент, наклоном.

Иногда перегиб последнего элемента встречается и при письме буквы р.

II. Вторая группа букв: л, м, Л, М, я, Я, А.

Как мы уже отметили, все эти буквы пишутся движением против часовой стрелки. Общим для всех этих букв является начальный элемент движения: небольшой отрезок движения на себя и затем плавное движение от себя до высоты буквы. Все буквы пишутся без отрыва ручки от бумаги. Наиболее типична ошибка при письме строчных и заглавных л и м — нарушение наклона начального элемента:

Для наглядности того, каким должен быть наклон, учитель может на доске прописать этот элемент и затем штрих на себя, т. е. разобрать, как наклоняется элемент при письме вверх и вниз:

Иногда ученики пишут эти буквы, особенно заглавные, выгибая мерный элемент или округляя букву сверху:

Нужно показать детям, что сверху не надо округлять букву и что второй элемент надо некоторое время вести по написанному первому элементу:

В написании Я, я заглавной и строчной ошибки встречаются редко. Только при беглом письме происходит искажение срочной буквы, если она является последней буквой слова. II таких случаях она может уподобляться строчной букве е. Иногда в письме отдельных детей можно встретить такие нарушения: нарушение пропорций — верхняя овальная часть буквы пишется или очень маленькой, или очень большой, или после прописывания петель овала очень далеко отводится рука и образуется расстояние между элементами, которого не должно быть. Чаще эта ошибка встречается у детей небрежно пишущих:

Таким детям самим надо дать увидеть свою ошибку. На доске учитель может прописать букву с ошибкой и попросить всех детей найти ее. Спросить, кто сделал в своем письме такую ошибку, почему буква неправильно написана и как ее правильно написать.

В письме буквы А заглавной основное затруднение вызывает петля: пишется выше или ниже, чем необходимо, или не тем движением. Хорошо дать такое упражнение:

Учитель на доске прописывает только два первых элемента буквы. Затем мелом другого цвета или пунктиром показывает, как писать петлю. Такое же упражнение ручкой с пастой зеленого цвета могут у себя проделать в своих тетрадях дети. В I классе дается отрывно пишущийся вариант буквы А.

III. В следующей группе букв: у, ц, ч, щ, Ш, Ц, Щ, Ч — наибольшее затруднение вызывает письмо петель, так как при их письме движение меняет направление — от письма против часовой стрелки к письму по часовой стрелке. Тщательный анализ элементов движения и ряд упражнений, в которых эти движения больше заметны, помогают исправить эти ошибки.

Учителю необходимо

обращать внимание детей на размер петель

в букве у

и буквах ц

и щ.

Общее наблюдение

сводится к тому, что в букве у

петля большая,

а в букве ц

— очень

маленькая:

![]()

Важно обратить внимание учеников на то, что петля в букве у продолжает элемент прямо вниз, а в букве ц начинается от черты с закруглением. В I классе для наглядности учитель показывает на доске, как пишется эта петелька совместно с чертой и закруглением:

Важно подчеркнуть, что, как и в букве у, петелька пересекается на нижней линии строки. При объяснении написания букв у и ц хорошо дать на доске основными элементами «скелет»

буквы:

Это дает наглядное представление о том, какой формы должна быть буква. В письме букв у, ц, щ могут быть, как мы уже отмечали, общие ошибки: — отклонение петли влево и ошибки, специфические для каждой буквы: - — неправильная форма петли;

— неправильная форма и размер петли. При письме букв ц и щ очень часто неправильным бывает начало изображения петли:

Учитель снова проводит анализ, указывает, где надо начать письмо петельки:

Буква Ч заглавная близка к написанию букв первой группы, и ошибки в ее написании аналогичны тем, что встречаются при письме Ш и И заглавных. При их исправлении следует проанализировать состав движения (основной и соединительный элементы движения), побольше упражняться в правильном письме.

Буква ч строчная искажается только при очень быстром письме. В начальных классах возможны нарушения пропорций между верхней и нижней частью буквы. Анализ ошибок всем классом упражнения в правильном письме ведут к закреплению навыка правильного письма этой буквы.

IV. Общим в письме букв четвертой группы является то, что это овальные и полуовальные буквы и их письмо осуществляется движением против часовой стрелки: сС, еЕ, оО, а, д, б.

Ошибки в их письме разные. В буквах а и д, встречающихся в начале слов, возможна такая ошибка:

В букве образуется разрыв. Надо объяснить детям, почему это получается. Когда мы ведем «перо» вверх, оно должно коснуться того места, откуда мы начали писать букву: ; начинать писать овальный элемент буквы надо «глубже».

В букве д также встречается неправильное написание петли. Подобные ошибки и способы работы над устранением их описаны при анализе письма буквы у.

Для исправления этого недостатка можно проанализировать письмо правильное и неправильное. Прописываем слова:

и т. д. и букву д с параллельными длинными чертами:

При письме буквы б учащиеся делают много ошибок, и над правильным письмом ее учитель работает не только в I, но и во II и III классах. Основные ошибки следующие:

1. — нарушается наклон части буквы, выходящей за верхнюю линию строки. Это объясняется тем, что учащиеся привыкли Писать штрихи, идущие вверх, с большим наклоном, чем идущие вниз. Учителю необходимо обратить внимание детей на то, что буква б пишется так же, как и о, с одинаковым наклоном штрихов, идущих вниз и вверх. Полезно дать учащимся прописать различные упражнения с дополнительными штрихами:

2. - поворот сверху буквы сделан под прямым углом. Учитель обращает внимание учащихся на необходимость округлого поворота.

3. — буква после поворота очень выгнута.

4. .

— в связи

с тем, что овал начинается недостаточно

глубоко, верхняя часть буквы изгибается

влево. Эта ошибка встречается обычно у

отдельных учащихся при быстром письме.

Следует объяснить, откуда надо начинать

писать букву:

![]()

Буквы а, д, б соединяются с предыдущими буквами снизу и безотрывно. При написании строчной и заглавной букв о и О ошибок встречается значительно меньше.

Анализируя письмо учащихся, учитель отрабатывает с ними большую овальность формы этих букв. Особенно это важно при работе с шестилетними детьми, у которых чаще встречается недостаточно ровная линия при письме овала, вытянутая или очень круглая буква о.

Из полуовальных букв наибольшее число ошибок встречается при письме буквы Е заглавной.

1.

![]() — нарушение пропорций в написании

— нарушение пропорций в написании

полуовалов. Учитель должен объяснить детям, что верхний полуовал меньше нижнего, но не очень маленький.

2. — буква пишется плоско, нижний полуовал написан на том же уровне, что и верхний. Надо показать учащимся на доске, что нижнее закругление должно быть более выпуклым. Начиная писать нижнее закругление, нужно тянуть больше влево, тем самым нижнее закругление получится более выпуклым:

Это можно продемонстрировать точками по букве, уже неправильно написанном.

Письмо букв с С не представляет трудностей. Надо только обращать внимание, чтобы дети достаточно глубоко начинали закругление буквы.

Письмо буквы е строчной обычно не связано с ошибками, так как оно соответствует закономерностям письма слева направо с петлей против часовой стрелки.

Некоторые дети могут очень сузить, уменьшить петельку при ее изображении, на что учитель указывает детям индивидуально.

V. Из букв пятой группы (в, ы, ь, ъ) наибольшую трудность представляют в I и во II классах буквы мне. При письме буквы ы нарушаются пропорции , бывает очень широкое или очень узкое написание буквы, различные изменения формы петли.

1. — линия после петельки не провисает, а резко идет

вверх. Учителю необходимо провести сравнение линий и указать, что петелька как бы прописывается веревочкой, линия слегка провисает после петельки.

2. — петелька почти не пишется и буква вглубь

почти не закругляется. Для исправления этой ошибки учитель пишет на доске правильную букву к объясняет учащимся, в чем их ошибка. Еще раз подчеркивает, как должна быть написана петелька.

3. — второй элемент буквы — палочка с закруглением внизу — вплотную примыкает к первому. Происходит это потому, что иногда учащиеся пишут соединительную линию после петельки с тем же наклоном, что и движение вниз. Учитель обращает внимание учащихся на то, что этому движению надо придать больший наклон, объясняет, как надо вести «перо» после изображения петельки.

4. — петелька не пишется. Закругление касается первого элемента буквы очень глубоко. Чтобы исправить эту Ошибку, нужно провести анализ формы буквы, сравнить с правильно написанной буквой. С этой же целью прописывается отдельная часть буквы:

Учитель объясняет, что эта часть буквы пишется так же, к и мягкий знак при верхнем соединении. Эти же соединения отрабатываются и при письме буквы в.

5. - петля делается очень высоко или очень низко. Такие ошибки обычно делают только отдельные учащиеся. Ошибка объясняется индивидуально.

6. — заостренное или очень округлое письмо буквы (см. описание этой ошибки при объяснении письма букв и и ш).

Попытки устранить ошибки в написании буквы ы привели некоторых методистов к введению другого варианта написания буквы ы:

Но этот вариант приводит к другим, с нашей точки зрении, худшим ошибкам, при которых возникают трудности чтении, орфографические затруднения. Так, например, при письме слов мышь, мыши, малыши одинаковых элементов уже не 6. как в слоге ши, а 7, что еще больше затрудняет процесс письма, требуя от учащихся внимания в просчитывании однотипных элементов. Чем больше одинаковых элементов, тем чаще дети ошибаются. Даже позднее, при большей скорости письма, встречи при письме и чтении рукописного текста одинаковых элементов чаще ведет к ошибкам. Ошибки в письме буквы м обычно бывают в начале обучения, н поэтому уже во II классе встречаются только отдельные недочеты, которые устраняются на уроках чистописания.

При письме буквы в имеется одна, но требующая очень длительной работы по исправлению ошибка.

Буква пишется очень округло, и тем самым нарушается ее наклонность:

Учитель должен объяснить детям, что при написании буквы в движение вниз – это прямая наклонная черта:

Полезно выполнить

также упражнения:

![]()

Правильное написание следует закрепить неоднократным письмом буквы в под контролем учителя иди родителей.

Буквы и и ъ вызывают затруднения при письме. Необходимо ори отработке прописывать их с разными буквами в середине, в конце слова, чтобы закрепить у учащихся правильные соединения: тень, коньки, лисье, заячья.

VI. В шестую группу (н, Н, ю, Ю, к, К) включены буквы сложной конфигурации с петлями, с разным направлением движении в письме одной и той же буквы. Строчная буква н в послебукварный период не вызывает особых затруднений. Возможны ошибки только в письме петельки. Для улучшения формы буквы, если это необходимо, можно отдельно прописать часть буквы до черты с закруглением:

Отрабатывая параллельность штрихов, можно прописать букву, чередуя ее изображение с прямыми чертами:

Работая над более совершенным написанием заглавной буквы Н, учитель должен обращать внимание учащихся на то, чтобы соблюдались пропорции буквы, равномерные расстояния между элементами, одинаковые величины петель:

Буквы Ю, ю сочетают в себе элементы букв н, и , о. Написание овальной части букв начинается снизу. Буквы к и К имеют свои особенности. Строчная буква к пишется с одним отрывом руки:

В ее письме следует предупреждать н исправлять такие ошибки:

1. — «перо» очень рано отводится в сторону. Учитель должен указать учащимся па необходимость сначала вести «перо» по уже написанной наклонной линии:

2. — последний элемент буквы пишется неправильно. Нужно провести сравнение с движением при письме букв г, р, п.

VII. Новым при письме седьмой группы букв (э, Э, х, X, ж, Ж. В, 3, з, ф) является прописывание полуовалов и овалов движением по часовой стрелке. Написание букв э, Э осуществляется овалом по часовой стрелке, соединение с последующими буквами безотрывное, движение против часовой стрелки. Следует работать над большей округлостью и глубиной полуовала.

Строчная и заглавная буквы х, Х пишутся одинаково. После полуовала, осуществляемого движением по часовой стрелке, делается отрыв. Затем пишется полуовал движением против часовой стрелки. Безотрывное написание этих букв связано большей сложностью движении кисти и пальцев. Поэтому в I и II классах не рекомендуется писать эти буквы без отрыва. Ошибки при письме букв х и Х однотипные.

— недостаточно закругленные полуовалы. Учитель обращает внимание учащиеся на то, что для исправлении этой ошибки полуовалы надо начинать писать ниже. Учитель на доске пишет ошибочное х и мелом другого цвета на этой же букве показывает, как надо било начинать писать букву.

Строчная и заглавная буквы ж к Ж пишутся одинаково, разница только о высоте. В 1 и II классах рекомендуется правый полуовал писать с отрывом. В III классе можно показать, как эту букву можно писать без отрыва петельным соединением:

Ошибки в письме этих буки почти одинаковые: недостаточная закругленность полуовалов (исправляются так же, как при работе с буквой х).

— неравномерные расстояния между средним элементом и полуовалами. Надо показать детям, что одинаковым должен быть наклон соединительных элементов, одинаковой должна быть и длина этих элементов:

Буквы В и 3 близки по характеру движения. С последующими буквами они соединяются безотрывно. Типичнее ошибки при письме букв В и 3.

— петля пересекается низко, поэтому вторая часть буквы значительно дальше отходит от первой;

— нарушение

пропорции при письме полуовалов.

— нарушение

пропорции при письме полуовалов.

Учитель должен объяснить детям, что верхний полуовал прописывается несколько меньшим, чем нижний, но не должен быть очень маленьким

— полуовалы пишутся очень глубоко.

Буква з пишется движением по часовой стрелке. Надо, чтобы дети видели, что полуовал не достигает нижней линии и от него пишется петля. В этом написании петля в букве э отличается от написання петель в буквах у и д.

Наиболее часто встречаются такие ошибки: — полуовал доходит до нижней линии, а поэтому петля пересекается ниже линии; —петля отклоняется влево.

При исправлении ошибок учитель даст учащимся упражнения с длинными прямыми чертами, затем слова, включающие буквы с петлями: звезда, друзья, заноза, узор.

Строчная буква ф включает два овала, выполняемые разными поворотами — против часовой стрелки и по часовой стрелке; соединяется с предыдущей и последующей буквой безотрывно.

Наиболее частая ошибка:

— овалы в букве разной величины и разрыв между овалами.

Учитель показывает, с какого места надо перейти к закруглению на правый овал:

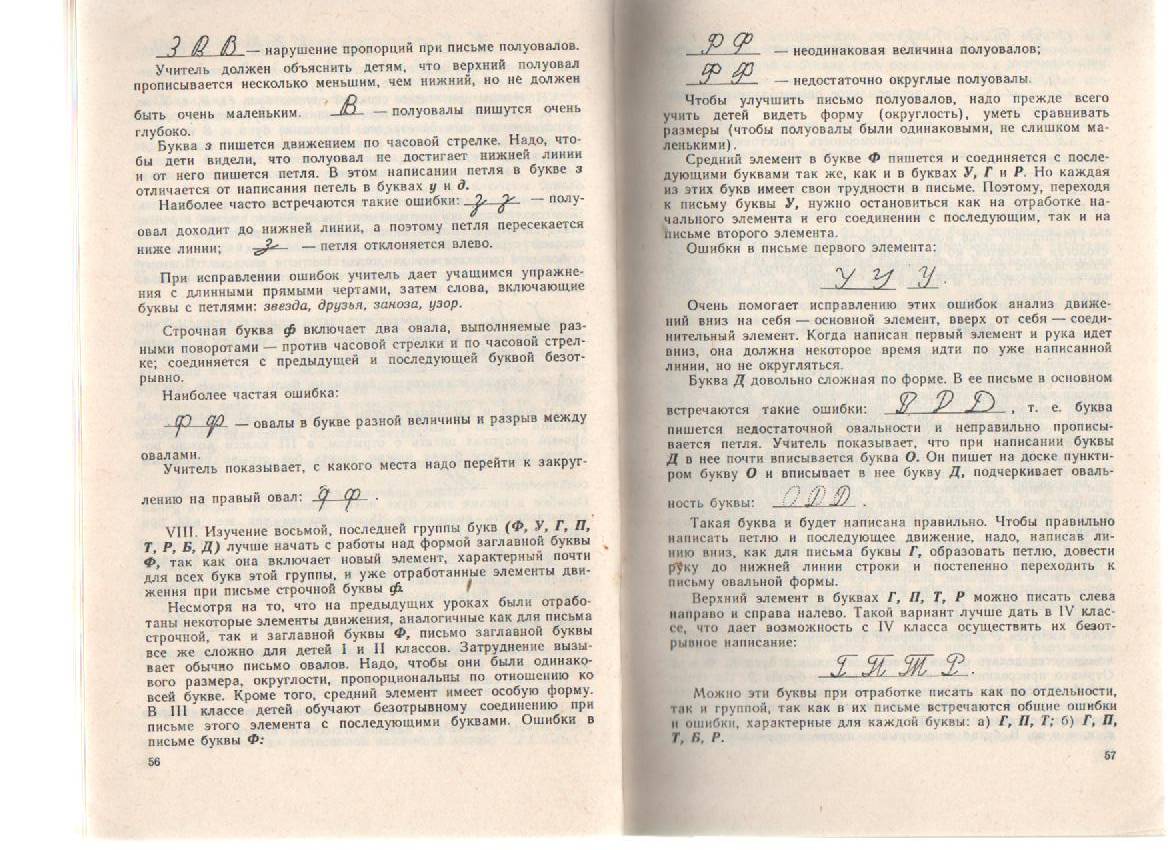

VIII. Изучение восьмой, последней группы букв (Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д) лучше начать с работы над формой заглавной буквы Ф, так как она включает новый элемент, характерный почти для всех букв этой группы, и уже отработанные элементы дви- жения при письме строчной буквы ф.

Несмотря на то, что на предыдущих уроках были отработаны некоторые элементы движения, аналогичные как для письма строчной, так и заглавной буквы Ф, письмо заглавной буквы все же сложно для детей I и II классов. Затруднение вызывает обычно письмо овалов. Надо, чтобы они были одинакового размера, округлости, пропорциональны по отношению ко всей букве. Кроме того, средний элемент имеет особую форму. В III классе детей обучают безотрывному соединению при письме этого элемента с последующими буквами. Ошибки в письме буквы Ф:

Чтобы улучшить письмо полуовалов, надо прежде всего учить детей видеть форму (округлость), уметь сравнивать размеры (чтобы полуовалы были одинаковыми, не слишком маленькими).

Средний элемент в букве Ф пишется и соединяется с последующими буквами так же, как и о буквах У, Г и Р. Но каждая из этих букв имеет свои трудности и письме. Поэтому, переходи к письму буквы У, нужно остановиться как на отработке на начального элемента и его соединении с последующим, так и на письме второго элемента.

Ошибки в письме первого элемента:

Очень помогает исправлению этих ошибок анализ движений вниз на себя — основной элемент, вверх от себя — соединительный элемент. Когда написан первый элемент и рука идет вниз, она должна некоторое время идти по уже написанной линии, но не округляться.

Буква Д довольно сложная по форме. В ее письме и основном

встречаются такие ошибки: , т. е. буква пишется недостаточной овальности и неправильно прописывается петля. Учитель показывает, что при написании буквы Д в нее почти вписывается буква О. Он пишет на доске пунктиром букву О и вписывает в нее букву Д, подчеркивает овальность буквы:

Такая буква и будет написана правильно. Чтобы правильно написать петлю и последующее движение, надо, написав линию вниз, как дли письма буквы Г, образовать петлю, довести руку до нижней линии строки и постепенно переходить к письму овальной формы.

Верхний элемент в буквах Г, II, Т, Р можно писать слева направо к справа налево. Такой вариант лучше дать в IV классе, что дает возможность с IV класса осуществить их безотрывное написание:

Можно эти буквы при отработке писать как по отдельности, к и группой, так как в их письме встречаются общие ошибки и ошибки, характерные для каждой буквы: а) Г, П, Т; 6) Г, П, Т, Б, Р.

Группировку букв можно осуществлять на оспине не только сходства элементов, но и разницы в их написании. Так, полуовалы помимо сходства отличаются по характеру движения — по часовой стрелке и против нее, разной формы могут быть петли в буквах и др.