- •Предисловие

- •Введение

- •Методические указания

- •Часть 1.

- •Основные жалобы при заболеваниях дыхательной системы

- •Особенности кашля в зависимости от возраста

- •Причины сухого и влажного кашля

- •Семиотика поражения при объективном обследовании

- •Часть 2. Синдромы поражения органов дыхания

- •Синдром поражения верхних дыхательных путей.

- •Синдром поражения околоносовых пазух

- •Синдром стридора Стридор – это дыхательный шум, который возникает при прохождении воздушного потока через суженный участок дыхательных путей.

- •Синдром бронхита

- •Синдром бронхиальной обструкции

- •Оценка тяжести обструктивного синдрома у детей (Таль в., 1983).

- •Синдром уплотнения легочной ткани (ателектаз)

- •Синдромы поражения плевры

- •Синдром скопления газа в полости плевры (пневмоторакс)

- •Аспирационный синдром

- •Синдром эмфиземы

- •Клинико-лабораторная характеристика

- •Дополнительные синдромы при заболеваниях дыхательной системы

- •Тестовые задания Выберите правильный вариант ответа

- •Выберите правильный вариант ответа

- •Ситуационные задачи

- •Приложение Причины кашля у детей различного возраста

- •Причины длительного кашля у детей грудного возраста

Семиотика поражения при объективном обследовании

Внешний осмотр

Положение больного иногда помогает врачу предположить диагноз:

вынужденное сидячее положение - ортопноэ - возникает во время приступа бронхиальной астмы: ребенок сидит и опирается руками о край кровати или свои колени, укрепив, таким образом, пояс верхних конечностей, что облегчает акт дыхания благодаря участию в нем вспомогательных мышц

вынужденное положение на больной стороне при плеврите ограничивает дыхательные движения и трение висцеральной и париетальной плевры, что уменьшает боль и частоту болезненного кашля

для острого бронхита, легкой формы пневмонии характерно активное положение больного, а для тяжелой формы пневмонии - пассивное.

Характерные особенности кожных покровов:

бледность кожи, а тем более с сероватым оттенком - признак тяжелых воспалительных процессов дыхательной системы (тяжелая пневмония, пиопневмоторакс, плеврит и т.п.)

цианоз - может быть локальным или генерализованным, что является показателем дефицита кислорода в крови (чем больше выражена дыхательная недостаточность, тем меньше кислорода поступает в кровь и ткани и тем сильнее выражен цианоз)

гиперемия одной щеки соответствующей стороне пораженного легкого. Часто этот симптом наблюдается при крупозной пневмонии;

наличие пены в углах рта, дрожание крыльев носа - характерные признаки пневмонии у новорожденного

Симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол» - признак тяжелого хронического заболевания в виде расширенных синюшного цвета конечных фаланг пальцев рук с уплощенными ногтями, похожими на часовые стекла. Развитие связано с выраженной гипоксемией (уменьшение количества кислорода в кровеносном русле), а затем - гипоксией (уменьшение количества кислорода в тканях) в наиболее периферических участках тела, где нарушается трофика и разрастается грубая соединительная ткань.

Форма грудной клетки

При заболеваниях легких, осложненных эмфиземой отмечается эмфизематозная форма грудной клетки. Эмфизема - это растяжение органа или ткани образовавшимися в тканях воздухом или газом, в основе, которой лежит увеличение объема легочной ткани. Данная форма грудной клетки характеризуется следующими признаками:

бочкообразный вид

более значительное увеличение межреберных промежутков

ребра отходят от грудины под прямым углом

Увеличение объема одной половины грудной клетки наблюдается при выпоте в плевральную полость значительного количества жидкости (экссудат или транссудат), а также при наличии воздуха (пневмоторакс). При этом на увеличенной половине отмечается сглаживание и выбухание межреберных промежутков, асимметричное расположение ключиц и лопаток и отставание движения пораженной половины грудной клетки при дыхании.

Уменьшение объема половины грудной клетки происходит в результате:

при спадении легкого или его доли в результате ателектаза

развития плевральных спаек или полного заращения плевральной щели после длительно не рассасывающегося экссудативного плеврита

после операции удаления части или целого легкого

при уменьшении легкого в результате разрастания соединительной ткани (пневмосклероз, абсцесс легкого, туберкулез)

При осмотре грудной клетки можно выявить аномалии грудины. Воронкообразная грудь представляет собой, как правило, врожденную аномалию развития грудной клетки и выражается в значительном западении нижней части грудины. Противоположной по структуре деформацией является резкое выбухание грудины - куриная грудь (килеобразная грудная клетка).

Рахитическая деформация грудной клетки сопровождается развернутостью нижних ее краев и образованием поперечной борозды, которая опоясывает тело ребенка от мечевидного отростка в горизонтальном направлении в обе стороны (гаррисонова борозда), появлением утолщений на месте перехода хрящевой части ребер в костную – симптом четок. Обычно реберные четки располагаются цепочкой сверху вниз несколько отступя от грудины. Типичным расположением четок является уровень V - VIII ребер.

При осмотре зева выясняются следующие признаки:

цвет слизистой оболочки (в норме - бледно-розовый, естественный; при воспалении отмечается гиперемия - незначительная, умеренная, значительная, алая, яркая)

нарушения размеров некоторых участков (например, увеличение небных миндалин - признак хронического тонзиллита)

патологические признаки (кровоизлияния, налеты, сыпь)

Изменение частоты дыхания

Заболевания дыхательной системы чаще характеризуются повышением частоты дыхания (ЧД) более чем на 10%, что называется тахипноэ. Кроме того, повышение температуры тела на каждый градус выше 37°С также приводит к увеличению ЧД на 10 дыхательных движений.

Например: у ребенка 5 лет при температуре 39° С частота дыханий в 1 минуту = 25+10×2 = 45.

Уменьшение ЧД на 10% и более – брадипноэ. Как правило, брадипноэ является признаком поражения дыхательного центра (гипоксия, заболевания нервной системы, уремия и др.).

Ритм дыхания. У новорожденных, особенно недоношенных гестационного возраста до 36 недель, дыхание часто аритмичное, ребенок дышит то чаще, то реже. Иногда у такого ребенка на протяжении нескольких секунд (до 8-10 сек.) дыхание может отсутствовать, что называется апноэ. Такие физиологическая аритмия и апноэ, причиной которых является незрелость дыхательного центра, характерны только для детей первых 3 месяцев жизни.

В дальнейшем в норме дыхание должно быть ритмичным, а аритмия является признаком патологического процесса.

Тип дыхания. Гармоничная и последовательная работа определенных дыхательных мышц обеспечивается регуляцией нервной системы. Однако, в зависимости от возраста и пола ребенка, существует 3 типа дыхания:

диафрагмальный - после рождения наиболее активное участие в акте дыхания принимает диафрагма; реберная мускулатура - очень незначительное

грудобрюшной (смешанный) появляется у ребенка в грудном возрасте. Однако сначала экскурсия грудной клетки значительно выражена в нижних отделах, слабо - в верхних. При переходе ребенка в вертикальное положение в акте дыхания будут принимать участие, как диафрагма, так и реберная мускулатура

грудной - такой тип дыхания у детей 3-7 лет отмечается хорошо развитыми мышцами плечевого пояса, функция которых при дыхании значительно преобладает над диафрагмальными мышцами. Тип дыхания зависит от пола с 8 до 14 лет: у мальчиков формируется брюшной, у девочек – грудной.

Нарушение типа дыхания указывает на поражение соответствующих мышц.

При тяжелых состояниях ребенка разной этиологии (в результате изменений в координации работы дыхательного центра) отмечаются такие виды значительных патологических дыхательных нарушений:

- дыхание Чейн-Стокса - в начале с каждым вдохом происходит постепенное увеличение его глубины и частоты до максимума, затем амплитуда и частота вдоха уменьшаются (всего 10-12 дыхательных движений) и наступает апноэ продолжительностью 20-30 секунд, иногда больше. После чего указанный цикл повторяется. При продолжительной паузе ребенок может терять сознание. Это самый неблагоприятный тип дыхания. Наиболее частая патогенетическая причина дыхания Чейн-Стокса - нарушение кровообращения головного мозга в месте дыхательного центра (менингит, кровоизлияние в головной мозг, тяжелая сердечная недостаточность, воспалительный процесс со значительной интоксикацией)

– дыхание Грокко-Фругони возникает в результате изменений в работе дыхательного центра. При таком виде дыхания верхняя часть грудной клетки находится в состоянии вдоха, а нижняя - в состоянии выдоха. Такое нарушение ритма дыхания часто предшествует началу дыхания Чейн-Стокса и бывает после его окончания;

- дыхание Куссмауля - представляет собой тахипноэ со значительным углублением дыхания, слышимое на расстоянии, напоминает дыхание «загнанного зверя». Частая причина - раздражение дыхательного центра при ацидозе, при сахарном диабете, на фоне воспалительных процессов кишечника со значительным токсикозом, при гипотрофии III степени.

- дыхание Биота - через несколько (2-5) дыхательных движений одинаковой амплитуды наступает пауза апноэ продолжительностью 5-30 секунд; при длительной паузе ребенок может терять сознание. Причина - значительное повреждение головного мозга, например, при менингите, а также при поражениях, расположенных рядом с дыхательным центром (кровоизлияние);

- хаотическое дыхание - не только аритмичное, но и разнообразное по глубине.

Семиотика нарушений, определяемая пальпаторно

При ощупывании грудной клетки можно обнаружить выбухание межреберных промежутков, отечность мягких тканей грудной клетки, что наблюдается при плевритах с большим скоплением жидкости, крупозной пневмонии. На больной стороне может наблюдаться утолщение кожной складки (синдром Александрова). Пальпаторно можно ощутить хрипы, особенно при поражении бронхов.

Голосовое дрожание:

усиление голосового дрожания может наблюдаться при пневмония, ателектазе, абсцессе или каверне больших размеров. В таких случаях дрожание проводится лучше через уплотненную инфильтрацией легочную ткань или оно усиливается в связи с резонансом в пустоте больших размеров. Кроме того, дрожание усиливается при гипотрофии и истощении.

ослабление голосового дрожания или отсутствие отмечается при гидро-, гемо-, пневмотораксе, экссудативном плеврите, эмфиземе легких, паратрофии и ожирении.

С помощью пальпации грудной клетки иногда можно определить шум трения плевры. Этот феномен легче выявляется при грубых фибринозных наложениях на плевральных листках.

При пальпации грудной клетки можно выявить и признаки подкожной эмфиземы в виде характерного похрустывания.

Семиотика нарушений резистентности грудной клетки:

резистентная (пониженная эластичность) грудная клетка наблюдается при эмфиземе, накоплении жидкости в грудной клетке в случаях экссудативного плеврита

повышенная эластичность наблюдается при нарушении обмена веществ с повышенным окостенением (рахит)

Семиотика нарушений, определяемых перкуторно:

При заболеваниях органов дыхательной системы над легкими могут определяться следующие изменения перкуторного звука: притупление (укорочение), тупость, коробочный (тимпанический) звук и так называемый шум «треснувшего горшка».

Притупление (укорочение) перкуторного звука возникает при неполноценном количестве или отсутствии воздуха в легочной ткани, накоплении жидкости в плевральной полости и устанавливается при следующих заболеваниях:

- инфильтрации и отеке легочной ткани

- ателектазе (спадение легких)

- экссудативном плеврите, гемо- и гидротораксе (накопление крови или жидкости в плевральной полости; если указанные процессы будут слева, то притупление перкуторно определится и на пространстве Траубе).

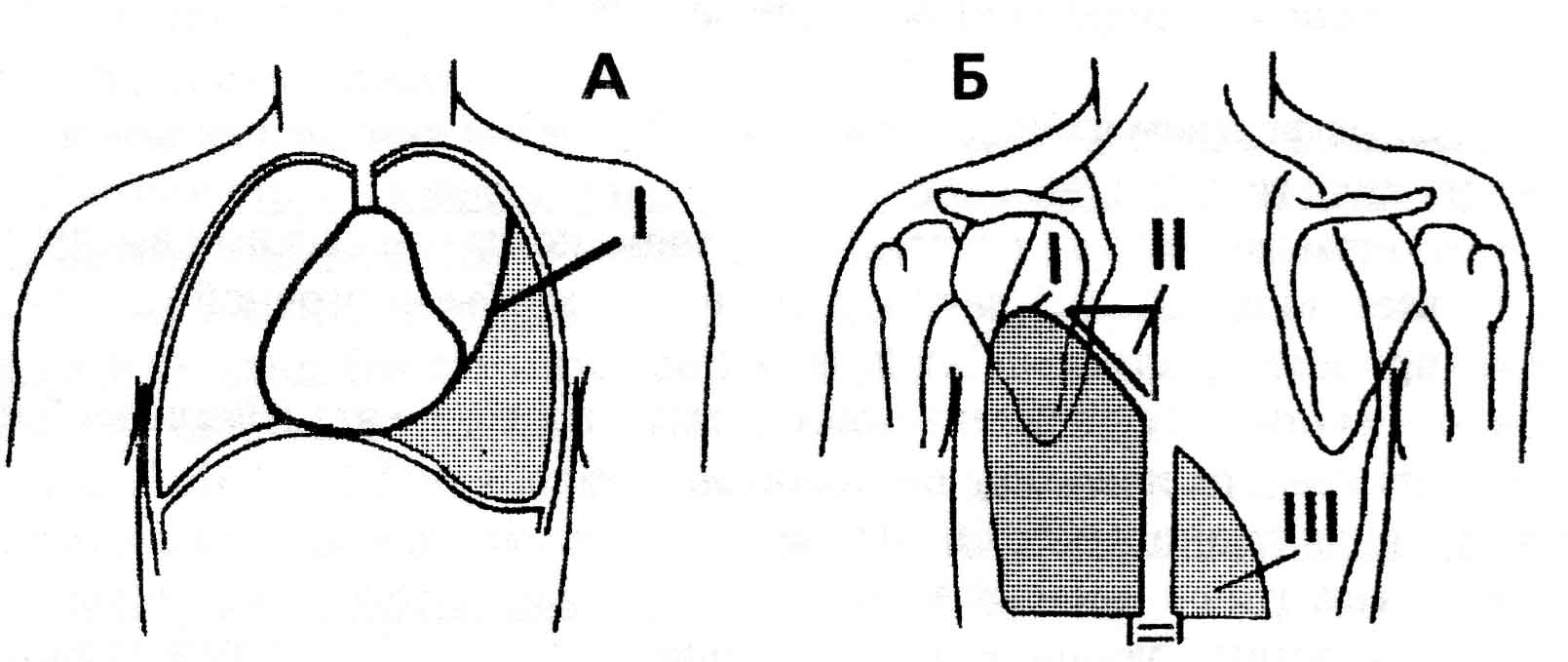

Демонстративным признаком экссудативного плеврита является так называемая линия Эллиса-Дамуазо-Соколова (рис. 1) - граница накопления жидкости в плевральной полости спереди и сзади. Эта линия соответствует склеиванию листков плевры над экссудатом (поэтому локализация такой линии не изменяется при изменении положения ребенка).

В районе треугольника Гарленда (рис.1), который соответствует легочной ткани, смешенной и сжатой экссудатом, перкуторно устанавливается ясный или несколько укороченный звук.

В районе треугольника Грокко-Раухфуса (рис.1), находящегося на здоровой стороне, определяется укороченный перкуторный звук. Этот треугольник образуется по-разному в зависимости от расположении экссудативного плеврита и соответствует смещенному плотному органу - при левостороннем плеврите, это смещенные на правую сторону сердце и вниз селезенка; при правостороннем плеврите - это смещенные на левую сторону сердце и вниз печень. Таким образом, вертикальная линия треугольника Грокко-Раухфуса проходит вдоль позвоночника, горизонтальная - это нижняя граница здорового легкого, косая линия - продолжение линии Эллиса-Соколова-Дамуазо на здоровую сторону грудной клетки;

- отеке легких (накопление крови в сосудах малого круга кровообращения и пропотевание, то есть прохождение, плазмы и форменных элементов в альвеолы);

- опухолях легких, средостения;

- бифуркационном лимфадените.

Рис. 1. Схематическое изображение перкуторных данных при левостороннем экссудативном плеврите:

I. Линия Эллиса-Дамуазо-Соколова

II. Треугольник Гарленда

III. Треугольник Грокко-Раухфуса

Тупой (бедренный) звук над легкими в педиатрии встречается очень редко. Он определяется при очень интенсивно выраженных поражениях таких как: большая инфильтрация при пневмонии, значительное количество жидкости в плевральной полости, объемная опухоль.

Таким образом, усиление перкуторного и появление тупого звука указывают на распространенность патологического процесса.

При перкуссии легких, особенно у детей раннего возраста, нужно помнить, что может определяться притупление звука, не зависящее от изменений в легочной ткани. Во-первых, стойкое укорочение звука справа под углом лопатки может быть обусловлено метеоризмом и связанным с этим поднятим печени (при перкуссии в положении стоя печень опускается). Во-вторых, изменение звука может быть при увеличении трахеобронхиальных узлов корня легких и вилочковой железы.

Коробочный (тимпанический) звук определяется при потере легкими эластичности и повышении их воздушности. Такие изменения могут быть при:

обструктивном бронхите, бронхиальной астме, пневмотораксе, эмфиземе

абсцессе, каверне (образование полости в легочной ткани)

при крике у детей раннего возраста в связи с расширением легких и растяжением их на вдохе воздухом

Шум «треснувшего горшка» - очень редкий перкуторный феномен бывает при открытом пневмотораксе, когда имеется соединение между бронхом и плевральной полостью.

Изменения границ долей легких и подвижности легочного края

Определение этих показателей имеет диагностическое значение при заболеваниях легких и плевры.

Нижняя граница смешается вниз:

когда над легкими определяется коробочный звук и увеличивается объем легочной ткани (эмфизема, бронхиальная астма в приступном периоде)

при низком стоянии диафрагмы (паралич диафрагмального нерва)

вниз опустится граница при пневмотораксе (ложное смещение), т.к. это будет граница плевральной полости, а не легочной ткани. При перкуссии тимпанический звук объясняется распространением воздуха в нижний плевральный синус, что создает впечатление расширения легкого, однако само легкое оттесняется вверх скопившимся в плевральной полости воздухом.

Нижняя граница смещается вверх при:

экссудативном плеврите

патологии брюшной полости, способствующей высокому стоянию диафрагмы (асцит, метеоризм, ожирение, опухоли брюшной полости, гепато и сплемомегалия)

уменьшении массы легких в результате деструкции

Патологические перкуторные симптомы при увеличении внутригрудных лимфатических узлов

Симптом Кораньи. Проводится непосредственная перкуссия по остистым отросткам, начиная с 7-8 грудных позвонков снизу вверх. В норме притупление перкуторного звука определяется на втором грудном позвонке у детей раннего возраста и на четвертом грудном позвонке у старших детей. В этом случае симптом Кораньи считается отрицательным. При наличии притупления ниже указанных позвонков симптом Кораньи считается положительным и указывает на увеличение бифуркационных и бронхопульмональных лимфатических узлов.

Симптом Аркавина: проводится перкуссия по передним подмышечным линиям снизу вверх по направлению к подмышечным впадинам. В норме укорочения не наблюдается (симптом отрицательный). В случае увеличения лимфоузлов корня легкого отмечается укорочение перкуторного звука и симптом считается положительным (следует помнить, что если палец плессиметр будет наложен на край грудной мышцы, то получим притупление перкуторного звука, что может быть ошибочно расценено как положительный симптом Аркавина).

Симптом чаши Философова: проводится громкая перкуссия в первом и втором межреберьях обеих сторон по направлению к грудине (палец-плессиметр располагается параллельно грудине). В норме укорочение перкуторного звука отмечается на грудине - симптом отрицательный. В случае наличия притупления отступя от грудины – симптом положительный. Это симптом выявляется при увеличении лимфатических узлов расположенных в переднем средостении.

Семиотика нарушений, определяемая аускультативно

При заболеваниях дыхательной системы аускультативно определяются следующие нарушения:

1) патологический характер дыхания - жесткое, бронхиальное, амфорическое, саккандированное

2) звучность дыхания – ослабленное, усиленное

3) дополнительные патологические шумы - хрипы, крепитация, шум трения плевры

Жесткое - это дыхание, при котором дыхательные шумы резко выражены, при нем хорошо выслушиваются, как вдох, так и выдох. В основе жесткого дыхания лежит сужение просвета мелких бронхов. Возникает оно при бронхите, бронхопневмонии.

Бронхиальное дыхание характеризуется тем, что выдох слышен сильнее и продолжительнее, чем вдох. Оно обозначается еще как ларинготрехеальное дыхание. Его можно слышать и у здорового ребенка над гортанью. Патологическое бронхиальное дыхание появляется при всех процессах в легких, сопровождающихся уплотнением легочной ткани. Уплотненная легочная ткань способствует лучшему проведению дыхательных шумов из крупных бронхов. Патологическое бронхиальное дыхание связано с инфильтрацией легочной ткани и выслушивается при пневмониях, туберкулезе со значительной инфильтрацией, ателектазе легкого.

Бронхиальное дыхание прослушивается при бронхоаденитах в области рукоятки грудины, в промежутке между 7 шейным и 4-5 грудными позвонками (симптом Д Эспина).

Амфорическое дыхание. В редких случаях (бронхоэктазы, каверны) в легких могут быть крупных размеров полости, связанные с бронхами. Резонанс поступающего в них воздуха создает еще более громкий звук, похожий на тот, который можно услышать, подув в амфору.

Саккандированное дыхание. В основе этого патологического дыхания лежит неравномерное сокращение диафрагмы. Проявляется оно прерывистым вдохом. В норме такое дыхание может быть при охлаждении ребенка и его дрожании, а также при плаче.

Причиной ослабленного дыхания могут быть, как заболевания дыхательной системы, так и рядом расположенных органов. В основе его лежит:

1) Нарушение поступления в альвеолы необходимого количества воздуха - через верхние дыхательные пути или непосредственно в альвеолы (значительный спазм дыхательных путей - обструктивный синдром, накопление большого количества слизи и отек бронхов, инородное тело в бронхах, опухоль)

2) Сдавление легочной ткани, препятствующее расправлению альвеол (экссудативный плеврит, гемо-, пневмоторакс)

3) Высокое расположение диафрагмы и сдавление легочной ткани при метеоризме и асците

4) Недостаточность экскурсии легких (ателектаз, эмфизема, опухоль больших размеров)

5) Недостаточность дыхательных движений, главным образом при болевом синдроме (миозит, межреберная невралгия, сухой плеврит)

6) Ожирение, резкое физическое ослабление, дистрофия

Патологическое усиление везикулярного дыхания может прослушиваться над здоровыми участками легких, расположенными вблизи инфильтрированных участков воспаленной легочной ткани, - это компенсаторное усиление дыхания. Иногда такое усиленное дыхание прослушивается над целым легким, если противоположное легкое значительно поражено воспалительным процессом. Усиленное везикулярное дыхание обнаруживается у больных диабетической комой, заболеваниями, сопровождающимися высокой лихорадкой.

Хрипы - это дополнительные патологические звуки, выслушиваемые над легкими во время вдоха и выдоха и обусловленные накоплением в дыхательных путях жидкости, секрета, слизи, крови, гноя. Хрипы бывают влажные и сухие.

Влажные хрипы образуются при наличии жидкости в бронхах и лопании ее пузырьков под влиянием движущегося по дыхательным путям воздуха. Различают мелко-, средне- и крупнопузырчатые хрипы.

Влажные мелкопузырчатые хрипы возникают в мелких бронхах и бронхиолах. Мелкопузырчатые хрипы больше выражены во время вдоха, меньше - выдоха. После кашля количество мелкопузырчатых влажных хрипов может уменьшиться (если жидкость поднялась в бронхи больших размеров) или увеличиться (часть содержимого альвеол передвинулась в мелкие бронхи).

Влажные среднепузырчатые хрипы возникают в бронхах среднего калибра и выслушиваются во время вдоха и выдоха. При продуктивном кашле жидкость часто передвигается вверх, что может способствовать уменьшению среднепузырчатых влажных хрипов и появлению крупнопузырчатых.

Влажные крупнопузырчатые хрипы возникают в крупных бронхах, трахее. При аускультации они единичные, часто исчезают после продуктивного кашля.

При аускультации необходимо оценить звучность хрипов, так как они бывают звучные и незвучные.

Звучные, с высоким тоном, иногда с металлическим оттенком, хрипы определяются:

если рядом с бронхом расположена уплотненная легочная ткань, пораженная выраженной инфильтрацией при тяжелом воспалительном процессе (пневмония). Это приобретает большое диагностическое значение у детей неонатального периода, особенно недоношенных, когда крепитация возникает редко, и предшествующий диагноз пневмонии ставится главным образом на основании выраженной звучности влажных хрипов

в полостях с гладкими стенками (каверна, бронхоэктазы больших размеров)

Хрипы без приведенных признаков (высокий тон, металлический оттенок звука) называются незвучными.

Сухие хрипы возникают при накоплении в дыхательных путях густой, вязкой мокроты, свисающей со слизистой оболочки бронхов в виде пленок или нитей, протягивающихся между стенками. Движение воздуха приводит к их дрожанию. Аускультативно это определяется как сухие хрипы. Их возникновению способствует также неравномерная отечность слизистой оболочки бронхов, вдоль которой воздух проходит с завихрениями.

Сухие хрипы бывают:

1) сухие гудящие, которые образуются в крупных бронхах. Выслушиваются во время вдоха и меньше во время выдоха. После кашля они могут на некоторое время исчезнуть или уменьшиться в количестве. Выслушиваются при бронхите, пневмонии, бронхиальной астме;

2) сухие жужжащие возникают в средних бронхах в фазе вдоха и выдоха. Так как таких бронхов много, то жужжащих хрипов по количеству тоже много. Обычно они выслушиваются над всей поверхностью легких. Иногда после кашля количество их может уменьшиться. Этиология аналогичная гудящим хрипам;

3) сухие свистящие возникают в мелких бронхах и бронхиолах. Их звучание похоже на писк комара, свист. Выслушиваются во время вдоха и выдоха. Наличие свистящих хрипов является одним из признаков спазма узких дыхательных путей (обструктивный бронхит и бронхиальная астма).

При заболеваниях легочной ткани возникает еще один вид патологического звука - крепитапия. Крепитация образуется при накоплении экссудата или транссудата в альвеолах. При выдохе, когда объем альвеолы, уменьшается, стенки ее благодаря жидкости соединяются. А в конце вдоха или, как часто говорят, на высоте его, когда воздух доходит до альвеолы, она расширяется, и разлипание ее соединенных стенок выслушивается в виде крепитации. Крепитация часто выслушивается при пневмониях, отек легких, альвеолитах.

Для отличия крепитации от мелкопузырчатых хрипов используются следующие дифференциально-диагностические критерии:

крепитация прослушивается на вдохе, лучше всего в конце его, в то время как мелкопузырчатые хрипы слышны в обе фазы дыхания

после покашливания крепитация прослушивается без каких либо изменений, а мелкопузырчатые хрипы изменяются по звучности, тембру и калибру

крепитация отличается однообразностью, в то время как мелкопузырчатые хрипы сочетаются, как правило, со среднепузырчатыми хрипами.

Шум трения плевры - это звуки, выслушиваемые аускультативно над пораженной плеврой (сухой плеврит, начальная и конечная стадии экссудативного плеврита, туберкулез). При указанных заболеваниях возникают отек и фибринозное наслоение на листках, а при дегидратации они становятся сухими и шероховатыми. Трение таких поверхностей плевры друг о друга при дыхании определяется объективно, как шум трения плевры. По звуку шум напоминает шелест листов бумаги при трении. Шум трения плевры при аускультации похож на крепитацию. Для их дифференциации существует несколько признаков и дополнительных методов (таб.3).

Таблица 3.

Дифференциальный диагноз крепитации и шума трения плевры

Дифференциальный признак |

Крепитация |

Шум трения плевры |

Время выслушивания |

Только в конце вдоха |

Во время вдоха и выдоха |

Наиболее частое место выслушивания |

На любой поверхности грудной клетки |

Средняя подмышечная линия, в нижнем отделе грудной клетки |

Имитация дыхания |

Крепитации нет |

Выслушивается |

Изменение шума при более плотном надавливании фонендоскопом |

Нет |

Усиливается |

Изменение при наклоне в здоровую сторону |

Нет |

Усиливается |

Ощущение звуков при пальпации грудной клетки |

Нет |

Может быть |

Боль при глубокой пальпации в месте аускультации |

Нет |

Часто бывает |

Усиленная бронхофония (слова будут четко слышны на пораженном участке) является признаком уплотнения легочной ткани, а так же признаком наличия в ней полостей - резонаторное распространение звука (туберкулез, пневмония, абсцесс, каверна, бронхоэктатическая болезнь и открытый пневмоторакс).

Ослабленная бронхофония (звук почти или вообще не выслушивается) может быть у здоровых детей, занимающихся спортом (хорошо развиты мышцы), при повышенной упитанности. В патологических случаях бронхофония будет ослаблена при накоплении жидкости или большого количества воздуха в плевральной полости, а так же при эмфиземе, когда значительное количество легочной ткани заполнено воздухом.

Дополнительные методы обследования

Для выявления того или иного синдрома поражения дыхательной системы необходимо проведение дополнительных функциональный и\или инструментальных методов обследования.

В последние десятилетия внедрены новые методы визуализации, знание которых необходимы для определения показаний к их проведению.

Рентгенологические методы

Рентгеноскопия дает большую лучевую нагрузку, поэтому она используется только по строгим показаниям:

выявление подвижности средостения при дыхании (инородное тело);

оценка движения куполов диафрагмы (парез, грыжа диафрагмы);

оценка изменений воздушности легкого при дыхании у детей первых лет жизни (сверхпрозрачное легкое);

определение оптимальной проекции снимка при неясной тени.

Рентгенография - основной метод визуального исследования, а снимок в прямой проекции на вдохе является наиболее информативным. Жесткость снимка должна быть достаточной для выявления изменений за тенью сердца (должны быть видимы межпозвоночные промежутки за тенью сердца). Снимки в боковой проекции проводят по показаниям, при неясности локализации тени (например: прикорневое затемнение или поражение 6-го сегмента). Изменения, выявляемые при рентгенографии:

Усиление прозрачности легочных полей возникает при эмфизематозном вздутии, что характерно для бронхиальной астмы;

При пневмотораксе область занятая газовым пузырем, определяется по яркому просветлению легочного поля и отсутствию легочного рисунка, на этом фоне определяется поджатое легкое, которое вместе с органами средостения смещается в здоровую сторону за счет положительного внутригрудного давления;

Четкое хорошо очерченное, округлой формы просветление указывает на каверну или опорожнившийся абсцесс. Для абсцесса характерно также наличие горизонтального уровня жидкости;

Снижение прозрачности легких в виде сплошного равномерного затемнения отмечается при крупозной пневмонии, доли (долевая пневмония) или отдельных сегментов (сегментарная пневмония);

При очаговой пневмонии участки затемнения не резки, расплывчаты, имеют небольшие размеры;

Отек легких рентгенологически выявляется равномерным затемнением легочных полей и усилением легочного рисунка. Корни легких резко очерчены, иногда пульсируют.

Томография - метод послойной рентгенографии, который позволяет увидеть мелкие или сливающиеся между собой детали поражения легких и лимфоузлов. Она сопряжена со значительным облучением и уступает по разрешающей способности компьютерной томографии.

Компьютерная томография органов грудной клетки (используются, в основном, поперечные срезы) дает богатую информацию, во многом заменяя такие инвазивные методы, как медиастиноскопия и бронхография.

Ядерно-магнитно-резонансная томография позволяет получать послойные изображения, на которых особенно хорошо видны кровеносные сосуды.

Бронхография - контрастирование бронхов, позволяющее увидеть их внутренние контуры, а также топографию, т.е. состояние окружающей паренхимы. Бронхография не является первичным диагностическим исследованием, прежде чем ставить вопрос о ее проведении, необходимо установить диагноз хронического заболевания по клиническим и рентгенологическим данным.

Целями бронхографии являются:

оценка характера изменений бронхов у больных с диагностированным хроническим бронхолегочным процессом;

оценка распространенности поражения бронхов и возможности хирургического лечения;

уточнение формы и локализации врожденного порока бронхов.

Бронхоскопия - метод визуальной оценки внутренней поверхности трахеи и бронхов с помощью бронхоскопа.

Показания для бронхоскопии:

стенозы трахеи и бронхов со стойким нарушением их проходимости;

аспирация инородного тела или подозрение на нее;

подозрение на хроническую аспирацию пищи (лаваж с определением наличия жира в альвеолярных макрофагах);

необходимость визуальной оценки характера эндобронхиальных изменений при хронических заболеваниях бронхов и легких;

проведение бронхоальвеолярного лаважа, биопсии слизистой оболочки бронха или трансбронхиальной биопсии легкого.

Противопоказаниями к проведению бронхоскопии являются:

острые инфекционные заболевания;

декомпенсированные пороки сердца;

уремия, кома, шок.

Наряду с указанными диагностическими возможностями бронхоскопия позволяет восстановить проходимость дыхательных путей (удаление инородного тела), остановить кровотечение, дренировать абсцессы, эндобронхиально вводить антибиотики и другие лекарственные средства. Поскольку бронхоскопия - процедура инвазивная и не может быть самостоятельным методом лечения хронических заболеваний легких, частое ее проведение нецелесообразно.

Торакоскопия - осмотр полости плевры через торакоскоп. Используется редко, в основном во фтизиатрической и онкологической практике.

Биопсия легкого проводится для расшифровки природы диффузных, в основном, интерстициальных процессов, когда другие методы (в том числе биопсия слизистой бронха, щеточная биопсия или катетер-биопсию по Фриделю) не дали четкого ответа. Открытая биопсия выполняется как клиновидная резекция доли она более информативна.

Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) - промывание периферических отделов бронхов большим объемом жидкости, дающее важную информацию о состоянии легких. Жидкость БАЛ подвергается цитологическим, микробиологическим, биохимическим и иммунологическим исследованиям.

Как лечебная процедура БАЛ используется при муковисцидозе, распространенных пороках развития бронхов, альвеолярном протеинозе. Применение БАЛ с целью диагностики является целесообразным при:

альвеолитах

саркоидозе

эозинофильных инфильтратах в легких

инфекционных процессах в легких, для определения степени активности и типа воспаления в бронхиальном дереве и микробиологической диагностики.

Пневмосцинтиграфия. Исследование состоит во введении радионуклидов (альбумин, меченный технецием) в вену, что позволяет оценить капиллярный кровоток малого круга кровообращения. Метод технически прост, не дает осложнений, лучевая нагрузка незначительна, поэтому его следует использовать при подозрении на хронический процесс в легком до проведения инвазивных процедур (бронхоскопия и бронхография). При необратимых органических изменениях всегда констатируется нарушения капиллярного кровотока.

Ультразвуковая диагностика. Этот метод имеет ограниченное применение, поскольку воздух отражает ультразвук, препятствуя выявлению внутрилегочных образований. Этот метод может использоваться для:

скрининг-диагностики пневмонии;

выявления изменений в плевральной полости;

определения оптимального места пункции полости плевры;

наблюдения за обратной динамикой плеврита.

Исследование функций системы дыхания

Функция внешнего дыхания определяется эффективной легочной вентиляцией и предусматривает беспрепятственное прохождение воздуха по бронхиальному дереву до респираторного отдела легких и наличие достаточного количества альвеол, способных адекватно увеличивать свой объем при дыхании. Для оценки параметров легочной вентиляции применяется спирография.

Спирография - метод графической регистрации изменения легочных объемов при выполнении различных дыхательных маневров.

С помощью спирографа определяют:

1. Легочные объемы и емкости;

2. Показатели бронхиальной проходимости;

3. Некоторые показатели легочной вентиляции;

4. Потребление организмом кислорода.

Суть работы спирографа – заключается в том, что ребенок необходимое время, в зависимости от пробы, дышит в пределах замкнутой системы и полученный результат – спирограмма – регистрируется на специальной ленте.

Правила спирографии: утром, натощак, в спокойном состоянии.

Для оценки состояния внешнего дыхания определяются многие показатели, основными из которых являются: частота дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд) и выдоха (РОвыд).

Методика и оценка показателей спирограммы.

В начале в течение 3-5 мин. проводится запись спокойного дыхания (скорость движения ленты – 50-60 мм/мин). Анализируются следующие показатели

ЧД – число дыхательных движений в 1 минуту. В норме показатель зависит от возраста ребенка.

ДО – это объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при нормальном дыхании. Показатель характеризуется возрастной зависимостью (чем моложе ребенок, тем меньше ДО), а также он связан с полом и ростом ребенка. Для оценки результатов обследования существуют специальные таблицы нормативных данных, с которыми сравниваются результаты расчета.

МОД – количество воздуха, выдыхаемого и вдыхаемого ребенком за 1 минуту. МОД=ДО×ЧД (допустимые отклонения от средних нормативных цифр в сторону уменьшения и увеличения – 20%).

После записи спокойного дыхания на протяжении 3-5 минут регистрируется ЖЕЛ. Ребенок (старше 5 лет) должен сделать максимальный выдох после максимально глубокого вдоха. ЖЕЛ – это максимальный объем воздуха, который может выдохнуть ребенок после максимального вдоха. В течение 3-5 минут проба повторяется 2-3 раза. Во внимание берется максимальный показатель, который необходимо сравнить с нормативными цифрами (допустимые колебания – 20%).

РОвд - это разница между объемом воздуха, который ребенок может максимально вдохнуть после обычного выдоха, и дыхательным объемом (показатель указывает на запасной объем легочной ткани, который при нормальном дыхании в нем участия не принимает).

РОвыд - это разница между объемом воздуха, который ребенок может максимально выдохнуть после обычного вдоха, и дыхательным объемом (показатель указывает на запасной объем легочной ткани, из которого при нормальном дыхании воздух не выходит).

Объективным методом оценки проходимости дыхательных путей является проба Тиффно. Особенно необходимым является такое обследование больным с обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой, в патогенезе которых имеет место спазм мелких бронхов и бронхиол, что сопровождается гиповентиляцией.

Проба Тиффно – это определение объема воздуха, который выдыхает ребенок за единицу времени при максимальном выдохе после максимального вдоха. На полученной спирограмме ЖЕЛ принимается за 100%, после чего проводится подсчет коэффициента Тиффно: показатель проходимости бронхов, представляющий собой отношение (в %) объема воздуха, выдыхаемого за первую секунду форсированного выдоха, к ЖЕЛ.

Нормативные данные:

за 0,25 сек – 30-35%, за 2 сек – 87-100%,

за 0,5 сек – 70-75%, за 3 сек – 93-100%.

за 1 сек – 75-100%,

При обструктивном синдроме данные пробы Тиффно уменьшаются.

Например: в норме за 1 сек. должен быть сделан полный выдох, или не менее 75%; у больного бронхиальной астмой за это время будет выделено лишь 40-50% от ЖЕЛ. Чем тяжелее патологический процесс, тем меньше цифра.

Рис.2 Портативный спирометр MicroLab (MicroMedical, Великобритания)

Наряду с определением статических объемов (ЖЕЛ, ее компоненты) спирографический метод позволяет получить информацию об изменениях объема легких во времени. На основании спирометрии выделяют два основных типа вентиляционной недостаточности:

Обструктивная недостаточность связана с нарушением прохождения воздуха по бронхиальному дереву (повышение аэродинамическою сопротивления в бронхах вследствие их спазма, утолщения слизистой бронхов, сужения их просвета слизью или инородным телом, деформации, экспираторного коллапса мелких бронхов и др.)

Рестриктивная недостаточность связана либо с уменьшением площади газообмена, либо со снижением растяжимости легочной ткани (чаше всего эти две причины взаимосвязаны). Она наблюдается как при заболеваниях органов дыхания (инфильтрация, ателектаз, фиброз), так и при внелегочных нарушениях ограничивающих экскурсию легкого и диафрагмы (деформации грудной клетки, болевой синдром, слабость дыхательной мускулатуры)

3)Комбинированная недостаточность является сочетанием обструктивных и рестриктивных нарушений, часто с преобладанием того или другого компонента.

Пикфлоуметрия. Пиковая скорость выдоха (ПСВ) – это максимальный объем воздуха, который пациент способен выдохнуть за единицу времени после максимально возможного вдоха (л/мин, также оценивается в % от должной ПСВ).

Рис. 3 Пикфлоуметр MicroPeak (MicroMedical, Великобритания)

Пиковая скорость выдоха относится к скоростным показателям и она отражает насколько дыхательные пути проходимы. Показатели ПСВ в течение суток отличаются вариабельностью даже у здоровых детей. Разброс этих показателей в норме не превышает 8-10%. Утренние показатели обычно ниже, чем вечерние, отражая вагусные влияния во время сна. Степень этой вариабельности в настоящее время принято измерять путем двукратной (утром и вечером) регистрации пиковой скорости выдоха (ПСВ) с помощью индивидуальных пикфлоуметров. Величина разброса показаний прибора тем выше, чем в большей мере выражена обструкция, она используется для контроля состояния больного (в основном бронхиальной астмой) и служит ориентиром при назначении и коррекции проводимой терапии. Признаком бронхиальной гиперреактивности (БГР) является снижение утреннего значения ПСВ относительно вечернего более чем на 20%. Такое снижение называется «утренним провалом». Мониторирование ПСВ проводят в течение недели. Появление хотя бы одного «провала» в неделю указывает на гиперреактивность бронхов. Это диктует необходимость корригировать лечение больного.

Провокационные пробы

Провокационные пробы проводят для изучения БГР дыхательных путей. Для выявления БГР исследуют реакцию дыхательных путей на воздействие метахолина, гистамина или физической нагрузки. Признак БГР – снижение функции легких после ингаляции гистамина или метахолина в таких концентрациях, которые в норме не вызывают изменений бронхиальной проходимости (<8 мг/мл для гистамина), или после стандартизованной физической нагрузки. БГР– характерное функциональное нарушение при бронхиальной астме. При БГР воздействие стимула, безопасного для здорового человека (например, низких концентраций гистамина или др. бронхоконстрикторов), вызывает у больного БА бронхоспазм и появление симптомов. БГР отражает активность воспаления в дыхательных путях и может уменьшаться под действием лечения (рис.4).

Рис.4 Реакция на гистамин в норме и при БГР

Капнография – метод измерения концентрации СО2 в выдыхаемом воздухе используется для оценки состояния газообмена и равномерности распределения вентиляции в легких, а также степени обструкции, которая ухудшает распределение вентиляции и изменяет форму капнограммы. Метод не требует сотрудничества больного и поэтому может применяться для исследования детей раннего возраста и тяжелых больных.

Для исследования диффузионной способности легких в настоящее время используют определение трансфер-фактора (ТФ) по СО2 (т.е. по скорость переноса СО2 через альвеоло-капиллярную мембрану за 1 мин. при градиенте давления этого газа 1 мм рт. ст.). Показанием к исследованию диффузионной способности является подозрение на диффузное заболевание легких - одна их форм альвеолита, фиброз, гемосидероз, коллагеноз. Для этих болезней характерно снижение ТФ вследствие уменьшения площади газообмена и нарушения диффузионных свойств альвеоло-капиллярной мембраны. В отличие от экзогенного аллергического альвеолита, при бронхиальной астме ТФ нормальный или даже повышенный. У больных с двусторонней хронической пневмонией может наблюдаться умеренное снижение ТФ только при измерении его методом УС вследствие уменьшения эффективной площади газообмена, так и вследствие неравномерности вентиляционно-перфузионных отношений.

Исследование мокроты. Мазки из зева содержат, в основном, клетки плоского эпителия и отражают микрофлору верхних дыхательных путей. Получение мокроты возможно лишь у старших детей, так как дети раннего возраста мокроту заглатывают. Однако для микробиологического исследования, возможно, получить трахеальное содержимое при кашле (после надавливания на корень языка тампоном или путем аспирации через стерильный катетер).

При исследовании мокроты определяются следующие данные:

Количество в сутки

Общий вид (серозный, гнойный, кровянистый)

Микроскопическое исследование заключается в определении форменных элементов, эпителиальных клеток и слизи, имеющих диагностическое значение:

эластические волокна – при распаде легочной ткани (туберкулез, абсцесс)

кристаллы Шарко–Лейдена в виде бесцветных, остроконечных, блестящих ромбов, состоящих из белковых продуктов, освобождающихся при распаде эозинофилов (бронхиальная астма)

спирали Куршмана – слизистые спиралевидные образования (бронхиальная астма)

крупные с большими ядрами, в виде зернистых шаров (опухолевые клетки);

эхинококк легких диагностируется по наличию в мокроте его элементов в виде пузырей и крючьев

4. Бактериологическое исследование ( наличие возбудителей - пневмококки, стафилококки, возбудители туберкулеза и др.)

Пункция плевральной полости позволяет выявить при патологических состояниях экссудат или транссудат.