- •Основные понятия и определения.

- •3. Составные элементы грунтов

- •4.Твердые минеральные частицы. Гранулометрический состав грунтов.

- •5. Вода в грунтах, её виды и свойства.

- •6. Газообразная фаза в грунтах.

- •7. Структура и текстура грунтов.

- •8. Структурные связи в грунтах.

- •9. Основные физические характеристики грунтов. Методы их определения.

- •10. Производные характеристики грунтов.

- •11. Пластичность пылевато-глинистых грунтов.

- •12. Оптимальная влажность грунтов.

- •13.Основные закономерности механики грунтов.

- •14.Сжимаемость грунтов. Компрессионная зависимость. Закон уплотнения.

- •15.Структурная прочность грунта.

- •16.Методы определения модуля деформации грунта.

- •17. Закон ламинарной фильтрации для различных грунтов.

- •18. Эффективные и нейтральные давления.

- •19. Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона.

- •20. Испытания грунтов в приборах трехосного сжатия.

- •21. Определение напряжения в грунте от действия вертикальной сосредоточенной силы.

- •22. Действие нескольких сосредоточенных сил.

- •23.Действие любой распределенной нагрузки.

- •24.Метод угловых точек.

- •25. Определение напряжений в массиве грунта при плоской задаче.

- •27. Напряжения от собственного веса грунта.

- •29. Критические нагрузки на грунт основания

- •30.Предельная нагрузка на грунт

- •30.Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения

- •32. Понятие об активном давлении и пассивном отпоре грунта и о поверхностях скольжения

- •2. Учет равномерно распределенной нагрузки, приложенной к поверхности грунта.

- •3. Определение давления связного грунта (φ≠ 0 и с ≠0) на вертикальную абсолютно гладкую подпорную стенку при горизонтальной засыпке.

- •33 Уравнения предельного равновесия:

- •42. Метод эквивалентного слоя.

- •43. Метод линейно деформированного слоя конечной толщины.

- •45. Новые типы фундаментов

- •46. Область применения свайных фундаментов. Классификация свай и свайных фундаментов.

- •47. Определение несущей способности свай по теоретическим формулам.

- •49. Испытание свай статической нагрузкой

- •50. Другие методы определения несущей способности сваи

- •51. Особенности проектирования свайных фундаментов. Назначение размеров ростверка

- •52. Определение фактического давления на сваю

- •61. Устойчивость грунтов в откосах

- •63 . Фундаменты из тонкостенных оболочек,буровых опор:

- •64. Особенности погружения опускных колодцев в грунт

- •71. Набухающие грунты. Ленточные глины

- •69. Торфы и заторфованные грунты. Особенности строительства зданий

- •72. Особенности строительства на подрабатываемых территориях

64. Особенности погружения опускных колодцев в грунт

При устройстве фундаментов методом опускного колодца (рис. 13.12) на поверхности грунта возводят пустотелую нижнюю часть фундамента в виде колодца. Через вертикальную полость в колодце с помощью землеройных механизмов из-под него извлекают грунт. Под действием силы тяжести колодец погружается в грунт.

Рис. 13.12. Последовательность устройства фундамента

По мере опускания колодца егонаращивают. После погружения на проектную глубину нижнюю часть колодца заполняют бетонной смесью(в).

В настоящее время опускные колодцы применяют (иногда с автоматической разработкой грунта) для устройства фундаментов под тяжелые сооружения'' (мосты, башни и др.) и для возведения подземных сооружений. При строительстве канализационных насосных станций иногда

опускают колодцы диаметром более 70 м на глубину 70 м и более.

Использование метода опускного колодца для возведения подземных сооружений весьма целесообразно: не требуется крепление стенок котлована, объем земляных работ сводится к минимуму, а расход материала на изготовление самого колодца определяется из условия восприятия давления грунта вертикальными стенками цилиндрической оболочки.

Конструкции колодцев

Колодцы во многих случаях проектируют цилиндрической формы.

Для уменьшения трения поверхности стенок колодца о грунт при его погружении с их внешней стороны делают уступ (рис. 13,13) и образующийся зазор заполняют раствором тиксотропной бентонитовой глины. Давление раствора глины поддерживает вертикальные стенки грунта.

Для облегчения погружения колодца нижнюю часть его оборудуют специальным ножом из стали

В ряде случаев опускные колодцы устраивают сборной конструкции с вертикальным или горизонтальным членением напанели или кольца. Сборные элементы замоноличиваются.

Нагрузки, действующие на колодцы

Конструкции опускного колодца рассчитывают на усилия, возникающие в них как при погружении, так и при эксплуатации колодца. Во время погружения колодца на него действуют следующие основные нагрузки: давление грунта на стенки колодца ра, реактивное давление грунта на его нож Ekn и собственный вес колодца Q

При однородном грунте вокруг круглого колодца в каждой горизонтальной плоскости или при наличии в зазоре между его стенками и грунтом раствора тиксотропной глины боковая на-ружная поверхность колодца испытывает всестороннее равномерное давление. В таком случае в вертикальных сечениях колодца возникают напряжения сжатия, величина которых у внутренней боковой поверхности находится исходя из формулы Ляме по выражению

apr = 2R2pa/(R2-r*), (13.6)

где R и r — наружный и внутренний радиусы опускного колодца; ра — давление грунта или раствора тиксотропной глины на данной глубине с учетом коэффициента надежности по нагрузке.

При негоризонтальном залегании слоев грунта, в случае на- вала колодца одной стороной на грунт в момент его опускания с перекосом, при несимметричной пригрузке его насыпью (или разгрузке выемкой) или же при одностороннем воздействии сейсмической нагрузки давление грунта на боковую наружную поверхность колодца будет неравномерным, что и учитывают при расчете.

Для погружения колодцев можно использовать дополнительную нагрузку, создаваемую с помощью вертикальных анкеров, заделываемых в грунт намного ниже проектного положения колодца. Дополнительная нагрузка позволяет принимать меньшую массу колодца и гарантировать его погружение в заданном направлении.

Особенности устройства

фундаментов с помощью кессона

Сущность устройства фундаментов с помощью кессона заключается в отжатии подземных вод от места разработки грунта сжатым воздухом. Для этого на месте устройства фундамента делают кессон—большой ящик, перевернутый вверх дном (рис. 13.15). Кессон образует рабочую камеру, в которую могут опускаться рабочие и инженерный персонал. В рабочей камере по мере погружения ее в грунт повышают давление воздуха. Это давление уравновешивает давление подземных вод на данной глубине.

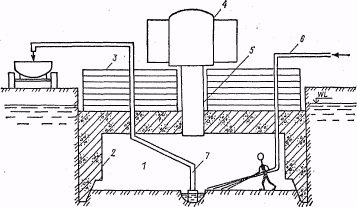

Рис. 13.15. Схематичный разрез по кессону

/ — рабочая камера; 2 — кессон; 3 — надкессонная кладка; 4 — шлюзовый аппарат с двумя шлюзами; 5—шахта; 6'— трубопровод для подачи воды в гидромонитор; 7 —эрлифт

Над рабочей камерой делают шахту, на которую сверху устанавливают шлюзовой аппарат. Все эти устройства герметизируют. Рабочие входят в шлюз, где давление постепенно повышают до имеющегося в рабочей камере. На этот процесс затрачивается 5...15 мин, чтобы организм человека успел приспособиться к условиям повышенного давления. Продолжительность пребывания рабочих и инженеров при повышенном давлении воздуха строго лимитирована требованиями техники безопасности. Выход через шлюз требует примерно в З..5 раза больше времени, чем вход. Все это удорожает работы по устройству фундаментов кессонным методом. Кроме того, из-за ограничения максимального давления кессон можно опустить на глубину не более 35...40 м. Применяют кессоны главным образом при наличии в грунте крупных включений или при необходимости опирания фундамента на неровную поверхность скалы.

Работы в кессоне максимально механизируют и даже автоматизируют. Для разработки грунта часто применяют гидромониторы, а для его удаления наружу — эрлифты.

После опускания кессона на проектную глубину рабочую камеру заполняют бетоном.

На кессон, кроме нагрузок, действующих на опускные колодцы, оказывают воздействие вес кладки и давление сжатого воздуха,