Частные случаи.

1. Для вакуума μа=μ0, εа=ε0, σ=0 и δ=0. В соответствии с (5), (7), (8) коэффициент затухания, фазовая скорость и характеристическое сопротивление среды равны:

![]()

![]()

2. Для идеального диэлектрика μа=μ0, ε≠1, σ=0 и δ=0 и по тем же формулам находим; α=0,

v=1/![]() =1/

=1/![]() =c/

=c/![]() =3∙108/

[м/с],

=3∙108/

[м/с],

а соответствующая длина волны

Λ=v/f=c/f = λ/ . (9)

![]() в=Zв=

в=Zв=![]() =

=![]() =120π/

[Ом].

=120π/

[Ом].

3. Для несовершенного диэлектрика μа=μ0, удельная проводимость незначительная (σ«ωεа) и в соответствии с (4) плотность тока проводимости значительно меньше плотности тока смещения (jпр m«jcм m), угол потерь δ=arctg(σ/ωεа) мал — порядка 10-3 ... 10-4. Тогда

![]()

и по формулам (5), (7), (8) находим

α=ω δ/2,

v=1/ =1/ =c/ =3∙108/ [м/с],

Zв=![]() =

=

=120π/

[Ом].

=

=

=120π/

[Ом].

4. Для неидеального проводника удельная проводимость настолько большая, что σ»ωεа и jпр m»jсм m в связи с чем комплексная диэлектрическая проницаемость становится мнимой величиной

![]() а=εа–jσ/ω≈–jσ/ω,

а=εа–jσ/ω≈–jσ/ω,

δ=arctg(σ/ω εа) ≈ π/2.

Если к тому же учесть, что одно из значений

![]() =(1+j)/

=(1+j)/![]() (в этом можно убедиться при возведении

в квадрат обеих частей равенства), то

постоянная распространения волны

(в этом можно убедиться при возведении

в квадрат обеих частей равенства), то

постоянная распространения волны

![]()

Вместе с тем =α+jβ. Следовательно, коэффициенты затухания и фазы равны между собой

![]() (10)

(10)

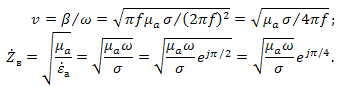

а фазовая скорость и характеристическое сопротивление среды

(11)

(11)

5. Для идеального проводника σ→∞, и в соответствии с формулами (5), (7), (8), получим

α→∞; v=0; Zв=0. (12)

Выводы:

1. Переход от вакуума к идеальному диэлектрику сопровождается уменьшением фазовой скорости (длины волны) и характеристического сопротивления раз.

2. Несовершенство диэлектрика (σ≠0) практически не влияет на фазовую скорость и характеристическое сопротивление, но на больших дальностях r может вызвать значительное затухание волн α прямо пропорционально углу потерь δ.

3. В неидеальных проводниках очень сильно сказывается увеличение затухания α, уменьшение фазовой скорости v (длины волны Λ) и характеристического сопротивления Zв, вызванные высокой удельной проводимостью среды. Приведем для сравнения величины α, Λ и Zв при распространении волн частотой 1 МГц в вакууме и в меди (σ= 5,65-107 См/м):

в вакууме v=3∙108 м/с, Λ=λ=300 м, Zв=120π= 377 Ом;

в меди v≈421 м/с, Λ≈ 4,21∙10-4 м, |Zв| =3,74∙10-4 Ом.

4. Характеристическое сопротивление

вакуума и идеального диэлектрика чисто

активное: в этих средах напряженности

электрического и магнитного полей

совпадают по фазе:

в=![]() =ZB.

В проводящей среде имеется ток

проводимости, отстающий на π/2 от тока

смещения, и при сложении этих токов

вектор Hу не

только увеличивается по модулю, но и

сдвигается относительно вектора Еz

на половину угла потерь (δ/2). С увеличением

σ до ∞ и соответственно δ до π/2

характеристическое сопротивление среды

уменьшается до нуля и фазовый сдвиг

между

=ZB.

В проводящей среде имеется ток

проводимости, отстающий на π/2 от тока

смещения, и при сложении этих токов

вектор Hу не

только увеличивается по модулю, но и

сдвигается относительно вектора Еz

на половину угла потерь (δ/2). С увеличением

σ до ∞ и соответственно δ до π/2

характеристическое сопротивление среды

уменьшается до нуля и фазовый сдвиг

между ![]() z

и

z

и ![]() y

достигает 45.

y

достигает 45.

5. Свойства полупроводящей среды зависят от частоты f. Это явление называется дисперсией, а сама среда диспергириющей. Примерами диспергирующих сред являются морская вода — довольно хороший проводник при f<9 МГц и диэлектрик при f>9∙104 МГц, сырая почва — проводник при f<18 кГц и диэлектрик при f>180 МГц.

Заметим также, что глубина проникновения электромагнитных волн в проводник (неидеальный) приблизительно равна длине волны Λ. Поэтому в устройствах СВЧ достаточно покрыть поверхность даже плохого проводника слоем серебра толщиной в несколько микрон, чтобы резко снизились его сопротивление и потери, связанные с ним; в идеальный же проводник, для которого v=0 и Λ=v/f=0, электромагнитные волны совсем не проникают.

Р

(13)

![]() км,

км,

где h1, h2 – высоты передающей и приемной антенны в метрах.

Р

(14)

![]() км.

км.

Критическая частота

(15)

![]() ,

,

где N – электронная концентрация слоя ионосферы (N – в э/см3, f – в кГц).

2 Ход работы

2.1. Определить мощность

излучения в свободном пространстве на

расстоянии r от направленного

излучателя с коэффициентом направленного

действия D, если

амплитуда напряженности электрического

поля

![]() m

,а частота f. На

какой угол при этом отстаёт фаза поля

излучения. Исходные данные приведены

в таблице 1.

m

,а частота f. На

какой угол при этом отстаёт фаза поля

излучения. Исходные данные приведены

в таблице 1.

Таблица1

N вар |

6 |

r, км |

9 |

D |

60 |

m В/м |

60 |

f МГц |

350 |