- •Министерство образования и науки рф

- •Е.А.Чернецова

- • Российский государственный гидрометеорологический университет (рггму), 2007

- •Причина замены аналоговой связи на цифровую.

- •Основные понятия и определения цифровой связи

- •Типичная блочная диаграмма и основные преобразования в цифровой системе связи.

- •2.1 Классификация сигналов.

- •Преобразование Фурье

- •Спектральная плотность

- •Случайные процессы

- •Связь между скоростью передачи данных и шириной полосы

- •Автокорреляционная функция сигнала

- •Импульсная характеристика

- •3.1 Децибелы

- •3.2 Передача сигнала без искажений по каналу связи

- •Реализуемые фильтры

- •Дискретизация аналоговой информации

- •Цифровые фильтры

- •Выборка с запасом

- •Устойчивость линейных дискретных систем (лдс)

- •5.1 Сообщения, знаки и символы

- •5.2 Квантование аналогового сигнала

- •5.3 Импульсно-кодовая модуляция (икм)

- •5.4 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (дикм, Differential pcm – dpcm)

- •6.1 Особенности передачи речи по цифровым каналам связи

- •6.2 Процесс речеобразования

- •7.1 Типы сигналов импульсно-кодовой модуляции

- •7.2 Характеристики кодов канала

- •7.3 Логическое кодирование для улучшения характеристик потенциальных кодов

- •Спектральные параметры сигналов рсм

- •8.1 Причины применения полосовой модуляции

- •8.2 Амплитудная модуляция

- •8.3 Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов

- •8.4 Балансная модуляция

- •8.5 Угловая модуляция

- •8.6 Квадратурная амплитудная модуляция

- •9.1 Важнейший параметр цифровой связи – отношение сигнал/шум

- •Векторное представление синусоиды

- •Расстояние между тонами цифровой частотной манипуляции

- •9.4 Вероятность ошибки при использовании для связи наборов ортогональных и неортогональных сигналов

- •10.1 Демодуляция и обнаружение

- •10.2 Вероятность ошибки

- •10.3 Согласованный фильтр

- •11.1 Формирование импульсов с целью снижения межсимвольной интерференции

- •11.2 Сложности связи по каналу с замираниями

- •11.3 Борьба с ухудшением характеристик, вызванным эффектами замирания

Автокорреляционная функция сигнала

С преобразованием Фурье сигнала связана автокорреляционная функция сигнала (АКФ). Когда мы интересуемся корреляцией двух явлений, спрашиваем, насколько близко они соотносятся по поведению или виду и насколько они совпадают. В математике автокорреляционная функция сигнала во временной области описывает соответствие сигнала самому себе, смещенному на некоторый промежуток времени.

Для периодического

сигнала

для

для

![]() (2.23)

(2.23)

Функция автокорреляции

– это функция разности времен

![]() между сигналом и его смещаемой по оси

времени копией.

между сигналом и его смещаемой по оси

времени копией.

Свойства функции автокорреляции:

Симметрия по относительно нуля

Максимальное значение в нуле

АКФ и энергетическая спектральная плотность сигнала являются Фурье-образами друг друга

Для энергетического сигнала значение АКФ в нуле равно энергии сигнала

Для периодического сигнала значение АКФ в нуле равно средней мощности сигнала

Мы

последовательно перемещаем копию в

положительном направлении временной

оси и задаем в каждый момент времени

вопрос, насколько исходная версия и

копия сигнала соответствуют друг другу.

Время

рассматривается как параметр сканирования.

Автокорреляционная функция может дать

представление о ширине спектра сигнала.

Предположим, что копия сигнала перемещается

вдоль оси времени очень медленно. Это

значит, что сигнал имеет малую ширину

полосы, тогда автокорреляционная функция

будет иметь широкую форму. Если копия

сигнала перемещается вдоль оси времени

быстро (большая скорость передачи

сигнала и, соответственно, ширина

полосы), то автокорреляционная функция

будет иметь узкую форму. Коэффициент

корреляции

![]() – значение функции корреляции в данный

момент времени.

– значение функции корреляции в данный

момент времени.

Рассмотрим

случай

=1,

соответствующий наилучшей корреляции

сигналов

![]() и

и

![]() в течение времени передачи символа.

Если сигналы рассматривать как векторы,

угол между ними будет равен нулю. В

реальной системе цифровой связи сигналы

(элементы алфавита) должны быть максимально

несопоставимы, чтобы их можно было легко

различать (обнаруживать). Частный случай

=-1

соответствует «антикорреляции»

и

в течение времени передачи символа.

Угол между векторами сигналов в этом

случае составляет 1800,

а сигналы

называются антиподными.

Случай

=0,

соответствующий нулевой корреляции

между сигналами

и

,

можно интерпретировать как угол 900

между векторами сигналов. В этом случае

сигналы

называются ортогональными.

Чтобы сигналы были ортогональными, они

не должны коррелировать в течение

времени передачи символа, т.е. должно

выполняться условие:

в течение времени передачи символа.

Если сигналы рассматривать как векторы,

угол между ними будет равен нулю. В

реальной системе цифровой связи сигналы

(элементы алфавита) должны быть максимально

несопоставимы, чтобы их можно было легко

различать (обнаруживать). Частный случай

=-1

соответствует «антикорреляции»

и

в течение времени передачи символа.

Угол между векторами сигналов в этом

случае составляет 1800,

а сигналы

называются антиподными.

Случай

=0,

соответствующий нулевой корреляции

между сигналами

и

,

можно интерпретировать как угол 900

между векторами сигналов. В этом случае

сигналы

называются ортогональными.

Чтобы сигналы были ортогональными, они

не должны коррелировать в течение

времени передачи символа, т.е. должно

выполняться условие:

![]() (2.24)

(2.24)

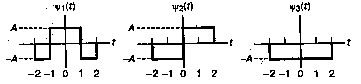

Задача

Покажите, что три функции, приведенные на рисунке 2.10, попарно ортогональны на интервале (-2;2).

Рисунок 2.10

Решение

Проверим попарную ортогональность сигналов с учетом (2.24).

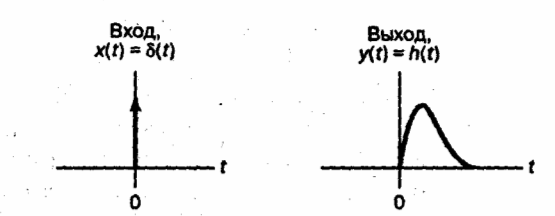

Импульсная характеристика

Линейная, инвариантная относительно времени система или сеть, показанная на рисунке 2.11, описывается во временной области импульсной характеристикой h(t), представляющей собой реакцию системы при подаче на ее вход единичного импульса ( см. рисунок 2.12)

.

h(t)

Рисунок 2.11 Линейная система и ее ключевые параметры

а) б)

Рисунок 2.12 Иллюстрация понятия «Импульсный отклик»

Задача

На рисунке 2.13 приведен пример цепи запоминания, широко используемой в импульсных системах. Определите импульсную характеристику этого канала.

Рисунок 2.13

V(t)

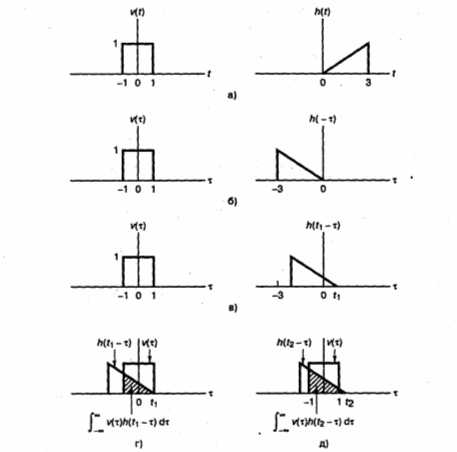

Рисунок 2.14

Решение

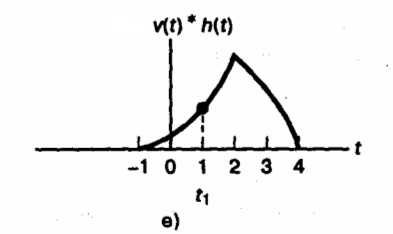

На рисунке 2.14 показан входной сигнал х(t) , задержанный относительно него второй сигнал x(t+t0) и сигнал рассогласования v(t).Интегратор представим линейной, инвариантной (неизменной) относительно времени системой, которая характеризуется импульсной характеристикой h(t) ( реакция системы при подаче на ее вход единичного импульса), которая изображена на рисунке 2.15,а. Отклик системы на произвольный сигнал v(t), поданный на ее вход, является сверткой v(t) c h(t), что записывается следующим образом:

![]() (2.25)

(2.25)

Независимой переменной в интеграле свертки является . На рисунке 2.15,б показаны bceu функции v( ) и h(- ). Функция h(- ) получается отображением h( ) относительно оси =0. Член h(t- ) представляет функцию h(- ), смещенную на t секунд вдоль положительного направления оси . На рисунке 2.15,в показана функция h(t1- ). Значение интеграла свертки в момент времени t=t1 вычисляем как площадь под кривой произведения v( ) на h(t1- ) ( см. рисунок 2.15,г). Интеграл свертки в момент t=t2 равен заштрихованной области на рисунке 2.15,д. На рисунке 2.15,е приведен график отклика i(t) на выходе схемы при квадратном импульсе на входе. Каждое вычисление интеграла свертки для некоторого момента времени ti дает одну точку i(ti) графика на рисунке 2.15,е.

Рисунок 2.15

Лекция 3