- •Вопросы для экзамена

- •Теория коммуникации как наука. Основные законы теории коммуникации. Объект и предмет теории коммуникации. Методы и функции теории коммуникации.

- •Понятие «коммуникация». Многообразие подходов к определению понятия «коммуникация». Цели коммуникации. Функции коммуникации.

- •Коммуникативная личность, структура коммуникативной личности.

- •Понятие «коммуникативная компетентность». Основные источники формирования коммуникативной компетентности.

- •Структурные модели коммуникационного процесса: линейные коммуникативные модели, двунаправленные, циклическая модель коммуникативного процесса.

- •Коммуникационные барьеры: понятие, классификация, основные характеристики.

- •Виды слушания. Роль слушания в коммуникации.

- •Коммуникация в малых группах. Определение малой группы, ее виды. Информационные потоки в малой группе.

- •Массовая коммуникация: определение. Влияние массовой коммуникации на формирование ценностных ориентаций.

- •Основные теории массовой коммуникации. Функции средств массовой информации.

- •Основная литература

Коммуникационные барьеры: понятие, классификация, основные характеристики.

Под коммуникативным барьером обычно понимается все то, что препятствует эффективной коммуникации и блокирует ее. Одно из глубочайших заблуждений состоит в том, что люди думают, будто достаточно высказать свою мысль, чтобы другие должным образом ее восприняли. В основе такого заблуждения лежит предположение, согласно которому переданное сообщение достигает своего адресата без каких-либо изменений. В действительности часто получается не так: одни говорят одно, а другие их слушают и понимают совсем иное. Происходит это потому, что все сообще- ния подвергаются воздействию многочисленных шумов и помех, значительно снижающих результативность коммуникации. Учесть всю совокупность искажающих сообщение факторов практически невозможно — они слишком разнообразны.

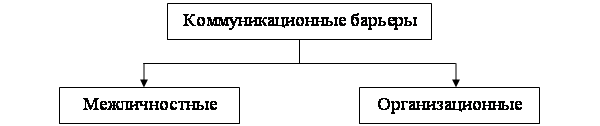

Различают два вида коммуникационных барьеров:

1) межличностные;

2) организационные (см. рис. 4.7).

Рис. 4.7. Виды коммуникационных барьеров

К межличностным барьерам относятся:

· барьеры восприятия;

· семантические барьеры;

· невербальные барьеры;

· барьеры, возникающие при плохом слушании;

· барьеры, возникающие при некачественной обратной связи (см. рис. 4.8).

Барьеры восприятия возникает потому, что люди реагируют не на события, которые действительно происходят, а на то, что воспринимается как происходящее. Это связано с избирательностью внимания, памяти и связанным с этим искажением воспринимаемой информации.

Семантические барьеры возникают при вербальной форме общения (устной и письменной речи). Семантика – наука, изучающая способы использования слов и значения, передаваемые словами. Семантические вариации часто становятся причиной неверного понимания. Значение используемых при общении символов выявляется через опыт и варьируется в зависимости от контекста. Это касается как отдельных слов (особенно иностранного происхождения или характеризующих личность, например порядочность), так и словосочетаний ("как можно скорее", "как только представится возможность").

Невербальные барьеры возникают вследствие неоднозначности языка невербального общения (это общение с помощью жестов, интонации, ми-мики, поз, движений). Невербальные коммуникации в большинстве случа-ев имеют бессознательную основу и свидетельствуют о подлинных эмоциях участников. Согласно результатам исследований, вербальные коммуникации обеспечивают лишь 7% получаемой информации, звуки и интонация – 38%, жесты, пантомима – 55%.

Рис. 4.8. Виды межличностных барьеров

Эффективное слушание является важнейшим качеством хорошо работающего менеджера. Барьеры неумения слушать возникают, когда человек не способен точно воспринимать принимаемую информацию.

Правилами эффективного слушания, которые нарушаются в таких случаях, являются:

1) отказ от реплик и комментариев (невозможно слушать разгова-ривая);

2) создание атмосферы, помогающей говорящему раскрепоститься;

3) готовность слушать должна быть очевидна собеседнику;

4) устранение раздражающих моментов (громкого шума, например);

5) сопереживание говорящему;

6) сдерживание собственных эмоций (например, раздражения, недо-вольства, поскольку рассерженный человек придает неверный смысл словам;

7) недопущение спора, критики в адрес собеседника;

8) умение и готовность слушать, не перебивая;

9) точная постановка вопросов.

Ограничителем эффективности межличностного общения может быть отсутствие обратной связи. Обратная связь важна, поскольку дает возможность установить правильность восприятия сообщения.

Эффективность межличностных коммуникаций в значительной мере определяется коммуникационным стилем. Коммуникационный стиль – это способ взаимодействия индивида с другими людьми.

Характеристиками коммуникационного стиля являются открытость индивида по отношению к другим членам организации и адекватность обратной связи (насколько часто и открыто индивид высказывает свою оценку действий коллег).

Сочетание этих характеристик формирует следующие типы ком-муникационного стиля:

·при низкой оценке обеих характеристик стиль может быть опреде-лен как “замыкание в себе”;

·стиль “открытие себя” характеризуется высокой открытостью и низкой степенью адекватности обратной связи;

·стилю “реализация себя” соответствуют высокие оценки обеих характеристик, поэтому он наиболее предпочтителен в общении, хотя также имеет ограничения;

·стиль “защита себя” предполагает, что индивид часто и охотно высказывает другим свое мнение о них и их действиях, поведении, однако сам остается достаточно закрытым;

·компромиссный стиль наблюдается, когда индивид проявляет открытость лишь в том случае и в той мере, в какой это делают другие члены организации.

Виды коммуникаций. Вербальная коммуникация: соотношение понятий «язык» и «речь», «информация» высказывания, информативность языковой единицы.

Виды коммуникации выделяются по составу коммуникантов. Это весьма существенное различие для профессионального коммуникатора, поскольку технология работы в каждом случае имеет свою специфику (даже громкость голоса в случае, например, разговора с самим собой, с одним собеседником или с большой группой будет различаться).

1) интраперсональная коммуникация равна разговору с самим собой, человек диалогизирует и свой внутренний ‘монолог’, разговаривая со своим внутренним голосом, alter ego, совестью и т.п.;

2) межличностная коммуникация как правило связана с идеальной моделью коммуникации и во многом первична, в ней участвуют двое коммуникантов (но есть варианты наблюдателя, включенного наблюдателя и постороннего, коммуникации на фоне присутствующих свидетелей, в толпе, в ресторане и т.п.);

3) групповая коммуникация: внутри группы, между группами, индивид – группа (интервью политического лидера или разговор руководителя компании со служащими); есть различия – не столько количественные, сколько качественные: разные цели – в коммуникации в малых и в больших группах (chat rooms и forums в интернете; message boards);

4) массовая коммуникация происходит в том случае, если сообщение получает или использует большое количество людей, зачастую состоящее из различных по своим интересам и коммуникативному опыту групп (телевидение, радио; производство компакт-дисков и кассет; интернет различаются по степени охвата и всеобщей ‘обязательности’, здесь может срабатывать индивидуально-групповая избирательность; телефон и почта подходят под данную рубрику только количественно, за исключением массовой или целевой, т.е. групповой рассылки рекламы по почте).

Вербальная коммуникация – это взаимодействие людей с помощью речи. Способность к эффективному обмену информацией является отличительным свойством человека и одним из главных условий его бытия как существа социального. Недаром еще древние греки определяли варвара как человека без языка, то есть без достаточной способности к словесному контакту. Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный звуковой язык, т. е. систему фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и синтаксический. Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. Правда, этому должна сопутствовать высокая степень общности понимания ситуации всеми участниками коммуникативного процесса, о которой речь шла выше.

Невербальная коммуникация, невербальные средства коммуникации. Соотношение вербальной и невербальной коммуникации.

Невербальная коммуникация (от лат. verbalis — устный и лат. cоmmunicatiо — общаться) — поведение, сигнализирующее о характере взаимодействия и эмоциональных состояниях общающихся индивидов. Невербальная коммуникация является системой невербальных символов, знаков, кодов, использующихся для передачи сообщения с большой степенью точности, которая в той или иной степени отчуждена и независима от психологических и социально-психологических качеств личности.

Невербальная коммуникация включает в себя пять подсистем:

1. Пространственная подсистема (межличностное пространство).

2. Взгляд.

3. Оптико-кинетическая подсистема, которая включает в себя:

внешний вид собеседника,

мимика (выражение лица),

пантомимика (позы и жесты).

4. Паралингвистическая или околоречевая подсистема, включающая:

вокальные качества голоса,

его диапазон,

тональность,

тембр.

5. Экстралингвистическая или внеречевая подсистема, к которой относятся:

темп речи,

паузы,

смех и т. д.

По невербальной коммуникации мы можем определить установку собеседника на общение. Различают следующие установки: доминирование — равенство — подчинение; заинтересованность — незаинтересованность; официальность — доверительность; закрытость — открытость.

Существуют различные зоны невербальной коммуникации:

1. Интимная зона (15-45 см) — допускаются только самые близкие люди. 2. Личная зона (45-120 см) — общение деловых партнеров. 3. Социальная зона (120-350 см) — общение в малой группе (10-15 чел.). Пресс-конференции, круглый стол, семинар и т. д.. 4. Публичная зона (от 350 см) — общение с большой группой людей, массовой аудиторией.

Знание зон позволит правильно построить коммуникацию и достичь наибольшего эффекта.

В невербальной коммуникации используются любые символы, кроме слов. Зачастую невербальная передача происходит одновременно с вербальной и может усиливать или изменять смысл слов.

Психологи считают, что невербальная коммуникация является важнейшим условием эффективного общения. Это объясняется тем, что:

около 70% информации человек воспринимает именно по зрительному (визуальному) каналу;

невербальная коммуникация, сигналы при ней, позволяют понять истинные чувства и мысли собеседника;

наше отношение к собеседнику нередко формируется под влиянием первого впечатления, а оно, в свою очередь, является результатом воздействия невербальных факторов — походки, выражения лица, взгляда, манеры держаться, стиля одежды и т. д.

Особенно ценны сигналы невербальной коммуникации потому, что они спонтанны, бессознательны и, в отличие от слов, всегда искренни.

Межличностная коммуникация (МЛК): понятие, аксиомы МЛК, эффективность МЛК, ситуационные факторы МЛК, правила и базовые ожидания, психологические факторы МЛК, эффективное слушание в МЛК, чувства и эмоции как коммуникативные действия.

Межличностная коммуникация – это процесс обмена сообщениями и их интерпретация двумя или несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с другом.

Американским психологам П. Вацлавику, Дж. Бивин и Д. Джексон принадлежит заслуга описания некоторых свойств коммуникации, имеющих прикладное значение и названных ими аксиомами человеческой коммуникации . Рассмотрим важнейшие аксиомы.

Аксиома 1. Невозможность отсутствия коммуникации

В ситуации, когда люди доступны для восприятия друг друга, любое поведение обладает информационной ценностью, т. е. является коммуникацией. Как бы при этом человек ни старался, он не может не вступать в коммуникацию. Склонившийся над книгой и закрывший уши руками человек, пассажир, сидящий в самолете с закрытыми глазами, оба они передают вполне определенные сообщения о том, что не хотят ни с кем разговаривать в данный момент, и окружающие обычно прекрасно понимают эти сообщения и оставляют их в покое. Очевидно, что это такая же коммуникация, как и оживленная дискуссия. Исследователи выделили ряд стратегий ухода от общения (или сообщений о нежелании вступать в коммуникацию). Среди них:

• прямая демонстрация нежелания общаться (в более или менее грубой форме); правда, поскольку такое поведение не соответствует правилам вежливости, оно требует определенного мужества и способствует возникновению довольно напряженного и неловкого молчания, что, на самом деле, и означает наличие коммуникации;

• стратегия наименьшего сопротивления, когда один из партнеров неохотно поддакивает другому или со всем соглашается;

• дисквалификация коммуникации, когда один из партнеров действует так, что сводит на нет как свои собственные сообщения, так и сообщения другого человека. В числе коммуникативных приемов такого рода – противоречивые высказывания, непоследовательность, смена темы, неполные предложения, невразумительность или манерность речи, буквальное толкование метафор или метафорическое понимание буквальных замечаний и т. д;

• приемлемое для собеседника, не обижающее его указание причин, по которым в данный момент общение нежелательно: человек может притвориться спящим, глухим, пьяным, сделать вид, что не понимает языка собеседника или изобразить наличие любого другого дефекта, делающего коммуникацию оправданно невозможной. Во всех этих случаях сообщение остается одним и тем же, а именно: «Я бы не возражал поговорить с тобой, но есть то, что мне мешает, что сильнее меня, то, в чем я не виноват».

Аксиома 2. Любая коммуникация имеет уровень содержания и уровень отношения

Поскольку в процессе коммуникации передается не только информация, но одновременно детерминируется характер отношений между коммуникаторами, можно выделить два соотносимых друг с другом уровня коммуникации. Уровень содержания – это та информация, которая передается в сообщении. При этом неважно, является она правдивой, ложной, надежной, неправильной или неразрешимой. На уровне отношений передается то, как это сообщение должно быть воспринято. Отношение может быть выражено как речевыми приемами, так и невербально с помощью крика, улыбки или других способов. Характер отношений можно ясно понять из контекста, в котором происходит коммуникация. Например, содержанием фразы "Закройте дверь" является ожидание вполне определенного действия. Но эта фраза может быть произнесена по-разному: как команда, просьба или предложение. Избранный способ выражения содержит сообщение о том, какими видят партнеры свои взаимоотношения: доброжелательными или враждебными; равными в социальном отношении или один из них находится в прямой зависимости от другого; чувствуют себя спокойно и комфортно или переживают состояние тревоги и волнения и т. д. В межличностном общении экспрессивная окраска сообщения часто более важна, чем его содержание. Вместе с тем, по мнению исследователей, чем более спонтанны и «здоровы» отношения, тем более аспект отношений отходит на второй план. Напротив, «нездоровые» отношения характеризуются тем, что за природу отношений идет постоянная борьба, а содержательный аспект коммуникации становится все менее и менее важным. Смешение уровня содержания и уровня отношения нередко приводит к нарушению коммуникации.

Аксиома 3. Пунктуация последовательности событий

Люди организуют свое взаимодействие, опираясь на собственное представление о важном и неважном, причинах и следствиях поступков, на интерпретацию смысла происходящего. Эти смысловые доминанты организуют поведенческие события, оказывая существенное влияние на происходящее взаимодействие (подобно тому, как знаки пунктуации задают смысл предложению).

Несогласие относительно пунктуации последовательности событий лежит в основе возникновения бесконечных проблем во взаимоотношениях. Мы не можем быть уверены ни в том, что другой обладает тем же объемом информации, что и мы, ни в том, что он сделает те же выводы из этой информации. Решение вопроса о том, что является важным, а что нет, происходит у разных людей по-разному. В случае рассогласованной коммуникации можно наблюдать конфликт относительно того, что является причиной, а что следствием наблюдаемого события. Примером патологической коммуникации, вызванной нарушением последовательности причин и следствий, является эффект “самоосуществляющегося пророчества”. Например, человек, строящий свое поведение на основе предпосылки «никто меня не любит», будет вести себя недоверчиво, демонстрируя массу защитных реакций, или агрессивно. Такое поведение вряд ли вызовет симпатию окружающих, что подтвердит изначальную предпосылку этого человека. При этом сам человек ошибочно считает, что он просто реагирует на отношение окружающих, а не провоцирует его, что и составляет проблему пунктуации.

Аксиома 4. Симметрическое и комплементарное взаимодействие

Отношения между людьми базируются либо на равенстве, либо на отличии. В первом случае партнеры стараются скопировать поведение друг друга, и поэтому их отношения можно назвать симметрическими. Слабость или сила, нравственность или безнравственность не имеют здесь никакого значения, поскольку равенство может поддерживаться в любой из этих областей. Во втором случае поведение одного партнера дополняет поведение другого, такой тип взаимодействия называется комплементарным. Симметричные отношения, таким образом, характеризуются равенством и минимизацией различий, в то время как особенностью комплементарного взаимодействия является доведение различий до максимума.

В комплементарных взаимоотношениях можно выделить две различные позиции. Один партнер занимает более высокую, важную, первичную позицию, а другой подчиненную, вторичную, более низкую. Комплементарные отношения могут устанавливаться социальной или культурной средой (как в случае взаимоотношений матери и ребенка, врача и больного, учителя и ученика) или характеризовать стиль отношений в данной диаде. В любом случае важно подчеркнуть, что природа этих отношений носит взаимозависимый характер, разные типы поведения взаимно дополняются. Нельзя сказать, что один из партнеров установил комплементарные отношения с другим, скорее каждый из них ведет себя так, что это предполагает и одновременно является причиной поведения другого.

Симметричность и комплементарность, выполняя важные функции в общении, сами по себе не являются “хорошими” или “плохими”, “нормальными” или “ненормальными”. Вместе с тем они чреваты патологией. В симметричных взаимоотношениях постоянно присутствует опасность соревновательности, эскалации равенства, что приводит к ссорам и конфликтам между индивидами. Таким образом, патология в симметричных взаимоотношениях характеризуется более или менее открытой враждой. При нарушении симметричных отношений можно наблюдать скорее отвержение, а не игнорирование личности другого. В свою очередь патологические изменения комплементарных взаимоотношений проявляются в игнорировании, а не отвержении личности другого (например, мать, которая продолжает обращаться со своим взрослым сыном как с ребенком).

Аксиома 5. Коммуникация может быть как намеренной, так и

ненамеренной, эффективной и неэффективной

Нельзя сказать, что коммуникация имеет место только тогда, когда она произвольна, осознанна и успешна, т. е. когда достигается взаимное понимание. Разумеется, люди обдумывают свое поведение (речь, манеры), особенно в ситуациях небытовых. Однако нередко мы действуем необдуманно, о чем можем впоследствии сожалеть. Нежелательные последствия, к которым может привести ненамеренная коммуникация, делают актуальными способности и навыки “сохранения лица” как своего, так и другого.

Межличностную коммуникацию можно считать эффективной, если цели, поставленные коммуникаторами, достигаются в наибольшей степени при условии сохранения/формирования сбалансированных отношений между ними. Любой человек может оценить степень эффективности взаимодействия (как собственного, так и другого человека) со сверстниками или людьми иной возрастной группы, с родственниками или коллегами по работе, с представителями своего или противоположного пола. Большинство из нас более успешны в общении с одной категорией людей и менее успешны с другой. Значительно меньше тех, кто умеет найти общий язык в разных ситуациях с самыми разными людьми. Не случайно их называют мастерами общения. Действия, умения и навыки, которые обнаруживает индивид в межличностном поведении, не являются врожденными, им следует учиться, отрабатывать и тренировать (подобно тому, как работает музыкант или спортсмен). Искусство межличностной коммуникации прямо связано с тем, насколько человек оказывается способным заметить, воспринять и развить эти действия.

Чтобы оценить уровень формирования необходимых для эффективной коммуникации умений и навыков, используется понятие коммуникативной компетентности.

Коммуникативная компетентность складывается из:

• способности человека прогнозировать коммуникативную ситуацию, в которой предстоит общение; ориентироваться в ситуации, в которой он оказался;

• коммуникативного исполнительского мастерства, т.е. умения найти адекватную теме общения коммуникативную структуру и реализовать коммуникативный замысел;

• способности разбираться в самом себе, собственном психологическом потенциале и потенциале партнера;

• навыков самонастройки, саморегуляции в общении, включая умения преодолевать психологические барьеры в общении; снимать излишнее напряжение; эмоционально настраиваться на ситуацию; распределять свои усилия в общении.

В самом общем виде социальная ситуация – это естественный фрагмент социальной жизни, определяемый включенными в него людьми, местом действия и характером развертывающихся действий или деятельности. Занимаясь изучением социальных ситуаций, группа социальных психологов Оксфордского университета под руководством М. Аргайла предложила выделять следующие универсальные факторы социального взаимодействия, которые придают ситуации определенность:

1. Цели.

2. Правила.

3. Роли.

4. Элементарные действия, т. е. простейшие вербальные и невербальные формы участия во взаимодействии.

5. Последовательность поведенческих актов (например, принятый порядок смены ролей говорящего и слушающего).

6. Концепты-знания, т. е. наличие в когнитивной структуре определенных категорий, обеспечивающих понимание ситуации, как, например, знание при игре в шахматы, что такое ферзь, или значение слова “шах”. В социальной ситуации такими концептами выступают представления о людях, социальной структуре, элементах взаимодействия и объектах, включенных во взаимодействие.

7. Физическая среда, элементами которой являются границы ситуации (закрытое помещение, улица, площадь и т. п.), физические качества среды, воздействующие на органы чувств (цвет, шум, запахи и т. п.), реквизит (например, классная доска, парты в школьном классе), пространственные условия (расстояния между людьми и объектами).

8. Язык и речь, т. е. ситуационно обусловленные словарь, обороты речи, интонации, используемые участниками взаимодействия.

9. Трудности и навыки, т. е. различные препятствия для взаимодействия и навыки их преодоления.

Правила социального взаимодействия можно определить следующим образом: это стандартные действия (методы, процедуры), устанавливающие и регулирующие порядок отношений между участниками взаимодействия, в основе которых – знание того, какое поведение соответствует данной ситуации, а какое – нет. Правила тесно переплетены с ожиданиями по поводу взаимодействия, то есть следование правилам определяется ответом людей на вопросы (не обязательно осознаваемые): “Чего мне следует ожидать?” и “Что я должен делать?”. К базовым ожиданиям, определяющим характер повседневного общения, можно отнести следующие:

1. Ситуационная уместность: ожидается, что участники взаимодействия знают, как вести себя в конкретных социальных ситуациях. Нарушение этого ожидания объясняется усталостью, неуклюжестью и т.д. Если же этих объяснений недостаточно, то окружающие склонны приписывать нарушителю душевную болезнь.

2. Уважительное отношение друг к другу, что подразумевает соответствующую манеру поведения. При этом приемы обращения и манера держаться отнюдь не свидетельствует об искренности, речь идет именно о базовых ожиданиях, в основе которых – признание необходимости совместного сосуществования самых разных людей.

3. Способность передавать свои сообщения доступным для понимания другого человека образом и, в свою очередь, проникать в смысл того, что передано ему самому.

4. Взаимность, содержание которой можно выразить следующим образом: необходимо помогать тем, кто помогал нам; нельзя причинять вред тем, кто оказывал нам помощь.

Правила как принудительные действия получили название регулятивных. Они обычно имеют форму императива - “делай Х” или “Если У, то делай Х” (например, “в верхней одежде не входить”, “стучи, когда входишь”). Разновидностью регулятивных правил являются правила ритуальные.

Ритуальные правила это регулярные, повторяющиеся, четко обозначенные, имеющие устойчивую последовательность действия людей, создающие возможность совместного коллективного существования, прогнозируемости социальных событий. Таким образом, социальные правила, управляя нашим поведением, одновременно регулируют и конституируют структуру социального взаимодействия, обычно выступая в качестве фоновых допущений. В некоторых случаях правилом будет предписание, в других – правила, конституирующие саму деятельность, бывают правила-рецепты, применяющиеся при обучении какой-либо деятельности, но не имеющие принудительной силы, или же правила, которые вычитываются из практики самой деятельности, но которые нигде не зафиксированы.

Особенности межличностного восприятия

Восприятие — это процесс отбора, организации и интерпретации чувственных данных. Среди общих закономерностей восприятия как одного из важнейших психических процессов обычно отмечают:

* принцип избирательности: в каждой конкретной ситуации человек обращает внимание лишь на сравнительно малую часть воздействий, но при этом создает хотя и ограниченную, но зато более связную и осмысленную картину мира;

* принцип целостности: люди воспринимают объекты и ситуации не дискретно, но как динамичное целое, спонтанно организуют свои восприятия в осмысленную форму, при этом действуют принципы пространственной близости, сходства;

* принцип константности (устойчивости): имеет место сравнительная устойчивость нашего восприятия даже в меняющихся условиях.