- •3. Элементы кинематики

- •3.1. Материальная точка, система материальных точек, абсолютно твердое тело - простейшие физические модели

- •3.1.1. Материальная точка

- •3.1.3. Абсолютно твердое тело

- •3.2. Тело отсчета

- •3.3. Система отсчета

- •3.8.1. Скорость направлена по касательной к траектории

- •3.8.2. Компоненты скорости

- •3.9. Вычисление пройденного пути

- •3.10.1. Нормальное и тангенциальное ускорение

- •6. Кинематика вращательного движения

- •6.1. Поступательное и вращательное движение

- •6.2. Псевдовектор бесконечно малого поворота

- •6.5. Связь линейной скорости материальной точки твердого тела и угловой скорости

- •4. Динамика материальной точки

- •4.6.1. Система си (System international)

- •4.6.1.1. Размерность силы

- •4.7. Третий закон Ньютона

- •5. Законы сохранения

- •5.1. Механическая система - это совокупность тел, выделенных нами для рассмотрения 5.1.1. Внутренние и внешние силы

- •5.2. Закон сохранения импульса

- •5.6.1. Консервативность силы тяжести

- •5.6.2. Неконсервативность силы трения

- •5.7. Потенциальная энергия может быть введена только для поля консервативных сил

- •5.8.Закон сохранения механической энергии

- •7. Динамика вращательного движения

- •8. Элементы специальной теории относительности

- •8.2. Принцип относительности Галилея:

- •8.3. Неудовлетворительность механики Ньютона при больших скоростях

- •Принцип постоянства скорости света:

- •8.5.1. Вывод преобразований Лоренца

- •Электричество

- •9. Постоянное электрическое поле

- •9.3. Электрическое поле

- •9.3.6. Принцип суперпозиции электрических полей

- •9.3.7. Напряженность поля точечного заряда

- •9.3.8. Линии напряженности

- •9.4.2.2. Заряд в произвольном месте внутри сферы

- •9.4.2.4. Поток вектора е поля системы зарядов, находящихся внутри замкнутой поверхности

- •9.4.2.5. Поток вектора е для поля, созданного зарядами, находящимися вне замкнутой поверхности

- •9.4.3. Формулировка теоремы Гаусса

- •9.4.4.1. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости

- •9.9. Проводник в электрическом поле

- •9.10. Электроемкость уединенного проводника

- •9.11. Электроемкость конденсатора

- •9.12. Энергия электрического поля

- •9.12.1. Плотность энергии электрического поля в вакууме

- •9.13. Электрическое поле в диэлектрике

- •9.13.1. Диэлектрик?

- •9.13.1.1. Два типа диэлектриков - полярные и неполярные

- •9.13.2. Поляризованность диэлектрика (вектор поляризации) - это дипольный момент единицы объема:

- •9.13.4.1. Плотность энергии электрического поля в диэлектрике

- •10. Постоянный электрический ток

- •10.1. Сила тока

- •10.2. Плотность тока

- •10.2.1. Связь плотности тока и скорости упорядоченного движения зарядов

- •10.4. Закон Ома для участка цепи

- •10.5. Закон Ома в дифференциальной форме

- •10.6. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •Магнетизм. Уравнения Максвелла

- •11. Магнитное поле в вакууме

- •11.2. Проводник с током создает только магнитное поле, другой проводник с током реагирует только на магнитное поле

- •11.3. Рамка с током как регистратор магнитного поля. Вектор магнитной индукции

- •11.5.6. Магнитное поле тороида

- •11.6. Закон Ампера

- •11.7. Сила Лоренца - это сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся в нем заряд

- •11.7.1. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле

- •11.11.1. Потокосцепление

- •11.11.2. Индуктивность соленоида

- •11.11.3. Энергия магнитного поля

- •12. Магнитное поле в веществе

- •12.2. Классификация магнетиков

- •13. Уравнения Максвелла

- •13.1. Первая пара уравнений Максвелла в интегральной форме

- •13.1.1. Первое уравнение первой пары - это закон Фарадея-Ленца

- •13.1.2. Второе уравнение первой пары - нет магнитных зарядов

- •13.2. Вторая пара уравнений Максвелла в интегральной форме

- •13.3. Система уравнений Максвелла в интегральной форме

- •13.4. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме

- •Литература,

- •А.Н. Тюшев

- •В конспективном изложении

- •Колебания. Волны. Волновая оптика

- •Электронная версия учебного издания

- •14.1.1.4. График гармонического колебания

- •14.2 Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

- •14.2.1 Колеблющиеся системы

- •14.3.2. Сложение колебаний одинаковой частоты и одинакового направления

- •14.3.3. Сложение колебаний близких частот

- •14.3.4. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний

- •14.4. Затухающие колебания

- •14.4.1. Колеблющиеся системы

- •14.4.5. Дифференциальное уравнение, описывающее затухающие колебания наших двух систем в этих обозначениях будет иметь один и тот же вид

- •14.4.6. Решение

- •14.4.7. Проверка

- •14.5.5. Дифференциальное уравнение, описывающее вынужденные колебания

- •14.5.6. Решение дифференциального уравнения

- •14.5.6.1. Частное решение неоднородного уравнения

- •14.5.6.1.1. Векторная диаграмма

- •14.5.6.1.2. Резонанс

- •16. Электромагнитные волны

- •16.1. Система уравнений Максвелла для плоской электромагнитной волны

- •16.1.1. Поперечность электромагнитных волн

- •16.1.2. Волновое уравнение

- •16.5.1.1. Вероятностное истолкование электромагнитной волны

- •17. Геометрическая оптика

- •17.1. Законы геометрической оптики

- •17.1.1. Закон прямолинейного распространения света

- •17.1.2. Закон независимости световых лучей

- •17.1.3. Законы отражения и преломления

- •17.2. Полное внутреннее отражение

- •17.3. Тонкие линзы

- •17.3.1. Собирающие и рассеивающие линзы

- •17.3.2. Фокусы линзы, фокальная плоскость

- •17.3.3. Фокусное расстояние тонкой линзы

- •17.3.4. Построение изображения в линзах

- •18.2. Способы получения когерентных источников

- •18.2.1. Опыт Юнга

- •18.2.2. Зеркала Френеля

- •18.2.3. Бипризма Френеля

- •18.2.4. Интерференция при отражении от прозрачных пластинок

- •18.2.4.1. Кольца Ньютона

- •18.3. Многолучевая интерференция

- •19. Дифракция света

- •19.1 Дифракция Френеля и Фраунгофера

- •19.2. Принцип Гюйгенса-Френеля

- •19.2.1. Математическая формулировка принципа Гюйгенса-Френеля

- •19.3. Зоны Френеля

- •19.3.1. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •19.3.2. Дифракция Фраунгофера на щели

- •19.3.2.1. Таутохронность линзы и ее следствия

- •19.3.2.2. Определение положений максимумов и минимумов методом зон Френеля

- •19.3.2.3. Зависимость интенсивности дифракционной картины от угла дифракции φ

- •19.4 Дифракционная решетка

- •19.4.1. Условие главного максимума для дифракционной решетки

- •19.4.2. Зависимость интенсивности дифракционной картины решетки от угла дифракции φ

- •19.4.2.1. Минимумы интенсивности дифракционной картины решетки

- •19.4.2.2. Добавочные минимумы, ближайшие к главным максимумам

- •19.4.3. График интенсивности Ip(Sinφ )

- •19.4.4. Дифракционная решетка как спектральный прибор

- •19.4.4.1. Угловая дисперсия дифракционной решетки

- •19.4.4.2. Линейная дисперсия

- •19.4.4.3. Разрешающая сила дифракционной решетки

- •19.4.4.3.1. Критерий Релея

- •19.4.4.4. Разрешающая сила решетки для цуга волн. Соотношение между длиной цуга δx и точностью определения волнового числа δk.

- •20. Поляризация света

- •20.1. Плоско поляризованная электромагнитная волна

- •20.2. Принцип действия поляризатора электромагнитной волны

- •20.2.1. Поляроид

- •20.3. Закон Малюса

- •20.3.1. Частично поляризованный свет. Степень поляризации

- •20.4. Эллиптическая и круговая поляризация

- •20.5. Поляризация при отражении и преломлении

- •20.5.1. Формулы Френеля

- •20.5.2. Закон Брюстера

- •20.6. Двойное лучепреломление

- •20.6.1. Модель двояко преломляющего кристалла

- •20.6.1.1. Необыкновенный и обыкновенный луч

- •21. Взаимодействие света с веществом

- •21.1. Дисперсия света

- •21.1.1. Классическая электронная теория дисперсии

- •21.1.1.1. Связь показателя преломления с дипольным моментом молекулы

- •21.1.1.2. Связь дипольного момента молекулы с напряженностью поля световой волны

- •21.1.1.2.1. Простейшая модель атома в поле световой волны

- •21.1.1.2.2. Уравнение движения электрона и его решение

- •21.1.1.2.3. Проекции дипольного момента и напряженности поля волны на ось X

- •21.1.1.3. Выражение для n2

- •21.1.1.4. Анализ зависимости n(ω)

- •21.2.1. Связь групповой скорости u с фазовой скоростью V

- •Список литературы, использованный при написании II части конспекта лекций по физике

3. Элементы кинематики

3.1. Материальная точка, система материальных точек, абсолютно твердое тело - простейшие физические модели

3.1.1. Материальная точка

Материальная точка - это одна из простейших физических моделей (1.3).

|

|

|

<> |

|

реальный мир |

|

исследователь |

|

модельный мир |

Тело из реального мира (см. рис.) иногда можно без ущерба для решаемой задачи заменить точкой в модельном мире, сохранив из всех многообразных свойств этого тела лишь два: положение в пространстве и массу. Эти две характеристики легко описать языком физики (1.4). Массу задают числом. Положение - координатами в выбранной системе координат (3.4.1).

Традиционное определение материальной точки: это тело, размерами которого можно пренебречь при описании его движения. Здесь вместе присутствуют понятия, описывающие и реальный мир, и модельный мир.

3.1.2. Система материальных точек Если решается задача о движении нескольких материальных тел и каждое из них можно в условии данной задачи заменить материальной точкой, то моделью этой системы (1.3) будет система материальных точек.

Пример:

|

|

|

<> |

|

реальный мир |

|

исследователь |

|

модельный мир |

3.1.3. Абсолютно твердое тело

Существуют такие задачи, в которых размерами тела нельзя пренебречь, но, в то же время, можно не учитывать изменение со временем размеров, формы тела. При решении таких задач используют модель - абсолютно твердое тело, т.е. реальное тело заменяют таким, у которого размеры и форма не меняются.

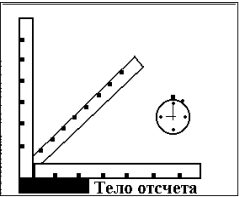

3.2. Тело отсчета

Тело отсчета - это тело, относительно которого определяют положение рассматриваемого нами тела или системы тел.

3.3. Система отсчета

Это система координат, связанная с телом отсчета (3.2) и выбранный способ измерения времени (часы).

|

|

|

<> |

|

реальный мир |

|

исследователь |

|

модельный мир |

В реальном трехмерном мире система отсчета - это набор масштабных стержней (или линеек) и часы, расположенные в разных местах этих линеек. В модельном мире система отсчета превращается в трехмерную систему координат, положение которой связано с положением тела отсчета. В каждой точке пространства существует возможность определить время любого происшедшего в этой точке события.

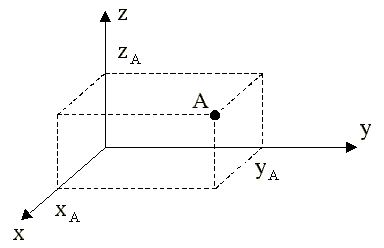

3.4. Положение материальной точки в пространстве

3.4.1. Координаты точки

Первый способ задать положение материальной точки - это задать ее координаты. Например, три числа xА, yА, zА задают положение точки A в декартовой системе координат.

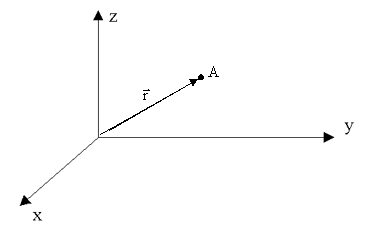

3.4.2. Радиус-вектор r - это вектор, проведенный из начала координат (3.3) в какую-либо точку пространства.

3.4.2.1. Компоненты радиус-вектора

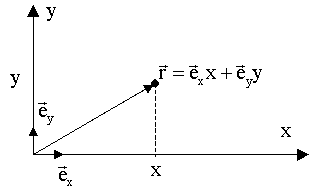

На плоскости:

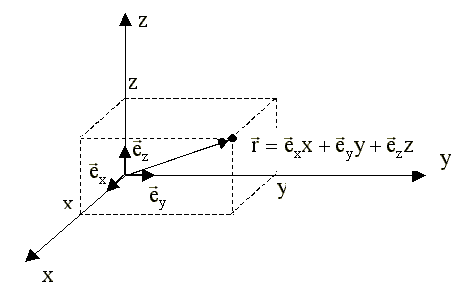

В трехмерном пространстве:

-

![]() -

единичные векторы или орты, направленные

по осям x, y, z соответственно;

-

единичные векторы или орты, направленные

по осям x, y, z соответственно;

- x, y, z - компоненты радиуса - вектора. Очевидно, они же являются координатами материальной точки.

3.4.2.2. Модуль радиус-вектора

![]() - по теореме

Пифагора.

- по теореме

Пифагора.

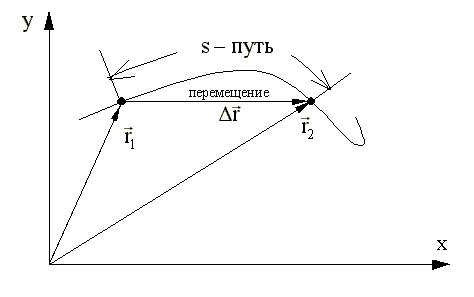

3.5. Траектория - это линия, описываемая материальной точкой при ее движении.

3.6. Путь - длина отрезка траектории (3.5) .

3.7. Перемещение - вектор, проведенный из начального положения (3.4.1), (3.4.2) материальной точки (3.1.1) в ее конечное положение.

3.8. Скорость - это производная радиуса - вектора по времени.

либо,

применяя другое обозначение производной

по времени,

либо,

применяя другое обозначение производной

по времени,

![]()