- •Тема 1. Предмет, метод, информационная база и задачи статистики в современных условиях, организация статистики в рф.

- •1. Понятие и общее представление о статистике, её роль и связь с различными науками

- •2. Предмет статистики и ее методология

- •3. Актуальные проблемы и основные задачи статистики в современных условиях

- •4. Организация статистики в рф: структура и основные подразделения органов государственной статистики. Международные статистические организации

- •5. Основные категории статистической науки.

- •Тема 2. Статистическое наблюдение.

- •1. Статистическое наблюдение и его основные организационные формы.

- •2. Классификация видов статистического наблюдения и способов сбора статистической информации.

- •3. Программно-методологические и организационные вопросы проведения статистического наблюдения.

- •4. Вопросы точности наблюдения

- •Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы и графики.

- •1. Задачи статистической сводки и ее основное содержание.

- •2. Группировка и ее значение в статистическом исследовании. Виды группировок и задачи, решаемые с помощью группировок.

- •3. Статистическая таблица, элементы и принципы построения, виды.

- •4. Графическое представление статистических данных, его достоинства.

- •Тема 4. Обобщающие статистические показатели абсолютные и относительные.

- •1. Сущность, значение и классификация обобщающих статистических показателей.

- •2. Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании.

- •3. Основные принципы построения относительных величин.

- •4. Виды относительных величин, способы их расчета и формы выражения.

- •Тема 5. Средние величины и показатели вариации.

- •1. Виды средних величин, применение простой и взвешенной средней.

- •Б) средняя квадратическая взвешенная:

- •2. Свойства средней арифметической величины.

- •3. Абсолютные и относительные показатели вариации.

- •4. Дисперсия альтернативного признака. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий.

- •Тема 6. Ряды динамики и их анализ, методы выявления тенденции в рядах динамики.

- •1. Общая характеристика динамических рядов, виды рядов динамики социально-экономических явлений.

- •2. Методика расчета средних уровней ряда динамики.

- •3. Основные показатели изменения уровней рядов динамики.

- •4. Методы выравнивания ряда динамики и измерения сезонных колебаний.

- •Тема 7. Статистические индексы и индексный анализ.

- •1. Общая характеристика индекса и признаки, лежащие в основе классификации индексов.

- •2. Индивидуальные, групповые и общие индексы.

- •3. Агрегатный индекс как основная форма экономического индекса.

- •4. Применение средних индексов и методика их расчета.

- •Тема 8. Выборочный метод в изучении социально-экономических явлений и процессов.

- •1. Теоретические основы выборочного метода наблюдения.

- •2. Виды выборочного наблюдения.

- •3. Методика расчета ошибки выборки и ее вероятности, необходимой численности выборки, обеспечивающей определенную точность выборки.

- •Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей.

- •1. Функциональные, корреляционные и статистические зависимости, общее и различие между ними.

- •2. Характеристика связей между явлениями по направлению и аналитическому выражению.

- •3. Параметрические и непараметрические показатели тесноты связей, основные направления их применения.

- •Тема 10. Статистика населения.

- •1. Население как субъект и объект экономической деятельности.

- •2. Категории постоянного и наличного населения, связь между ними.

- •3. Показатели оценки демографической ситуации территории.

- •4. Оценка численности населения, показатели средней численности населения, методы их исчисления.

- •Тема 11. Статистика занятости и безработицы.

- •1. Актуальные проблемы и основные задачи статистики занятости и безработицы.

- •2. Показатели численности и состава экономически активного населения.

- •3. Показатели уровня и динамики занятых и безработных.

- •Тема 12. Статистика трудовых ресурсов.

- •1. Статическое исследование трудовых ресурсов и основные задачи статистики труда.

- •2. Категории и система показателей численности работников.

- •3. Баланс численности работников и баланс трудовых ресурсов.

- •4. Статистические показатели движения рабочей силы.

- •Тема 13. Система национальных счетов и обобщающих показателей социально-экономического развития на макроуровне.

- •1. Обоснование необходимости перехода к международной методологии статистики.

- •2. Основные категории и показатели системы национальных счетов (снс)

- •3. Система основных счетов в снс.

- •4. Валовой внутренний продукт (ввп).

- •5. Методы исчисления ввп.

- •6. Показатели результатов экономической деятельности и результатов воспроизводства на макроэкономическом уровне

- •Тема 14. Статистика национального богатства.

- •Понятие и состав национального богатства

- •2. Классификация экономических активов.

- •3. Классификация и виды оценки основных фондов.

- •4. Учет и амортизация основных фондов.

- •5. Статистические показатели движения и состояния основных фондов.

- •6. Показатели наличия и использования оборотных средств.

- •Тема 15. Статистика уровня и качества жизни населения.

- •1. Понятие «Уровень жизни населения», его составляющие

- •2. Социальные нормативы и потребности.

- •3. Система показателей уровня жизни населения.

- •4. Проблемы построения обобщающих показателей уровня жизни. Ирчп.

- •Тема 16. Статистика доходов и потребления населением товаров и услуг.

- •1. Состав и показатели доходов населения.

- •2. Дифференциация и индексация доходов.

- •3. Показатели потребления населения.

- •4. Объем и структура потребления товаров и услуг, его дифференциация и эластичность.

- •5. Потребительский бюджет и потребительская корзина.

- •Тема 17. Статистика рабочего времени.

- •1. Статистический учет отработанного и неотработанного рабочего времени.

- •2. Статистические показатели использования рабочего времени.

- •3. Баланс рабочего времени.

Тема 17. Статистика рабочего времени.

Цель: раскрыть теоретические основы анализа показателей использования трудовых ресурсов и вычисления фондов рабочего времени, формирование у студентов навыков необходимых для характеристики статистических показателей использования рабочего времени.

Отрабатываемые вопросы:

1. Статистический учет отработанного и неотработанного рабочего времени.

2. Статистические показатели использования рабочего времени.

3. Баланс рабочего времени.

1. Статистический учет отработанного и неотработанного рабочего времени.

Для изучения использования трудовых ресурсов необходим учет вложенного в производство труда и трудовых потерь.

Кол-во труда измеряется временем (в человеко-днях и человеко-часах). Учет отработанного и неотработанного времени в человеко-часах ведут по основной и наиболее многочисленной категории трудящихся – рабочим. Учет в человеко-днях ведут табельщики, которые ежедневно отмечают явку или неявку каждого работника на работу.

Отработанным человеко-днем для работника считается такой день, когда он явился на работу и приступил к выполнению своих обязанностей независимо от продолжительности работы; отработанными считаются также дни, проведенные в служебных командировках по заданию предприятия и отработанные дни работниками, работавшими по нарядам от предприятия.

Отработанным человеко-часом следует считать 1 час фактической работы одного рабочего, час простоя не включается в человеко-часы. Все фактически отработанные рабочими человеко-часы (ч\ч), включая их сверхурочные часы внутрисменного простоя и др. внутрисменных перерывов в работе представляют собой неиспользованное рабочее время и в число ч\ч не включаются.

Использованное рабочее время это: календарное; табельное; максимально-возможное; явочное и фактически возможное.

1) Сумма явок и не явок на работу и может быть получена как произведение среднесписочной численности работников на число календарных дней в периоде.

Явки делятся на: фактически отработанные человеко-дни (ч\д) и целодневные простои. Неявки – предусмотренные трудовым законодательством, очередные отпуска, отпуска по учебе, отпуска в связи с беременностью и родами, праздничные дни и выходные, прочие неявки, разрешенные законодательством, а также неявки по болезни и др. причинам.

2) Табельный фонд рабочего времени равен календарному фонду за вычетом числа выходных т праздничных дней у всех работников.

3) Максимально возможное время – это время работы в соответствии с труд законодательством. Для его определения из табельного фонда рабочего времени следует вычесть общее число дней очередных отпусков у всех работников.

4) Явочный фонд рабочего времени равен максимально возможное рабочее время минус неявки.

5) Для определения фактически отработанного времени необходимо из явочного фонда вычесть целодневные простои или целосменные простои.

2. Статистические показатели использования рабочего времени.

Сопоставление величины фактически отработанного времени с календарным, табельным, максимально возможным и явочным фондом позволяет определить степень использования каждого из них. Важнейшие из статистических показателей, характеризующих использование рабочего времени это:

1) показатели структуры календарного и максимально возможного фондов раб-го времени;

2) средняя продолжительность рабочего месяца;

3) средняя продолжительность рабочего дня;

К показателям структуры календарного и максимально возможного фондов рабочего времени относятся показатели, характеризующие удельный вес фактически отработанного времени в максимально возможном фонде рабочего времени.

Удельный вес фактически отработанного времени выражает коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего времени:

![]() ,

,

![]() .

.

Средняя продолжительность рабочего месяца вычисляется путем деления количества фактически отработанных ч\д на среднесписочное число рабочих:

![]() .

.

Отработанный человеко-день не является точной единицей измерения использования рабочего времени. Он не характеризует продолжительность рабочего дня и не учитывает потерю времени внутри рабочего дня.

Под средней продолжительностью рабочего дня понимается число фактической работы, приходящейся в среднем на 1 рабочего в день (смену) определяется:

- как средняя фактическая продолжительность рабочего дня, т.е. путем деления числа фактически отработанных ч\ч в урочное и сверх урочное рабочее время на число фактически отработанных ч\д.

- как средняя продолжительность урочного рабочего дня, путем деления фактически отработанного в урочное время на число фактически отработанных ч\д.

Продолжительность рабочего дня, установленная трудовым законодательством для данных категорий работников, называется установленная продолжительность рабочего дня. Для определения степени использования установленной продолжительности рабочего дня её следует разделить на средне установленную продолжительность рабочего дня.

Показатель использования рабочего дня вычисляют сопоставлением числа фактически отработанных ч\ч за весь период с количеством ч\ч, которое может быть отработано за весь период при установленной или плановой продолжительности рабочего дня.

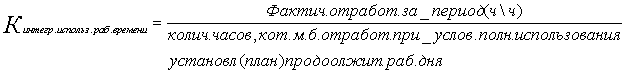

Коэффициент использования рабочего периода (месяца, квартала, года) вычисляется сопоставлением средней фактической продолжительности рабочего периода с установленной или плановой.

Под установленной длительностью рабочего периода понимают число дней работы в периоде. Принятую в плане длительность рабочего периода определяют запланированным числом дней работы одного среднесписочного работника.

Обобщающую картину использования рабочего времени дает интегральный или общий коэффициент использования рабочего периода, он равен произведению коэффициента использования рабочего дня и коэффициента использования рабочего периода:

![]()

Можно также представить коэффициент использования рабочего дня таким образом:

Для характеристики использования рабочих мест вычисляется коэффициент сменности. Он равен отношению общего числа отработанного за отчетный период ч\д во всех сменах, к числу ч\д отработанных в наиболее заполненной смене. Показывает сколько раз за каждые сутки в среднем, используется рабочее место.

Коэффициент непрерывности равен отношению числа рабочих, работающих в наиболее заполненной смене к числу рабочих мест. За месяц коэффициент непрерывности может быть выражен отношением числа ч\д, отработанных в наибольшей смене к произведению числа рабочих мест и числа дней работы цеха или предприятия.

Наличие сверхурочной работы свидетельствует о неритмичности выпуска продукции, о неправильной организации труда и производства, они связаны с пониженной производительностью труда, с дополнительными расходами и увеличением себестоимости продукции. Сверхурочные работы удлиняют продолжительность рабочего дня, создают искусственное представление о лучшем использовании рабочего времени.

Самостоятельный интерес представляет показатель среднего числа часов сверхурочной работы на 1 отработанный ч\д или на одного среднесписочного рабочего за данный период.

Возможно разделение отработанных ч\ч на ч\часы отработанные по прямому и непрямому назначению. Использование рабочего времени не по прямому назначению неизбежно связано с понижением производительности труда и может быть вызвано как причинами внепроизводственного порядка, так и производственного порядка.

К числу первых относят случаи перевода рабочих, на более легкую работу вызванные физическим состоянием работников. Перевод на более легкую работу беременных работниц до получения декретного отпуска.

К числу вторых относят случаи использования простоя рабочих, т.е. те случаи, когда имеет место на основной работе простои, из-за поломки оборудования, нехватки материалов, неподачи эл\энергии, на это время рабочие привлекаются к выполнению работ несоответствующих квалификации.

Неотработанное время, т.е. внутрисменные перерывы в работе делят на 2 группы:

1) Внутрисменное время неиспользованное на производстве по уважительным причинам, складывается из:

Ø часов, которые предоставляют матерям для кормления грудных детей;

Ø часов, затраченных на выполнение государственных обязанностей;

Ø часов, оставшихся неотработанными в связи с болезнью.

2) Внутрисменные потери рабочего времени, складывается из:

Ø неиспользованных внутрисменных простоев рабочей силы;

Ø нарушения трудовой дисциплины (опоздания, преждевременный уход с работы и др.).

Внутрисменные простои – время, в течение которого рабочий находится на производстве и не выполняет никакой работы. На предприятии простои учитываются по причинам их возникновения:

- поломка и ремонт оборудования;

- отсутствие сырья, материалов, полуфабрикатов;

- отсутствие энергии;

- отсутствие и поломка инструментов;

- отсутствие транспорта;

- организационные неполадки.

В отчете предприятия о выполнении плана по труду за каждый квартал приводятся сведения о числе дней явок и неявок рабочих, с распределением неявок по причинам, об общем числе отработанных ч\ч, в т.ч. сверхурочно, а также о числе ч\ч внутрисменных простоев.