- •Тема 1. Предмет, метод, информационная база и задачи статистики в современных условиях, организация статистики в рф.

- •1. Понятие и общее представление о статистике, её роль и связь с различными науками

- •2. Предмет статистики и ее методология

- •3. Актуальные проблемы и основные задачи статистики в современных условиях

- •4. Организация статистики в рф: структура и основные подразделения органов государственной статистики. Международные статистические организации

- •5. Основные категории статистической науки.

- •Тема 2. Статистическое наблюдение.

- •1. Статистическое наблюдение и его основные организационные формы.

- •2. Классификация видов статистического наблюдения и способов сбора статистической информации.

- •3. Программно-методологические и организационные вопросы проведения статистического наблюдения.

- •4. Вопросы точности наблюдения

- •Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы и графики.

- •1. Задачи статистической сводки и ее основное содержание.

- •2. Группировка и ее значение в статистическом исследовании. Виды группировок и задачи, решаемые с помощью группировок.

- •3. Статистическая таблица, элементы и принципы построения, виды.

- •4. Графическое представление статистических данных, его достоинства.

- •Тема 4. Обобщающие статистические показатели абсолютные и относительные.

- •1. Сущность, значение и классификация обобщающих статистических показателей.

- •2. Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании.

- •3. Основные принципы построения относительных величин.

- •4. Виды относительных величин, способы их расчета и формы выражения.

- •Тема 5. Средние величины и показатели вариации.

- •1. Виды средних величин, применение простой и взвешенной средней.

- •Б) средняя квадратическая взвешенная:

- •2. Свойства средней арифметической величины.

- •3. Абсолютные и относительные показатели вариации.

- •4. Дисперсия альтернативного признака. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий.

- •Тема 6. Ряды динамики и их анализ, методы выявления тенденции в рядах динамики.

- •1. Общая характеристика динамических рядов, виды рядов динамики социально-экономических явлений.

- •2. Методика расчета средних уровней ряда динамики.

- •3. Основные показатели изменения уровней рядов динамики.

- •4. Методы выравнивания ряда динамики и измерения сезонных колебаний.

- •Тема 7. Статистические индексы и индексный анализ.

- •1. Общая характеристика индекса и признаки, лежащие в основе классификации индексов.

- •2. Индивидуальные, групповые и общие индексы.

- •3. Агрегатный индекс как основная форма экономического индекса.

- •4. Применение средних индексов и методика их расчета.

- •Тема 8. Выборочный метод в изучении социально-экономических явлений и процессов.

- •1. Теоретические основы выборочного метода наблюдения.

- •2. Виды выборочного наблюдения.

- •3. Методика расчета ошибки выборки и ее вероятности, необходимой численности выборки, обеспечивающей определенную точность выборки.

- •Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей.

- •1. Функциональные, корреляционные и статистические зависимости, общее и различие между ними.

- •2. Характеристика связей между явлениями по направлению и аналитическому выражению.

- •3. Параметрические и непараметрические показатели тесноты связей, основные направления их применения.

- •Тема 10. Статистика населения.

- •1. Население как субъект и объект экономической деятельности.

- •2. Категории постоянного и наличного населения, связь между ними.

- •3. Показатели оценки демографической ситуации территории.

- •4. Оценка численности населения, показатели средней численности населения, методы их исчисления.

- •Тема 11. Статистика занятости и безработицы.

- •1. Актуальные проблемы и основные задачи статистики занятости и безработицы.

- •2. Показатели численности и состава экономически активного населения.

- •3. Показатели уровня и динамики занятых и безработных.

- •Тема 12. Статистика трудовых ресурсов.

- •1. Статическое исследование трудовых ресурсов и основные задачи статистики труда.

- •2. Категории и система показателей численности работников.

- •3. Баланс численности работников и баланс трудовых ресурсов.

- •4. Статистические показатели движения рабочей силы.

- •Тема 13. Система национальных счетов и обобщающих показателей социально-экономического развития на макроуровне.

- •1. Обоснование необходимости перехода к международной методологии статистики.

- •2. Основные категории и показатели системы национальных счетов (снс)

- •3. Система основных счетов в снс.

- •4. Валовой внутренний продукт (ввп).

- •5. Методы исчисления ввп.

- •6. Показатели результатов экономической деятельности и результатов воспроизводства на макроэкономическом уровне

- •Тема 14. Статистика национального богатства.

- •Понятие и состав национального богатства

- •2. Классификация экономических активов.

- •3. Классификация и виды оценки основных фондов.

- •4. Учет и амортизация основных фондов.

- •5. Статистические показатели движения и состояния основных фондов.

- •6. Показатели наличия и использования оборотных средств.

- •Тема 15. Статистика уровня и качества жизни населения.

- •1. Понятие «Уровень жизни населения», его составляющие

- •2. Социальные нормативы и потребности.

- •3. Система показателей уровня жизни населения.

- •4. Проблемы построения обобщающих показателей уровня жизни. Ирчп.

- •Тема 16. Статистика доходов и потребления населением товаров и услуг.

- •1. Состав и показатели доходов населения.

- •2. Дифференциация и индексация доходов.

- •3. Показатели потребления населения.

- •4. Объем и структура потребления товаров и услуг, его дифференциация и эластичность.

- •5. Потребительский бюджет и потребительская корзина.

- •Тема 17. Статистика рабочего времени.

- •1. Статистический учет отработанного и неотработанного рабочего времени.

- •2. Статистические показатели использования рабочего времени.

- •3. Баланс рабочего времени.

3. Параметрические и непараметрические показатели тесноты связей, основные направления их применения.

Теснота (сила) корреляционной зависимости измеряется при помощи коэффициента корреляции, который определяется по формуле:

при парной корреляции:

![]()

при множественной корреляции для двух факторов:

Линейный коэффициент корреляции изменяется от –1 до +1, чем ближе его значение к единице, тем теснее связь между изучаемыми признаками, и, наоборот, с приближением значения коэффициента корреляции к нулю связь становится менее существенной. Если:

![]() – связь между факторами очень слабая;

– связь между факторами очень слабая;

![]() – заметная;

– заметная;

![]() – существенная;

– существенная;

![]() – тесная;

– тесная;

![]() – очень тесная.

– очень тесная.

По направлению выделяют связь прямую и обратную.

При прямой связи с увеличением значений факторного признака происходит увеличение значений результативного признака, а при обратной связи с увеличением значений факторного признака происходит уменьшение значений результативного. Знаки коэффициентов регрессии и корреляции совпадают.

При этом интерпретацию выходных значений коэффициента корреляции можно представить в следующей таблице.

Оценка линейного коэффициента корреляции

Значение коэффициента корреляции |

Характер связи |

Интерпретация связи |

|

отсутствует |

– |

|

прямая |

с увеличением Х увеличивается У |

|

обратная |

с увеличением Х уменьшается У, и наоборот |

|

функциональная |

каждому значению факторного признака строго соответствует одно значение результативного признака |

После определения тесноты связи вычисляется коэффициент детерминации:

![]()

Коэффициент детерминации показывает, на сколько процентов изменения в уровне результативного признака обусловлены влиянием факторных признаков.

Тема 10. Статистика населения.

Цель: развить у студентов способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, научиться выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных статистики населения в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

Отрабатываемые вопросы:

1. Население как субъект и объект экономической деятельности.

2. Категории постоянного и наличного населения, связь между ними.

3. Показатели оценки демографической ситуации территории.

4. Оценка численности населения, показатели средней численности населения, методы их исчисления.

1. Население как субъект и объект экономической деятельности.

Статистика населения – древнейшая отрасль статистической науки, которая изучает население и процессы, связанные с его динамикой, с количественной стороны в конкретных условиях общественного развития. Таким образом, предметом изучения этой отрасли статистики являются население и закономерности его развития.

Население – это совокупность людей, проживающих в пределах определенной территории: части страны, всей страны, группы стран, всего земного шара. К числу демографических процессов относятся:

а) процессы естественного движения населения и смены поколений, т.е. воспроизводства;

б) процессы изменения структуры населения (по полу, возрасту, социальному и экономическому составу, уровню образования и грамотности, этническим группам);

в) процессы изменения размещения населения по территории;

г) процессы миграции населения.

Как известно, свой предмет статистика изучает при помощи совокупности специфических приемов и способов, составляющих ее метод. Наряду с общепринятыми приемами массового наблюдения, сводки и группировки его данных, обобщающих показателей, статистика населения использует свои, особенные способы, такие как построение вероятностных таблиц, демографической сетки, возрастных пирамид и др.

Основная цель расчета показателей статистики населения – оценка демографической ситуации, сложившейся на конкретной территории в конкретных условиях места и времени, ее прогноз на будущее. В состав системы показателей оценки демографической ситуации включаются показатели:

а) динамики численности населения;

б) его естественного движения;

в) миграции;

г) размещения населения;

д) состава и структуры населения;

е) продолжительности жизни и воспроизводства населения.

Расчет демографических показателей очень часто бывает, связан с необходимостью определения среднегодовой численности населения территории. Выбор способа ее расчета зависит от исходных данных.

Если имеются данные на начало (S1) и конец периода (S2), то средняя численность населения определяется по формуле средней арифметической простой:

![]()

Если имеются данные равноотстоящего моментного ряда динамики, то:

![]()

где S1, S2, ..., Sn-1, Sn – численность населения на начало месяца;

n – число месяцев.

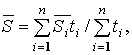

Если требуется найти среднюю численность населения в не равноотстоящем моментном ряду динамики, то используется формула средней арифметической взвешенной:

где

![]() – средняя численность населения в i-м

интервале, рассчитываемая по приведенным

выше формулам;

– средняя численность населения в i-м

интервале, рассчитываемая по приведенным

выше формулам;

ti – длительность i-го интервала времени. Если нужно определить среднюю численность населения за длительный период времени, то используется формула средней логарифмической:

![]()

где S1 – численность населения на начало периода;

Sn – то же на конец периода.