- •Введение

- •Тема 19 Управленческие решения

- •Понятие управленческого решения

- •Классификация управленческих решений

- •Требования, предъявляемые к управленческим решениям

- •Содержание процесса принятия решений

- •Методы выработки и оценки альтернатив. Современные методы принятия управленческих решений

- •Оценка эффективности решений

- •Контрольные вопросы по теме №19

- •Тема 20 человеческие ресурсы организации

- •Сущность категорий «персонал», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы»

- •Человек как индивид, личность, индивидуальность

- •Структура личности: темперамент, характер, способности

- •Особенности персонала как ресурса организации

- •Трудовая жизнь и трудовое поведение

- •Виды трудового поведения

- •Мотивы поведения человека в организации

- •Трудовой потенциал работника и трудовой потенциал организации

- •Принципы оценки трудового потенциала

- •Контрольные вопросы по теме №20

- •Тема 21 Планирование персонала

- •Сущность планирования персонала

- •Определение потребности в персонале. Факторы, определяющие потребность в персонале

- •Планирование набора персонала

- •Планирование высвобождения персонала

- •Планирование использования персонала

- •Планирование развития персонала

- •Планирование затрат на персонал

- •Контрольные вопросы по теме №21

- •Тема 22 Маркетинг персонала

- •Понятие маркетинга персонала

- •Содержание маркетинговой деятельности на рынке труда

- •Внешние и внутренние факторы маркетинга персонала

- •Процесс маркетинга персонала

- •Источники покрытия потребности в кадрах, их преимущества и недостатки

- •Оценка эффективности маркетинга персонала

- •Контрольные вопросы по теме №22

- •Тема 23 Набор и отбор трудовых ресурсов организации

- •Сущность, источники, методы и принципы набора трудовых ресурсов

- •Роль отбора в механизме формирования трудовых ресурсов организации

- •Методы отбора

- •Процесс отбора

- •Интервью с кандидатами на вакантные должности

- •Процесс интервью: планирование, установление контакта, диалог, окончание, анализ

- •Окончание

- •Результативность интервью

- •Невербальные особенности интервью

- •Оценка эффективности набора и отбора трудовых ресурсов

- •Контрольные вопросы по теме №23

- •Тема 24 Адаптация персонала

- •Понятие адаптации персонала

- •Виды адаптации

- •Процесс адаптации

- •Организация адаптации персонала

- •Эффективность адаптации

- •Контрольные вопросы по теме №24

- •Тема 25 Развитие персонала

- •Содержание работы по развитию персонала

- •Сущность подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки

- •Формы обучения персонала

- •Субъекты обучения персонала, их цели

- •Процесс организации обучения

- •Методы обучения

- •Деловая карьера, ее виды

- •Управление деловой карьерой

- •Этапы управления деловой карьерой

- •Контрольные вопросы по теме №25

- •Тема 26 Оценка деятельности персонала

- •Сущность и виды контроля деятельности персонала. Понятие и цели оценки деятельности персонала

- •Показатели оценки деятельности персонала

- •Методы оценки деятельности персонала

- •1 Не способен принимать самостоятельные решения

- •2 Принимаемые решения далеко не всегда оказываются верными

- •3 Способен принимать грамотные решения в некритических ситуациях

- •1 Единолично вырабатывает план действий и сам его реализует, иногда обращаясь к подчиненным

- •2 Единолично вырабатывает план действий и ставит перед подчиненными конкретные задачи

- •3 Единолично вырабатывает план действий, затем доводит до подчиненных суть задания и их задачи

- •Технологии оценки деятельности персонала

- •Контрольные вопросы по теме №26

- •Тема 27 организация Командной работы

- •Понятие команды

- •Эффективность команды

- •Параметры команды

- •Структура команды

- •Процессы становления и развития команды

- •Процесс становления и развития команды

- •Процессы выработки и реализации командных норм

- •Процессы выработки, принятия и реализации командных решений

- •Роли членов команды

- •Внешняя среда команды

- •Мотивация команды

- •Контрольные вопросы по теме 27

- •Тема 28 фактор времени в организации управленческого труда

- •Время как фактор управления и производства. Время как личный ресурс руководителя

- •Содержание труда руководителя

- •Организация труда на рабочем месте руководителя

- •Проведение совещаний

- •Телефонные разговоры

- •Работа с корреспонденцией

- •Эффективность использования рабочего времени

- •Сущность тайм-менеджмента

- •Контрольные вопросы по теме №28

- •Тема 29 управление Организационными конфликтами и стрессами

- •Понятие конфликта

- •Стили поведения в конфликте

- •Руководитель в конфликте

- •Методы разрешения конфликтов

- •Сущность стрессов

- •Управление стрессами

- •Контрольные вопросы по теме №29

- •Тема 30 стратегии организации

- •Понятие стратегии. Эталонные стратегии

- •Факторы формирования и выбора стратегии

- •Этапы стратегического планирования

- •Портфель продукции организации

- •Реализация стратегии

- •Контроллинг в стратегическом управлении организацией

- •Контрольные вопросы по теме №30

- •Тема 31 управление конкурентоспособностью организации

- •Понятие конкуренции, конкурентоспособности. Конкурентные преимущества и их формирование

- •Конкурентные силы по м. Портеру

- •Конкурентная позиция организации

- •Конкурентоспособность организаций, продукции и политики предприятия

- •Оценка уровня конкурентоспособности организации

- •Контрольные вопросы по теме №31

- •Тема 32 инжиниринг и Реинжиниринг организации

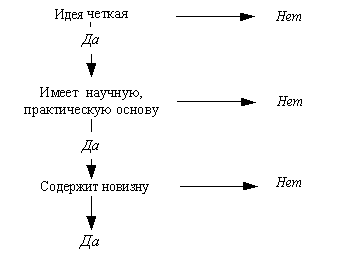

- •Сущность инжиниринга и реинжиниринга. Понятие бизнес-процессов в организации и реинжиниринга

- •Реинжиниринг бизнес-процессов

- •Этапы реинжиниринга

- •Критерии эффективности реинжиниринга

- •Контрольные вопросы по теме №32

- •Тема 33 имидж организации

- •Понятие и структура имиджа

- •Имидж руководителя и имидж организации

- •Формирование имиджа организации

- •Связь имиджа и успеха организации

- •Контрольные вопросы по теме №33

- •Тема 34 Оценка эффективности управленческой деятельности

- •Содержание и особенности управленческого труда

- •Эффективность управления

- •Оценка эффективности управленческого труда

- •Деятельность руководителя, ее целесообразность и особенности

- •Параметры управленческого труда

- •Содержание личностных, профессиональных и деловых качеств руководителя

- •Роли, исполняемые руководителем

- •Межличностные:

- •Решающие:

- •Оценка эффективности деятельности руководителя. Методы и технологии оценки труда руководителей

- •Контрольные вопросы по теме №34

- •Литература

Содержание процесса принятия решений

Процесс принятия управленческих решений в организации можно представить в виде последовательных этапов, имеющих между собой прямые и обратные связи рис.19.1.

Рисунок 19.1 – Алгоритм принятия и реализации управленческого решения

1-й этап – подготовка управленческого решения – проводится экономический анализ ситуации на микро- и макроуровне, который включает поиск, сбор, обработку информации, выявление и формулировка проблемы, требующей решения.

Проблемы могут быть:

стандартными – имеющими четкую структуру, причинно-следственные связи;

хорошо структурированными – когда проблемы разбиты на подпроблемы, блоки вопросов;

слабоструктурированные проблемы – недостаточно определены направления, решения, причинно-следственные связи, сами проблемы не формулируются достаточно четко;

неструктурированные проблемы – не имеют аналогов, и способы решения не определены – например, природные и техногенные катастрофы с большими социальными последствиями.

2-я стадия – принятие решения – осуществляется разработка и оценка альтернативных решений и курсов действий, проводятся многовариантные расчеты; производится отбор критериев выбора оптимального решения; выбор и принятие наилучшего решения.

3-я стадия – реализация управленческого решения – принимаются меры для конкретизации решения и доведения его до исполнителей.

4-я стадия – контроль за исполнением решения – необходимо убедиться в том, что принятое решение действительно приведет к исходу, удовлетворяющему тем задачам по управлению, которые и привели к началу данного процесса. В процессе контроля выявляются отклонения и вносятся поправки, помогающие реализовать решение полностью. С помощью контроля устанавливается обратная связь между управляющей и управляемой системами.

На практике, разумеется, все может проходить не так гладко:

подэтапы могут проходить не в такой очередности, они могут срываться, перескакивать, подчиняться обратным связям, параллельному движению;

процесс принятия решения тем более индивидуален, чем решение сложнее;

ограниченный объем информации ограничивает рациональность решения, возрастает роль интуиции лица, принимающего решение;

нет стремления к оптимальному решению, если есть удовлетворяющее;

менеджеры различным образом вмешиваются в структуру и процесс принятия решений, влияя, таким образом, на их качество.

Методы выработки и оценки альтернатив. Современные методы принятия управленческих решений

Методы, применяемые на этапе определения альтернатив. На этом этапе необходимо выявить все возможные варианты решения проблемы, сформировать так называемое «поле альтернатив». С этой целью применяются следующие методы генерации альтернатив:

Метод «Мозговой атаки»;

Морфологический анализ;

Методы ассоциаций и аналогий;

Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота;

Метод матриц открытия;

Синектику.

Метод мозговой атаки при генерации альтернатив. В основе метода мозговой атаки лежит психологический эффект интеллектуального взрыва.

Группе в 5–8 человек предлагается каждому высказать идеи и предложения по решению поставленной задачи. В результате получается N идей. Если группа будет высказываться по поставленной задаче коллективно, то получится N*K идей. Во время сеанса мозговой атаки происходит цепная реакция, при которой одна идея порождает несколько других идей, что приводит к интеллектуальному взрыву.

Метод мозговой атаки предназначен для активизации поиска различных вариантов решений и выбора из них наилучшего. Он широко применяется в управленческой практике с целью получения максимального количества оригинальных идей за короткий промежуток времени. 30-40 минут.

При мозговой атаке группа делится на генераторов и критиков. Генераторы высказывают как можно больше идей, а критики эти идеи оценивают. Все высказанные идеи записываются на бумагу или на аудионоситель.

Правила проведения мозговой атаки:

краткость изложения идеи (менее 1 минуты);

отсутствие на 1 этапе критики высказывания предложений;

возможность развития идеи, высказанной ранее;

возможность записи идей на аудионоситель.

Рис. 19.2. Аналитическая оценка «мозговой атаки»

Морфологический анализ. Данный метод, разработанный в 1942 г. американским астрофизиком Цвики, используется в целях расширения области поиска вариантов решения проблемы. Он предполагает углубленную классификацию объектов и позволяет на основе построения модели (двух- или трехмерной матрицы) получать новые решения, составляя комбинации элементов морфологической модели (матрицы). Основные этапы анализа:

Определение характеристик объекта или задач;

Определение разновидностей реализации задач;

Формирование морфологической модели в виде матрицы, где по вертикали отражается совокупность всех задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. По горизонтали для каждой задачи дается вариант (один или несколько) решения;

Получение комбинаций элементов матрицы, причем каждое новое решение представляет собой сочетание элементов, взятых по одному из каждой строки матрицы;

Анализ на предмет выявления совместимости элементов друг с другом в полученной комбинации. В случае несовместимости комбинация исключается из рассмотрения;

Оставшиеся варианты оцениваются, сравниваются по установленным критериям. Выбирается наилучший вариант.

Методы ассоциаций и аналогий. Эти методы предполагают активизацию ассоциативного мышления человека.

К этим методам относится метод фокальных объектов и метод генерирования случайных ассоциаций.

Метод фокальных объектов состоит в перенесении признаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект, который лежит в фокусе переноса.

В результате возникает ряд неожиданных вариантов решения.

Метод генерирования случайных ассоциаций. Метод предполагает наличие двух списков. Список объектов и список признаков. На основании этих списков формируется третий список – список связей объектов и признаков. Используются случайные комбинации объектов и признаков, в результате чего формируются случайные ассоциации.

Метод контрольных вопросов. Данный метод применяется для психологической активизации творческого процесса. Суть метода состоит в том, чтобы с помощью наводящих вопросов подвести к решению задачи. Метод может применяться как в индивидуальной работе, так и при коллективном обсуждении проблемы, например при мозговой атаке.

Метод коллективного блокнота. Метод позволяет сочетать независимое выдвижение идей каждым членом рабочей группы с коллективной их оценкой и процессом выработки решения.

Каждый участок получает блокнот, в котором записывает в общих чертах существо проблемы, а также данные, позволяющие ориентироваться в ней. В течение месяца каждый участник записывает в блокнот возникающие идеи, касающиеся рассматриваемой проблемы, оценивает их и определяет, какие из них могут обеспечить наилучшее решение проблемы. Одновременно формулируются наиболее целесообразные направления исследования. Кроме того, фиксируются идеи, не касающиеся данной проблемы, но развитие которых, может оказаться полезным для нахождения окончательного решения.

Метод матриц открытия. Этот метод получил широкое распространение во Франции. Как и в морфологическом методе синтеза, здесь преследуется цель систематически исследовать все мыслимые варианты, вытекающие из закономерностей строения (морфологии) совершенствуемой системы, выбрать и изучить поле возможных решений.

Метод матриц открытия, как правило, не даёт законченных решений и служит для систематизации имеющегося материала и определения отправных пунктов дальнейшего исследования. Получаемые с помощью этого метода комбинации характеристик дают возможность для плодотворных ассоциаций, постановки проблем, которые ранее оставались незамеченными.

Синектика. Это комплексный метод стимулирования творческой деятельности, использующий приёмы и принципы, как Мозговой атаки, так и метода аналогий и ассоциаций.

Само слово «Синектика» – неологизм, означающий объединение разнородных элементов.

В основе метода лежит поиск нужного решения с помощью преодоления психологической инерции, состоящей в стремлении решить проблему традиционным путём. Синектика позволяет выйти за рамки какого-то конкретного образа мыслей и значительно расширяет диапазон поиска новых идей за счет представления непривычного привычным.

Метод синектики широко использует личную аналогию (эмпатию). Человек мысленно вживается в образ рассматриваемой системы, стараясь отождествить себя с ней и проанализировать возникающие ощущения. Это помогает при синтезе новых вариантов систем.

Синектика успешно применяется при решении особо сложных проблем, а также для проверки осуществимости различных идей.

Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив. После составления перечня вариантов решения следует переходить к оценке каждой альтернативы. Оценка решений включает определение достоинств, недостатков и возможных последствий каждого из них.

Для сравнения решений используют методы:

многокритериальной оценки;

экспертной оценки.

Эти методы позволяют провести сравнение альтернатив решений по установленным ранее (на этапе формулировки критериев и ограничений) критериям. Для определения возможных последствий принятия каждой из альтернатив широко используются методы:

поискового прогнозирования;

нормативного прогнозирования.

Рассмотрим подробнее особенности и содержание перечисленных методов.

Методы многокритериальной оценки альтернатив. При разработке управленческих решений важно правильно оценить сложившуюся ситуацию и альтернативные варианты решений, чтобы выбрать наиболее эффективное решение, соответствующее целям организации.

Организация, лицо, принимающее решение, при принятии решений руководствуются целями, которые они стремятся достигнуть. Каждой цели должен соответствовать критерий, с помощью которого может быть оценена степень достижения цели.

Так, например, если цель – обеспечение высокого качества выпускаемого предприятием изделия, то в роли интегрального критерия может выступать качество изделия, а в роли частных критериев – показатели, характеризующие функциональные возможности изделия (экономические, экологические, эргономические, а также показатели надежности, безопасности и др.). Естественно, что, оценив предварительно значения частных критериев для объекта, мы с большей достоверностью можем оценить качество объекта в целом.

Иногда единственный критерий, используемый для оценки объекта экспертизы, называют скалярным, а совокупность критериев, характеризующих объект экспертизы, – векторным критерием.

Методы экспертной оценки. Для широкого круга неформализуемых проблем (в политической, идеологической, экономической, социальной, военной и других сферах человеческой деятельности) экспертные процедуры наиболее эффективны, а в ряде случаев могут оказаться единственным средством их решения.

Метод экспертной оценки основывается на построении высококвалифицированным специалистом (экспертом) рациональной процедуры интуитивно-логического анализа в сочетании с количественной оценкой и обработкой результатов.

Область применения методов экспертных оценок весьма широка.

Типовые задачи, решаемые методами экспертной оценки, следующие:

составление перечня свершения возможных событий в различных областях деятельности организации за определенный промежуток времени;

определение целей и задач управления с упорядочением их по степени важности (ранжирование в дереве целей);

определение альтернативных вариантов решения задачи с оценкой их предпочтения;

альтернативное распределение ресурсов для решения задачи с оценкой их предпочтительности, и т.д.

При выполнении своей роли в процессе управления эксперты выполняют две основные функции:

формируют объекты экспертизы (альтернативные ситуации, цели, решения и т.д.);

производят измерение характеристик сформированных объектов (вероятности свершения события, коэффициентов значимости целей, предпочтений решений и т.п.).

Кроме вышеперечисленных методов используются и количественные методы принятия решений – в их основе лежит научно-практический подход, предполагающий выбор оптимальных решений путем обработки (с помощью ЭВМ и ЭММ) больших массивов информации. Основаны на одновременном использовании математических и экономических методов при решении практических задач.

В зависимости от типа математических функций, положенных в основу моделей, различают:

А) линейное моделирование – используются линейные зависимости;

Б) динамическое программирование – позволяет вводить дополнительные переменные в процессе решения задач;

В) вероятностные и статистические модели – реализуются в методах теории массового обслуживания;

Г) теория игр – моделирование таких ситуаций, принятие решения в которых должно учитывать несовпадение интересов различных подразделений;

Д) имитационные модели – позволяют экспериментально проверить реализацию решений, изменить исходные предпосылки, уточнить требования к ним.