- •Волновые свойства электронов

- •Взаимодействие электронов с веществом

- •Принципиальная схема микроскопа

- •Электромагнитные линзы

- •Передача информации от образца к изображению

- •Просвечивающие и сканирующие микроскопы

- •Системы регистрации изображения

- •Подложки

- •Тонкие срезы

- •Контрастирование

- •Криомикроскопия

- •Иммуноэлектронная микроскопия

- •Применение золотых кластеров

- •II. Микроскопия силового поля

- •Принципы сканируюшей туннельной и атомно-силовой микроскопии

- •Атомно силовой микроскоп

- •Способы получения изображения

- •Основной принцип работы асм

- •Визуализация биологических структур

- •Подложки и приготовление образцов

- •III. Флуоресцентная микроскопия

- •Стандартный флуоресцентный микроскоп

- •Двух- и трехфотонное возбуждение

II. Микроскопия силового поля

Принципы сканируюшей туннельной и атомно-силовой микроскопии

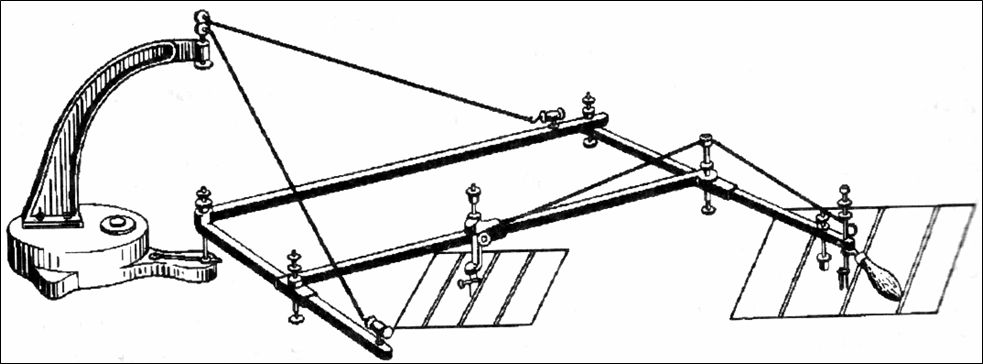

На рисунке 35.1 показано первое устройство, созданное человеком в которое может расматриваться как прототип современного атомно силового микроскопа. Это пантограф, который фактически является переносчиком информации с одного профиля на другой – своеобразным преобразователем координат.

Рис. 35.1. Пантограф Христофа Шейнера

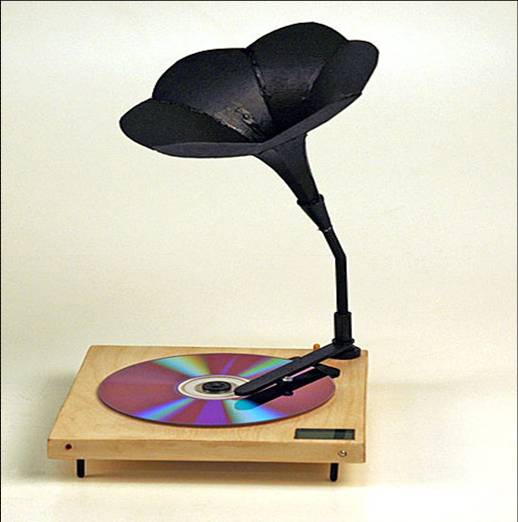

Следующими устройствами, которые можно считать близкими по принципу действия к современным атомно силовым микроскопам, являются фонограф Эдисона, патефон братьев Пате и современный СД или ДВД диск. Всех их объединяет одно – профиль поверхности считываются либо тонкой иглой, либо лучом лазера.

Рис. 35.2. Прототипы современных силовых микроскопов. а) фонограф Эдисона, б) патефон братьев Пате и с) современный СД диск.

Изобретение сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) открыло новые возможности для решения таких задач. СТМ был первым прибором нового класса инструментов, называемых сканирующими микроскопами, которые имели общий принцип функционирования.

В нем исследуемая молекула помещалась на пьезостолик и сканировалась тонким острием в вакууме.

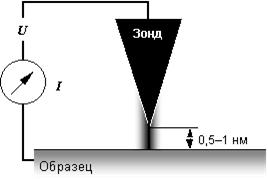

Рис. 35.3. Схема работы сканирующего туннельного микроскопа

В качестве зонда в СТМ используется острая проводящая игла. Между острием иглы и образцом прикладывается рабочее напряжение, и при подводе острия к образцу примерно до 0,5–1,0 нм электроны с образца начинают “туннелировать” через зазор к острию, или, наоборот, в зависимости от полярности рабочего напряжения (рис. 35.3). На основании данных о токе туннелирования в СТМ проводится визуализация топографии. Чтобы происходило туннелирование, как образец, так и острие должны быть проводниками или полупроводниками. Изображений непроводящих материалов СТМ дать не может.

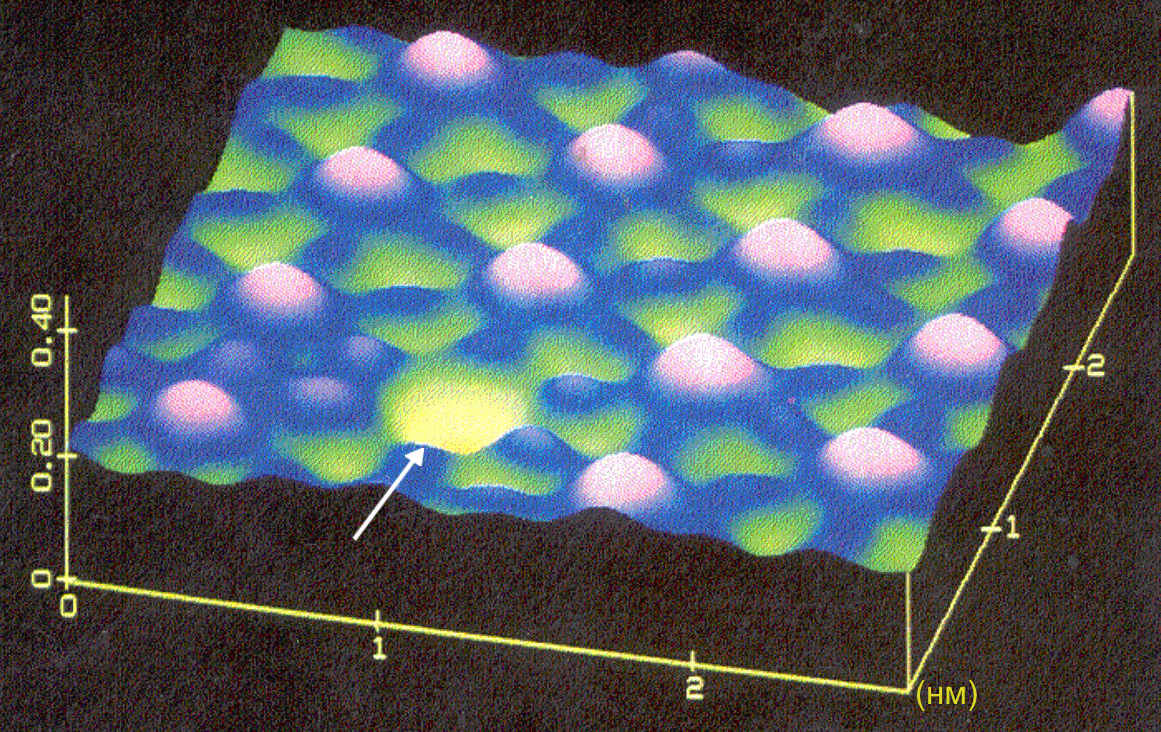

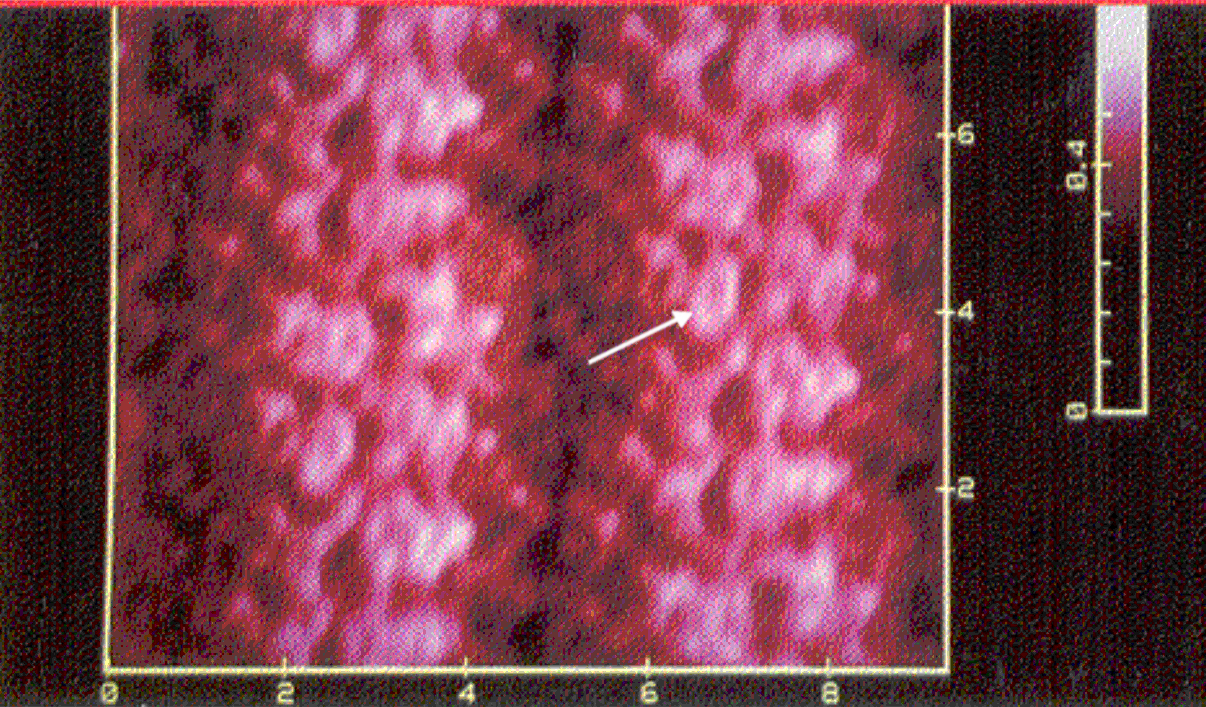

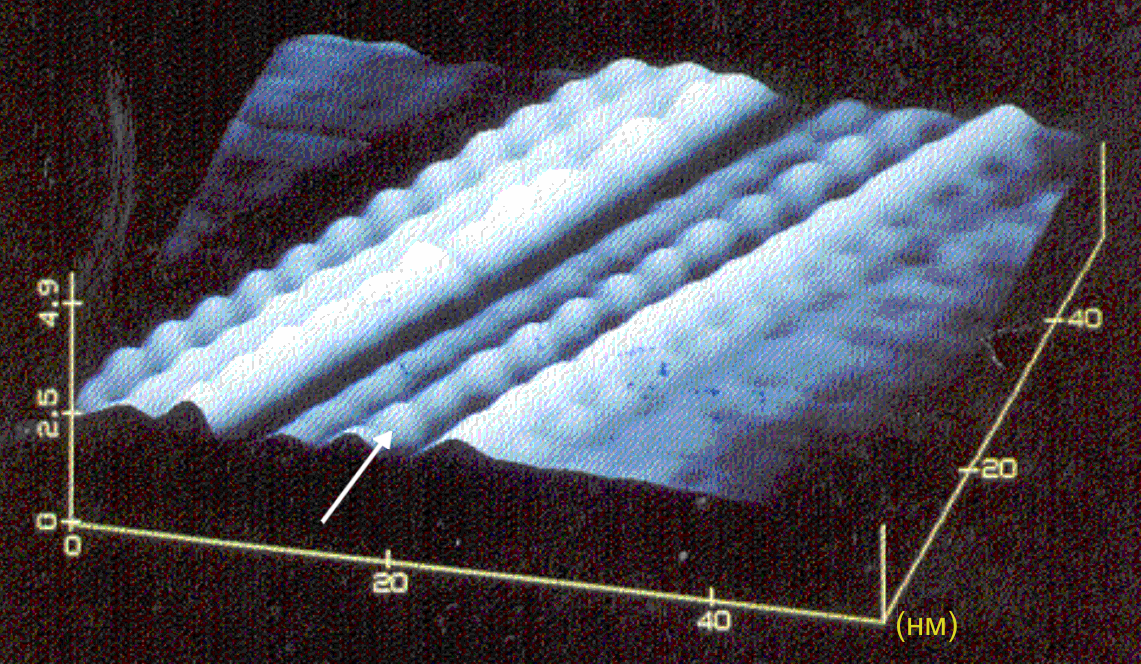

Измеряя протекающий ток в таком промежутке, удалось получать топографию исследуемых молекул с потрясающей точностью. На рисунке 35.4(а) показаны одиночные атомы йода на поверхности платинового кристалла, включая вакансию; на рисунке 35.4(б) видны бензольные кольца в синтетическом полимере на графитовой подложке. Рисунок 35.4 показывает, что туннельный микроскоп позволяет разглядывать поверхность с ранее неслыханной детальностью – атом за атомом. Однако у СТМ есть один недостаток: с его помощью можно изучать только материалы, хорошо проводящие электрический ток. Такое ограничение вытекает из самого принципа работы СТМ – для эффективного туннелирования (просачивания) электронов через зазор между поверхностью исследуемого образца и чувствительным элементом прибора (иглой) поверхность должна быть проводящей.

Рис. 35.4. (а) Атомы йода на поверхности платинового кристалла. Свободные углубления (вакансии) показаны стрелкой. (б) Жидкий кристалл полимера на графитовой подложке. Бензольные кольца показаны стрелкой. (в) Первое изображение молекулы Z-ДНК, расположенной на графите, впоследствии оказавшееся невоспроизводимым.

Потенциальная возможность исследовать топографию поверхности молекул в вакууме с разрешением на уровне атомных размеров, давала надежду на то, что СТМ может стать инструментом для секвенирования молекул ДНК и для воспроизведения поверхности биологических макромолекул с высокой точностью. Но вскоре выяснилось, что изображения многих биологических макромолекул в вакууме трудно воспроизводимы и эта надежда так и не стала реальностью. Так, применение этого микроскопа к ДНК (рис. 35.4(в)) привело к фальстарту – только при высокой доле воображения на этой картинке можно узнать Z-ДНК.

Фундаментальный прорыв в этой области наступил в 1986 году, когда Г. Бинниг, К. Квайт и К. Гербер сконструировали сканирующий силовой микроскоп (АСМ), который мог работать как на воздухе, так и в водной среде.