- •Часть IV

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.1. Факторы метаморфизма

- •1.1.1. Температура

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.1.2. Давление

- •1.1.3. Значение флюидной фазы

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1. Факторы и типы метамор&ишп

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2. Типы метаморфизма

- •1.2.1. Метаморфизм погружения

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2.2. Метаморфизм нагревания

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1.2.3. Метаморфизм гидратации

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2.5. Ударный метаморфизм

- •2. Состав и строение

- •2.1. Минеральный состав. Понятие о минеральном парагенезисе

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •2.2. Химический состав метаморфических пород как отражение природы протолита

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2.3. Структуры и текстуры метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2.4. Механизм формирования структур и текстур метаморфических пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация

- •3.1. Минеральные фации метаморфизма

- •3.2. Критерии выделения минеральных фаций

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3.3. Введение в парагенетический анализ. Диаграммы «состав-парагенезис»

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3.4.1. Фации метаморфизма погружения

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3.4.2. Фации контактового метаморфизма

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •4. Петрография некоторых

- •4.1. Породы метаморфизма погружения

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.1.3. Эклогиты

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.2. Породы контактового метаморфизма

- •4.2.1. Роговики

- •4.2.2. Мраморы

- •4.3. Породы прогрессивного регионального метаморфизма

- •4.3.1. Метапелиты

- •4.3.2. Метабазиты

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.3.6. Мраморы

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.1. Фациальные серии метаморфических пород

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.2. Метаморфические пояса и метаморфические эпохи

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •5.3. Специфика метаморфизма в докембрии

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.4. Металлогеническое значение метаморфизма

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве Заключение

- •Дополнительная литература

- •Часть V.

- •Используемые символы:

- •Введение

- •1. Общие сведения

- •1.1. Температура, давление, состав и агрегатное состояние гидротермальных растворов

- •1.2. Различие и сходство метасоматизма и метаморфизма

- •1.3. Типоморфные признаки метасоматических горных пород

- •Дополнительная литература

- •2. Cистематика

- •2.1. Принципы систематики метасоматитов

- •2.2. Минеральные фации метасоматитов малых глубин

- •Дополнительная литература

- •3. Метасоматиты, равновесные со щелочными растворами

- •3.1. Фенитовая фация

- •3.1.1. Фениты

- •3.1.2. Содалитовые метасоматиты

- •3.1.3. Физико-химические условия формирования метасоматитов

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.2. Фация полевошпатовых метасоматитов

- •3.2.1. Алъбититы

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.2.2. Микроклиниты

- •3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.3. Эйситы

- •Дополнительная литература

- •4. Метасоматиты, равновесные с нейтральными растворами

- •4.1. Скарновая фация

- •4.1.1. Магнезиальные скарны

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.1.2. Известковые скарны

- •4.2. Фация кварц-полевошпатовых метасоматитов

- •4.2.1. Кварц-калишпатовые и кварц-альбитовые метасоматиты

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.2.2. Кварц-плагиоклазовые метасоматиты

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.3. Пропилитовая фация

- •4.3.1. Пропилиты

- •4.3.2. Гидрослюдиты

- •4.3.4. Распространенность и рудоносность метасоматитов

- •4.4. Турмалиниты

- •Дополнительная литература

- •5. Метасоматиты, равновесные с кислыми растворами

- •5.1. Филлизитовая фация

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •5.1.1. Грейзены

- •5.1.2. Цвиттеры

- •5.1.3. Слюдиты

- •5.1.4. Физико-химические условия формирования среднетемпературных филлизитов

- •5.1.6. Березиты и серицитолиты

- •5. 1. 7. Листвениты

- •5.1.9 Распространенность и рудоносность метасоматитов

- •5.2. Фация вторичных кварцитов

- •5.3. Аргиллизитовая фация

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •5. Метасоматиы, равновесные с кислыми раствора

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •Дополнительная литература

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6.1. Причины эволюции гидротермальных растворов

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6. Метасоматизм во времени и простпанстяр

- •6.2. Ассоциации метасоматических пород в типовых геологических обстановках

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6.2.2. Ассоциация метасоматитов, связанных с гранитоидами повышенной основности

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •Дополнительная литература

- •Заключение

- •Часть I. Методы петрографических исследований 7

- •Часть II. Магматические горные породы (петрография) 139

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология) 389

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических

- •424000, Г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112

3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами

следующего их слияния до полных псевдоморфоз микроклина по пластинкам слюды, содержащих многочисленные пылевидные включения магнетита. В дальнейшем псевдоморфозы разрастаются и стягиваются в крупные порфиробласты, свободные от посторонних включений. Процесс сопровождается перекристаллизацией акцессорных минералов и увеличением их количества.

Вдоль линейных зон катаклаза и милонитизации в микроклини-тах развивается поздняя альбитизация, в результате которой происходит образование микроклин-альбитовых метасоматитов, а также сидерита, кальцита, хлорита и гематита.

Зональное строение тел микроклинитов выражено неясно, и только в зонах глубинных разломов при замещении жил катакла-зированных гранитов и пегматитов латеральная зональность проявлена более отчетливо.

Метасоматическая колонка образования микроклинитов по би-отитовым гнейсам, составленная по данным Б.И.Омельяненко [1978], имеет следующий вид:

Биотитовый гнейс: Ан (Олиг) + Ми + Кв + Би

Аб + Цо + Ми + Кв + Би

Ми + Би + Аб + Кв

Ми + Би + Аб

Ми + Би

Ми

3.2.3. Эгирин (рибекит)-магнетитовые метасоматиты

Эгирин (или рибекит)-магнетитовые метасоматиты образуются в зонах глубинных разломов при наложении щелочного метасоматизма на железистые кварциты и гематит-магнетитовые руды.

Главные минералы метасоматитов представлены эгирином, щелочными амфиболами (рибекит, рибекит-родусит, кроссит), магнетитом гематитом. Среди второстепенных и акцессорных минералов отмечаются кварц, альбит, сфен, апатит со значительной примесью урана, монацит, торит, эшинит и урансодержащие минералы: уранинит, настуран, браннерит и малакон.

Главные минеральные ассоциации:

магнетит + рибекит (или другие щелочные амфиболы);

эгирин + магнетит + гематит.

Первая ассоциация, как правило, формируется по железистым рудам куммингтонит-гематит-магнетитового состава, а вторая - по

673

Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

гематит-магнетитовым прослоям и железистым кварцитам. Наиболее слабо процесс метасоматического замещения проявлен в бескварцевых рудных прослоях. Однако на контакте железистых руд с биотитовыми сланцами за счет обоих типов исходных пород развивается минеральная ассоциация: альбит + карбонат (рибекит) + эгирин + магнетит, которая позволяет предположить, что в условиях высокой щелочности растворов и, видимо, большего парциального давления СО2 в газовой фазе SiO2 и FeO приобретают подвижность и могут мигрировать из алюмосиликатных прослоев в рудные, и наоборот. Кроме того, кремнезем частично привносится гидротермальными растворами.

Образование большей части акцессорных минералов, в том числе урановых, связано с поздней стадией низкотемпературной кар-бонатизации, когда щелочные силикаты замещаются магнезиаль-но-железистыми карбонатами, а затем доломитом. В это же время образуются флогопит и гидрослюды.

Метасоматическая колонка эгирин (рибекит)- магнетитовых метасоматитов имеет следующий вид:

0. Железистый кварцит

1.Риб + Мт + Ка

Риб + Мт

Эг + Мт

3.2.4. Эгирин-флюоритовые метасоматиты

Эгирин-флюоритовые метасоматиты, впервые описанные А.И.Тугариновым (1963 г.), образуются по доломитам, кремнистым доломитам и карбонатным сланцам. Главными минералами являются флюорит и эгирин. Количество эгирина в кремнистых доломитах заметно увеличивается, а в карбонатных сланцах дополнительно появляется натриевый амфибол. Для всех разновидностей метасоматитов характерны гематит или пирит. Среди второстепенных и акцессорных минералов отмечены барит, бастнезит (Ce,La,Dy)FCO3 и эшинит (Y,Ca,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6.

Интересно отметить, что большая часть натрия не фиксируется в карбонатных породах и выносится растворами, в то время, как фтор полностью осаждается кальцием доломитов в виде флюорита-

СаСО3 + 2NaF = CaF2 + Na2CO3.

кальцит раствор флюорит раствор

674

3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами

3.2.5. Физико-химические условия формирования метасоматитов

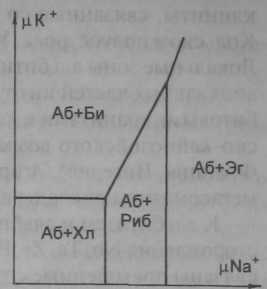

Рис. 3.2. Зависимость устойчивости цветных минералов альбититов от активностей натрия и калия, по Б.И. Омельяненко [1978]

Согласно экспериментальным данным, альбититы образуются при Т— 550—300 °С под воздействием умереннощелочных растворов (рН = 7-8) (см. рис. 3.1, поле 10), в которых aNa+ » aK+. На ранней стадии процесса растворы, возможно, содержали значительное количество СО2. При Т > 500 °С кристаллизуются эги-рин-авгиты и эгирин-диопсиды, а пи-роксены с большим содержанием эги-ринового компонента устойчивы лишь ниже 500-450 °С. Щелочные амфиболы образуются в интервале 500—300 °С, а альбит, сосуществующий с цветными минералами,— при Т= 580-360 °С.

В лияние

различных интенсивных параметров

на состав и последовательность

формирования минеральных ассоциаций

в альбититах и альбитизи-рованных

породах отражены на рисунках

3.2 и 3.3.

лияние

различных интенсивных параметров

на состав и последовательность

формирования минеральных ассоциаций

в альбититах и альбитизи-рованных

породах отражены на рисунках

3.2 и 3.3.

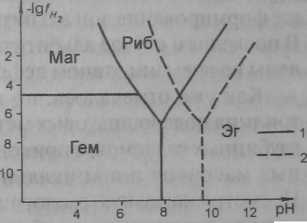

Рис. 3.3. Поля стабильности железосодержащих минералов, поТ.И. Макаровой и др. (1984 г.). 1 -Т= 300 "С, Р= 0.86 МПа, 2-Т= 200°С,Р=100МПа

Температура образования мик-роклинитов оценивается в интервале от 600-650 до 450 "С, рН = 7.0-8.5. Состав растворов практически не отличается от вызывающих альбитизацию гидротерм, за исключением соотношения Na/K, однако и в этом случае cNa+ > аК+. В опытах Г.П.Зарайского и В.Н.Зырянова [1972] мик-роклинизация становилась возможной при использовании раствора 0.2т • KF + 0.8т • NaF (Т= 550 °С).

3.2.6. Распространенность и рудоносность

Альбититы, микроклиниты и микроклин-альбитовые породы в зонах глубинных разломов имеют преимущественно докембрий-

Часть У. Петрография и петрология метасоматических горных пород

ский возраст Мощные зоны альбитизации прослежены, например, в фундаменте Сибирской и Восточно-Европейской платформ. Значительно реже аналогичные метасоматиты развиты в фанерозой-ских подвижных поясах (Полярный Урал). Альбититы и микро-клиниты, связанные со щелочными породами, установлены на Кольском полуострове, Урале, в Карелии, Туве и других регионах. Локальные зоны альбитизации и калишпатизации характерны для апикальных частей интрузивных тел, сложенных микроклин-аль-битовыми гранитами и лейкогранитами палеозойского и мезозой-ско-кайнозойского возраста (Забайкалье, Тува, Казахстан, Урал, Франция, Нигерия). Эгирин-магнетитовые и эгирин-флюоритовые метасоматиты описаны в Центральной Азии и других регионах.

К альбититам и альбитизированным породам приурочены месторождения Nb, Та, Zr, РЗЭ, U, Th. Кроме того, с микроклин итами связаны повышенные содержания Be. Редкометальная минерализация формируется непосредственно в процессе полевошпатового метасоматизма, и рудные минералы входят в парагенезисы с альбитом и щелочными цветными минералами. Что касается урана, то по крайней мере часть месторождений связана с более поздними минеральными парагенезисами, в которые входят калиевые слюды, сидерит, кальцит, хлорит, гематит. Эти парагенезисы либо завершают формирование зон альбитизации, либо наложены на эти зоны. В последнем случае альбититы и урановые руды могут быть разделены во времени этапом деформаций и катаклаза.

Как уже отмечалось, по геологической позиции выделяются три типа полевошпатовых метасоматитов, локализованных в зонах глубинных разломов, в приконтактовых частях щелочных интрузивных массивов и в апикальных частях тел щелочных гранитов. Несмотря на разную геологическую позицию все эти типы метасоматитов характеризуются близкими петрографическими и геохимическими особенностями, а также сходными физико-химическими условиями формирования, что подчеркивает генетическую общность всех полевошпатовых метасоматитов.