- •Часть IV

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.1. Факторы метаморфизма

- •1.1.1. Температура

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.1.2. Давление

- •1.1.3. Значение флюидной фазы

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1. Факторы и типы метамор&ишп

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2. Типы метаморфизма

- •1.2.1. Метаморфизм погружения

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2.2. Метаморфизм нагревания

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1.2.3. Метаморфизм гидратации

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2.5. Ударный метаморфизм

- •2. Состав и строение

- •2.1. Минеральный состав. Понятие о минеральном парагенезисе

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •2.2. Химический состав метаморфических пород как отражение природы протолита

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2.3. Структуры и текстуры метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2.4. Механизм формирования структур и текстур метаморфических пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация

- •3.1. Минеральные фации метаморфизма

- •3.2. Критерии выделения минеральных фаций

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3.3. Введение в парагенетический анализ. Диаграммы «состав-парагенезис»

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3.4.1. Фации метаморфизма погружения

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3.4.2. Фации контактового метаморфизма

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •4. Петрография некоторых

- •4.1. Породы метаморфизма погружения

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.1.3. Эклогиты

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.2. Породы контактового метаморфизма

- •4.2.1. Роговики

- •4.2.2. Мраморы

- •4.3. Породы прогрессивного регионального метаморфизма

- •4.3.1. Метапелиты

- •4.3.2. Метабазиты

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.3.6. Мраморы

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.1. Фациальные серии метаморфических пород

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.2. Метаморфические пояса и метаморфические эпохи

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •5.3. Специфика метаморфизма в докембрии

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.4. Металлогеническое значение метаморфизма

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве Заключение

- •Дополнительная литература

- •Часть V.

- •Используемые символы:

- •Введение

- •1. Общие сведения

- •1.1. Температура, давление, состав и агрегатное состояние гидротермальных растворов

- •1.2. Различие и сходство метасоматизма и метаморфизма

- •1.3. Типоморфные признаки метасоматических горных пород

- •Дополнительная литература

- •2. Cистематика

- •2.1. Принципы систематики метасоматитов

- •2.2. Минеральные фации метасоматитов малых глубин

- •Дополнительная литература

- •3. Метасоматиты, равновесные со щелочными растворами

- •3.1. Фенитовая фация

- •3.1.1. Фениты

- •3.1.2. Содалитовые метасоматиты

- •3.1.3. Физико-химические условия формирования метасоматитов

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.2. Фация полевошпатовых метасоматитов

- •3.2.1. Алъбититы

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.2.2. Микроклиниты

- •3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.3. Эйситы

- •Дополнительная литература

- •4. Метасоматиты, равновесные с нейтральными растворами

- •4.1. Скарновая фация

- •4.1.1. Магнезиальные скарны

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.1.2. Известковые скарны

- •4.2. Фация кварц-полевошпатовых метасоматитов

- •4.2.1. Кварц-калишпатовые и кварц-альбитовые метасоматиты

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.2.2. Кварц-плагиоклазовые метасоматиты

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.3. Пропилитовая фация

- •4.3.1. Пропилиты

- •4.3.2. Гидрослюдиты

- •4.3.4. Распространенность и рудоносность метасоматитов

- •4.4. Турмалиниты

- •Дополнительная литература

- •5. Метасоматиты, равновесные с кислыми растворами

- •5.1. Филлизитовая фация

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •5.1.1. Грейзены

- •5.1.2. Цвиттеры

- •5.1.3. Слюдиты

- •5.1.4. Физико-химические условия формирования среднетемпературных филлизитов

- •5.1.6. Березиты и серицитолиты

- •5. 1. 7. Листвениты

- •5.1.9 Распространенность и рудоносность метасоматитов

- •5.2. Фация вторичных кварцитов

- •5.3. Аргиллизитовая фация

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •5. Метасоматиы, равновесные с кислыми раствора

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •Дополнительная литература

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6.1. Причины эволюции гидротермальных растворов

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6. Метасоматизм во времени и простпанстяр

- •6.2. Ассоциации метасоматических пород в типовых геологических обстановках

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6.2.2. Ассоциация метасоматитов, связанных с гранитоидами повышенной основности

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •Дополнительная литература

- •Заключение

- •Часть I. Методы петрографических исследований 7

- •Часть II. Магматические горные породы (петрография) 139

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология) 389

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических

- •424000, Г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112

5.1. Фациальные серии метаморфических пород

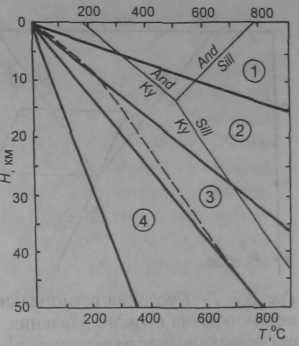

Если термо- и барометрические оценки, которые соответствуют максимальной температуре метаморфизма пород, развитых в одной и той же провинции, но относящихся к разным минеральным фациям, нанести на Р— Т диаграмму, то точки расположатся вдоль линии, наклон которой отражает градиент dT/dP. Сравнительный анализ показал, что могут быть выделены устойчивые типы метаморфических зон с разными градиентами dT/dP, которые соответствуют определенным фациалъным сериям метаморфических пород— естественным ассоциациям разнофациальных пород, связанных во времени и пространстве и являющихся результатом одного и того же метаморфического процесса.

Вслед за А.Миясиро, Э.Ден-Тексом, АА.Маракушевым можно выделить следующие типы фациальных серий:

серии контактового метаморфизма с максимальными гради ентами dT/dP (геотермический градиент более 60 °С/км);

серии регионального метаморфизма низкого давления с вы сокими градиентами dT/dP (геотермический градиент от 60 до 25 °С/км);

серии регионального метаморфизма высокого давления с меньшими градиентами dT/dP (геотермический градиент от 25 до16°С/км);

серии метаморфизма погружения с минимальными гради ентами dT/dP (геотермический градиент от 16 до 7 °С/км).

Следует обратить внимание на то, что указанные выше геотермические градиенты относятся к максимальным температурам ме-

626

5. Метаморфизм во времени и пространстве

Если

вместе с границами фациальных серий

нанести на Р-Т

ди-аграмму

поля устойчивости минералов в системе

Al2Si05

и

стационарную

континентальную геотерму (см. рис.

5.1), то можно увидеть, что

серии контактового метаморфизма и

регионального метаморфизма

низкого давления формируются в условиях

аномального нагрева

земной коры, а траектории этих серий

наклонены положе, чем стационарная

геотерма. Следовательно, нагрев не был

связан с погружением

пород на глубину, а вызывался

дополнительным источником

тепла. Траектории фациальных серий

метаморфизма погружения

расположены ниже стационарной геотермы,

что указывает не

только на отсутствие дополнительного

нагрева, но и на возможность некоторого

охлаждения по сравнению со средней

температурой

в земной коре.

Природа

фациальных серий контактового

метаморфизма очевидна

- максимальные градиенты dT/dP

обусловлены

тепловым

627

Типичная серия регионального метаморфизма низкого давления была описана А.Мия-сиро (1961 г.) в поясе Абукума в Японии, а серия метаморфизма погружения — в поясе Сам-багава. Поэтому серии (2) и (4), выделенные на рисунке 5.1, иногда называют сериями типа Абукума и Самбагава. Серия регионального метаморфизма высокого давления была описана еще в конце XIX века английским геологом Барроу в нагорьях Шотландии, и серию (3) часто называют серией типа Барроу.

Рис. 5.1. Фациальные серии метаморфических пород

— контактовый метаморфизм,

— региональный метаморфизм низкого давления, 3 — региональ ный метаморфизм высокого давле ния, 4 — метаморфизм погруже ния. Пунктир — стационарная континентальная геотерма; пока заны области устойчивости поли морфных модификаций Al2Si05

Часть ГУ. Петрография и петрология метаморфических горных пород

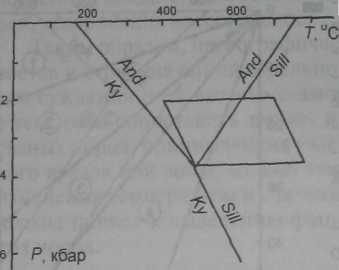

Рис.

5.2. Р- Т условия

регионального метаморфизма низкого

давления, характерные

для многих регионов, по Де-Йореоидр.

(1991г.) Исходные

термо- и барометрические данные

получены при условии РH2O=

Рлит. ое

воздействием магматических тел

на окружающие породы (см.

разделы 1.2.2 и 3.4.2). Формирование

серий регионального

метаморфизма низкого

давления, которое чаще всего

происходит в интервале

давлений 200—400 МПа (Н=

5-12

км) при температуре

400-750 °С (рис. 5.2) также

вероятнее всего связано с

нагревом, вызванным подъемом

магматических масс. Это

подтверждается частым пространственным

и хронологическим

совмещением ареалов

интенсивного магматизма

и метаморфизма низкого

давления, что убедительно продемонстрировано,

например, для

Северной Америки (данные Д.Л. Армстронга

и П. Уорда, 1991

г.). Количественные модели показывают,

что источником тепла

могут быть как магматические тела,

подпирающие зону метаморфизма

снизу, например, мантийные астенолиты,

так и гранитоид-ные

плутоны, проникающие непосредственно

в ту область, где происходит

метаморфизм. Эти модели, по-видимому,

можно распространить

и на региональный метаморфизм высокого

давления, однако

следует учитывать, что при формировании

фациальных серий,

включающих породы с кианитом, существенную

роль могут играть

тектонические перекрытия в зонах

сближения континентальных

плит, что приводит к быстрому увеличению

мощности коры и росту температуры

внутри нее. Если же подобные перекрытия

связаны

с быстрым погружением на глубину

(субдукцией) относительно

холодной океанской литосферы, то, как

показывают расчеты,

могут возникнуть отрицательные

температурные аномалии, с

которыми связывают тепловой режим

метаморфизма погружения.

Не исключено, что существенную роль

играет и охлаждение, связанное

с широкомасштабной конвективной

циркуляцией морских

вод.

ое

воздействием магматических тел

на окружающие породы (см.

разделы 1.2.2 и 3.4.2). Формирование

серий регионального

метаморфизма низкого

давления, которое чаще всего

происходит в интервале

давлений 200—400 МПа (Н=

5-12

км) при температуре

400-750 °С (рис. 5.2) также

вероятнее всего связано с

нагревом, вызванным подъемом

магматических масс. Это

подтверждается частым пространственным

и хронологическим

совмещением ареалов

интенсивного магматизма

и метаморфизма низкого

давления, что убедительно продемонстрировано,

например, для

Северной Америки (данные Д.Л. Армстронга

и П. Уорда, 1991

г.). Количественные модели показывают,

что источником тепла

могут быть как магматические тела,

подпирающие зону метаморфизма

снизу, например, мантийные астенолиты,

так и гранитоид-ные

плутоны, проникающие непосредственно

в ту область, где происходит

метаморфизм. Эти модели, по-видимому,

можно распространить

и на региональный метаморфизм высокого

давления, однако

следует учитывать, что при формировании

фациальных серий,

включающих породы с кианитом, существенную

роль могут играть

тектонические перекрытия в зонах

сближения континентальных

плит, что приводит к быстрому увеличению

мощности коры и росту температуры

внутри нее. Если же подобные перекрытия

связаны

с быстрым погружением на глубину

(субдукцией) относительно

холодной океанской литосферы, то, как

показывают расчеты,

могут возникнуть отрицательные

температурные аномалии, с

которыми связывают тепловой режим

метаморфизма погружения.

Не исключено, что существенную роль

играет и охлаждение, связанное

с широкомасштабной конвективной

циркуляцией морских

вод.