- •Часть IV

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.1. Факторы метаморфизма

- •1.1.1. Температура

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.1.2. Давление

- •1.1.3. Значение флюидной фазы

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1. Факторы и типы метамор&ишп

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2. Типы метаморфизма

- •1.2.1. Метаморфизм погружения

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2.2. Метаморфизм нагревания

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1.2.3. Метаморфизм гидратации

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •1. Факторы и типы метаморфизма

- •1.2.5. Ударный метаморфизм

- •2. Состав и строение

- •2.1. Минеральный состав. Понятие о минеральном парагенезисе

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •2.2. Химический состав метаморфических пород как отражение природы протолита

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2.3. Структуры и текстуры метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2.4. Механизм формирования структур и текстур метаморфических пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •2. Состав и строение метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация

- •3.1. Минеральные фации метаморфизма

- •3.2. Критерии выделения минеральных фаций

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3.3. Введение в парагенетический анализ. Диаграммы «состав-парагенезис»

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3.4.1. Фации метаморфизма погружения

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •3.4.2. Фации контактового метаморфизма

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •3. Классификация метаморфических горных пород

- •4. Петрография некоторых

- •4.1. Породы метаморфизма погружения

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.1.3. Эклогиты

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.2. Породы контактового метаморфизма

- •4.2.1. Роговики

- •4.2.2. Мраморы

- •4.3. Породы прогрессивного регионального метаморфизма

- •4.3.1. Метапелиты

- •4.3.2. Метабазиты

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •4.3.6. Мраморы

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.1. Фациальные серии метаморфических пород

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.2. Метаморфические пояса и метаморфические эпохи

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород

- •5.3. Специфика метаморфизма в докембрии

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве

- •5.4. Металлогеническое значение метаморфизма

- •5. Метаморфизм во времени и пространстве Заключение

- •Дополнительная литература

- •Часть V.

- •Используемые символы:

- •Введение

- •1. Общие сведения

- •1.1. Температура, давление, состав и агрегатное состояние гидротермальных растворов

- •1.2. Различие и сходство метасоматизма и метаморфизма

- •1.3. Типоморфные признаки метасоматических горных пород

- •Дополнительная литература

- •2. Cистематика

- •2.1. Принципы систематики метасоматитов

- •2.2. Минеральные фации метасоматитов малых глубин

- •Дополнительная литература

- •3. Метасоматиты, равновесные со щелочными растворами

- •3.1. Фенитовая фация

- •3.1.1. Фениты

- •3.1.2. Содалитовые метасоматиты

- •3.1.3. Физико-химические условия формирования метасоматитов

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.2. Фация полевошпатовых метасоматитов

- •3.2.1. Алъбититы

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.2.2. Микроклиниты

- •3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •3.3. Эйситы

- •Дополнительная литература

- •4. Метасоматиты, равновесные с нейтральными растворами

- •4.1. Скарновая фация

- •4.1.1. Магнезиальные скарны

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.1.2. Известковые скарны

- •4.2. Фация кварц-полевошпатовых метасоматитов

- •4.2.1. Кварц-калишпатовые и кварц-альбитовые метасоматиты

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.2.2. Кварц-плагиоклазовые метасоматиты

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •4.3. Пропилитовая фация

- •4.3.1. Пропилиты

- •4.3.2. Гидрослюдиты

- •4.3.4. Распространенность и рудоносность метасоматитов

- •4.4. Турмалиниты

- •Дополнительная литература

- •5. Метасоматиты, равновесные с кислыми растворами

- •5.1. Филлизитовая фация

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •5.1.1. Грейзены

- •5.1.2. Цвиттеры

- •5.1.3. Слюдиты

- •5.1.4. Физико-химические условия формирования среднетемпературных филлизитов

- •5.1.6. Березиты и серицитолиты

- •5. 1. 7. Листвениты

- •5.1.9 Распространенность и рудоносность метасоматитов

- •5.2. Фация вторичных кварцитов

- •5.3. Аргиллизитовая фация

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •5. Метасоматиы, равновесные с кислыми раствора

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •Дополнительная литература

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6.1. Причины эволюции гидротермальных растворов

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6. Метасоматизм во времени и простпанстяр

- •6.2. Ассоциации метасоматических пород в типовых геологических обстановках

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6.2.2. Ассоциация метасоматитов, связанных с гранитоидами повышенной основности

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •6. Метасоматизм во времени и пространстве

- •Дополнительная литература

- •Заключение

- •Часть I. Методы петрографических исследований 7

- •Часть II. Магматические горные породы (петрография) 139

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология) 389

- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических

- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических

- •424000, Г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112

4.2.1. Роговики

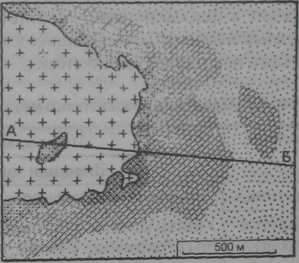

Рис.

4.3. Схема

строения контактового ореола

гранодиоритового плутона 1

— гранодиориты,

2—

вмещающие

песчаники и глинистые сланцы, 3

—

контактовые роговики:

а

—

биотитовые с андалузитом, б— биотито-вые

с силлиманитом

609

![]() аиболее

распространенные продукты контактового

метаморфизма

получили название роговиков,

а

сам процесс в геологической практике

часто называют ороговикованием вмещающих

пород. Если

тот или иной интрузивный

массив вскрыт эрозией,

то вокруг него можно

наблюдать ореол экзоконтактовых

изменений

(рис. 4.3). Роговики, развитые

в пределах этого ореола,

имеют резкий контакт

с интрузивным телом,

а на некотором удалении

от контакта постепенно переходят в

неизмененные

вмещающие породы.

Ширина экзо-контактового

ореола может

варьировать от нескольких

сантиметров до сотен

и даже до первых тысяч

метров.

аиболее

распространенные продукты контактового

метаморфизма

получили название роговиков,

а

сам процесс в геологической практике

часто называют ороговикованием вмещающих

пород. Если

тот или иной интрузивный

массив вскрыт эрозией,

то вокруг него можно

наблюдать ореол экзоконтактовых

изменений

(рис. 4.3). Роговики, развитые

в пределах этого ореола,

имеют резкий контакт

с интрузивным телом,

а на некотором удалении

от контакта постепенно переходят в

неизмененные

вмещающие породы.

Ширина экзо-контактового

ореола может

варьировать от нескольких

сантиметров до сотен

и даже до первых тысяч

метров.

Роговики — это, как правило, плотные и креп-

Часть

ГУ. Петрография и петрология метаморфических

горных пород

Часть

ГУ. Петрография и петрология метаморфических

горных пород

кие породы, которые образуют положительные формы рельефа. Часто можно наблюдать как замкнутые цепи холмов, сложенных роговиками, огибают пониженные участки, в пределах которых на поверхность выведены интрузивные породы. При раскалывании роговики дают звонкую щебенку, имеющую полураковистый, как у фарфора, излом и режущие края.

Текстура роговиков может быть однородной (массивной) или пятнистой (в случае кучного распределения метаморфических минералов). Иногда встречаются роговики со сланцеватой текстурой. Под микроскопом видно, что роговики представляют собой мелкозернистый гранобластовый агрегат полигональных минеральных зерен, часто взаимно прорастающих друг в друга. Характерны тройные сочленения границ зерен под углом 120°. Подобную микроструктуру называют роговиковой. Минеральный состав роговиков и других контактово-метаморфических пород зависит от состава протолита (табл. 4.1).

Роговики по глинистым породам. В контактовых ореолах, наложенных на глинистые породы, более или менее отчетливо прослеживаются внутренняя зона роговиков, средняя зона узловатых сланцев и внешняя зона пятнистых сланцев, котопые постепенно переходят в неизмененные глинистые сланцы или аргиллиты. Во внешней зоне пятнистых сланцев контактовый метаморфизм выражается в некотором увеличении размеров зерен вследствие пере-

Таблица 4.1. Продукты контактового метаморфизма пород разного состава

Протолит |

Продукты метаморфизма |

||

Внешняя зона |

Внутренняя зона |

||

Известняки |

Мраморизованные известняки |

Мраморы |

|

Глинистые породы |

Узловатые сланцы с биотитом, андалузитом, кордиеритом, гранатом |

Роговики с биотитом, андалузитом, кордиеритом, фанатом |

Роговики с биотитом, гиперстеном, калиш-патом, андалузитом, силлиманитом |

Кварцевые песчаники |

Кварцевые и слюдяно-кварцевые роговики |

||

Основные эффузивы |

Актинолитовые роговики с альбитом и эпидо-том |

Роговообманко-вые роговики со средним плагиоклазом |

Пироксеновые роговики с основным плагиоклазом |

610

4- Петрография некоторых распространенных метаморфических пород

кристаллизации и появлении темных пятен размером до 2-3 мм в поперечнике, в которые собираются углистые частицы и магнетит, ранее равномерно распределенные по всему объему породы. Глинистые минералы испытывают частичную дегидратацию с образованием серицита и хлорита. Общий минеральный состав пятнистых сланцев: хлорит, хлоритоид, серицит (мусковит), кварц. Если исходные породы содержали примесь карбонатного материала, появляются тремолит и эпидот. Структура гранолепидобластовая, сохраняются реликты первичных текстур и структур, свойственных осадочному протолиту.

В средней зоне описанные выше породы сменяются узловатыми слюдяными сланцами. Происходит дальнейшее увеличение размеров минеральных зерен, а вместо пятен возникают отчетливо выраженные порфиробласты кордиерита или андалузита, которые макроскопически имеют вид узелков или бугорков, возвышающихся над поверхностями сланцеватости. Общий минеральный состав: биотит, мусковит, кварц, кордиерит, андалузит, рудный минерал, углистое вещество (графит). В породах, содержавших известь, появляются плагиоклаз и роговая обманка. Структура порфиробластовая, пойкилобластовая, ситовидная.

Порфиробласты и пойкилобласты кордиерита имеют округлые формы с неровными границами и содержат многочисленные включения основной ткани. Включения биотита, мусковита, графита сохраняют ориентировку основной ткани, что свидетельствует о более позднем росте порфиробластов. Порфиробласты андалузита имеют призматическую форму и содержат небольшую примесь углистого вещества.

Во внутренней зоне контактового ореола развиты биотитовые (самые распространенные), кордиеритовые, андалузитовые, кварц-полевошпатовые роговики, которые могут содержать силлиманит, ги-перстен, гранат (альмандин). При дефиците SiO2 появляются корунд и шпинель, а при избытке СаО волластонит, диопсид, гроссуляр.

Порфиробласты андалузита представлены хиастолитом с крестообразным расположением углистых включений. Для порфиробластов кордиерита характерны секториальные двойники, состоящие из трех или шести индивидов. Основная ткань роговиков состоит из изометричных зерен кварца, полевых шпатов (без двойникового строения) и листочков красно-бурого биотита с почти квадратными поперечными сечениями. В непосредственной близости от контакта биотит замещается тонковолокнистым силлиманитом.

611

Часть ГУ. Петрография и петрология метаморфических горных пород

В процессе охлаждения роговики испытывают диафторез: кор-диерит замещается серицитом и хлоритом, а андалузит — серицитом и мусковитом.

Роговики по песчаникам. Кварцевые песчаники, испытавшие термальное воздействие интрузивов, превращаются в кварцевые роговики. Во внешней зоне контактового ореола сохраняются реликты обломочных зерен, которые обрастают бахромой более мелких зерен кварца, возникших при перекристаллизации цемента. Ближе к контакту происходит полная перекристаллизация породы с образованием роговиковой структуры. По песчаникам с кремнистым цементом развиваются кварцевые роговики, представляющие собой сплошной гранобластовый агрегат кварца. По песчаникам с глинистым цементом формируются слюдяно-кварцевые (обычно биоти-товые) роговики с кордиеритом, андалузитом, силлиманитом. Арко-зовые песчаники превращаются в кварц-полевошпатовые роговики.

Роговики по основным вулканическим породам. Если гипабис-сальные интрузивы прорывают вулканические породы основного состава, то образуются зональные экзоконтактовые ореолы, в которых по мере приближения к контакту альбит-эпидотовые роговики сменяются амфиболовыми, а затем и пироксеновыми роговиками. Изменение минерального состава роговиков и температурные условия их формирования отражены в таблице 3.3. Если исходные породы обладали порфировой структурой, то ее реликты обычно сохраняются вплоть до внутренней зоны. Бластопорфировая структура нередко наблюдается даже в пироксеновых роговиках.