- •Часть III

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Глубинное строение земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •1.1. Земная кора

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •1.2. Верхняя мантия

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •1.3. Астеносфера и литосфера

- •1.4. Нижняя мантия и ядро Земли

- •1.Глубинное строение Земли

- •Дополнительная литература

- •2. Современные представления о происхождении земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •2. Современные представления о происхождении Земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3. Физические свойства,

- •3.1. Физические свойства магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3.2. Зарождение магм

- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3.3. Подъем магм

- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.1. Форма кристаллов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.2. Размер кристаллов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология);

- •4.3. Последовательность кристаллизации

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.2. Двойная система с эвтектикой

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.3. Тройная система с эвтектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.5. Тройная система с котектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.7. Двойная система с перитектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.8. Тройная система с перитектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •5. Генетическая систематика магматических горных пород

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.1. Продукты затвердевания первичных мантийных магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6, Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6.1.1. Происхождение коматиитов и пикритов

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6.1.2. Происхождение бонинитов

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III Магматические горные породы (петрология)

- •6.2. Дифференциаты и кумулаты мантийных магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.2.2. Методы исследования кристаллизационной дифференциации

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6.2.3. Кумулаты мантийных магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.3. Механизм формирования расслоенных плутонов

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.4. Происхождение анортозитов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.5. Происхождение карбонатитов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •7. Магматические горные

- •7.1. Закономерности частичного плавления и кристаллизации кварц-полевошпатовых пород

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.1.2. Состав эвтектоидных кислых магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7.2. Продукты затвердевания автохтонных и аллохтонных коровых магм

- •7.3. Автохтонные и параавтохтонные граниты зон ультраметаморфизма

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.4.2. Умеренноглиноземистые гранодиориты—адамеллиты—

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.4.3. Высокоглиноземистые мелано- и лейкограниты (s-mun)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7.4.5. Низкоглиноземистые граносиениты—граниты—аляскиты и трахириолиты (пантеллериты)-риолиты (комендиты) (а-тип)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.5. Дифференциация кислых коровых магм

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Дополнительная литература

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •8.1. Смешение первичных мантийных магм и их дифференциатов в промежуточных камерах

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Гибридного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8.2. Контаминация мантийных ультраосновных и основных магм сиалическими горными породами корового происхождения

- •8.3. Контаминация кислых коровых магм более основными горными породами

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Породами

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8.5. Смешение мантийных и коровых магм

- •8.5.1. Признаки смешения магм

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •8.6. Петрологические модели формирования изверженных пород среднего состава, не связанные со смешением магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •9. Происхождение

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •9, Происхождение мегматических ассоциаций

- •Дополнительная литература

- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции земли

- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции Земли

- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции Земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •Заключение

Часть III. Магматические горные породы (петрология)

этой коры представлены офиолитовыми комплексами в складчатых поясах. Океанская кора слагает дно современных океанов. Начало стадии фактически совпадает со временем появления типичных офиолитов. Важнейшим отличием магматизма континентально-океанической стадии является его разнообразие (см. рис. 10.3). Отчетливо проявлено различие магматизма дивергентных (конструктивных) и конвергентных (деструктивных) границ плит, а также внутриплитного магматизма. В течение последнего миллиарда лет магматизм мало отличался от современного.

Типичные складчатые пояса известны, начиная с гренвильской орогении (1.1 млрд лет). Затем они формировались в байкальское (пан-африканское) время (конец венда), каледонское (ордовик-девон), герцинское (карбон—пермь) и альпийское (неоген) время. Полагают, что после каждого из перечисленных орогенических событий возникали крупные суперконтиненты (позднепротерозой-ская Родйния, каледонская Гондвана, герцинская Пангея), распавшиеся затем в результате рифтогенеза.

В начале континентально-океанической стадии еще сохраняются некоторые элементы более ранних стадий. Например, на интервал 1.7—1.6 млрд лет приходится пик формирования ассоциации анортозитов и гранитов рапакиви, которая широко представлена в Балтийско-Украинском, Транссибирском и Северо-Американ-ском поясах. Фиксируется мощный всплеск позднепротерозойско-го кислого магматизма, отраженный на рисунках 10.1 и 10.2.

В целом в течение континентально-океанической стадии происходит в основном перераспределение сиалической коры и в меньшей степени ее наращивание ювенильным материалом. Наличие разнообразных щелочных пород свидетельствует о плавлении все более глубоких горизонтов мантии, которому предшествовала ее метасоматическая переработка. Жесткость литосферы способствует образованию глубинных разломов и проявлению магматизма в виде линейно-складчатых поясов. Механизмы тектоники лито-сферных плит получают широкое развитие, что подтверждается формированием офиолитов и метаморфических пород высокого давления (глаукофановые сланцы).

Главные рубежи эволюции магматизма. Как следует из рисунков 10.1-10.3, главными возрастными рубежами эволюции магматизма в истории Земли являются 4.0 млрд лет (граница между лунной и нуклеарной стадиями), 2.5 млрд лет (между нуклеар-ной и кратонной стадиями) и 2.0 млрд лет (между кратонной и кон-

542

/ft Магматизм главных стадий геологической эволюиии Земли

тинентально-океанической стадиями).

Рубеж 4.0 млрд лет соответствует началу собственно геологической истории Земли, учитывая наличие близких к этому рубежу датировок магматических пород.

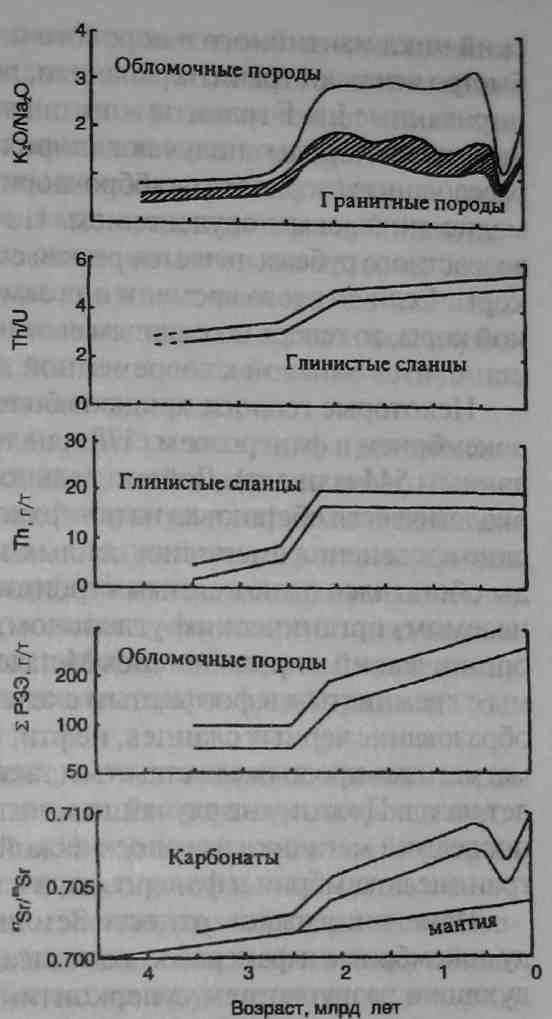

Рис. 10.4. Вариации состава осадочных пород в геологической истории как отражение изменений состава континентальной коры, по К-Конди, 1983 г.

Второй важнейший рубеж — 2.5 млрд лет — четко выражен как на диаграмме цикличности магматизма (см. рис. 10.1), так и на эволюционном графике (см. рис. 10.3). Этот рубеж соответствует границе архея и протерозоя Канадского щита. На рисунке 10.1 он отвечает завершению крупного позднеархейского цикла мантийного магматизма, который проявился практически на всех древних щитах, кроме Антарктического. После этого цикла наступил период слабой активности мантийного магматизма. К рубежу 2.5 млрд лет при-, урочено завершение массо-, вого формирования как гранит-зеленокаменных поясов с коматиитами, так и грану-лит-гнейсовых областей (серых гнейсов); в это время появляются

первые щелочные породы.

Следует отметить, что этот рубеж смещается до 2.3 млрд лет по пику корового кислого магматизма (см. рис. 10.1), который сопровождал позднеархейский пик мантийного магматизма. Однако большинство важнейших событий отвечает рубежу 2.5 млрд лет.

Рубеж 2.0 млрд лет в эволюции магматизма проявлен менее определенно. С этого времени начинается новый позднепротерозой-543

ский цикл мантийного и корового магматизма, возникают и затем быстро исчезают граниты рапакиви, появляются глубоко дифференцированные Li-F граниты и онгониты, некоторые специфические щелочные породы, получают широкое распространение крупные расслоенные (перидотит-габбро-норитовые) плутоны с сульфидным медно-никелевым оруденением. Но главной особенностью этого возрастного рубежа является резкая смена состава континентальной коры. Если до этого времени она заметно отличалась от современной коры, то теперь по главным своим параметрам (см. рис. 10.4) она становится близкой к современной континентальной коре.

Некоторые геологи придают большое значение границе между докембрием и фанерозоем (570 млн лет, а по последним изотопным данным 544 млн лет). Действительно, на этой границе изменилась экологическая обстановка на поверхности Земли: частые докембрий-ские оледенения сменились теплым климатом, состав морской воды обогатился радиогенным стронцием, азотом, фосфором, кремнеземом, органическим углеродом, резко изменился и расцвел органический мир, появились Metazoa и многоклеточные организмы с кремнистым и фосфатным скелетом. Это вызвало интенсивное образование черных сланцев, нефти, фосфоритов. Однако характер магматизма продолжал оставаться таким, каким он стал 2.0— 1.6 млрд лет назад. Поэтому не случайно многие исследователи считают, что последний мегацикл в геологической истории Земли начался не на границе докембрия и фанерозоя, а на рубеже 2.0 млрд лет.

Изменения на поверхности Земли, относящиеся к границе между докембрием и фанерозоем связывают с возникновением и последующим разрушением суперконтинента Гондваны. Это не было исключительным событием в геологической истории. На протяжении последнего миллиарда лет кроме Гондваны формировались позднепротерозойский суперконтинент Родиния и мезозойский суперконтинент Пангея.

Общая направленность эволюции магматизма в истории Земли и причины эволюции. Эволюция магматизма в истории Земли носила как циклический, так и необратимый характер. Цикличность проявлена в периодическом изменении интенсивности магматического процесса. Связь циклов корового и мантийного магматизма свидетельствует об инициировании корового магматизма мантийным.

Необратимым в эволюции кислого магматизма является рост в кратонную стадию доли калиевых гранитов и соответствующее увеличение величины K2O/Na2O в континентальной коре.

544

В более явном виде необратимые изменения магматизма проявле-ны в исчезновении одних магматических ассоциаций и появлении других. Так, к концу нуклеарной стадии почти исчезают коматииты и анортозиты, но появляются первые щелочные породы. В конце Красиной стадии возникают, а затем исчезают граниты рапакиви, проявляется все разнообразие щелочных пород, включая карбонатиты.

Таким образом, общая эволюции магматизма в истории Земли сводится к последовательному расширению спектра составов магматических пород. К древнейшим ассоциациям толеитовой и изве-стково-щелочной серий добавляются все более многочисленные ассоциации умеренно- и высокощелочных пород.

Магматизм и метаморфизм в процессе эволюции превращают ся из ареальных явлений в локальные (поясовые и очаговые). По ме ре кратонизации континентальной коры и литосферы все более яв ной становится приуроченность магматизма и метаморфизма к разломам и трещинам. Метаморфизм с повышенными градиента ми Т/Р (гранулиты) дополняется метаморфизмом с пониженными значениями Т/Р(глаукофановые сланцы, алмазоносные эклогиты). В земной коре заметно снижается геотермический градиент (см. рис. 10.3).

При общем расширении спектра составов магматических пород отмечается смена примитивного коматиит-базитового и трондьемит-тоналитового магматизма более дифференцированными породами с усилением роли K-Na сиалического и щелочного магматизма.

Эта направленность эволюции магматизма подтверждается эволюцией состава осадочных пород, отражающей специфику областей размыва. По данным В.Н.Холодова, в нуклеарную стадию размывались и выветривались преимущественно ультрабазиты и базиты, в связи с чем формировались специфические железистые кварциты. В кратонную стадию за счет размыва кислых пород кра-тонов появляются мощные толщи граувакк, аркозов, конгломератов (в том числе золотоносных и ураноносных), кремнистых осадков, реже карбонатов. С фанерозоя роль магматических пород в образовании осадков резко падает за счет роста площадей древних осадочных пород. Эволюция осадочных пород шла от планетарных и однородных составов к локальным литологически пестрым составам. В.Н.Холодов приходит к выводу, что архейские осадки отражали базит-ультрабазитовый магматизм, раннепротерозойские осадки — кислый магматизм, рифейские осадки — анортозиты, а фанерозойские осадки — переотложенные осадочные породы. 545