- •Часть III

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Глубинное строение земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •1.1. Земная кора

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •1.2. Верхняя мантия

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •1.3. Астеносфера и литосфера

- •1.4. Нижняя мантия и ядро Земли

- •1.Глубинное строение Земли

- •Дополнительная литература

- •2. Современные представления о происхождении земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •2. Современные представления о происхождении Земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3. Физические свойства,

- •3.1. Физические свойства магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3.2. Зарождение магм

- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3.3. Подъем магм

- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.1. Форма кристаллов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.2. Размер кристаллов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология);

- •4.3. Последовательность кристаллизации

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.2. Двойная система с эвтектикой

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.3. Тройная система с эвтектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.5. Тройная система с котектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.7. Двойная система с перитектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •4.3.8. Тройная система с перитектикой

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов

- •5. Генетическая систематика магматических горных пород

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.1. Продукты затвердевания первичных мантийных магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6, Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6.1.1. Происхождение коматиитов и пикритов

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6.1.2. Происхождение бонинитов

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III Магматические горные породы (петрология)

- •6.2. Дифференциаты и кумулаты мантийных магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.2.2. Методы исследования кристаллизационной дифференциации

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6.2.3. Кумулаты мантийных магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.3. Механизм формирования расслоенных плутонов

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.4. Происхождение анортозитов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •6. Магматические породы мантийного происхождения

- •6.5. Происхождение карбонатитов

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •7. Магматические горные

- •7.1. Закономерности частичного плавления и кристаллизации кварц-полевошпатовых пород

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.1.2. Состав эвтектоидных кислых магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7.2. Продукты затвердевания автохтонных и аллохтонных коровых магм

- •7.3. Автохтонные и параавтохтонные граниты зон ультраметаморфизма

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.4.2. Умеренноглиноземистые гранодиориты—адамеллиты—

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.4.3. Высокоглиноземистые мелано- и лейкограниты (s-mun)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •7.4.5. Низкоглиноземистые граносиениты—граниты—аляскиты и трахириолиты (пантеллериты)-риолиты (комендиты) (а-тип)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •7.5. Дифференциация кислых коровых магм

- •7. Магматические горные породы корового происхождения

- •Дополнительная литература

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •8.1. Смешение первичных мантийных магм и их дифференциатов в промежуточных камерах

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Гибридного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8.2. Контаминация мантийных ультраосновных и основных магм сиалическими горными породами корового происхождения

- •8.3. Контаминация кислых коровых магм более основными горными породами

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Породами

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8.5. Смешение мантийных и коровых магм

- •8.5.1. Признаки смешения магм

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •8. Магматические породы гибридного происхождения

- •8.6. Петрологические модели формирования изверженных пород среднего состава, не связанные со смешением магм

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •9. Происхождение

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •9, Происхождение мегматических ассоциаций

- •Дополнительная литература

- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции земли

- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции Земли

- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции Земли

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)

- •Дополнительная литература

- •Заключение

6.2.3. Кумулаты мантийных магм

В процессе кристаллизационной дифференциации первичные магмы разделяются на дифференциаты — остаточные расплавы и кумулаты — скопления кристаллических фаз. Самым распространенным механизмом формирования кумулатов является гравитационное осаждение ранних кристаллических фаз (оливин, пироксен, хромовая шпинель) вблизи подошвы магматических камер, заполненных основными и ультраосновными расплавами. Отличи-

475

Часть III. Магматические горные породы (петрология)

Рис. 6.7. Типы кумулятивных структур: а — ортокумулятивная, б — мезокумулятивная, в — ад-кумулятивная, по Филпотт-су, 1990 г.

тельной особенностью кумулятивных пород являются характерные структуры, возникающие при затвердевании магматического осадка. Минералы ортокумулуса, которые соприкасаются друг с другом в точках (рис. 6.7, д), образуются на начальной стадии осаждения. Если рост минералов продолжается и после того, как они выпали в осадок, возникают адкумулятивные структуры с большей площадью соприкосновения зерен (рис. 6.7, в). Сходные по строению кристаллические агрегаты образуются и в тех случаях, когда остаточный расплав выжимается из порового пространства кумулата.

Соотношения концентраций химических элементов в твердых фазах и валовом составе кумулатов отличаются от тех, которые определяются равновесными коэффициентами распределения. Так, оливиновые кумулаты в целом более магнезиальны, чем магматические расплавы, и выделяются повышенными содержаниями никеля, заключенного в оливине. На геохимических диаграммах точки, отвечающие составам кумулатов, первичных магм и диффе-ренциатов, лежат на одной прямой (см. рис. 6.5).

Примерами кумулятивных образований могут служить придонные части базитовых силлов, обогащенные оливином, некоторые массивы дунитов и оливинитов, залежи хромититов в ультра-мафитах, пикриты с избыточными вкрапленниками оливина. Известны кумулятивные породы, возникшие вследствие всплыва-ния относительно легких кристаллов плагиоклаза в кровле магматических камер.

Другой механизм формирования кумулатов связан с дифференциацией течения, которая проявляется при движении суспензий по узким каналам. При определенных геометрических характеристиках канала, соотношениях скорости потока и его вязкости твер-

476

6. Магматические породы мантийного происхождения

дые частицы скапливаются в осевой части канала, а вблизи стенок количество этих частиц резко уменьшается. Дифференциация течения приводит, например, к обогащению оливином центральных частей некоторых крутопадающих пикритовых даек.

6.3. Механизм формирования расслоенных плутонов

Результаты кристаллизационной дифференциации толеитовой базальтовой магмы можно наглядно наблюдать в расслоенных плу-тонах, образованных габбро, анортозитами, норитами, пироксе-нитами, перидотитами, дунитами. Такие плутоны, известные во многих провинциях, имеют различную форму и размеры. Часть из них представлена лополитами, другие имеют воронкообразную форму, третьи слагают дайкообразные тела, четвертые обнажены в виде пластообразных интрузивных залежей. Некоторые докемб-рийские плутоны имеют очень крупные размеры. Например, Буш-вельдский лополит в Южной Африке (возраст 2 млрд лет) достигает 400 км в поперечнике, а его объем составляет около 105 км3; массив Стиллуотер в Скалистых горах на западе США (возраст 3.2 млрд лет) прослежен на расстоянии более 50 км, его объем оценивается в 104 км3; верхняя треть массива размыта. Великая дайка Зимбабве в Африке (возраст 2.5 млрд лет) протягивается на 530 км при ширине от 5—6 до 12 км; дайка Биннеринджи в Западной Австралии имеет размеры 320 х 3 км, дайка Джимберлана в том же регионе —180 х 2.5 км. Имеются и расслоенные плутоны меньших размеров. Так, эоценовый массив Скергаард в Восточной Гренландии, который является одним из наиболее изученных, обнажен на площади 60 км2. Вертикальная протяженность крупных расслоенных плутонов измеряется километрами. Например, видимая мощность Бушвельдского лополита и массива Стиллуотер составляет около 8 км, массива Скергаард — 2.7 км. Имеется множество мелких сил-лов мощностью в десятки-первые сотни метров, в которых также видна внутренняя расслоенность.

Огромные расслоенные плутоны архейского и протерозойского возраста подчеркивают высокую активность магматических процессов, протекавших в докембрии. Появление столь крупных масс основной магмы связывают не только с интенсивным нагревом мантии Земли под влиянием эндогенных тепловых источников, но и с падением крупных метеоритов. Импактное происхождение

Часть Ш. Магматические горные породы (петрология)

а

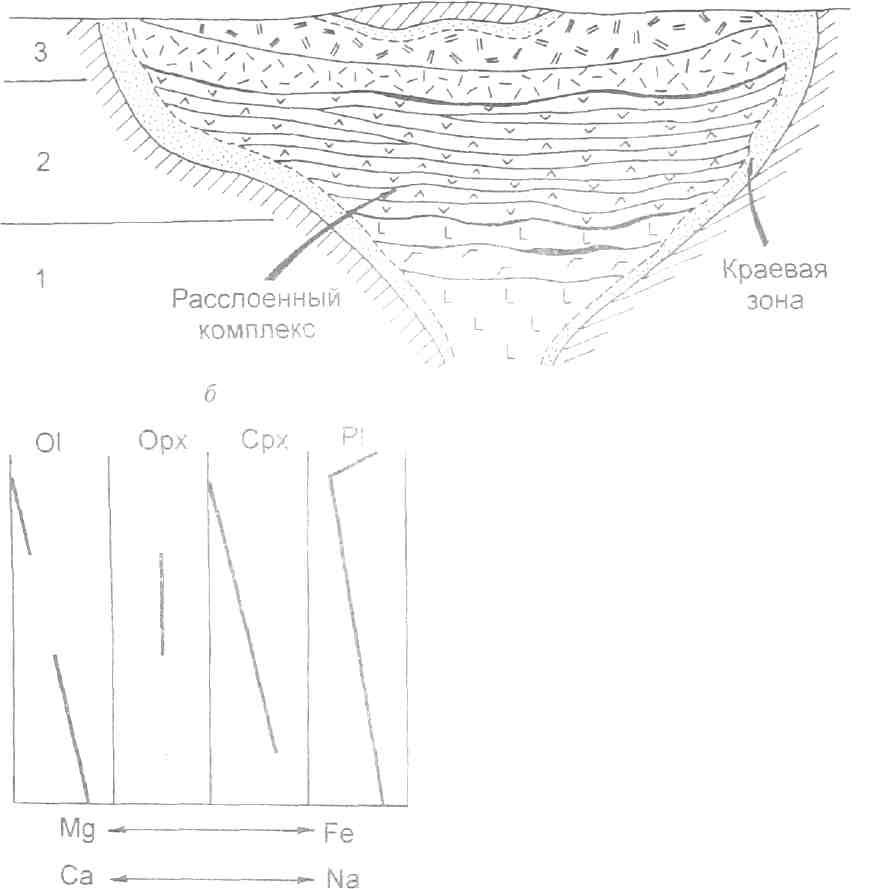

Рис. 6.8. Расслоенные

плутоны а

— принципиальная

схема строения (разрез):

/-— ультрамафиты, 2

—

габбро и

нориты, 3—

феррогаббро

и ферроди-ориты;

б—

изменение

состава минера-лов

по вертикали: 01 — оливин, Орх -ортопироксен

(испытавший распад пижонит),

Срх — клинопироксен, Р1 — плагиоклаз

Характерной особенностью расслоенных плутонов является неоднородное внутреннее строение. Вдоль контактов прослеживаются краевые зоны мощностью от нескольких десятков до 200—300 м (рис. 6.8, а), сложенные мелкозернистыми габбро или норитами, которые образовались при быстром затвердевании исходного магматического расплава. Внутренняя часть плутонов занята расслоенным комплексом. Различают три главных элемента расслоенности: 1) общую стратификацию; 2) ритмичную слоистость; 3) скрытую асслоенность.