- •Ю.Б. Дормашев в. Я. Романов

- •Предисловие

- •Глава 1 явления и проблема внимания

- •Глава 2 внимание и отбор

- •2.1. Теории ранней селекции

- •2.2. Теории поздней селекции

- •2.3. Теории гибкой и множественной селекции

- •Глава 3 внимание и ресурсы

- •3.1. Внимание как умственное усилие

- •3.2. Ресурсы и селекция

- •3.3. Теории составных ресурсов

- •Глава 4 внимание и действие

- •4.1. Внимание как перцептивное действие

- •4.2. Моторное действие и внимание

- •4.3. Внимание как управление действием j

- •Глава 5 деятельность и внимание

- •Поглощенность деятельностью

- •Ошибки рассеянности

- •Внимание при шизофрении*

- •Внимание и бдительность

- •Метавнимание

- •Внимательность

- •Послесловие

- •Литература

- •316,317,318 ЗубинДж.32,33,331

- •Предметный указатель

Глава 5 деятельность и внимание

Современная психология внимания развивается главным образом в рамках зарубежной когнитивной психологии. В этой области созда- ны остроумные методики, позволяющие проникнуть в микрострук- туру кратковременных процессов селекции, получено множество но- вых данных и тщательно исследован ряд интересных эффектов. Ме- нее благополучно выглядят когнитивные теории внимания — они, как правило, идут вслед за частными результатами и группируются вокруг объяснения узкого круга фактов.

Одностороннее сведение внимания к функции отбора привело к ложной постановке проблемы внимания в виде вопроса о локусе селекции в системе переработки информации. Обсуждение альтер- нативы ранней и поздней селекции привело к выводу об отсутствии определенного места отбора. Число мест и процессов отбора очень велико; в каждом конкретном случае оно определяется требования- ми поставленной задачи, стратегиями и условиями ее решения. По- нятие задачи теоретически не раскрывается, а предлагаемые описа- ния и классификации задач (напр., деление на задачи распределен- ного и фокусированного внимания) ограничиваются их характери- стикой в терминах стимульных переменных и уже подразумевают °пределенное представление о функции внимания.

Вторая линия теоретической дискуссии, представляющая внима- иие как ресурсы переработки информации, а их распределение как операции внимания, вышла на альтернативу единых и составных Ресурсов, как бы повторяя историю структурных теорий селекции, и возвращается к исходному утверждению Д. Канемана 6 том, что

215

определяющим фактором распределения ресурсов являются требо- вания задачи. Поскольку и здесь понятие задачи раскрывается лишь

на частном, операциональном уровне, существенного прогресса а теориях этого направления ожидать не приходится.

Трудности, с которыми сталкиваются структурные и ресурснщ теории, пытается обойти третье направление теоретических по исков — найссеровский подход умений и навыков. Но путь У. Найс сера оказывается плодотворным благодаря тому и в той степени, i какой он раскрывает механизмы избирательности, не прибегая к понятию внимания как фильтра и ресурсов. Отталкиваясь от этих представлений о внимании, он не приходит к новой теории и, остава- ясь в рамках парадигмы когнитивного подхода, разрабатывает оче- редной в истории психологии вариант несуществования внимания.

Сказанное не означает, что развитие теории указанных направ- лений рано или поздно закончится тупиком. Выход из создавшегося положения уже наметился, благодаря активному обсуждению и по- иску критериев автоматических и контролируемых процессов, а так- же двух встречных потоков переработки информации — снизу- вверх и сверху-вниз. В связи с этим по линии структурного анализа разрабатывается понятие схемы, и выдвигаются гипотезы модульной организации системы переработки и использования информации. Предпринимаются попытки изучения функций и механизмов вни- мания в контексте поведения. В процессе преодоления редукциони- стских тенденций формируется концептуальный аппарат собственно

психологического описания и исследования сознательной активно- сти человека.

Четкая, исторически выверенная постановка проблемы внимания в контексте психологической теории деятельности позволяют иначе увидеть и, возможно, ассимилировать накопленный в когнитивной

психологии богатейший эмпирический материал, выделить перспек- тивные линии теоретического роста.

Как уже говорилось, основная трудность, возникающая на пути научного исследования внимания, состоит в чрезвычайном разнооб- разии его проявлений и, как следствие, неоднозначности приписыва- емых ему функций. К субъективным явлениям внимания традици- онно относят такие формальные характеристики содержаний созна- ния, как ясность и отчетливость, яркость и живость, выпуклость и рельефность или, напротив, их смутность и расплывчатость, туск- лость и неподвижность, сглаженность и размытость. Сюда же вклю- чают переживания напряженности и усилия, интереса и удивления, активности и погруженности в деятельность. Круг этих явлений не ;

только велик, но и разнороден. С одной стороны, они выступают как

216

свойства образов, идей, воспоминаний, то есть в качестве характери- стик когнитивной сферы сознания, с другой стороны — в виде опре- деленных содержаний аффективной и волевой сфер.

В перечень объективных проявлений внимания включают такие различные поведенческие комплексы, как особые позы и жесты, спе- цифическую мимику субъекта, повороты и наклоны головы, установ- ку и фиксацию взора и др. Более тонкие, скрытые от простого наблю- дения проявления внимания и невнимания обнаруживает регистра- ция биотоков головного мозга, сердечно-сосудистой активности, ды- хания, кожной проводимости, расширений и сужений зрачка, мик- родвижений глазного яблока. Здесь также можно выделить группы разного рода: макродвижения тела и конечностей, установочные дви- жения органов чувств, позно-тонические микродвижения, процессы настройки и мобилизации внутренних систем организма. При этом одни могут выступать как элементы целенаправленного поведения, а другие — как непроизвольные его компоненты и спутники (корре- ляты) .

Динамика и совокупность перечисленных феноменов образуют в каждом отдельном случае различные, порой лишь смутно улавлива- емые гештальты состояний, видов, актов и свойств внимания. Так, говорят о состояниях настороженности, ожидания, бдительности, концентрации и погруженности, с одной стороны, и о разных формах рассеянности — с другой. Внимание может быть чувственным и ин- теллектуальным, активным и пассивным; непроизвольным, произ- вольным и послепроизвольным; оно может направляться и переклю- чаться, удерживаться и отвлекаться, сосредоточиваться и распреде- ляться. Его описывают как узкое и широкое, интенсивное и ослаб- ленное, инертное и подвижное, устойчивое и колеблющееся. Счита- ют, что внимание может выполнять целый ряд функций: различе- ния, селекции, интеграции, контроля, настройки и сенсибилизации органов чувств, моторной мобилизации и др. На многочисленность и пестроту явлений внимания указывал У. Джеймс в своих знамени- тых "Принципах психологии" (James, 1890). Не случайно, вслед за Джеймсом, редакторы одного из самых представительных сборников работ по современной психологии внимания назвали свою книгу 'Разнообразие внимания" (Parasuraman, Davies, 1984).

Под общей рубрикой "внимание" объединяется множество разно- родных явлений, и в этом многие авторы видят наиболее серьезное чрепятствие, стоящее на пути их научного исследования. Эту труд- ность пытались преодолеть за счет сужения круга явлений внимания ч сведения его возможных функций к какой-либо одной. Так, Г. Уль- рчци выделял в качестве первичного аналитический эффект внима-

217

ния, т.е. функцию различения (Ульрици, 1869). Для У. Джейма главной стала функция избирательности. На современном этапе эта идея получила широкое признание и тщательную эксперименталь- ную разработку. Длительное время в моделях переработки информа- ции вниманию отводилась преимущественно роль селекции. ;9тот подход оказался, с одной стороны, слишком узким, а с другой -~ слишком широким, так как было обнаружено множество различных механизмов и процессов селекции. Появились теории и целые на- правления, в которых вниманию отводят роль энергетической моби- лизации, как бы подпитки центральных структур переработки; ин- формации, а в последней модели Э. Трейсман специально выделяет- ся и подробно исследуется функция интеграции (Трейсман, 1987).

Широкая и пестрая картина явлений внимания, различные пред- положения о его функциях неизбежно приводят к разным объясне- ниям его сущности. Психологическая литература, как классическая, так и современная дает множество непересекающихся определений, модельных представлений, частных и общих теорий внимания. Тем не менее в истории философии и психологии можно выделить инва- риант постановки проблемы внимания; менялась лишь ее форма, тогда как содержание и суть оставались неизменными. Внимание рассматривалось или как отдельная способность, или как проявление других способностей, особый процесс или характеристика других процессов сознания, специфическая или тотальная настройка орга- низма, определенные механизмы, ресурсы или аспект системы пере- работки информации, особая деятельность или сторона любой дея- тельности. На существование такого инварианта указывали многие авторы (Ланге, 1893; Гальперин, 1958; Гиппенрейтер, 1983; James, 1890,'Johnston, Dark, 198бидр). У. Гамильтон обнаружил корни этой

дилеммы в работах Иоанна Филопона, раннехристианского коммен- татора Аристотеля (Hamilton, 1880).

В онтологическом плане в самой острой форме проблема внимания может быть сформулирована в виде вопроса: существует или не су- ществует внимание как таковое? Заметим, что в этом смысле пробле- ма внимания уникальна, поскольку в существовании других психи- ческих процессов (восприятия, мышления, памяти, воображения, эмоций и др.) никто не сомневается. Отправным пунктом ее решения является выбор методологической основы, позволяющей синтетиче- ски и целостно рассматривать все разнообразие явлений и функции внимания. К этому выводу приходит, например, М. Познер, выделяя три основных подхода к изучению внимания. Во-первых, ориентиро- ванный на исследование различных характеристик продуктивности исполнительной деятельности, во-вторых, основанный на анализе

субъективных переживаний, и, в-третьих, нацеленный на изучение связей между различными аспектами сознательного опыта и нейро- нальными механизмами. Эти подходы не согласованы ни в плане постановки исследовательских задач, ни в плане используемого ка- тегориального аппарата. М. Познер предлагает объединить указан- ные подходы (или уровни анализа явлений внимания) на основе общей теории переработки информации. В этом он видит основное условие кумулятивного развития теорий внимания (Posner, 1982). Сходные идеи высказывает Ю.Б. Гиппенрейтер. Анализируя исто- рию проблемы внимания, она приходит к выводу, что "... не только плодотворное исследование этого психического феномена, но и само его определение требует реализации одновременного многопланово- го подхода — подхода со стороны сознания, со стороны деятельности и со стороны физиологических процессов" (Гиппенрейтер, 1983, с, 167, курсив автора). Однако, в отличие от М. Познера, она предла- гает совершенно иную основу объединения указанных планов или уровней исследования внимания — психологическую теорию дея- тельности А.Н. Леонтьева, которая позволяет изучать психические явления одновременно в двух направлениях: "деятельность-созна- ние" и "деятельность-физиологические процессы". При этом план анализа деятельности выступает как узловой и ключевой.

Выделение деятельностного плана имеет принципиальное значе- ние для постановки и разработки проблемы внимания. Показано, что в обычном словоупотреблении понятие внимания тесно связано, пе- ресекается и даже совпадает с понятием деятельности (White, 1964). В философии и психологии активность субъекта часто раскрывалась через понятие внимания. Подтверждение этому находят уже в тру- дах Августина (Neumann, 1971). В психологии В. Вундта внимание как процесс апперцепции обозначает внутреннюю спонтанную дея- тельность (Вувдт, 1912). Согласно Дж. Уорду, внимание есть момент любой психической деятельности или акт реального субъекта, на- правленный на представления (Ward, 1911). Учение В. Вундта об апперцепции и взгляд Дж. Уорда на внимание подвергались резкой критике со стороны как философов, так и психологов. В психологии внимания многие увидели последнюю лазейку или бастион старой психологии способностей. Понимание внимания как деятельности ^залось неприемлемым прежде всего потому, что сама категория деятельности считалась в то время вненаучной. Так, в своей автоби- "Фафии К. Ллойд Морган приводит философско-методологическую схему, к которой он пришел в итоге многолетней работы (Morgan, 1'^). Схема включает в себя три важнейших аспекта действитель- ^сти: деятельность, тело и сознание. Утверждая, реальность их су-

129

ществования и взаимодействия, К. Ллойд Морган делегирует прав| на отдельное и автономное изучение этих аспектов разным облает®! знания. Тело (поведение) и сознание выступают объектами научное исследования (физики, физиологии, психологии), деятельность же и ее связи с телом и сознанием передаются на рассмотрение филосо- фии. Автор допускает проявление деятельности на уровне индивиду- ального сознания, но при этом сомневается, что деятельность может быть включена в предмет психологии. О том же, но применительно к проблеме внимания говорит Э. Дюрр, который относил понятие дея- тельности к антропоморфическим, объясняя его происхождение и использование в психологии как следствие неаналитического рас- смотрения отношений между человеческим организмом, его элемен- тами и внешним миром (Diirr, 1907). В итоге деятельность, как пра- вило, исключалась из психологического анализа внимания или реду- цировалась к моторным реакциям. Представления об активном ха- рактере внимания сохранялись и развивались лишь в форме мотор- ных теорий (Рибо, 1890; Ланге, 1893; Smith, 1969). Таким образом, внимание подменяло категорию деятельности в психологии, сама же категория деятельности исключалась из психологической науки. В этом противоречии и заключается основная причина трудной судьбы проблемы внимания. Психологическая теория деятельности откры- вает возможность его разрешения. А.Н. Леонтьев обоснованно вво- дит деятельность как категорию и как предмет психологического исследования (Леонтьев, 1965; 1975).

Дополнительный момент обсуждения трех возможных планов анализа внимания заключается в рассмотрении отношений между сознанием и физиологическими механизмами деятельности. Эти от- ношения можно и нужно рассматривать более широко, а в некоторых случаях и независимо от деятельности. Во-первых, те механизмы, которые служат условием и предпосылкой деятельности, включают в себя и механизм собственно сознания; во-вторых, сама деятель- ность, реализуемая посредством определенных механизмов, может потребовать осознания их наличия, состояния и степени сформиро- ванное™; в-третьих, трудно исключить существование внедеятель- ностных феноменов психики, например, различного рода психосома- тических явлений, изменений состояний сознания в результате мо- нотонии, утомления, стресса и приема наркотиков.

Обсуждение отношения сознания и физиологических механизмов не только не исключает, но и требует обращения к плану деятельно- сти. Учет этого плана позволяет снять проблему гомункулуса, возни- кающую при изолированном анализе связей сознания и физиологи- ческих механизмов. В исследованиях внимания данная проблема

220

выступала постоянно и особенно остро, закрывая путь к пониманию многих его проявлений. Кроме того, деятельностный план анализа позволяет обсуждать связь между субъективными явлениями внима- ния и его объективными индикаторами более содержательно, не при- бегая к объяснениям редукционистского толка, усматривающим суть

внимания либо в работе физиологических механизмов, либо в про- цессах сознания.

Принцип деятельности служит также действительным основани- ем объяснения полифункциональности внимания и его специфики. Разбиение психики на отдельные процессы или функции в научной психологии всегда рассматривалось как рецидив или отголосок пси- хологии способностей. Крупнейшие психологические направления, опираясь на различные основания, предлагали свои пути преодоле- ния такого разделения, но специфика отдельных процессов остава- лась при этом не объясненной, что особенно отразилось на исследо- вании внимания. Деятельность соединяет в единое целое многие процессы. Вместе с тем по критерию предметности различаются оп- ределенные виды деятельности и раскрывается специфика отдель- ных процессов. При этом психологическая теория деятельности рас- ширяет возможности функционального анализа психики. Можно рассматривать функции явлений сознания и поведения в рамках той деятельности, в которой они наблюдаются, и, кроме того, сохранить традиционный, чисто функциональный критерий спецификации процессов на уровне психологического анализа механизмов деятель- ности (систем психофизиологических функций).

А.Н. Леонтьев выделяет четыре уровня анализа деятельности и на каждом из них свою единицу: особенную деятельность, действие, операцию и психофизиологическую функцию. При этом он неодно- кратно предостерегал от понимания деятельности как некоего со- ставного целого, утверждая, что ".. .деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни телесного, материального субъекта.. ." (Леонтьев, 1975, с. 81). Для А.Н. Леонтьева "живая" единица анали- за появляется только на уровне деятельности. Отдельная деятель- ность как элемент системы жизнедеятельности субъекта обладает °пределенной автономией и максимально полно раскрывает текущее взаимодействие субъекта с окружающей средой. Для объяснения ре- 'уляции деятельности как единицы и в плане общей временной пер- спективы А.Н. Леонтьев предлагал особую психологическую катего- рию ~ образ мира.

Положение о деятельности как живой единице анализа имеет принципиальное значение для постановки проблемы внимания. воп- рос о существовании или несуществовании внимания в свете данного

221

Важнейшим понятием на этом пути выступает представление об организации деятельности. К сожалению, четкого определения этого понятия автор не дает, но в общем контексте данной работы можно выделить два-значения этого термина. Первое относится к деятель- ности как таковой, а второе — к описанию ее возможных физиологи- ческих механизмов. Действительно, можно говорить об организации деятельности как о некоторой структуре, состоящей из действий и операций и высказывать предположения об уровневом строении, о переходе процессов с одного уровня на другой и о психологических факторах организации. Представления о макроструктуре деятельно- сти в этом смысле разрабатываются независимо от концепции А.Н. Леонтьева и при попытках ее интерпретации и развития. Но такое понимание организации в целом противоречит исходным по- ложениям психологической теории деятельности. Как отмечалось выше, деятельность не является агрегатом действий и операций как 1 отдельных, занимающих различные уровни частей или процессов. Действия и операции выступают как средство анализа единого цело- го (особенной деятельности); анализа, направленного на выявление

"генетических швов" этого целого и его изменений в зависимости от целей и условий.

Второе значение организации деятельности раскрывается в связи с анализом физиологических механизмов поведения в терминах те- ории Н.А. Бернштейна (1990). Действия и операции теперь приобре- тают смысл отдельных процессов, занимающих разные уровни. Ме- ханизмами реализации этих процессов являются психофизиологиче- ские функции, образующие функционально-физиологическую сис- тему, или функциональный орган деятельности. Обсуждение орга- низации деятельности здесь предполагает анализ строения и постро- ения этого органа. В первом случае имеется в виду структура функ- ционального органа, во втором — процессы организации данной структуры. С целью структурного описания организации А.Н. Леон- тьев использовал основные положения и категориальный аппарат

физиологии активности Н.А. Бернштейна. Описание организации как процесса может быть получено в собственно психологическом исследовании деятельности субъекта, включающем в себя анализ ее мотивов, целей и условий.

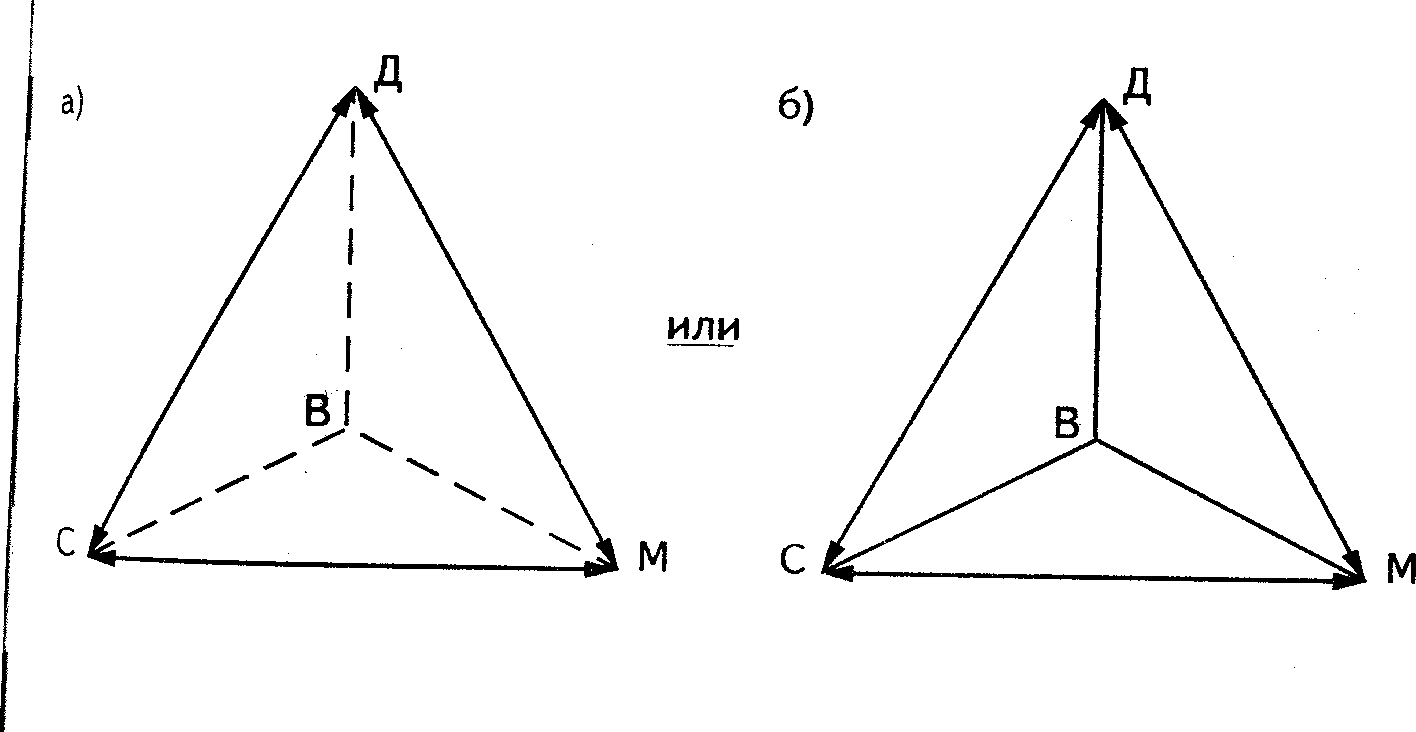

Второе представление об организации деятельности позволяет по- ставить проблему внимания с позиций психологической теории дея- тельности. Как уже отмечалось, суть проблемы внимания заключа- ется в выборе одного из двух подходов к его пониманию — как про- цесса или как следствия других процессов. Иначе говоря, проблема внимания заключается в этом "или", а основные решения можно обозначить как сущностное и атрибутивное объяснения. Возвраща- ясь к описанной выше схеме трех планов анализа внимания, предста- вим данную дихотомию в виде двух графических изображений, по-

Рис. 5.1. К деятельностной постановке проблемы внимания.

казанных на рис. 5.1. Опираясь на понятие организации деятельно- сти (во втором его значении), можно выдвинуть две основные, соот- ветствующие приведенным схемам гипотезы деятельностной приро- Ды внимания. Схема рис. 5.1 а (первая гипотеза) ориентирует поиск ""ъяснения явлений внимания по линиям анализа отношений и свя- зеи (указанных стрелками) между деятельностью (Д), сознанием (С) и физиологическими механизмами деятельности (М). Внимание '") лежит здесь в центре треугольника на пересечении линий, обоз- "аченных пунктиром для того, чтобы указать на мнимый характер йимания в смысле отсутствия единой сущности его явлений или (:oбcтвeннo процесса внимания как элемента данной схемы. На схеме

рис. 5.16 (вторая гипотеза) внимание выступает как действительный! элемент, и поэтому показано на пересечении сплошных линий, что говорит о его реальности и функциональной определенности.

В основе первой гипотезы лежит характеристика и определение внимания, предложенные Ю.Б. Гиппенрейтер: "Внимание как фено- мен сознания (и как фактор качества результата) связано со всякой деятельностью. Оно — следствие, проявление организации деятель- ности и может быть понято только через анализ последней. Во вни- мании отражается, однако, не вся система деятельности, а лишь работа ее ведущего уровня. Эти положения можно было бы свести в следующую единую формулу: внимание есть феноменальное и про- дуктивное проявление работы ведущего уровня организации дея- тельности" (Гиппенрейтер, 1983, с. 172, курсив автора). Суть дан- ного определения заключается в том, что явления внимания отража- ют виды и особенности организации деятельности. Под организацией деятельности мы имеем в виду структуру механизма деятельности как функционального органа или функционально-физиологической системы. Эта структура организована по принципам, сформулиро- ванным Н.А. Бернштейном. Согласно принципу уровневой органи- зации любой двигательный акт реализуется иерархической системой механизмов ведущего и фоновых уровней. Для каждого из этих уров- ней справедлив принцип кольцевой структуры регуляции процессов, протекающих на данном уровне (Бернштейн, 1990). Сфера приложе- ния указанных принципов распространяется не только на механиз- мы моторной деятельности, но и на механизмы любых видов деятель- ности.

На основе уровневого и кольцевого принципов данная гипотеза рассматривает два аспекта организации деятельности: статический и динамический. Анализ организации в данный момент времени (ста- тический аспект) предполагает: а) выделение процессов ведущего и фоновых уровней; б) описание компонентов кольцевой структуры регуляции данного процесса; в) учет взаимосвязей различных про- цессов. Динамический аспект раскрывается путем анализа: а) меж- уровневых переходов процессов; б) временной развертки данного процесса на соответствующем кольце регуляции. Особенности той или иной организации определяются факторами мотивации, цели, условий и средств деятельности. Ясно и отчетливо сознаются содер' жания и процессы, реализуемые на ведущем уровне организации, а процессы фоновых уровней осознаются смутно или не осознаются вообще. Фактор цели — основная детерминанта данной особенности организации. Так объясняется основное субъективное явление вЯ?' мания, традиционно описываемое метафорой фокуса и перифеу

224

сознания. Смена целей задает межуровневые переходы соответству- ющих процессов, что и проявляется в виде переключения внимания. Нарушения отношений ведущего и фоновых уровней приводят к дезорганизации деятельности, которая в свою очередь приводит к феноменам рассеянности.

Анализ других явлений и свойств внимания требует более деталь- ного рассмотрения особенностей организации целенаправленной де- ятельности. Так, необходимо учитывать число процессов, реализуе- мых на ведущем и фоновых уровнях. Можно предположить, что объем внимания совпадает с числом процессов ведущего уровня. Ко- личественное соотношение процессов ведущего и фоновых уровней субъективно переживается как усилие. Число процессов ведущего и фоновых уровней, а также их соотношение детерминированы налич- ными условиями и средствами деятельности. В определенных усло- виях может произойти дезорганизация деятельности, проявляюща- яся в виде отвлечений внимания, или так называемых ошибок невни- мания. Отсутствие или неадекватность средств деятельности могут проявляться в сбоях (неустойчивость внимания) или задержке целе- направленной деятельности (напр., эффект Струпа). Условия и сред- ства выступают как положительные факторы организации деятель- ности в случаях длительной, устойчивой концентрации внимания и поглощенности деятельностью. Существенным фактором динамиче- ской организации является программа, задающая периоды или кван- ты кольцевой регуляции процессов данного уровня. Кванты ведуще- го уровня, возможно, определяют единицы объема внимания.

Определенные устойчивые сочетания особенностей организации деятельности или ее виды можно соотнести с традиционно выделяе- мыми видами внимания. Основным фактором, определяющим вид организации деятельности, является мотив. Отсутствие мотива ха- рактеризует ненаправленную поисковую активность субъекта. Этот особый вид организации проявляется в феноменах непроизвольного внимания. Особенности такой организации определяются условиями и средствами деятельности и обнаруживаются соответственно в яв- лениях вынужденного и привычного внимания. В случае целенап- равленной деятельности мотив определяет зону возможных целей и в этом смысле ее общую направленность.

Явления и свойства внимания, связанные с избирательностью (на- "Равление и фокусировка внимания), определяются видом организа- ции, основным фактором которой является цель, а совокупность "РОявлений этого вида может быть названа произвольным внимани- ем- Здесь мотивация выступает скорее как необходимое условие, а не ак фактор, непосредственно определяющий особенности организа-

15-4037

225

ции. Поэтому в некоторых случаях мотивация может оказывать негативное влияние на организацию и как следствие на продуктивность •

ций внимания предполагает в каждом отдельном случае проведение специального анализа. Например, в задачах на бдительность, требу- ющих длительного непрерывного наблюдения, основные функции внимания — актуализация и удержание ФФС, реализующей дея- тельность обнаружения. В случае формирования навыка субъект внимания строит новую ФФС, трансформирует и разрушает старые. При использовании умений и навыков основная функция внимания заключается в актуализации их механизмов. В практиках медита- ции на первый план выходят функции подавления и деструкции ффС познавательной деятельности (когнитивных схем).

Акт внимания может выступать и рассматриваться на уровне опе- раций, действий и деятельности. На него распространяются вскры- тые А.Н. Леонтьевым закономерности движения и перестроек дея- тельности в ходе развития человека. Действительным основанием классификации видов внимания является место акта внимания в структуре деятельности. Так, вынужденное внимание, причины ко- торого находят в определенных особенностях стимуляции (интен- сивность, новизна, движение и др.), можно отнести к операциям, сформированным путем прилаживания в процессе филогенетическо- го развития. Эти операции отвечают определенному узкому кругу стимульных условий. Внимание выполняет здесь функцию деструк- ции ФФС той деятельности, которая происходила в данной ситуа- ции, и актуализации ФФС восприятия этой стимуляции. Внимание эмоциональное обусловлено соответствием стимула с влечением, желанием или не удовлетворенной потребностью субъекта. Опера- тивные акты внимания в этом случае также детерминированы усло- виями, но, в отличие от вынужденного внимания, внутренними, а не только внешними. Операции внимания этого вида формируются в процессе онтогенетического развития как путем прилаживания, так и путем сознательной выработки (операции первого и второго рода). Здесь внимание выполняет те же функции, что и в предыдущем ^учае. К операциям второго рода относится привычное внимание, °бусловленное прошлым опытом субъекта. В этом случае внимание актуализирует механизмы, уже сформированные и специализиро- ванные для приема и переработки определенной стимуляции. Итак, феномены непроизвольного внимания в целом соответствуют опера- тивному уровню актов внимания. Основные функции внимания это- г0 Уровня заключаются в актуализации специализированных, ранее ^крепленных ФФС и в деструкции ФФС текущей деятельности.

Акты произвольного внимания занимают в общей структуре дея- '''ельности уровень действий. Цель внимания как действия заключа- йся в том, чтобы "быть внимательным". Целеобразование акта вни-

деятельности (закон Йеркса-Додсона и ситуация борьбы мотивов).

Изменения целенаправленной деятельности, происходящие в ре- зультате отработки и согласования средств, программы и условий могут привести к своеобразному виду организации. Переход к нему субъективно сопровождается уменьшением или полным исчезнове- нием усилий, появлением и увеличением чувств интереса, погло- щенности и наслаждения деятельностью, а объективно — резким повышением ее продуктивности (феномен "потока"). Динамика пе- рехода и устойчивость данной организации прямо обусловлены фак- тором мотивации субъекта. Внимание, соответствующее этому опти- мальному виду организации, можно назвать послепроизвольным.

Объективные проявления внимания, согласно первой гипотезе, в одних случаях отражают особенности организации, а в других высту- пают как процессы, реализующие текущую деятельность субъекта. Например, микродвижения глаз могут лишь отражать те или иные особенности организации деятельности, прямо в ней не участвуя. Установочные движения взора могут выступать как операции восп- риятия, и тогда они занимают определенное место в организации и подчиняются закономерностям перцептивной деятельности. Опре- делить, относится ли наблюдаемый процесс к явлениям или компо- нентам организации, можно лишь в результате специального анали- за.

Согласно второй гипотезе, внимание есть акт, направленный на функционально-физиологическую систему деятельности (ФФС). Отношение ФФС к деятельности раскрывается в двух направлениях. С одной стороны, деятельность детерминирует состав, динамику и свойства ФФС; с другой же — собственные закономерности и свойст- ва ФФС определяют формально-динамические аспекты деятельно- сти и накладывают ограничения на нее. Субъект внимания вынужден считаться сданной объективной реальностью и, главное, воздейство- вать на нее с целью успешного осуществления деятельности. Указа- ние на этот предметный характер внимания выступает в качестве центрального для его определения как особого процесса. В этом смыс- ле внимание имеет свой определенный и материальный продукт — ту или иную функционально-физиологическую систему.

К функциям внимания относятся: актуализация, удержание, по- давление, деструкция, трансформация и построение ФФС. При этом три первых являются основными и самодостаточными, а функции деструкции, трансформации и построения — производными и сти- мульно или мотивационно обусловленными. Конкретизация функ-

226

227

I

мания может произойти по ходу деятельности в качестве необходи- мого момента ее осуществления, а может быть и навязанным по команде или просьбе участников социального взаимодействия. Дей- ствие внимания реализуется с учетом внешних и внутренних усло- вий, то есть как совокупность определенных операций. На уровне действий круг возможных объектов внимания (то есть ФФС) суще- ственно расширяется. Человек все больше овладевает самим собой. Расширяется и круг функций внимания. Первостепенными и обыч- ными становятся функции трансформации старых и построения но- вых ФФС. На этом же уровне происходит осознание самого акта внимания в виде чувства усилия.

Переход от произвольного к послепроизвольному вниманию про- исходит в результате сдвига мотива на цель. Здесь внимание высту- пает на деятельностном уровне, его предмет становится мотивом, и как следствие акты внимания совпадают с самодвижением ФФС дан- ной деятельности, направляются и регулируются этой ФФС. Осозна- ние мотива внимания происходит в виде переживаний поглощенно- сти деятельностью, интереса, смутного ощущения лихорадочной ра- боты мозга и даже творческого экстаза.

Явления внимания не следует рассматривать как некие эпифено- мены деятельности или работы физиологических механизмов. В за- висимости от ситуации они выступают в качестве определенных ком- понентов регуляции, контроля и реализации актов внимания. На- пример, в той же задаче на бдительность поза и установка взора испытуемого реализуют актуализацию и поддержание ФФС зри- тельного обнаружения. Ясность и отчетливость образов объектов, находящихся в зоне возможного появления цели, афферентируют акты внимания и контролируют их осуществление. Переживание усилия или напряженности служит для регуляции направленности этих актов на мобилизацию новых, более адекватных структур зри- тельного поиска и обнаружения или перестройку первоначальных. Основные свойства внимания (степень, объем, устойчивость) харак- теризуют, с позиций данной гипотезы, структуру и динамику не самого акта внимания, а его объекта, то есть ФФС.

Внимание можно считать исполнительным актом, подобно мотор- ному действию, направленному на внешний объект. Но в отличие от последнего внимание преобразует объект внутренний, а не внешний. Можно предположить, что внимание действует на структуры ФФС моторным образом. Известные моторные теории внимания решали вопрос о его природе в плане прямого соотнесения сознания и физи- ологических механизмов. Выход в план деятельности позволяет ина- че увидеть роль моторики в процессах внимания. Положения теорий

деятельности о развитии внутренней деятельности из внешней и о моторных звеньях функциональных органов указывают на сущест- вование моторного входа управления ФФС любых видов деятельно- сти. Развитие и уточнение представлений о механизме воздействия внимания на структуры ФФС предполагают ассимиляцию и адапта- цию основных идей уровневой концепции построения движений Н.А. Бернштейна.

При изложении основного содержания гипотез деятельностной природы внимания намеренно не обсуждались их общие моменты и принципиальные различия. Обе гипотезы построены на основе пси- хологической теории деятельности А.Н. Леонтьева, которая допу- скает как инвариантную постановку проблемы внимания, так и ее решение в двух направлениях. Они находят свой деятельностный знаменатель для разнообразных явлений и функций внимания. Не исключено, что теоретико-экспериментальная разработка обеих ги- потез в итоге приведет к объяснению компромиссного типа, в котором одну часть явлений внимания интерпретирует первая теория, а дру- гую — вторая. Конфуцию приписывают следующее высказывание:

"Трудно поймать черного кота в темной комнате, тем более, если его там нет". Первая гипотеза отвечает интуиции отсутствия внимания, а вторая — его наличия. В этом смысле они альтернативны, но раз- рабатывать и проверять их следует на общей методологической осно- ве, параллельно и диалогично.

В завершение, хотелось бы подчеркнуть, что цель данного пособия заключается не только в знакомстве читателя с современным состо- янием психологии внимания, но и в привлечении новых, свежих сил в это чрезвычайно сложное и в то же время многообещающее направ- ление общепсихологических исследований. Автор одной из первых монографий о внимании, У. Пилсбери писал: "Область внимания настолько разветвлена, что трудно решить, где именно остановиться. Постоянно возникает желание распространить дискуссию на обла- ^'и» с основной темой прямо не связанные, и обсуждать их сами по ^бе, не придерживаясь исходного предмета" (Pillsbury, 1908/1973, с' 'HI). Разработка многих вопросов как теоретического, так и прак- тического характера выходит на самом деле и в конечном итоге на

229

Приложение 1

проблему внимания, то есть в направлении, обратном указанао»»,, У. Пилсбери. Именно поэтому в области исследований внимания от. крывается широкое поле возможностей для уточнения, развита» в углубления первоначальных и самых разнообразных интересов cry. дентов, вставших на путь научной психологии. Ц

ВИДЫ И СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ

Процессы и состояния внимания классифицируют по разным ос- нованиям — функциям и эффектам, генезу и механизмам, причи- нам, условиям и свойствам, объектам и сопутствующим пережива- ниям. Выбор того или иного основания определяется теоретической позицией, представлением о сущности внимания и, самое главное, поставленной исследовательской или практической задачей. Данное приложение посвящено классификациям, во-первых, приближен- ным к житейской психологии; во-вторых, в основание которых поло- жена идея активности субъекта и, в-третьих, операциональных, при- нимаемых большинством современных когнитивных психологов. За- тем раскрываются представления об основных свойствах внимания. В заключение приводятся иллюстрации особых разновидностей вни- мания, описанных в различного рода практиках.

У. Джеймс, опираясь на взгляды предшественников и результаты самонаблюдения, различает виды внимания по трем основаниям, каждое из которых он находит в содержаниях опыта сознания (Джеме, 1902). По своему объекту внимание может быть чувствен- ным (сенсорным) и умственным (интеллектуальным). Объектами Явственного внимания являются содержания сознания, получаемые "ри помощи органов чувств — ощущения и восприятия. Внимание интеллектуальное направлено на процессы или продукты мышле- ияя, памяти и воображения. Некоторые авторы дополнительно раз- •"ичали внимание к представлениям движений и эмоциям, называя sro, соответственно, исполнительным и аффективным. Второе осно- вание классификации У. Джеймса лежит в аффективной сфере со- чания. Внимание будет непосредственным, если объект интересен м п0 себе, и внимание будет производным (опосредствованным,

апперцептивным), если объект приобретает интерес лишь по ассоцЦ ации, как бы одалживая его у какого-то другого, значимого содержу, ния опыта. Третье основание — переживание усилия — относится к волевой сфере сознания. Непроизвольное (пассивное, рефлектор- ное) внимание происходит без усилия, а внимание произвольное (активное) сопровождается чувством усилия. Произвольное внима- ние всегда опосредствовано, то есть его объект связан с отдаленным интересом. Таким образом У. Джеймс выделяет и последовательно описывает, используя яркие примеры, шесть видов внимания: 1) не- произвольное, непосредственное, чувственное; 2) непроизвольное опосредствованное, чувственное; 3) непроизвольное, непосредствен- ное, интеллектуальное; 4) непроизвольное, опосредствованное, ин- теллектуальное; 5) произвольное, опосредствованное, чувственное;

6) произвольное, опосредствованное, интеллектуальное.

В классической психологии сознания ведущим основанием клас- сификации актов внимания стало их отношение к аффективно-воле- вой сфере сознания субъекта. Различение внимания на произвольное и непроизвольное историки психологии находят еще у Аристотеля (Uhl, 1890). Однако, полное и всестороннее описание всех разновид- ностей и свойств произвольного и непроизвольного внимания было проведено только в 18 столетии (Braunschweiger, 1899). Обсуждение волевого характера внимания продолжалось и позже. Так, У. Га- мильтон в лекциях, прочитанныхв 1836-1837 годах, упрекалТ. Рида и Д. Стюарта за то, что они рассматривали только произвольную форму внимания. В отличие от них он говорит о трех видах внимания;

"Первый — простой, жизненный и непреодолимый акт; второй — определяемый желанием акт, который, несмотря на непроизволь- ность, может быть задержан нашей волей; третий — акт, намеренно детерминированный волей" (Hamilton, 1870, с. 248). Нередко подо- бные дискуссии принимали острый характер, поскольку затрагивали вопрос о свободе воли. Тем не менее на этапе научной психологии эта классификация сохранила свое значение, а у некоторых авторов, например, в работах Т. Рибо и Н. Ланге, получила дальнейшую раз- работку и солидное обоснование (Рибо, 1890; Ланге, 1893). Несмотря на возражения В. Вундта, который считал различение непроизволь- ного и произвольного внимания ошибочным, в учебной и справочной психологической литературе оно становится центральным, возмож- но, потому что хорошо согласуется с житейским опытом и служит удобной схемой изложения богатой и разнообразной феноменологии внимания (напр., Baldwin, Stout, 1925). Основание разграничения непроизвольного и произвольного внимания заключается в несоот- ветствии первого и соответствии второго целям или намерениям субъекта. В случаях непроизвольного внимания человек внимателен

232

независимо от ближайших и отдаленных сознательных целей и даже опреки им. Побудительные причины непроизвольного внимания находят в особенностях его объектов — специфических характери- стиках впечатлений органов чувств, мыслей, образов памяти и вооб- ражения.

В зависимости от внутренних условий выделяют три разновидно- сти непроизвольного внимания. Детерминанты вынужденного вни- мания лежат, предположительно, в видовом опыте организма. По- скольку научение в этой форме внимания играет незначительную роль, ее называли врожденной, естественной или инстинктивной. Список характеристик объектов вынужденного внимания обычно на- чинают с интенсивности впечатления. Наше внимание привлекают громкие звуки, яркий свет, сильные боли и едкие запахи, резкие вкусы, холод и жар, интенсивные толчки и надавливания. Так, даже если мы чем-то заняты, удар грома, взрыв, выстрел и вой сирены неминуемо обратят наше внимание на себя. Вечером на улице мы невольно замечаем светящиеся вывески ресторанов, вспышки ре- кламных стендов и надписей, ярко освещенные витрины и блестящие предметы, выставленные в них. В магазинах нам может, как говорит- ся, ударить в нос запах кофе или корицы, духов, краски или мыла. Застольную беседу прерывают чрезмерно горячая пища, боль в зубе, избыток соли или горчицы. Важнейшей характеристикой объектов, привлекающих и отвлекающих внимание, является движение. Чело- век замечает слабый прочерк падающей звезды на ночном небоскло- не, порхающую бабочку и муравья, ползущего по руке. В толпе, пытаясь привлечь внимание знакомого, мы машем ему рукой. Гово- рят, что опытные бойцы на фронте, выглядывая из окопов, поднима- ли и опускали голову очень медленно. Ритмичное повторение слабого стимула также может привлечь внимание. Нам мешает заснуть ка- пающий кран, муха, бьющаяся о стекло и мышь, тихо грызущая корку хлеба. С другой стороны, внимание привлекает внезапное, новое, неожиданное и странное — все, что как-то выпадает из рутин- ного хода событий и обычного окружения. Так, мы замечаем останов- ку едва слышного тикания часов, новые ботинки или прическу кол- леги, высокого человека в толпе, одинокое дерево на поляне, тишину после обильного снегопада. В плане мысли и воображения к событиям и состояниям вынужденного внимания относят догадку, внезапно пришедшую в голову, навязчивые идеи ипохондриков, переживание ^ря, любовные страдания и сексуальные фантазии. Диапазон и сила чувств, испытываемых человеком в случаях вынужденного внима- ния Довольно велики. Если субъект сопротивляется отвлечению, то внимание сопровождается удивлением и неудовольствием. Если же змеренно или по обыкновению он остается пассивным, погружаясь

233

в процесс переживаний, то характер эмоций определяется содердц. нием объекта внимания. Привлечение внимания может перейти в развлечение, доставляющее в одних случаях удовольствие и наслаж- дение, в других же — отвращение и ужас, а иногда в амбивалентную смесь того и другого. В пределе наступает состояние пассивной абсор- бции, при которой субъект полностью и самозабвенно как бы слива- ется с объектом мысли или восприятия, растворяясь в нем и покорно подчиняясь его течению. Внешняя и внутренняя деятельность умень- шается до минимума или принимает автоматический характер. Не- которые авторы считали эту форму внимания первичной или ни- зшей. По мнению П.ф. Каптерева, в таком состоянии пребывает наголодавшийся младенец, когда сосет грудь матери, и ребенок более старшего возраста, который долго и пристально смотрит на пламя свечи или светящиеся угли в печке. У взрослых же оно наступает при сильном страдании и наслаждении. "Такое внимание есть однопред- метное, без всякой примеси анализа и сопоставлений и заключается в простом переживании известного состояния со всецелым погруже- нием в него. Человек весь уходит в переживание положения и более ничего не делает, ни о чем не думает не только постороннем пережи- ваемому состоянию, но даже и о том, что переживает, что поглотило его внимание", — пишет П.Ф. Каптерев (1889, с. 38-39).

Вторая разновидность непроизвольного внимания определяется как зависимая не столько от видового, сколько от индивидуального опыта субъекта. Она складывается на той же инстинктивной основе, но как бы в отсроченном порядке, в процессе стихийного научения и прилаживания человека к определенным условиям жизни. В той мере, в какой эти процессы и условия совпадают или не совпадают у представителей различных возрастных и социальных групп, образу- ются общие и индивидуальные зоны объектов внимания и невнима- ния. Внимание этого вида можно назвать невольным. Принудитель- ный характер и эмоциональное воздействие впечатлений, мыслей и представлений, его вызывающих, здесь сравнительно невелики, мо- гут быть редуцированы полностью, необязательны для всех людей вообще и для данного индивида в разное время. В отличие от стиму- лов вынужденного внимания, которые, по выражению Э. Титченера, берут наше сознание штурмом, объекты невольного внимания как бы проскальзывают в фокальную область сознания в моменты относи- тельного бездействия, периоды отдыха и актуализации потребно- стей. В этих условиях внимание привлекают ближайшие объекты, голоса, люди или животные; мужчины замечают женщин и наоборот"- При голоде и жажде человеку невольно бросаются в глаза вывески и витрины продовольственных магазинов, кафе и ресторанов. Объекты невольного внимания, хотя бы ненадолго, возбуждают какие-то у0'

234

тойчивые интересы субъекта, отвлекая его от выполнения текущих дел и обязанностей. Длительное и устойчивое состояние невольного внимания обеспечивается и подкрепляется стабильными интереса- ми которые философы и классики психологии называли страстями. Сферм действия страстей и соответствующие объекты невольного внимания образуют и поставляют войны, политические интриги, любовные и родительские отношения, игры, охота, мода, алкоголь- ные напитки и кулинария. В исключительных случаях рождения гениев страстью становится занятие определенной деятельностью, продукты которой оказываются значимыми и полезными для всего

человечества.

Третью разновидность непроизвольного внимания — внимание привычное одни авторы считают следствием или особым случаем произвольного внимания, другие же — формой, переходной к нему. Побудительный аспект объектов привычного внимания заключается в их сходстве или согласии с текущими и предшествующими, в том числе целевыми, содержаниями сознания. Со стороны субъекта эта форма внимания обусловлена установками, актуализируемыми про- стым намерением выполнить ту или иную деятельность. Так, води- тель, сев за руль автомобиля, готов к восприятию дорожных знаков и событий, которые могут произойти на шоссе и тротуарах. В этих случаях иногда говорят о профессиональном внимании, подчеркивая необходимое участие произвольного внимания в прошлом, когда дан- ная установка, навык или умение с трудом формировались. Обычным примером мимовольного срабатывания привычного внимания явля- ется ответ на вопрос, что будут замечать во время совместной про- гулки на лоне природы разные специалисты. Геолог увидит разломы скальных пород, внимание ботаника привлечет редкое растение, эн- томолог заметит какую-нибудь мушку, а философ или психолог, возможно,— ничего. Как состояние, более или менее устойчивое, привычное внимание характеризует повседневную трудовую и учеб- ную деятельность. Т. Рибо считал эту форму внимания высшей, от- носил ее к завершающей стадии развития произвольного внимания и личности гражданина цивилизованного общества.

"Третий период — период организованного внимания:

внимание вызывается и поддерживается привычкой. Так, ученик, сидящий в классной комнате, работник, трудящий- ся в мастерской, чиновник, занимающийся в канцелярии, купец, сидящий за прилавком, по большей части охотно выбрали бы для себя иные местопребывания; но под влия- нием самолюбия, честолюбия, интереса у них создалось прочное влечение к указанным занятиям. Выработавшееся внимание стало второй натурой, задача искусства выполне-

235

на. Достаточно очутиться в известных условиях, известной среде, чтобы остальное последовало само собой; внимание вызывается не столько причинами, принадлежащими на- стоящему, сколько накоплением причин предшествовав- ших. Двигателям первичным сообщилась сила двигателей естественных. Субъекты, не поддающиеся воспитанию и дрессировке, никогда не достигают этого третьего периода;

у них произвольное внимание является редко, урывками и не может войти в привычку" (Рибо, 1890, с. 40).

Вынужденное, невольное и привычное внимание как разновидно- сти непроизвольного внимания объединяет то, что их побудительные причины лежат вне фокального сознания субъекта. В этом смысле непроизвольное внимание определяют как пассивное. Его субъек- тивные условия закреплены в виде психофизиологических устано- вок, отчасти врожденных, отчасти трансформированных или сло- жившихся заново по ходу научения и приспособления индивида к природной и социальной среде.

Источники внимания произвольного целиком определяются субъ- ективными факторами. Произвольное внимание служит для дости- жения заранее поставленной и принятой к исполнению цели. Круг объектов произвольного внимания потенциально безграничен, по- скольку не определяется особенностями стимуляции, спецификой организма и интересами субъекта. Сознательное намерение обратить и сосредоточить свое внимание на чем-либо — отличительная черта всех случаев произвольного внимания. Однако, реализация этого намерения происходит при различных условиях. В зависимости от характера этих условий и, шире, от системы деятельности, в которую включены акты произвольного внимания, выделяют несколько его

разновидностей.

Процессы сознательного, намеренного обращения внимания мо- гут протекать легко и без помех. Такое внимание можно назвать собственно произвольным, чтобы отличить его от случаев привыч- ного внимания, о которых говорилось выше. Здесь действия внима- ния лежат в русле обслуживаемой деятельности. Необходимость в волевом внимании возникает в ситуации конфликта между выбран- ным объектом или направлением деятельности и объектами или тен- денциями внимания непроизвольного. Наиболее знакомый и простой вариант волевого внимания реализуется в ситуации конфликта во внешнем окружении, например, при действии сильных отвлекаю- щих помех, препятствующих обнаружению и опознанию слабого сигнала. Как особый случай волевого внимания можно рассматри- вать трудоемкий процесс выработки моторных и когнитивных навы- ков и умений. Чувство напряжения — характерное переживание

236

„ооцессов внимания данного вида. Акты собственно волевого внима- ния совершаются вопреки текущим стремлениям, интересам и жела- ниям субъекта, вынужденно, под прямым давлением социального ^ружения или благодаря слабому мотиву, лежащему за пределами

наличной ситуации.

Волевое внимание можно определить как неохотное, если источ- ник конфликта лежит в мотивационной сфере субъекта. Неохотное, хотя и добровольное, внимание обеспечивают личностные инстан- ции, связанные с чувством долга и принятыми моральными обяза- тельствами, отвлеченными идеями и широкими схемами мысли, ус- тановками на самопознание, совершенствование и приближение к идеалу. Активное торможение и отвержение отвлечений пережива- ется здесь в форме чувства усилия как компонента сложного состоя- ния борьбы мотивов. Развитию умений и навыков такого неэгоисти- ческого (морального) внимания служит множество техник религиоз- ной практики. В повседневной жизни указанные формы волевого внимания встречаются нечасто. Т. Рибо говорит об этом следующее:

"Но нельзя не заметить, что наиболее высокая форма хотения, про- извольное внимание, сравнительно со всеми другими, редка и сверх того наиболее не постоянна. Если мы вместо того, чтобы изучать произвольное внимание с точки зрения психолога, углубившегося в самого себя и находящего подтверждение своих положений лишь на внутреннем опыте, будет исследовать его в массе здоровых и взрос- лых людей, чтобы узнать, какое приблизительно место имеет оно в их умственной жизни, то увидим, как редко и на какой короткий срок оно появляется. Если бы было возможно взять человечество вообще за определенный период времени и сравнить сумму действий, совер- шенных им при помощи произвольного внимания, с суммой дейст- вий, совершенных помимо его, то у нас получилось бы отношение, почти равное отношению нуля к бесконечности" (Рибо, 1894, с. 171- 172). А. Бэн предлагал сузить значение термина внимание, прибли- зив его к тому житейскому представлению, которое имеет в виду только внимание произвольное. "Таково внимание в школе и ар- мии",— отмечает он (Ваш, 1886, с. 477).

Борьба с самим собой — суть любых процессов волевого внимания, а их специфика определяется содержанием противоборствующих сторон. Многие философы и религиозные мыслители видели здесь проявление и разрешение конфликтов между свободой и детерми- ^змом поведения, духом и телом, высшим и низшим, божественным и животным в природе человека. Поэтому область феноменов воле- вого внимания становилась ареной жарких дискуссий между идеали- стами и материалистами, теологами и учеными. Те и другие считали Елевое внимание специфической способностью человека и отводили

237

fl

ему если не центральное, то весьма заметное место среди друщ» психических функций. Авторы с разным и даже полярным мировоз. зрением рассматривали развитие этой способности как необходимую предпосылку социализации психики, интеллектуального, личност- ного и духовного роста человека. Так, известный теолог и философ Н. Мальбранш писал:

"Внимание интеллекта — это естественная молитва, благодаря которой мы получаем просветление разума. Но

вследствие грехопадения интеллект часто испытывает ужасные искушения; он не может молиться, труд внимания утомляет и огорчает его; вначале работа внимания велика, а вознаграждение скудное, и, в то же время, воображение и страсти непрерывно теребят, возбуждают и давят на нас, а разум всегда и охотно готов подчиниться этим импульсам и воздействиям. Дело, однако, заключается в необходимости. Мы обязаны вызвать просветление разума, и другого, поми- мо работы внимания, пути к рассудку и пониманию не существует. Вера — дар Божий, получаемый безотноси- тельно к нашим достоинствам, тогда как интеллект, прак- тически единственно, дар заслуженного признания. Вера есть чистое благоволение по отношению к каждому, а пони- мание истины нужно заработать при поддержке благоволе- ния. Следовательно, тот, кто способен на этот труд и кто всегда внимателен к истине, которой он должен следовать, обладает расположением, заслуживающим имени более ве- личественного, чем диспозиции, обусловливающие другие самые блестящие достоинства и добродетели. Поэтому бу- дет простительно, если я дам этому умению сомнительное название сила интеллекта. Чтобы обрести ту подлинную силу, благодаря которой интеллект поддерживает работу внимания, необходимо своевременно приступить к этой ра- боте; при естественном ходе вещей умения приобретаются только посредством действий, а усилить их можно только путем упражнений. Но, возможно, единственная трудность заключается в том, чтобы начать. Мы вспоминаем, как уже начинали когда-то и были вынуждены это дело оставить, и поэтому расхолаживаемся, считаем себя неспособными к медитации и отрекаемся от разума. В таком случае мы, хотя бы на время, отказываемся от этой добродетели, на что бы мы не ссылались, оправдывая собственную лень и неради- вость. Но без такой работы внимания мы никогда не поймем величия религии, святости моральных обязательств, мел- коты всего небожественного, абсурдности страстей и всех наших внутренних невзгод. Без этой работы душа будет

пребывать в потемках и беспорядке, потому что другого естественного способа постижения света, который может повести нас, не существует; мы постоянно будем находить- ся в состоянии тревоги и странного замешательства и будем всего бояться, когда побредем во мраке над пропастью. Ис- тинно, что вера руководит нами и поддерживает нас, но делает это она лишь тогда, когда вызывает в нас внимание и дает посредством внимания свет, и только этот свет может защитить наши души от множества устрашающих врагов" (цит. по: Hamilton, 1870, с. 260-261, курсив автора).

Следующая разновидность произвольного внимания — внимание выжидательное. Его значение и специфика исследовались преиму- щественно в области психологии восприятия; в ситуациях, когда испытуемый предупрежден о появлении объекта и должен заранее подготовиться к его опознанию. Некоторые авторы отрицали суще- ствование такой формы внимания; другие же, напротив, утвержда- ли, что именно при отсутствии объекта восприятия самостоятельный статус и определенная функция внимания могут быть установлены и показаны наиболее убедительным и ярким образом (Pyle, 1909). Волевой характер выжидательного внимания человека проступает особенно выпукло в ситуациях решения так называемых задач на бдительность, когда испытуемому приходится отвечать как можно быстрее на каждое из сравнительно редких и кратковременных появ- лений малозаметной цели. Мучительное усилие и напряжение вы- жидательного внимания совершаются кратковременными толчками или волнами, каждая из которых продолжается не более нескольких секунд. В паузах между ними наступает или полное бездействие, или переход к непроизвольному вниманию — привычному при благопри- ятных условиях и невольному при отвлечениях.

Особенно важный вариант развития произвольного внимания за- ключается в трансформации волевого в спонтанное внимание. Про- цесс и результат этого перехода У. Гамильтон описывает следующим образом:

"Начинать всегда нелегко, что особенно верно в случае интеллектуального усилия. Когда мы обращаем внимание на какой-то предмет, то первое время нас продолжают за- нимать десятки мыслей о других вещах. Даже если энергич- ным усилием мы освобождаемся от прошлых дел, непре- рывно требующих нашего внимания, даже при твердой ре- шимости, привлекательности нового предмета и отсутствии видимых препятствий, слабые проблески вторгающейся и отвлекающей мысли все-таки постоянно мешают и сбивают наш разум с того, что должно было занимать его исключи-

239

тельным и максимально ясным образом. Как бы ни был велик интерес к новому объекту, последний станет безус- ловным фаворитом только тогда, когда вольется в интег- ральную часть прежнего знания, установленных ассоциа- ций мыслей, желаний и переживаний. Но это дело времени и привычки. Воображение и память, к которым мы вынуж- дены обратиться за материалами, иллюстрирующими но- вое исследование, помогают нам неохотно и, фактически, уступают только насилию. Но если мы, несмотря на препят- ствия, будем достаточно энергично идти своим курсом, то каждый шаг вперед будет легче, чем предыдущий, дистрак- торы постепенно ослабеют, внимание будет сосредоточи- ваться на своем объекте более избирательно, а поток родст- венных идей потечет более изобильно и свободно, предо- ставляя возможность легкого отбора подходящих иллюст- раций. Наконец, наша система мышления и поиск приходят в гармонию. Человек в целом становится как бы филосо- фом, историком или поэтом и живет только в вереницах своей, связанной с его личностью мысли. Теперь он дейст- вует свободно, а значит с удовольствием, ведь удовольствие есть отражение непринужденного и беспристрастного про- явления энергии. На всем, что сделано в этом состоянии души, лежит печать выдающегося мастерства и совершен- ства" (Hamilton, 1870, с. 255-256).

В описаниях других авторов также подчеркивается, что волевое внимание является лишь промежуточной, переходной стадией на пути к какой-то более продуктивной форме произвольного внима- ния, "... роль волевого усилия заключается в том, чтобы вызвать заинтересованное внимание и уступить ему место. Это похоже на то, как мы встряхиваем часы и повторяем это, пока не получится доста- точного толчка, и не установится самостоятельный ход механиз- ма",— пишет Дж. Сёлли (1912, с. 132). Ту же идею высказывает Дж. Стаут и, дополнительно, в яркой, хотя и несколько преувели- ченной форме, говорит о том, к чему может привести работа волевого внимания, если по ходу знакомства с изучаемым предметом интерес к нему так и не появится. "Когда это происходит, периоды сосредо- точения становятся постепенно более продолжительными, пока не- обходимость в сознательном усилии совершенно не прекратится. Так, функция произвольного внимания в таких случаях заключается в том, чтобы создать внимание спонтанное. При неудаче появляются лишь утомление и отвращение. Лицо, осужденное на то, чтобы про- водить всю свою жизнь в постоянно возобновляемых усилиях сосре- доточиваться на безнадежно неинтересном предмете, сошло бы с ума>

кончило бы с собой-^ли впало бы в коматическое состояние. Про- п вольное внимание принадлежит одновременно и к области интел- и кта и к области практического воления. Оно есть "поведение ума"

подобно внешнему поведению, подчинено моральному закону. В ооали интеллектуальной основной добродетелью является терпе- ние" (Стаут, 1923, с. 318).

Как видно из вышеприведенных цитат классиков психологии со- чнания, спонтанное внимание обладает характеристиками как про- извольного так и непроизвольного внимания. С вниманием произ- вольным его роднит чувство активности, целенаправленность, под- чиненность намерению внимать выбранному объекту или виду дея- тельности. Общие моменты с непроизвольным вниманием заключа- ются в отсутствии усилия, автоматичности и сильном эмоциональ- ном сопровождении. Поэтому данную форму внимания относили либо к непроизвольному, либо к произвольному виду внимания. Иногда же ее выделяют и описывают как самостоятельную и возни- кающую в результате разрешения конфликта основных видов вни- мания. "В каждодневной деятельности произвольное и непроизволь- ное внимание всегда переплетены. Жизнь — великий компромисс между тем, на что направлено наше произвольное внимание, и тем, что цели окружающего мира навязывают вниманию непроизвольно- му",— пишет Г. Мюнстерберг (Munsterberg, 1970, с. 32). Сохраняя черты своих предшественников, спонтанное внимание приобретает качественно новые свойства и признаки. С объективной стороны оно выглядит как направленное не на предмет, а на процесс деятельно- сти; со стороны субъективной оно кажется ведомым какой-то высшей силой и сопровождается переживанием всепоглощающего интереса и даже наслаждения.

Удачную как по замыслу, так и по исполнению попытку построе- ния классификации видов внимания по единому основанию предпри- нял Н.Ф. Добрынин (1938). Он предлагает упорядочить известные, попадающие в разные рубрики различных классификаций формы внимания по.измерению активности личности, выделяя на этом кон- тинууме три участка. На первом последовательно располагаются непроизвольные разновидности, вышеназванные вынужденным, не- вольным и привычным вниманием. Активность личности минималь- на в случаях вынужденного, увеличивается при невольном (у Н.Ф. Добрынина — эмоциональном) и становится еще выше в случа- ях привычного внимания. Второй участок континуума занимает во- левое, или, по Н.Ф. Добрынину, произвольное внимание. Как вид с максимальным проявлением активности, то есть на третьем участке, автор предлагает рассматривать внимание послепроизвольное, на- званное выше спонтанным. Н.Ф. Добрынин говорит о качественном

240

241

своеобразии этих видов, возможности взаимопереходов и сосущест. вования на разных уровнях деятельности. Обоснование выделения послепроизвольного внимания и изучение его различных форм в проявлений проводилось в течение многих лет самим Н.Ф. Добрыни- ным и продолжается в работах его учеников и последователей.

Вышеуказанные виды внимания обсуждаются также в когнитив- ной психологии, хотя и в различной степени и под другими названи- ями. Однако, вопросы классификации процессов и состояний внима- ния здесь специально не ставятся и лишь затрагиваются в связи с описанием парадигм экспериментального исследования. При этом, в первую очередь, различают внимание селективное (фокусирован- ное) и внимание распределенное. В ситуации селективного внимания от испытуемого требуют переработки и ответа на один стимульный |

вход при одновременном предъявлении нескольких входов. Работа внимания в этом случае заключается в отборе стимуляции, заданной какими-либо признаками, и отвержении или игнорировании всех других потоков стимуляции. Кроме того, по модальности стимульно- го материала различают зрительное и слуховое внимание. При ис- пользовании близкого по значению термина "фокусированное вни- мание" обычно имеют в виду сосредоточение на какой-то деятельно- сти, а не на стимульном входе. При этом, кроме определенной на- правленности, здесь подразумевают и поддержание необходимой

степени внимания. Неудача селекции объясняется отвлечением вни- мания.

Стандартным приемом исследования селективного внимания яв- ляется инструкция на вторение при дихотическом предъявлении двух сообщений. Испытуемый внимательно слушает и незамедли- тельно повторяет вслух слова, идущие, например, с правого наушни- ка, в то время как в левый наушник поступают слова другого текста (см. гл. 2). Главные вопросы исследований здесь заключаются в том, каким образом и насколько эффективно отвергается нерелевантная информация. В исследованиях распределенного внимания, когда ис- пытуемый должен одновременно выполнять две деятельности или внимать нескольким стимульным входам, на первый план выступает интенсивностный аспект внимания. Выяснение пределов переработ- ки информации, ограничений внимания и распределения его ресур- сов — основные задачи исследований этого типа (см. гл. 3).

Разницу между селективным и распределенным вниманием мож- но пояснить на примере. Представим себе молодого человека, кото- рый пришел на свидание и с нетерпением ожидает свою возлюблен- ную. Перед ним простирается оживленная улица, на которую выхо- дит несколько переулков. Если девушка может выйти из любого переулка, то внимание юноши будет распределенным. Если же ему

тзвестно, откуда она появится, то внимание будет избирательно на- поавлено на пересечение данного переулка с улицей. В том и другом случае молодой человек будет замечать и опознавать прохожих, обладающих определенными признаками — например, блондинок с распущенными волосами и синим шарфом, но при стратегии селек- тивного внимания его восприятие будет более быстрым и безошибоч- ным, чем при внимании распределенном.

Третья основная парадигма исследований внимания — решение длительных и монотонных задач на бдительность (см. Приложе- ние 5). Внимание соответствующего вида называют непрерывным (sustained). Аспекты степени и направленности внимания взаимо- связаны. Если селекция релевантного источника информации не тре- бует расхода ресурсов внимания, то говорят о внимании автоматиче- ском. В работах, обсуждающих связь внимания с осознанием входа, говорят о фокальном и периферическом внимании. Фокальное вни- мание намеренно направлено на объект, находящийся в центре со- знания; внимание периферическое распространяется на содержания краевой области сознания.

С целью описания основных свойств внимания, его удобно пред- ставить в виде подвижного луча прожектора, направленного в ту или иную область пространства потенциальных объектов внимания. С этой, объективной стороны характеризуют общую направленность внимания. Уровень освещенности можно назвать степенью внима- ния. В классической психологии сознания интенсивность внимания определяют как степень ясности и отчетливости содержаний, нахо- дящихся в фокусе текущего сознательного опыта. При этом большин- ство авторов предостерегали от оценки степени внимания по пережи- ванию напряженности или усилия. В когнитивной психологии под степенью внимания подразумевают количество ресурсов, вкладыва- емых в переработку релевантной информации, и оценивают ее по Уровню или глубине этой переработки. Третья характеристика — объем внимания — может быть представлена как телесный угол луча прожектора или площадь пятна света. Его определяют как число простых впечатлений или идей, осознаваемых ясно и отчетливо. Объем и степень внимания связаны обратной зависимостью — уве- личение объема, как правило, приводит к уменьшению степени и, наоборот, фокусировка на одном объекте повышает степень внима- иия к нему. Учитывая эту закономерность, обе характеристики не- рсдко объединяют в одну, называя ее степенью концентрации или ^редоточения внимания.

Общая направленность, степень и объем описывают внимание как состояние. С целью формального описания внимания как процесса используют несколько временных характеристик. Непроизвольное

243

изменение степени внимания обычно называют колебаниями, а из- менения его общей направленности и объема — отвлечениями или сдвигами внимания. Оценки частоты колебаний и сдвигов характе- ризуют устойчивость внимания к данному объекту, группе объектов или виду деятельности с ними. Внимание считается устойчивым и в тех случаях, когда содержания фокальной части сознания меняются в пределах основного русла деятельности, но тогда говорят о сохра- нении лишь общей направленности. Длительное, равномерное и не- прерывное внимание к определенному объекту — мысли или образу, с одной стороны требует его изменения, а с другой — приводит к трансформации или деструкции этого объекта.

Распределение внимания можно представить как расщепление луча в двух и более направлениях. Преднамеренные сдвиги луча с одного объекта (или его аспекта) на другой называют переключени- ями внимания. Произвольные и непроизвольные изменения направ- ленности, степени и объема внимания могут происходить легко и быстро, или, напротив, с трудом и медленно. Эту характеристику подвижности внимания раскрывают через свойства инерционности и аккомодации. Инерционность внимания оценивают по времени его отрыва от предшествующего объекта или вида деятельности, а акко- модацию — по времени его настройки на новый объект или вид дея- тельности.

Дальнейшая характеристика внимания включает в себя дополни- тельные определения, применяемые с целью описания устойчивых индивидуальных различий в его процессах и состояниях. Так, для описания общей направленности вводят определение внешней (зри- тельной, слуховой) и внутренней (самонаправленное внимание) на- правленности, однонаправленности и распределяемости внимания. В связи со степенью говорят о поверхностном и глубоком внимании;

по устойчивости различают внимание пристальное, отвлекаемое и блуждающее, а характеризуя подвижность, выделяют такие свойст- ва, как гибкость и ригидность.

С целью количественной оценки свойств внимания создано мно- жество методик, опросников и тестов (Вудвортс, 1950; Воронин, 1993). Определенные сочетания этих свойств образуют типы внима- ния человека. Несмотря на ряд специфических трудностей и препят- ствий, стоящих на пути психодиагностических исследований такого рода, получены, описания обычных, аномальных и патологических стилей внимания человека. Например, внимание объективного типа представляют как пристальное, узкое, направленное на детали, с незначительной примесью субъективного фактора. У лиц с субъек- тивным типом оно, напротив, флуктуирующее, широкое, направле- но на восприятие целого субъективным образом. В исследованиях

О Волльмера, проведенных в слуховой и зрительной модальностях, показана связь этих типов с телесной конституцией и личностью человека: у шизотимиков чаще встречается объективный тип внима- ния, а у циклотимиков — субъективный (Vollmer, 1929). В то же время в учебной и популярной литературе указывают на зависимость стиля внимания от профессионального опыта человека. В современ- ной психологии наибольшую известность и признание получила ти- пология внимания, разработанная Р. Найдиффером (Nidiffer, 1976;

Найдиффер, 1979). Она базируется на различении двух измерений внимания — объема (широкий и узкий фокус) и направленности (внешняя и внутренняя). Широкое внешнее внимание характерно для гиперактивных детей, художников, политических лидеров и футболистов; узкое внешнее — для программистов, техников, юве- лиров и игроков в гольф. Широкое внутреннее внимание специфично для ученых гуманитарных и социальных дисциплин, философов и тренеров, а узкое внутреннее — для математиков, физиков-теорети- ков, религиозных фанатиков, тяжелоатлетов и пловцов.

В психологической (и не только) литературе встречаются описа- ния видов и типов внимания, основанные не на теориях, а на данных житейских и профессиональных наблюдений. Так, А.Ф. Кони на ма- териале анализа рассказов потерпевших и свидетелей преступления различает, во-первых, внимание сосредоточенное и рассеянное. Вни- мание рассеянное "не способно сосредоточиваться на одном предме- те, а, направляясь на него, задевает по дороге ряд побочных обстоя- тельств". Сосредоточенное и рассеянное внимание в зависимости от личности рассказчика, в свою очередь, разделяются на два вида. При центростремительном внимании показания касаются главным обра- зом того, что делал, думал или переживал сам свидетель, и здесь было бы "напрасно искать более или менее подробной или хотя бы только ясной картины происшедшего". Внимание центробежное, напротив, "стремится вникнуть в значение явления и, скользнув по его подроб- ностям и мелочам, уяснить себе сразу смысл, важность и силу того или другого события". А.Ф. Кони различает также внимание, на- правленное на процессы, и внимание, направленное на их конечные Результаты. Опираясь на "способности души отзываться на внешние впечатления", автор говорит еще о двух видах внимания. "Одни °бъективно и с большим самообладанием, так сказать, регистрируют то, что видят или слышат, и лишь тогда, когда внешнее воздействие на их слух или зрение прекратилось, начинают внутреннюю душев- чую переработку этого". Люди же с "оглушенным" вниманием сразу же отдаются "во власть своим душевным движениям". Эмоциональ- ^я "внутренняя буря опутывает своим мраком внешние обстоятель- на" (Кони, 1922, с. 37-46).

245

В области психиатрии, педагогики и психокоррекции в последнее время развернулось широкое исследование нарушений внимания v подвижных, гиперактивных детей (напр., Wender, 1988). Гораздо ранее Дж. Болдуин описал аномалию подобного типа, назвав ее те- кучим вниманием. "Под "текучестью" внимания я понимаю состоя- ние торопливого, стремительного, неадекватного наблюдения, быст- рого перехода, чересчур охотной и всеядной ассимиляции; слуща. ния, но не внимания, умственной привычки, называемой "в одно ухо влетело, а в другое — вылетело" (Baldwin, б.г., с. 206). Моторный ребенок слышит слова наставника и даже охотно следует его инст- рукциям, но только сразу же и при непосредственном контроле. Если позже он попадает в ту же ситуацию, то полученный урок совершен- но не учитывается. В период с 8 до 15 лет этот тип внимания может зафиксироваться, и тогда прогноз на дальнейшее обучение будет неблагоприятным. Таким детям бесполезно "читать мораль". Работа с ними должна быть направлена на преодоление торопливости и тенденции к угадыванию; следует устранить мелочный контроль и подталкивать ребенка на самостоятельное планирование предстоя- щих действий, осознание и исправление ошибок.

Особые виды внимания описаны в практиках медитации, "умной" молитвы и психотерапии. В отличие от вышеуказанных, стихийно складывающихся типов внимания, они требуют специальной лично- стной подготовки, системы изощренных и длительных упражнений и опираются на ряд строгих предписаний. Одна группа техник меди- тации предполагает развитие способности концентрации на одном, неважно каком, объекте мысли или восприятия. Другая же, напро- тив, требует полной открытости сознания. Последний вид внимания получил название "обнаженного" (bare), поскольку подразумевает непрерывное, бесстрастное и бездумное наблюдение любых содержа- ний сознания без каких-либо задержек и реакций (Голдстейн, 1993;

Epstein, 1990). Отмечается сходство этой культивированной разно- видности интеллектуального внимания с вниманием психоаналити- ка в процессе клинической беседы и с вниманием пациента в ситуа- ции отчета свободных ассоциаций. В обычной жизни подобное состо- яние непреднамеренной констатации может возникнуть у усталого пассажира автобуса, когда он бездумным и неподвижным взором скользит по пролетающим мимо деревьям, домам, витринам и выве- скам магазинов. »

ESS8

Приложение 2