- •Общие указания

- •Выбор источника водоснабжения

- •Характеристика района проектирования

- •Качество воды в источнике водоснабжения

- •Оценка эксплуатационных запасов воды

- •2. Типы, схемы и конструкции водозаборных сооружений 2.1. Выбор типа водозахватных устройств

- •Выбор способа бурения скважины

- •Тип скважины

- •Рабочая конструкция скважины

- •Конструкция водоприемной части скважины

- •Гидрогеологические расчеты

- •Определение притока воды к скважине

- •Пропускная способность фильтра

- •Определение количества скважин в водозаборе

- •3.5. Фактические параметры скважины

- •Водоподъемное оборудование

- •Расчет рабочих параметров насоса

- •Подбор насоса

- •Эксплуатационная конструкция скважины

- •6. Зона санитарной охраны водозабора

- •Показатели состава воды и концентрации химических веществ. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- •Геометрические размеры стальных элекгросварныхтруб в соответствии с гост 10704-76 и гост 8696-74

- •Дополнительное сопротивление учитывающее фильтрационное несовершенство скважины

- •Значения гидравлического сопротивления Ro в точке расположения скважины в зависимости от типа водозабора

- •Расстояние между водозаборными скважинами /, м

- •Технические характеристики и основные размеры скважинных насосов типа эцв

- •Технические характеристики и основные размеры скважинных насосов типа атн и а

- •Смирнов Юрий Аркадьевич, Капинос Ольга Геннадьевна

- •Учебное пособие

Пропускная способность фильтра

Пропускная способность фильтра Q$, м3/сут, определяется по формуле

(2Т>

(2Т>

скорость притока воды к фильтру, м/с, определяемая

уф = 65 • 1[К , (23)

скважность фильтра, то есть отношение площади отверстий фильтра к площади его боковой поверхности (ориентировочно т| = 0,1...0,3 для каркасно-стержневых фильтров; г| = 0,2...0,25 для трубчатых фильтров с круглой или щелевой перфорацией; Т| = 0,3...0,5 для фильтров с проволочной обмоткой; г| = 0,1...0,4 для фильтров с сетчатой обмоткой).

Определение количества скважин в водозаборе

Вопрос возможности применения одиночной скважины решается сопоставлением расчетной производительности водозабора 0Сут.р. (формула (1)) и пропускной способности фильтра (формула (22))'.

20

Если

бсут.р.

< Q§,

то следует принять водозабор в виде

одиночной скважины. В противном случае

проектируется групповой водозабор,

количество скважин в котором - и —

определяется по формуле

Полученный

результат п

округляется до ближайшего большего

целого

числа.

Количество резервных скважин принимается в соответствии с рекомендациями приложения 11.

3.5. Фактические параметры скважины

Проверка

возможности уменьшения диаметра фильтра

предполагает определение максимальной

пропускной способности фильтра Qм3/сут.,

с учетом параметра запаса по формуле

![]()

где Ко - коэффициент запаса, Kq = 1,2.

Полученное значение следует подставить в левую часть формулы (22) и рассчитать величину диаметра фильтра, dф, м, не меняя остальные

параметры. Условие dф > d^ свидетельствует о невозможности уменьшения диаметра фильтра. При d^ < flL проверяется возможность принять меньший диаметр в соответствии с сортаментом труб [5].

Расчет фактического водопонижения S, м, производится по формуле ,(7), в которой вместо QCKB, подставляется 2Скв.факт.> вместо 5Д0П. - искомая величина S, а гидравлическое сопротивление Rq, являющееся составляющей знаменателя формулы (7), принимается по приложениям 12 и 13.

В соответствии с принятой схемой расположения насоса (см. рис. 4) длина водоподъемной трубы /в х, м, измеряемая от насоса до поверхности земли, определяется по формуле

'„.=ЛЯ«.+5 + (Я,*. .-И), ' (28)

где //СКв. - глубина скважины от поверхности земли до подошвы водоносного пласта,м.

Водоподъемное оборудование

Расчет рабочих параметров насоса

Основными рабочими параметрами насоса являются пбДача £2нас.> м3/ч, и напор //нас., м.

По производительности насос подбирается, ориентируясь на £?Скв.факг.> отнесенный к часовой единице измерения, то есть м3/ч.

Для определения потребного напора liSjlcoca нёоб^одимо принять схему расположения скважин, разместить скважины на ситуационном плане и назначить место устройства очистных сооружений либо сборного узла, если очистка воды не требуется.

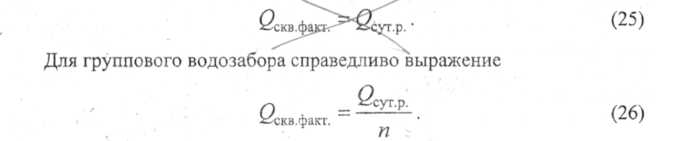

Схемы сборных водоводов могут быть линейными (тупиковыми), кольцевыми и парными.

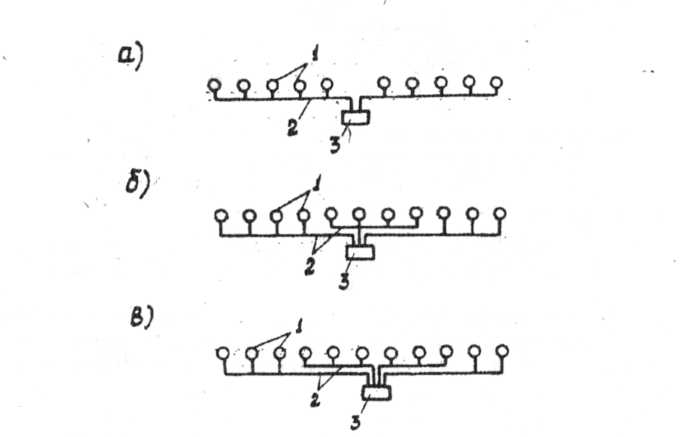

Линейные водоводы наиболее распространены и применяются как при линейных (рис. 5 и 6), так и при площадных или кольцевых схемах расположения водозаборных сооружений (рис. 7).

Линейная схема в одну нитку (см. рис. 5) применяется только при концевом расположении сборного узла в случае, если допускаются перерывы в подаче воды потребителю или на узел емкостей хранения воды.

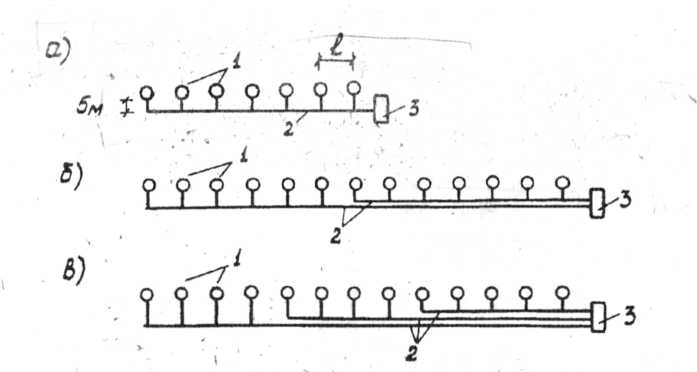

Наиболее часто проектируются линейные схемы в две и три нитки. При этих схемах в случае выхода из работы одной нитки на ремонт или при аварии обеспечивается подача воды на сборный узел по другим ниткам в размере 70% расчетного расхода воды. Линейная схема в четыре нитки может быть целесообразной при центральном расположении сборного узла на линейных (см. рис. 6) и площадных (см. рис. 7) водозаборах.

Оптимальное решение расположения сборного узла находят техни- ко-эконоМическим сравнением вариантов. Определяют наименьшую протяженность и стоимость сборных водоводов и водоводов от насосной станции второго подъема, а также затраты энергии на подачу воды. Принимается вариант с меньшими приведенными затратами.

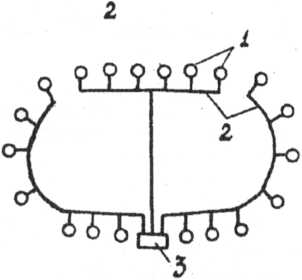

Рис.

5. Схемы линейных (тупиковых) сборных

водоводов при линейном расположении

водозаборных сооружений и концевом

расположении сборного узла: а - в одну

нитку; б -'в две нитки; в - в три нитки; 1

- водозаборы;

2

- сборные водоводы; 3

- сборный

узел

Рис.

6. Схемы линейных (тупиковых) сборных

водоводов при линейном расположении

водозаборных сооружений и центральном

расположении сборного узла; а - в две

нитки; б - в три нитки; в

- в четыре

нитки; 1 - водозаборы;

2

- сборные водоводы; 3 - сборный узел

о)

Рис.

7. Схемы линейных (тупиковых) сборных

воддводов при площадном (а) и кольцевом

(б) расположении водозаборов: 1

- водозаборы;

2

- сборные водоводы; 3 - сборный узел.

5)

5)

При значительном количестве скважин чаще применяется центральное или близкое к этому расположение сборного узла, при 3-8 скважинах - концевое.

Резервными могут быть любые из общего числа скважин, пробуренных на водозаборе. В проекте рекомендуется располагать резервные скважины ближе к сборному узлу с общим для водозабора шагом между скважинами.

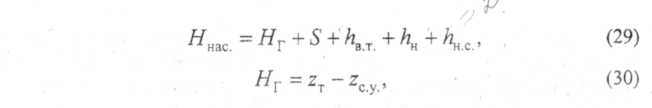

При отборе воды из скважины напор насоса Ннас., м, затрачивается на преодоление геометрической высоты подъема воды Нр, м, понижение уровня воды S и потерь напора в водоподъемной трубе hB T , м, на напорном водоводе hH, м, в насосной станции /?н с , м, то есть

где zc.у. - отметка статкческого уровня подземных вод, м;

zT - отметка точки подачи воды, м (точкой можно считать место расположения сборного узла или очистных сооружений; при непосредственной подаче воды в сеть потребителя это будет точка примыкания к сети; при этом необходимо дополнительно учитывать потребный свободный. напор в данной точке).

При подаче воды от скважины к очистным- сооружениям формула (30) может быть представлена влшделД?

![]()

где Az - перепад в отметках земли у дальней от сборного узла скважины и в точке устройства очистных сооружений, м; если очистные сооружения расположены ниже водозабора, то параметром Az пренебрегают; ^

(10... 15) - потери напора на очистных сооружениях, м.

Потери напора в водоподъемной трубе /гвх., м, определяются по формуле f1

![]()

![]() где

2скв.факт. ~ секундный фактический расход

скважины, м3/с;

где

2скв.факт. ~ секундный фактический расход

скважины, м3/с;

удельное сопротивление водоподъемных труб при v = 1 м/с, принимаемое по таблицам [5] в зависимости от диаметра труб; диаметр водоподъемных труб рекомендуется принимать, ориентируясь на скорость движения воды 2 м/с; материал - новые стальные трубы;

поправочный коэффициент к значению удельного сопротивления А, принимаемый по таблицам [5], где он обозначен буквой К.

Потери напора в сборном водоводе м, в соответствии с принятой схемой (см. рис. 5, 6, 7) определяются по формуле

hu = 1,05 • / • /, (33)

где i - гидравлический уклон (потери напора на 1 пог. м. водово

да), принимаемый по таблицам [5];

I - длина участков сборного водовода, м.

Линейные (тупиковые) сборные водоводы проектируются по телескопической схеме с увеличением диаметра по мере подключения скважин. Кольцевые сборные водоводы, как правило, проектируются одного диаметра по всей длине кольца при расходе, равном 70% от общего расхода воды.

Для устройства напорных водоводов применяются пластмассовые, асбестоцементные, напорные железобетонные, чугунные и стальные трубы. Диаметры напорных водоводов ориентировочно можно принимать исходя из скорости движения воды: 0,4...0,7 м/с - для диаметров

.400 мм; 0,7... 1,0 м/с-для диаметров 500 ... 1000 мм.

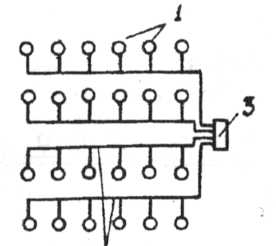

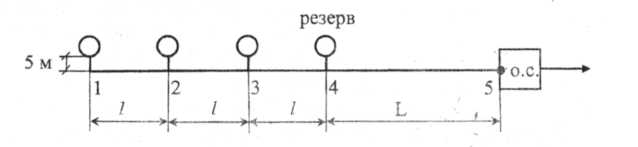

Гидравлический расчет сборного водовода рекомендуется вести в табличной форме по образцу, представленному в таблице 2. Образец рас-, четной схемы с тремя рабочими и одной резервной скважиной приведен на рис. 8.

Рис.

8. Расчетная схема сборного водовода

Таблица

2

Гидравлический

расчет сборного водовода

Обозначе

ние

участка

Расчетная

длина участка, м

Расчетные

расход, .л/с

/

Диаметр

труб

d,

мм\/

Скорость

движения ВОДЫ

V, м/с

Г

идравли- ческий уклон i

Потери

напора

ft

=

1,05

• / • /

1-2

3

4

5

1

+ 5 1

1

L

4

2<7

3

q

з<?

Итого:

К.

Гидравлический расчет выполняется по фактическому расходу скважины q, представленному в л/с.

Потери напора в насосной станции /гн.с.; м, в проекте можно принять равными 1,5...2 м.

Полученные таким образом потребный напор насоса Ннас., м, и подача 0нас.> м3/ч> определяют выбор .водоподъемного оборудования.