- •Общие указания

- •Выбор источника водоснабжения

- •Характеристика района проектирования

- •Качество воды в источнике водоснабжения

- •Оценка эксплуатационных запасов воды

- •2. Типы, схемы и конструкции водозаборных сооружений 2.1. Выбор типа водозахватных устройств

- •Выбор способа бурения скважины

- •Тип скважины

- •Рабочая конструкция скважины

- •Конструкция водоприемной части скважины

- •Гидрогеологические расчеты

- •Определение притока воды к скважине

- •Пропускная способность фильтра

- •Определение количества скважин в водозаборе

- •3.5. Фактические параметры скважины

- •Водоподъемное оборудование

- •Расчет рабочих параметров насоса

- •Подбор насоса

- •Эксплуатационная конструкция скважины

- •6. Зона санитарной охраны водозабора

- •Показатели состава воды и концентрации химических веществ. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- •Геометрические размеры стальных элекгросварныхтруб в соответствии с гост 10704-76 и гост 8696-74

- •Дополнительное сопротивление учитывающее фильтрационное несовершенство скважины

- •Значения гидравлического сопротивления Ro в точке расположения скважины в зависимости от типа водозабора

- •Расстояние между водозаборными скважинами /, м

- •Технические характеристики и основные размеры скважинных насосов типа эцв

- •Технические характеристики и основные размеры скважинных насосов типа атн и а

- •Смирнов Юрий Аркадьевич, Капинос Ольга Геннадьевна

- •Учебное пособие

Эксплуатационная конструкция скважины

Л *

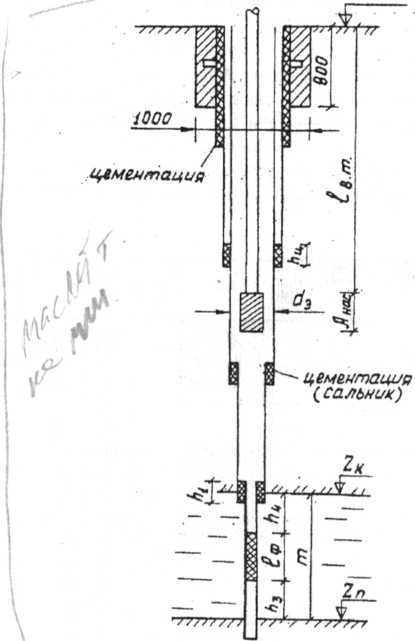

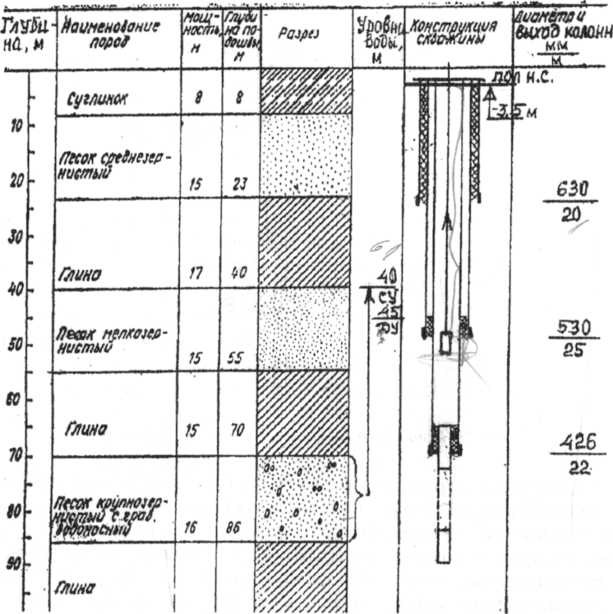

Основой для составления эксплуатационной конструкции является рабочая конструкция скважины. Необходимость корректирования рабочей конструкции возникает в случае, если доказана возможность уменьшения диаметра фильтра, а также если диаметр колонны, в которой устанавливается насос, меньше требуемого эксплуатационного диаметра.

При уменьшении диаметра фильтра проверяется возможность уменьшения диаметров всех колонн. Если при ударно-канатном бурении назначение новых диаметров обсадных труб не противоречит нормативным требованиям, а именно - диаметр конечной колонны труб должен быть больше диаметра фильтра не менее, чем на 50 мм (при обсыпке фильтра гравием - не менее, чем на 100 мм), разница в диаметрах всех колонн - не менее 100 мм, то корректирование конструкции скважины справедливо.

34

Аис.

15. Схема эксплуатационной конструкции

скважины

Диаметр эксплуатационной колонны, то есть колонны, в которой устанавливается насос, должен быть на 50 мм больше номинального диаметра насоса с трансмиссионным валом и равен номинальному диаметру насоса с погружным электродвигателем. Если указанное условие не выполняется, но в пределах установки насоса имеется колонна большего диаметра, то, по-возможности, производится обрезка колонны меньшего диаметра. В результате эксплуатационной колонной диаметром d3 становится при ударно-канатном бурении колонна, предшествующая первоначально рассматриваемой, как эго показано на рис. 15.

Крепление колонн выполняется сальником или цементацией. При роторном бурении цементация затрубного пространства выполняется для

35

всех колонн и по всей их длине. Устройство скважин, выполненных ударно-канатным способом, предусматривает цементацию всей длины затруб- ного пространства лишь между кондуктором и первой колонной обсадных труб. Крепление остальных колонн осуществляется на высоту hn > 3 м.

Механическую прочность скважины обеспечивает бетонная обноска размером в плане 1000 х Ю00 мм или диаметром 1000 мм. Обноска заглубляется ниже пола насосной станции на 800 мм.

На рис. 16 приведен пример представления эксплуатационной кондг-' рукции скважины в графической части проекта на листе ватмана.

Рис.

16. Пример представления эксплуатационной

конструкции скважины в графической

части проекта

6. Зона санитарной охраны водозабора

{'Ссу1

В окрестности водозабора устанавливается зона санитарной охраны (ЗСО), в которой осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный пласт и в водозабор.

При организации ЗСО учитывается вид загрязнений (микробное, химическое), определяющий их устойчивость (стабильность).

В случае, когда залегающие над водоносной породой грунты не обеспечивают защиту подземных вод от поверхностного загрязнения, в пределах ЗСО реализуются специальные мероприятия и устанавливаются границы удаления возможных источников загрязнения.

В состав ЗСО входят три пояса: первый - строгого режима, второй и третий - пояса ограничений.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных вод. Если расстояние между скважинами превышает 100 м, первый пояс ЗСО допустимо устанавливать отдельно для каждой скважины.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, которые имеют в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлйз, исключающую возможность местного питания из вышерасположенных, недостаточно защищенных горизонтов или с поверхности земли; должна также отсутствовать непосредственная связь с поверхностными водами.

Параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время Тм, сут, продвижения микробных загрязнений с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для эффективного самоочищения воды: Расчетное время Ти принимается в соответствии с рекомендациями приложения 16. Граница второго пояса ЗСО определяется расчетами.

Параметром, определяющим расстояние от границы третьего пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время Тх, сут, продвижения химических загрязнений с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть больше проектного срока эксплуатации водозабора (25...50 лет). Расчетное время Гх принимается равным продолжительности использования источника водоснабжения. Граница третьего пояса ЗСО определяется расчетами.

Санитарно-оздоровительные и защитные водоохранные мероприятия устанавливаются отдельно для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением и выполняются либо как единовременные меры, осуществляемые до начала водозабора, например, снос некоторых строений, устройство ограды и другие, либо как постоянные мероприятия режимного характера, например, запрет нового строительства, запрет использования ядохимикатов и другие [2].

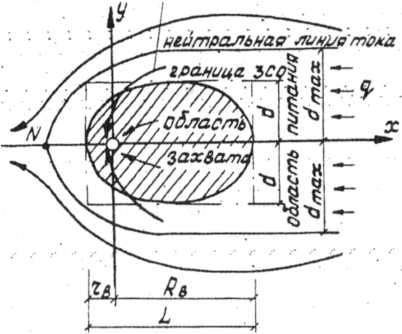

Обобщенная схема фильтрации подземных вод к водозабору в виде одиночной скважины в однородном неограниченном водоносном пласте с единичным расходом q представлена на рис. 17.

линия тока

Рис.

17 Схема фильтрации подземных вод к

водозабору в виде одиночной скважины

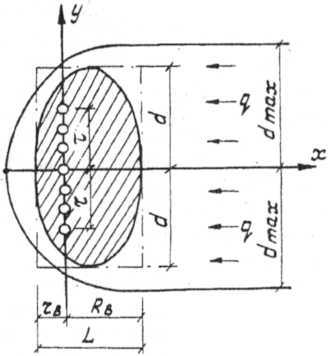

Рис.

18 Схема фильтрации подземных вод к

групповому линейному водозабору

Область захвата водозабора увеличивается в процессе эксплуатации и соответственно положение границ ЗСО изменяется. При длительной эксплуатации водозабора границы области захвата устанавливаются по нейтральной (раздельной) линии тока в условиях установившегося движения-. Вниз по потоку подземных вод граница ЗСО, как правило, проводится через раздельную точку N. В тех случаях, когда расстояние от водозабора до точки N велико и время движения воды от нее к водозабору больше расчетного времени Т, положение границы ЗСО смещается ближе к водозабору на расстояние запаса гв, м, от водозабора.

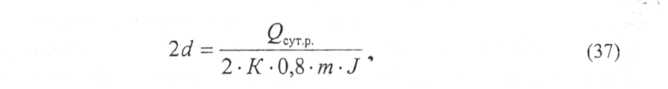

Для фактических расчетов ЗСО область захвата сооружений группового водозабора схематизируется в виде прямоугольника (рис. 18) шириной 2d, м, и общей протяженностью L, м:

![]()

Протяженность ЗСО вверх по потоку должна быть такой, чтобы вода, удаленная от водозабора на расстояние Ra, достигла водозабора лишь к концу расчетного времени Т, отсчитываемого от начала работы водозабора (Г = Тм при расчете границы второго пояса ЗСО, Т = Тх - при расчете гра-. ницы третьего пояса ЗСО).

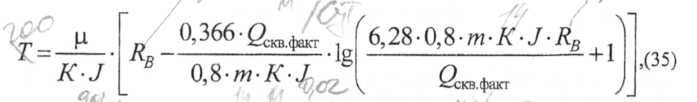

Расчетное расстояние RB, м, вверх по течению потока определяется из формулы

где J - уклон подземного потока.

Для водозабора в виде одиночной скважины в формуле (35) вместо расхода 2скв.фаюг., м3/сут, можно подставить величину QcyT.p., м3/сут.

Из уравнения (35) расстояние RB, м, определяется отдельно для второго пояса ЗСО (при расчетном времени Тм) и для третьего пояса ЗСО (при расчетном времени Тх) методом подбора, ориентируясь на значения: 200, 500, 1000, 2000,3000 м.

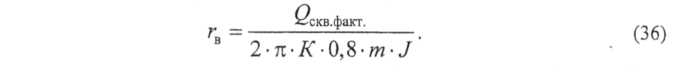

Расчетное расстояние гв, м, вниз по течению потока определяется из формулы

Для водозабора в виде одиночной скважины в формуле (36) вместо расхода 2Скв.факт.> м3/сут, можно подставлять величину £2сут.р.> м3/сут.

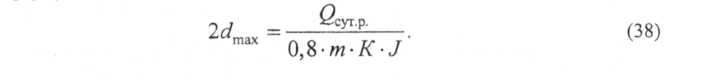

С

учетом возможности расширения границ

ЗСО до нейтральной линии тока в

процессе длительной эксплуатации

водозабора величина 2б?тах,

м, в сечении, отстоящем от скважины на

расстоянии RB,

определяется

по формуле

Библиографический список

СанПиН 2.1,4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. - М.: Госкомсанэпиднадзор России, 2001. - 32 с.

СНиП 2.04.02. - 84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1985. - 136 с.

Николадзе Г. И., Сомов М. А. Водоснабжение: Учебник для вузов. - М.: Стройиздат, 1995. - 688 с.

Пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод. - М.: Стройиздат, 1989.-271 с.

Шевелев Ф. А., Шевелев А. Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1995, - 176 с.

Курганов А. М. Водозаборные сооружения систем коммунального водоснабжения: Учебное пособие / Изд. АСВ; СПбГАСУ. - М. - СПб., 1998. - 246 с.

Условные обозначения грунтов

!

/ 717

ГЩ

супесь(глинистый

песок)

суглинок

глина

—-о—ег

О

о

К

X

XXX

К

X X X XXX

щебень,

хрящ

галька

<1

д

Л

дресва

о

растительный

и почвенный слой

погребенная

почва

насыпной

грунт и строительный мусор

шлак

песок

крупнозернистый

песок

разнозернистый

песок

среднезернистый

гравий

изверженные

породы

метаморфические

породы

разборно

скальный

грунт

уголь

трепел

и опока

мергель

о

сланцеватая

глина и сланцы

ил

органический

валуны

сз сту-

песчаник

тттттт

IIIIII

МММ

конгломерат

глина

валунная (мореяа)

макропористая

супесь (леса)

кгп-

Шл

К

X- * X *

торф

ледяные

прослойки в вечной мерзлоте![]()

![]()

I

О I о

суглинок

макропористый

глина

макропористая

известняк

закарсто-

ванный известняк

xze

гранито-

гнейсы

песок

мелкозернистый

<«««

£<L<««

гипс