- •Контрольные вопросы

- •3.Массопередача в системах с твердой фазой

- •3.1.1.Физические основы адсорбции, основные понятия и определения. Основные виды промышленных адсорбентов и их характеристика

- •3.1.2.Равновесие в процессе адсорбции, материальный баланс, движущая сила и направление протекания процесса.

- •3.1.3.Кинетика и динамика процесса адсорбции, его тепловой эффект, расчет адсорберов

- •3.1.4.Конструкции адсорберов, их устройство и принцип работы.

- •3.2 Ионный обмен

- •3.2.1.Основные термины и физическая сущность ионообменных процессов. Структура и свойства ионитов

- •3.2.2. Механизм и равновесие ионообменного процесса

- •3.2.3. Кинетика и динамика ионного обмена, способы проведения процесса и их расчет, схема ионообменной установки и ее принцип работы

- •3.3.Выщелачивание

- •3.3.1.Физические основы и механизм выщелачивания

- •3.3.2.Способы выщелачивания и аппаратурное оформление процесса

- •3.4.Физические основы кристаллизации, основные понятия и определения, движущая сила процесса, способы ее создания и методы кристаллизации

- •3 .4.1.Равновесие процесса, выбор метода кристаллизации

- •3.4.2.Кинетика кристаллизации

- •3.4.3.Конструкции кристаллизаторов, материальный и тепловой балансы

- •4.Мембранные методы разделения смесей. Физическая сущность, движущая сила и механизмы процессов

- •4.1.Кинетика процессов мембранного разделения смесей. Конструкции аппаратов, материальный баланс, порядок расчета

4.1.Кинетика процессов мембранного разделения смесей. Конструкции аппаратов, материальный баланс, порядок расчета

Кинетика процессов мембранного разделения описывает скорость проницания вещества через мембрану. Все рассмотренные выше механизмы проницания вещества через мембраны определяются соответствующим типом движущих сил или их комбинаций. Именно в соответствии с этим законы кинетики процессов характеризуются следующими уравнениями.

I закон Фика (молекулярной диффузии)

![]() ,

(244)

,

(244)

где М – количество вещества,

кг; F – поверхность

мембраны, м2;

- время процесса, с; W –

скорость процесса, кг/(м2с), D

– коэффициент молекулярной диффузии,

м2/c;

![]() - градиент концентрации, кгм/м3.

- градиент концентрации, кгм/м3.

Закон Дарси. Характеризует скорость проницания потока вещества через пористую среду

![]() ,

(245)

,

(245)

где V – объем

жидкости, м3;

- динамический коэффициент вязкости,

Пас;

![]() - градиент давления, Па/м; К – коэффициент

проницаемости Дарси.

- градиент давления, Па/м; К – коэффициент

проницаемости Дарси.

Закон Вант-Гоффа – осмотическое давление в растворах прямо пропорционально концентрации растворенного вещества

. (246)

Закон Ома для электродиализа – ионный поток прямо пропорционален градиенту электрических потенциалов

![]() ,

(247)

,

(247)

где R –электрическое

сопротивление;

![]() – градиент электрического потенциала,

b – коэффициент

пропорциональности.

– градиент электрического потенциала,

b – коэффициент

пропорциональности.

![]() В

химической технологии используют

следующие типы аппаратов для мембранного

разделения: с плоскими, трубчатыми и

рулонными фильтрующими элементами;

аппараты с мембранами в виде полых

волокон.

В

химической технологии используют

следующие типы аппаратов для мембранного

разделения: с плоскими, трубчатыми и

рулонными фильтрующими элементами;

аппараты с мембранами в виде полых

волокон.

![]()

![]() Типичным аппаратом с плоскими фильтрующими

элементами является

аппарат

типа “фильтр-пресс”, представляющий

собой пакет фильтрующих элементов

зажатых между двумя крышками 4, 5 шпильками

6. Каждый фильтрующий элемент состоит

из двух мембран 1, уложенных по обе

стороны плоской пористой дренажной

пластины 2, предназначенной для отвода

фильтрата. Дренажные пластины,

расположенные на небольшом расстоянии

друг от друга, образуют камеры 3 для

протока разделяемого раствора. Исходный

раствор последовательно перетекает

через все камеры, концентрируется и

выводится из аппарата. Прошедший через

мембраны фильтрат поступает в пористые

дренажные пластины и через коллектор

7 выводится из аппарата. К достоинству

аппаратов этого типа следует отнести

простоту в изготовлении, к недостатку

невысокую удельную производительность

- 60300 м3/м2.

Типичным аппаратом с плоскими фильтрующими

элементами является

аппарат

типа “фильтр-пресс”, представляющий

собой пакет фильтрующих элементов

зажатых между двумя крышками 4, 5 шпильками

6. Каждый фильтрующий элемент состоит

из двух мембран 1, уложенных по обе

стороны плоской пористой дренажной

пластины 2, предназначенной для отвода

фильтрата. Дренажные пластины,

расположенные на небольшом расстоянии

друг от друга, образуют камеры 3 для

протока разделяемого раствора. Исходный

раствор последовательно перетекает

через все камеры, концентрируется и

выводится из аппарата. Прошедший через

мембраны фильтрат поступает в пористые

дренажные пластины и через коллектор

7 выводится из аппарата. К достоинству

аппаратов этого типа следует отнести

простоту в изготовлении, к недостатку

невысокую удельную производительность

- 60300 м3/м2.

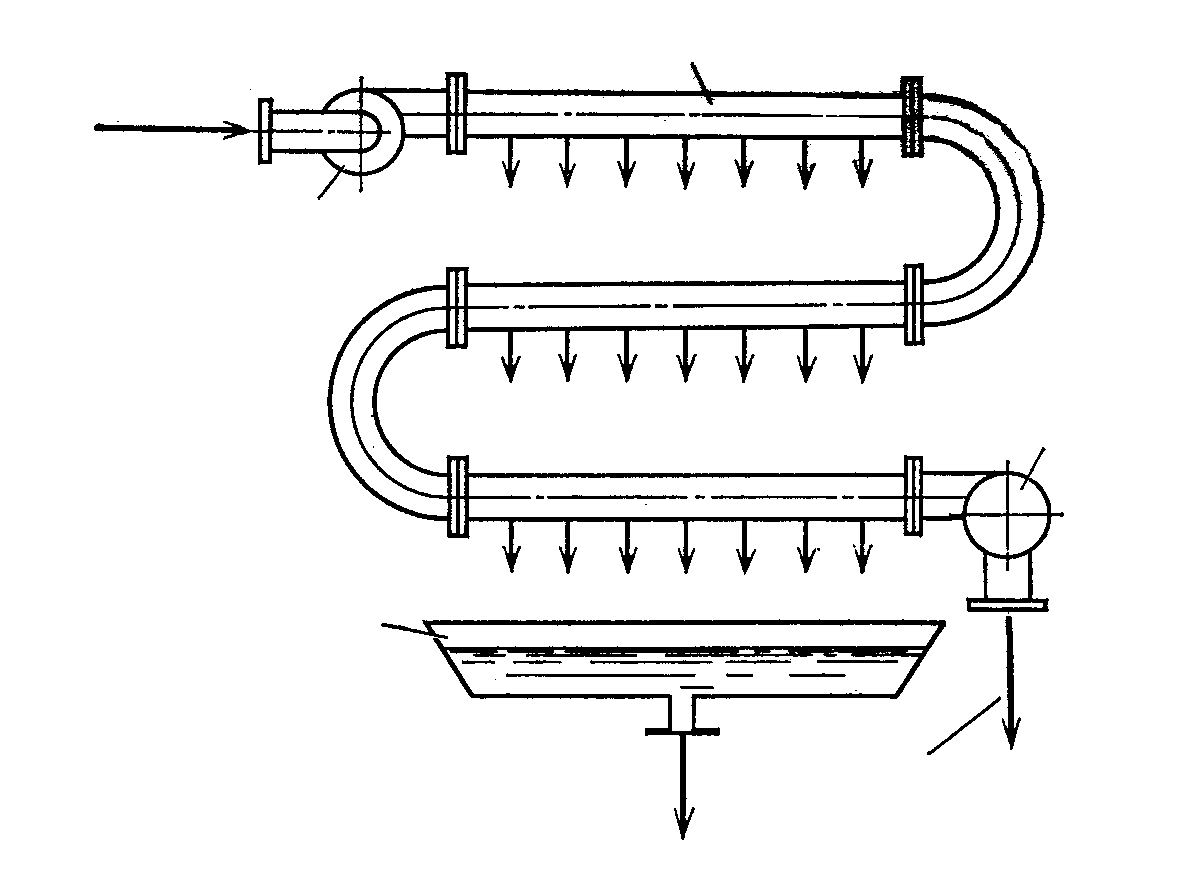

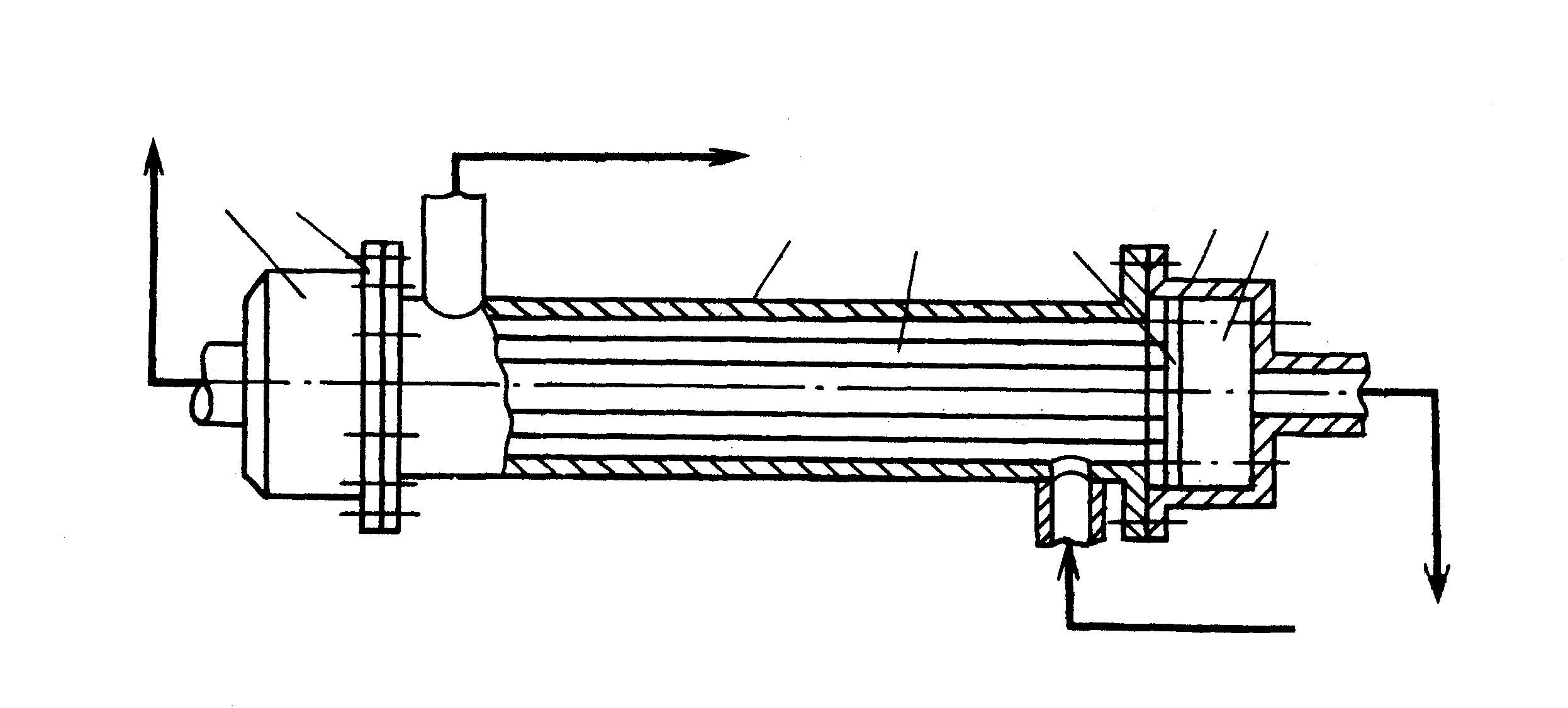

Основным

элементом аппаратов с трубчатыми

фильтрующими элементами является

керамическая (металлокерамическая)

пористая труба 1, на внутренней поверхности

которой расположена полупроницаемая

мембрана. Внутрь трубы под давлением

подают исходный раствор. Который, проходя

по трубе, концентрируется и выводится

из аппарата в виде концентрата. Фильтрат,

проникая через мембрану и пористую

каркасную трубу, вытекает из межтрубного

пространства и собирается в сборник 2.

Давление исходного раствора создается

насосом 3, а сброс давления при выводе

концентрата из аппарата осуществляется

через турбину 4, благодаря которой часть

энергии возвращается.

Основным

элементом аппаратов с трубчатыми

фильтрующими элементами является

керамическая (металлокерамическая)

пористая труба 1, на внутренней поверхности

которой расположена полупроницаемая

мембрана. Внутрь трубы под давлением

подают исходный раствор. Который, проходя

по трубе, концентрируется и выводится

из аппарата в виде концентрата. Фильтрат,

проникая через мембрану и пористую

каркасную трубу, вытекает из межтрубного

пространства и собирается в сборник 2.

Давление исходного раствора создается

насосом 3, а сброс давления при выводе

концентрата из аппарата осуществляется

через турбину 4, благодаря которой часть

энергии возвращается.

Аппараты

с мембранами в виде полых волокон

используемые для процессов обратного

осмоса и ультрафильтрации занимают

особое место, так как имеют очень высокую

плотность укладки полупроницаемых

мембран, равную 2000030000

м2/м3. Это достигается за

счет использования мембран в виде полых

волокон диаметром 45200

мкм с толщиной стенки 1050

мкм. Полые волокна- мембраны, которые

способны выдерживать рабочее давление,

равное десяткам мегапаскалей. Поэтому

аппараты с такими мембранами не требуют

дренажных устройств, что упрощает их

сборку и эксплуатацию. Различают

следующие типы аппаратов с мембранами

в виде полых волокон.

Аппараты

с мембранами в виде полых волокон

используемые для процессов обратного

осмоса и ультрафильтрации занимают

особое место, так как имеют очень высокую

плотность укладки полупроницаемых

мембран, равную 2000030000

м2/м3. Это достигается за

счет использования мембран в виде полых

волокон диаметром 45200

мкм с толщиной стенки 1050

мкм. Полые волокна- мембраны, которые

способны выдерживать рабочее давление,

равное десяткам мегапаскалей. Поэтому

аппараты с такими мембранами не требуют

дренажных устройств, что упрощает их

сборку и эксплуатацию. Различают

следующие типы аппаратов с мембранами

в виде полых волокон.

Аппарат с параллельным расположением волокон представляет собой корпус 3 с камерами вывода пермеата 1 и трубных решеток 4. Под давлением часть жидкости проходит через стенки волокон 2 и по их внутренним капилярам отводится в сборник пермеата. Концентрированный раствор (ретант) непрерывно выводится из аппарата. Аппараты рассмотренного типа имеют существенный недостаток, связанный со сложностью крепления и герметизации пучков волокон.

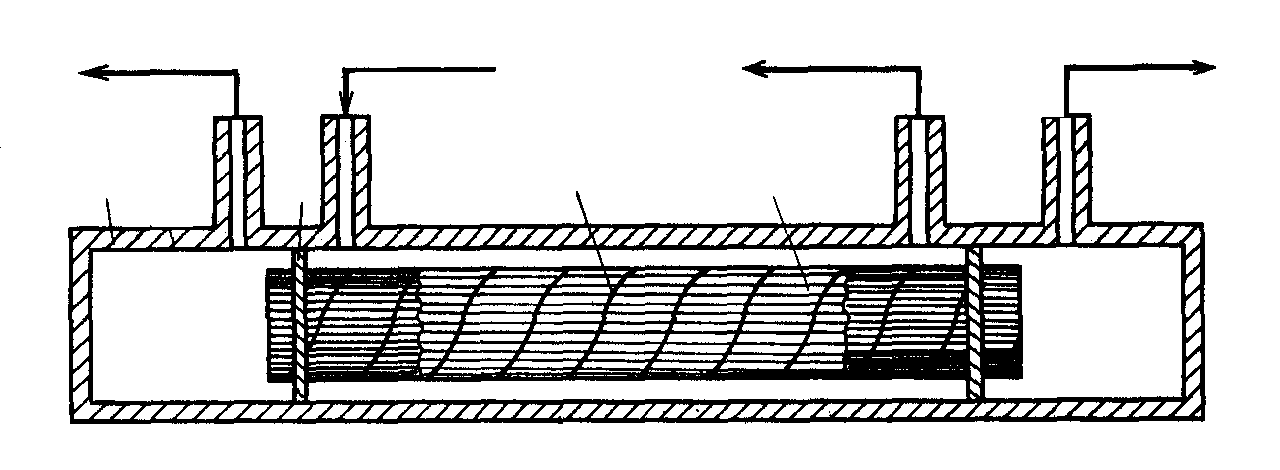

Э

тот

недостаток устранен в аппаратах с

мембранными элементами в виде полых

волокон, образующих один пучок. В корпусе

1 такого аппарата волокна 4 собраны в

пучок с помощью спирально навитой нити

3, которая обеспечивает необходимый

зазор между отдельными волокнами. В

аппарате данной конструкции разделяемую

смесь можно прокачивать как вдоль

наружной поверхности полых волокон,

так и по капилярным каналам этих волокон.

Такие аппараты имею низкую материалоемкость.

Однако недостаточная интенсивность

перемешивания разделяемого раствора

и жесткое крепление волокон в перемычках

2 не позволяет использовать их для

обработки растворов с содержанием

взвешенных частиц.

тот

недостаток устранен в аппаратах с

мембранными элементами в виде полых

волокон, образующих один пучок. В корпусе

1 такого аппарата волокна 4 собраны в

пучок с помощью спирально навитой нити

3, которая обеспечивает необходимый

зазор между отдельными волокнами. В

аппарате данной конструкции разделяемую

смесь можно прокачивать как вдоль

наружной поверхности полых волокон,

так и по капилярным каналам этих волокон.

Такие аппараты имею низкую материалоемкость.

Однако недостаточная интенсивность

перемешивания разделяемого раствора

и жесткое крепление волокон в перемычках

2 не позволяет использовать их для

обработки растворов с содержанием

взвешенных частиц.

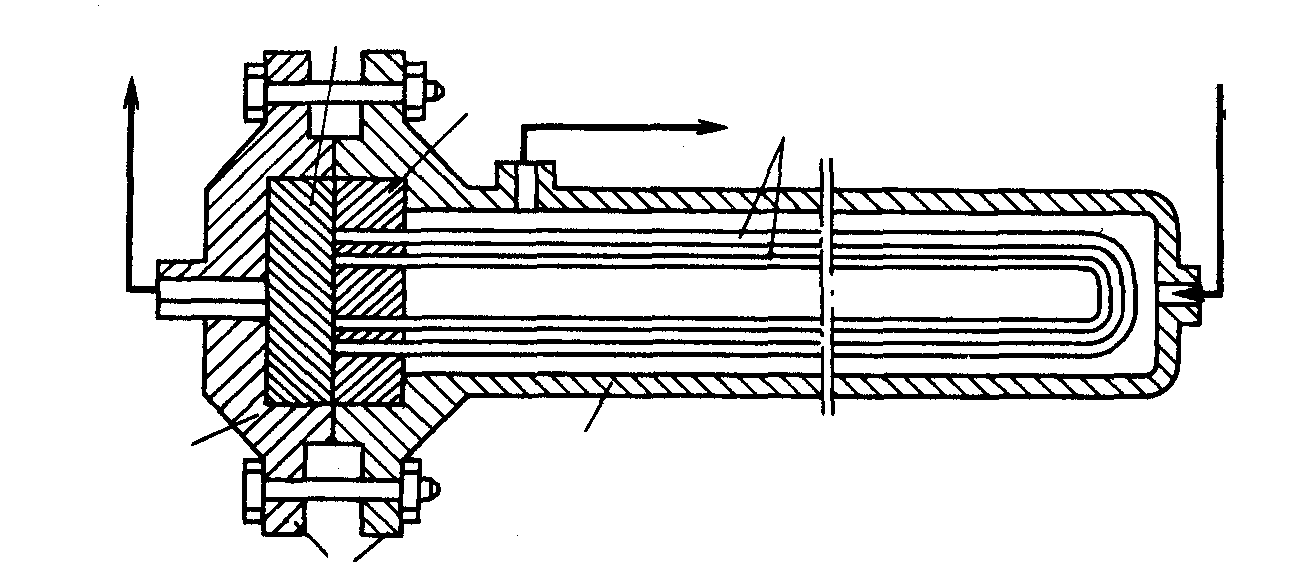

Аппараты

с U – образным расположением

полых волокон компактны и

высокопроизводительны, просты в

изготовлении и сборке, удобны при

эксплуатации и поэтому нашли широкое

практическое применение. Фильтрующий

элемент этого аппарата состоит из U

– образного пучка 1 полых волокон, шайбы

2, предназначенной для склеивания концов

волокон и пористой подложки 3. Шайба с

подложкой зажаты фланцевым соединением

6 между корпусом 4 и крышкой аппарата 5.

Аппараты

с U – образным расположением

полых волокон компактны и

высокопроизводительны, просты в

изготовлении и сборке, удобны при

эксплуатации и поэтому нашли широкое

практическое применение. Фильтрующий

элемент этого аппарата состоит из U

– образного пучка 1 полых волокон, шайбы

2, предназначенной для склеивания концов

волокон и пористой подложки 3. Шайба с

подложкой зажаты фланцевым соединением

6 между корпусом 4 и крышкой аппарата 5.

Все рассмотренные выше типы мембранных аппаратов могут эксплуатироваться как непрерывно действующие, так и периодические. Выбор режима работы зависит от технико-экономических показателей процесса.

Расчет аппаратов

для мембранного разделения смесей

сводится к определению необходимой

поверхности мембраны F(м2)

при известной производительности по

исходному раствору L0

(кг/c) и его составу

![]() (кг/кг). Кроме того экспериментальным

методом определяют выход фильтрата

а=W/L0

и его состав

,

где W – массовый расход

фильтрата, кг/с.

(кг/кг). Кроме того экспериментальным

методом определяют выход фильтрата

а=W/L0

и его состав

,

где W – массовый расход

фильтрата, кг/с.

По выходу фильтрата рассчитывают его количество

![]() .

(248)

.

(248)

Из уравнений материального баланса

![]()

![]()

![]() (249)

(249)

определяют количество концентрата

![]() ,

(250)

,

(250)

е![]() го

состав

го

состав

![]() ,

(251)

,

(251)

а затем селективность мембраны

![]() .

(252)

.

(252)

Для выбранной мембраны по справочным данным находят проницаемость мембраны q (кг/м2с), а затем рабочую поверхность

![]() .

(253)

.

(253)

Необходимо отметить, что существенным фактором, снижающим скорость и селективность мембранных процессов разделения является концентрационная поляризация. Под концентрационной поляризацией понимают повышение концентрации вещества у поверхности мембраны вследствие избирательного проницания растворителя через поры этой мембраны. Для уменьшения отрицательного влияния концентрационной поляризации на процесс разделения используют перемешивание раствора над мембраной.

Контрольные вопросы

1.Что понимают под мембранными методами разделения смесей, в чем заключается их физическая сущность.

2.Как классифицируют мембраны по их структуре и форме фильтрующих элементов?

3.Какие существуют механизмы мембранного разделения, в чем заключается их физическая сущность, что является движущей силой этих процессов.

4.Назовите требования, предъявляемые к мембранам; каким законам подчиняется кинетика мембранных процессов.

5.Устройство и принцип работы основных мембранных аппаратов.