- •131018 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;

- •131003 – «Бурение нефтяных и газовых скважин».

- •Содержание

- •Введение

- •Критерии оценки работы

- •1 Перечень практических работ

- •2 Содержание работ практическая работа №1

- •1 Основные теоретические положения

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая работа №2

- •1 Основные теоретические положения

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая работа №4

- •1 Основные теоретические положения

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая работа №5

- •1 Теоретическое обоснование работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая работа№6

- •1Теоретическое обоснование работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая работа№7

- •1Теоретическое обоснование работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •Пример 12.

- •Решение:

- •1. Определяем площадь отверстия:

- •Пример 13.

- •Пример 14.

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая №8

- •1Теоретическое обоснование работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая №9

- •1Теоретическое обоснование работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Практическая работа №10

- •1Теоретическое обоснование работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •6. Как определить тепловой поток через многослойную стенку?

- •7. Запишите формулу Ньютона для определения теплового потока при конвективном теплообмене.

- •5 Список литературы

- •Практическая работа №11

- •1Теоретическое обоснование работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •2 Задание для практической работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

- •5 Список литературы

- •Список литературы

4 Вопросы для самоподготовки к выполнению и защите практической работы

Как определяется число Рейнольдса и чему равно его критическое значение?

Что определяется по формуле Дарси - Вейсбаха и как записывается эта формула?

По какой формуле определяется λ при ламинарном режиме в круглой цилиндрической трубе?

Что такое осредненная по времени местная скорость жидкости при турбулентном режиме?

Какова схема потока при турбулентном режиме?

Что такое эквивалентная и относительная шероховатости?

Каковы основные расчетные формулы для определения λ при турбулентном режиме?

Каковы законы распределения местных скоростей в живом сечении потока при ламинарном и турбулентном режимах?

Каково влияние вязкости жидкости и диаметра трубопровода на потери напора в нем?

Что называется местными сопротивлениями и по какой формуле определяются потери напора в них?

Что называется эквивалентной длиной местного сопротивления?

От каких факторов зависит величина коэффициента местного сопротивления?

В чем заключаются два принципа сложения потерь напора?

5 Список литературы

Основная

Основы гидравлики и теплотехники: учебник для студ. сред. проф. Образования/ Брюханов, А.Т. Мелик – Аракелян, В.И. Коробко. -4-е изд., стер. – М.: Изд-во «Академия», 2012.-253с. (46-91)

Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика. – М.: ИНФА-М, 2008. – 432 с. (91-161)

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями: Учеб. пособие для вузов / КН. Метревели. – 2-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 192 с.: ил. (100-143)

Интернет – ресурс:

Электронная библиотека.- Форма доступа: http://www.techgidravlika.ru

Тесты, проверочные работы по гидравлике - Форма доступа: http://gidravl.narod.ru

Практическая работа№6

ТЕМА: Изучение явления гидроудара.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить явление гидроудара, скорость распространения ударной волны, ударное повышение давления.

1Теоретическое обоснование работы

Под гидравлическим ударом понимают резкое повышение давления в трубопроводах при внезапной остановке движущейся в них жидкости. Он происходит, например, при быстром закрытии различных запорных приспособлений, устанавливаемых на трубопроводах (задвижка, кран), клапанов, внезапной остановке насосов, перекачивающих жидкость, и др. Особенно опасен гидравлический удар в длинных трубопроводах, где с большими скоростями движутся значительные массы жидкости. В таких случаях, если не принять предупредительных мер, гидравлический удар может привести к повреждению мест соединения отдельных труб (стыки, фланцы, раструбы), разрыву стенок трубопровода, поломке насосов.

При изучении явления гидравлического удара необходимо учитывать сжимаемость жидкости. Первым, кто исследовал это явление, был замечательный русский гидроаэродинамик профессор Н. Е. Жуковский. Предложенная им в конце прошлого века модель исследуемого явления и полученные на ее основе практические расчетные формулы широко используются и в настоящее время.

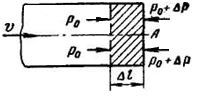

Пусть по горизонтальному трубопроводу постоянного диаметра со средней скоростью v движется жидкость.

Если быстро закрыть на таком трубопроводе задвижку, то слой жидкости, находящийся непосредственно у задвижки, должен будет остановиться, а давление в нем увеличится вследствие перехода кинетической энергии в потенциальную. Так как жидкость сжимаема, то остановка всей ее массы в трубопроводе происходит не мгновенно. Вслед за первым слоем, сжимаясь, остановится следующий за ним слой и так далее. Объем остановившейся сжатой жидкости будет непрерывно расширяться в сторону начала трубопровода, причем егo граница будет перемещаться с некоторой скоростью называемой скоростью распространения ударной волны. Когда эта граница достигнет начала трубопровода, вся жидкость в нем будет сжата и неподвижна.

Предположим, что давление в начале трубопровода сохраняется постоянным (например, если жидкость него поступает из водоема или резервуара с большой площадью свободной поверхности). Тогда на последний слой остановившейся жидкости со стороны резервуара действует первоначальное, а со стороны соседнего слоя в трубе – повышенное давления. В таком положении жидкость не может оставаться в состоянии покоя. Она, слой за слоем, начнет двигаться в сторону резервуара. При этом давление жидкости снизится до первоначального, а граница уже движущейся жидкости и пока еще неподвижной сжатой будет перемещаться в сторону задвижки со скоростью с. Эту волну (и последующие) называют отраженной. В момент, когда отраженная волна достигнет задвижки, вся жидкость в трубопроводе будет двигаться в сторону резервуара со скоростью v и ней восстановится первоначальное давление. Однако из-за действия сил инерции слоя у задвижки расширится не до первоначального объема, а несколько больше, после чего он остановится. То же происходит со следующим слоем и так далее. Следовательно, объем остановившейся жидкости с пониженным давлением расширится в сторону начала трубопровода, а его граница будет двигаться со скоростью с. При достижении этой отраженной волной начала трубопровода вся жидкость в нем мгновение будет находиться в состоянии покоя, а давление станет ниже первоначального. Однако при постоянном давлении в резервуаре такое равновесие невозможно, жидкость вновь начнет втекать в трубопровод, ее скорость и давление восстановятся до первоначальных величин, а граница движущегося объема станет перемещаться к задвижке со скоростью с. Когда отраженная волна достигнет задвижки, вся жидкость уже будет двигаться с первоначальной скоростью. Так как задвижка по-прежнему закрыта, то вновь возникнет гидравлический удар, и циклы повышения и понижения давления возле задвижки будут повторяться через промежутки времени, равные времени пробега волны к началу трубопровода и обратно к задвижке, называемые фазой удара, T=2L/c, где L – длина трубопровода от места его перекрытия до сечения, в котором давление считается постоянным.

Рисунок 12.

Таким образом, при гидравлическом ударе жидкость в трубопроводе будет совершать колебательные движения, постепенно затухающие из-за гидравлических сопротивлений, которые поглощают ее первоначальную энергию.

Увеличение давление определяют по формуле Н. Е. Жуковского

(72)

(72)

где ρ- плотность жидкости, кг/м3;

с – скорость распространения ударной волны;

v – скорость жидкости в трубопроводе.

Так как в действительности при повышении давления в трубопроводе он несколько деформируется, скорость распространения ударной волны с зависит не только от свойств жидкости, но и от материала трубы, ее диаметра, толщины стенок и определяется по формуле

(73)

(73)

где К – модуль упругости жидкости, т. е. величина, обратная коэффициенту объемного сжатия; ρ – плотность жидкости; Е – модуль упругости материала трубы (для стали Е=2∙1011 Па); d – внутренний диаметр; δ – толщина стенки трубы.

Формула Жуковского справедлива для так называемого прямого, или полного, удара, т. е. в том случае, когда время закрытия задвижки 1г меньше фазы удара Т. Если t3>T, удар называют непрямым, или неполным.

Для предотвращения гидравлического удара на трубопроводах устанавливают медленно закрывающиеся задвижки (выполняется условие t3»Т) и предохранительные клапаны, срабатывающие при повышении давления сверх допустимого. Применяют также различного рода компенсаторы (например, воздушные колпачки, т. е. емкости, частично заполненные воздухом). При повышении давления упругая среда (воздух) сжимается и гидравлический удар гасится.