- •По курсу «Социальная психология»

- •Понятие группы в социологии и социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Верхние и нижние границы малой группы.

- •История зарубежных исследований групп.

- •История отечественных исследований групп.

- •Актуальные проблемы и задачи психологии групп.

- •2. В зависимости от способа организации и регулирования взаимодействия — формальные и неформальные.

- •3. В зависимости от принадлежности к ним индивидов - ингруппы и аутгруппы.

- •4. В зависимости от количественного состава и формы осуществления связей — малые и большие.

- •5. В зависимости от социально значимых признаков — реальные и номинальные.

- •Понятие референтной группы. Виды референтных групп. Группы членства. Маргинальная группа. Психотерапевтическая группа.

- •Группа членства - группа, члены которой могут состоять в ней формально, но не разделять при этом принятые в группе нормы морали и правила поведения.

- •6 Правил социометрии:

- •Генезис и развитие малой группы. Отечественные теории развития группы (а.В.Петровский, л.И.Уманский, а.Н..Лутошкин)

- •Формирование малой группы

- •Психологические механизмы развития малой группы

- •Стадии развития и характерные социально-психологические особенности коллектива по а.С.Макаренко.

- •Социометрическая структура группы.

- •Формально-статусное измерение структуры. Ролевая структура группы.

- •Групповые нормы. Нормативное поведение в группе.

- •Групповая сплоченность (л.Фестингер, а. И б.Лотт, а.В.Петровский). Показатели групповой сплоченности. Факторы, способствующие развитию групповой сплоченности.

- •Связь сплоченности и совместимости. Уровни совместимости членов группы. Срабатываемость.

- •Социально-психологический климат группы.

Стадии развития и характерные социально-психологические особенности коллектива по а.С.Макаренко.

Вопрос о воспитании молодого поколения в духе коллективизма был ведущим, коренным вопросом советской педагогики с первых же дней ее существования. Воспитание в коллективе и через коллектив — это центральная идея его педагогической системы, красной нитью проходящая через всю педагогическую деятельность и все его педагогические высказывания.

Под коллективом Макаренко понимал не случайное скопление людей, а объединение их для достижения общих целей в общем труде — объединение, отличающееся определенной системой полномочий и ответственности, определенным соотношением и взаимозависимостью отдельных своих частей. Он подчеркивал, что коллектив — часть советского общества «через коллектив каждый его член входит в общество».

Макаренко считал, что воздействовать на отдельную личность можно, действуя на коллектив, членом которого является эта личность. Это положение он называл «принципом параллельного действия». В этом принципе реализуется требование коллектива — «все за одного, один за всех». «Принцип параллельного действия» не исключает, однако, применения «принципа индивидуального действия» — прямого, непосредственного воздействия педагога на отдельного воспитанника.

Одним из важнейших законов коллектива Макаренко считал «закон движения коллектива». Если коллектив достиг поставленной цели, а новых '"перспектив перед собой не поставил, наступает самоуспокоение, нет больше стремлений, воодушевляющих участников коллектива, нет у него будущего. Развитие коллектива останавливается. Коллектив всегда должен жить напряженной жизнью, стремлением к определенной цели. В соответствии с этим Макаренко

впервые в педагогике выдвинул и разработал важный принцип, который он назвал «системой перспективных линий».

Развитие детского коллектива, по Макаренко, должно происходить постоянно; оно должно направляться педагогическим коллективом, который творчески ищет наиболее эффективные пути для его движения вперед. Педагог должен уметь увлечь весь коллектив воспитанников и каждого из его участников определенной целью, достижение которой, требующее усилий, труда, борьбы, дает глубокое удовлетворение. Добившись этой цели, надо не останавливаться на достигнутом, а ставить дальнейшую задачу, более широкую, более общественно значимую, делать больше и лучше, чем раньше. Искусство педагога заключается в том, чтобы сочетать свое руководство, свои педагогические требования с большими реальными правами коллектива. Макаренко отводил важную роль в жизни коллектива игре.

Каждый член коллектива обязан сознавать и чувствовать свой долг перед коллективом, начиная с первичного коллектива и кончая Родиной.

Дисциплина особенно развивается и крепнет в организованном коллективе. Дисциплина – это лицо коллектива, его голос, его красота, его подвижность, его мимика, его убежденность». «Все, что есть в коллективе, в конечном счете, принимает форму дисциплины.

стадии.

Первая стадия: становление коллектива (стадия первоначального сплочения). Организатор коллектива - педагог, от него исходят все требования. На первоначальной стадии развития цели коллектива обычно сориентированы на внутреннюю жизнь класса. Каждый ребенок в этот период старается найти друзей, микрогруппу, в которую его приняли бы, занять в ней достойное положение. Микрогруппы образуются довольно интенсивно: порой лишь на основе симпатии, но чаще на основе общности интересов. В центре - дети, характеризующиеся привлекательными для всех занятиями. В последнем случае микрогруппы носят неустойчивый характер и, если не появилось другого мотива их объединения, распадаются на первой стадии развития коллектива. В классе в этот период обычно значительное количество изолированных школьников. Эта стадия характеризуется сравнительно высокой конфликтностью отношений, причины ее разнообразны и чаще всего не являются принципиальными. Только к концу этой стадии число конфликтов уменьшается, а сохранившиеся оказываются связанными с актуальными для жизни класса вопросами. Первая часть считается завершенной, когда в коллективе выделился и заработал актив, воспитанники сплотились на основе общей цели, деятельности и общей организации.

На второй стадии усиливается влияние актива. Теперь уже актив не только поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их к членам коллектива. Для второй стадии характерна стабилизация структуры коллектива. К завершению второй стадии уже складывается четкая структура деловых отношений, эмоционально-психологических. Стабилизируется состав дружескихмикрогрупп. Изменение в их составе сводится, как правило, к введению в группу или выделения из нее одного - двух человек, однако полностью они обычно не распадаются [ 2000]. Конфликты на этой стадии связаны в основном с несовпадением ценностных ориентаций и способов поведения отдельных членов коллектива. В этот период класс уже способен разрешать возникающие в нем конфликты самостоятельно. К завершению второй стадии развития коллектива еще существуют «изолированные» учащиеся, но число их обычно не превышает одного-двух, резко увеличивается количество взаимных выборов.

Третья и последующая стадиихарактеризуют расцвет коллектива. Они отличаются рядом особых качеств, достигнутых на предыдущих этапах развития. Чтобы подчеркнуть уровень развития коллектива на этой стадии, достаточно указать на уровень и характер требований, предъявляемых друг к другу членами коллектива: более высокие требования к себе, чем к своим товарищам. Для данной стадии развития коллектива характерной чертой становится деятельность на пользу другим людям, то есть осуществляется нравственная цель, которая в значительной степени определяет всю организацию жизни коллектива. Дружеские микрогруппы не исчезают, но границы между ними становятся все более размытыми. Все группы в большей или меньшей степени приобретают коллективистскую направленность; конфликты в коллективе единичны, и школьники в основном способны сами преодолевать их, исходя из интересов не только коллектива, но и отдельной личности.

Развитие учения о коллективе в трудах А.С.Петровского. Стадии развития коллектива по А.С. Петровскому. Эксперименты А.С.Петровского.

Развитие учения о коллективе в трудах Р.С.Немова. Признаки коллектива.

Структура коммуникаций в группе. Централизованные и децентрализованные системы коммуникаций.

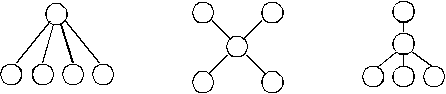

представляет собой различные способы распространения информации в группе, которые называются коммуникативными сетями. Например, модель «колесо» считается наиболее центрированной, т.к. информация здесь передается только через лидера. Для некоторых задач это необходимо, для других наиболее приемлемы другие модели («цепь», «игрек», «круг»). Кроме групповых структур важное место занимает изучение групповых процессов. С одной стороны, групповые процессы характеризуют функционирование группы в каждый данный момент (это называют групповой динамикой), с другой стороны, – изменения в группе по мере ее существования, т.е. развитие группы.

Выделяют два

типа коммуникативных сетей.

1) В

централизованных коммуникативных

сетях один

из членов группы находится в центре

информационных потоков и играет основную

роль в организации обмена информацией

и межличностного взаимодействия. Через

него осуществляется общение остальных

участников данной деятельности, которые

непосредственно между собой контактировать

не могут.

Централизованные

коммуникативные сети

фронтальная

радиальная иерархическая

2)

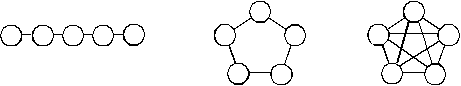

Основное отличие децентрализованных

сетей состоит

в "коммуникативном равенстве" всех

участников. Каждый из участников этой

сети обладает одинаковыми со всеми

остальными возможностями принимать,

передавать и перерабатывать информацию,

вступая в прямое общение с участниками

совместной деятельности.

Децентрализованные

коммуникативные сети

фронтальная

радиальная иерархическая

2)

Основное отличие децентрализованных

сетей состоит

в "коммуникативном равенстве" всех

участников. Каждый из участников этой

сети обладает одинаковыми со всеми

остальными возможностями принимать,

передавать и перерабатывать информацию,

вступая в прямое общение с участниками

совместной деятельности.

Децентрализованные

коммуникативные сети

цепная

круговая полная

На

практике выбор той или иной коммуникативной

сети зависит от вида и целей

взаимодействия.

^ Ролевая

структура малой группы —

это совокупность связей и отношений

между индивидами, характеризуемых

распределением между ними групповых

ролей, т.е. типичных способов поведения,

предписываемых, ожидаемых и реализуемых

участниками группового процесса. Так,

при анализе группового решения задач

выделяются роли «генератора идей»,

«эксперта», «критика», «организатора»,

«мотиватора». В наиболее общем виде при

анализе процесса взаимодействия в

группе выделяются роли, связанные с

решением задач, и роли, связанные с

оказанием поддержки другим членам

группы.

цепная

круговая полная

На

практике выбор той или иной коммуникативной

сети зависит от вида и целей

взаимодействия.

^ Ролевая

структура малой группы —

это совокупность связей и отношений

между индивидами, характеризуемых

распределением между ними групповых

ролей, т.е. типичных способов поведения,

предписываемых, ожидаемых и реализуемых

участниками группового процесса. Так,

при анализе группового решения задач

выделяются роли «генератора идей»,

«эксперта», «критика», «организатора»,

«мотиватора». В наиболее общем виде при

анализе процесса взаимодействия в

группе выделяются роли, связанные с

решением задач, и роли, связанные с

оказанием поддержки другим членам

группы.

Решение задач |

Оказание поддержки |

Инициатор Предлагает новые идеи и подходы к проблемам и целям группы. Предлагает способы преодоления трудностей и решения задач. Разработчик Детально прорабатывает идеи и предложения, выдвинутые другими членами группы. Координатор Комбинирует идеи и предложения и пытается координировать деятельность других членов группы Контролep Направляет группу к ее целям, подводит итог того, что в ней уже произошло, выявляет отклонения от намеченного курса. Оценщик Критически оценивает работу группы и предложения других, сравнивая их с существующими стандартами выполнения поставленной задачи. Погонщик Стимулирует группу и подталкивает ее членов к действиям, к новым решениям и к тому, чтобы сделать уже больше сделанного. |

Вдохновитель Поддерживает начинания других, высказывает понимание чужих идеи и мнений Гармонизатор Служит посредником в ситуациях, когда между членами группы возникают разногласия и, таким образом, сохраняет в группе гармонию. Примиритель Поступается в чем-то своим мнением, чтобы привести в соответствие мнения других, и, таким образом, поддерживает в группе гармонию Диспетчер Создает возможности для общения, побуждая к нему других членов группы и помогая им, и регулирует процессы общения. Нормировщик Формулирует или применяет стандарты для оценки происходящих в группе процессов. Ведомый Пассивно следует за группой. Выступает в роли зрителя и слушателя в групповых дискуссиях и при принятии решений |

Анализ ролевой структуры малой группы позволяет определить, какие именно ролевые функции и в какой степени реализуются участниками группового взаимодействия. ^ Структура социальной власти и влияния в малой группе — это совокупность связей между индивидами, отражающих их способности оказывать актуальное или потенциальное влияние в группе. Основными характеристиками структуры социальной власти и влияния являются системы связей, лежащих в основе руководства группой как официально закрепленного и неофициального (неформального) влияния. Согласно результатам теоретического анализа Д. Френча и Б. Равенна, социальная власть в группе может осуществляться по разным направлениям. Ими были выделены 5 различных типов социальной власти в отношениях между людьми: 1) вознаграждающая, которая предполагает вознаграждение одного лица другим, 2) принуждающая, основанная на принуждении, наказании другого лица, 3) легитимная основывающаяся на допущении, что один субъект имеет узаконенное право предписывать поведение другого субъекта, 4) референтная, в основе которой лежат отношения симпатии, эмоционального предпочтения, 5) экспертная, которая базируется на превосходстве другого лица в специальных знаниях, компетентности в определенной деятельности. Все составляющие компоненты социально-психологической структуры малой группы могут в определенной степени видоизменяться, что во многом зависит от особенностей протекания и развития социально-психологических процессов в ней.