- •Понятие «общение» и «общительность»

- •2. Взаимосвязь общения и деятельности

- •3. Значение общения в жизни и деятельности человека

- •4. Коммуникативные умения, необходимые для деятельности социального педагога.

- •6. Ситуация общения, ее компоненты.

- •7. Функции общения

- •8. Структура общения

- •1. Характеристика видов общения по равнозначности субъектов общения.

- •Характеристика видов общения по способу общения

- •Характеристика видов общения по установочной задаче

- •4. Характеристика видов общения по количеству участников общения.

- •5. Характеристика видов общения по положению коммуникантов в пространстве и времени

- •6. Характеристика видов общения по внешним условиям общения и соблюдению социальных ролей коммуникантов.

- •1. Специфика межличностной коммуникации.

- •2. Обратная связь в межличностном общении. Правила подачи обратной связи.

- •3. Коммуникативный барьер.

- •4. Уровни обмена информацией в процессе общения

- •5. Типы коммуникативных воздействий: авторитарный, диалогический.

- •Условия эффективности коммуникации.

- •1. Понятие вербального общения.

- •2. Структура речевого общения (слова, речевые и звуковые явления, выразительные качества голоса)

- •3. Сущность диалогического, аксиального и эмпатического общения.

- •Составляющие умения общаться.

- •2. Постулаты общения.

- •3. Правила для говорящего. Правила для слушающего.

- •1. Речь учителя как условие педагогического мастерства.

- •2. Подготовка к выступлению. Выступление и его анализ

- •3. Речь и коммуникативное поведение учителя. Требования к устной речи

- •4. Пути совершенствования речи.

- •1. Составляющие этикета.

- •2. Понятие речевого этикета.

- •3. Общие правила поведения в ситуации общения.

- •4. Язык и этикет

- •5. «Волшебные слова»

- •7. Формулы вежливости.

- •1. Доклад и положения, определяющие его эффективность. Анализ доклада (выступления)

- •2. Лекция как форма вербального общения

- •3. Этапы дискуссии и задачи руководителя на каждом этапе.

- •Практическая работа №4 «Формирование навыка общения в разных формах»(2 часа).

- •Этапы слушания: поддержка, уяснение, комментирование

- •Реакции слушателя

- •3. Виды слушания: активное, эмпатическое, пассивное. Виды слушания, ситуации и приемы.

- •Понятие невербального общения

- •Обзор визуальных, тактильных и акустических невербальных средств в общении.

- •3. Значение невербальных средств в процессе общения

- •4. Понятие проксемики

- •5. Пространство и расположение партнеров по общению. Значение расположения учащихся в классе.

- •6. Зависимость эффективности общения от расположения партнеров в пространстве

- •7. Понятие паралингвистики и экстралингвистики. Тональность учителя. Зависимость эффективности общения от паралингвистических и экстралингвистических средств.

- •Пауза как элемент невербального общения

- •9. Контактная и неконтактная культура общения. Представители контактной и неконтактной культуры общения. Правила контактного общения.

- •Практическая работа №5 «Передача информации средствами кинесики» (2 часа)

- •Практическая работа №6 «Визуальное общение» (2 часа)

- •Практическая работа №7 «Проксемика» (2часа)

- •Практическая работа №8 «Пара- экстралингвистика»(2часа)

- •Практическая работа №9 «Такесика» (2часа)

- •Понятие интерактивной стороны общения.

- •Виды социальных мотивов взаимодействия

- •3. Типы поведения по отношению к партнерам по взаимодействию: сотрудничество, противодействие, компромисс, избегание, уступчивость.

- •Основные поведенческие проявления и области взаимодействия по р.Бейлзу

- •2. Характеристика системы взаимодействия р.Бейлза.

- •Теория обмена и ее принципы.

- •Психоаналитический подход.

- •Теория управления впечатлениями.

- •Концепция символического интеракционизма.

- •Понятие нормы, социальной нормы

- •Положительные и отрицательные нормы

- •3. Виды норм

- •4. Влияние норм на формирование личности

- •Тема 2.13. Социальный контроль при взаимодействии Студент должен знать:

- •Содержание учебного материала

- •Законы социального контроля в обществе.

- •Влияние социального контроля на отдельного человека. Воздействие на личность через различные группы

- •Характеристика людей конформистов, нонконформистов и коллективистов, в зависимости от реакции на групповое воздействие.

- •Понятие роли в психологии.

- •2. Виды социальных ролей.

- •3. Влияние ролей на личность, на формирование человеческого «я».

- •Понятие ролевого конфликта и способы его ослабления.

- •6. Ролевое ожидание, как регулятор взаимодействия людей, исполняющих различные роли.

- •7. Целевые и поддерживающие роли.

- •Практическая работа №10 «Исследование умения взаимодействовать» (1 час)

- •Практическая работа №11 «Определение стиля взаимодействия» (1 час).

- •Дополнительные и пересекающиеся трансакции

- •1. Понятие социальной перцепции.

- •2. Схематизация процесса восприятия одним человекам другого.

- •3. Основные функции социальной перцепции.

- •4. Взаимовосприятие и взаимопонимание в процессе общения.

- •5. Три измерения установок (когнивное, аффективное, поведенческое) при восприятии партнера по общению.

- •Понятия «эффект ореола».

- •2.Эффект проекции. Виды проекции: атрибутивная, защитная.

- •3.Эффект бумеранга, эффект средней ошибки.

- •4. Эффект первичности и новизны.

- •Понятия «стереотип» и «стереотипизация». Виды стереотипов: профессиональные, этнические, центральные.

- •1. Понятие идентификации.

- •2. Назначение идентификации как механизма социальной перцепции в процессе общения.

- •3. Личностная и групповая идентификация, их суть

- •Понятие эмапатии.

- •Эмпатийность как одна из важных характеристик личности. Роль эмпатии в общении между людьми

- •Механизм эмпатии и этапы.

- •Формы эмпатии: когнитивная, эмоциональная, поведенческая. Значение эмпатии в педагогической сфере.

- •Значение эмпатии в педагогической сфере.

- •Понятие аттракции.

- •Причины возникновения аттракции

- •Значение аттракции как механизма социальной перцепции в общении между людьми.

- •Понятие рефлексии.

- •Позиции личности в процессе рефлексии, их характеристика.

- •Понятие групповой рефлексии.

- •Роль рефлексии для педагога в образовательном процессе. Значение рефлексии как механизма социальной перцепции для определенных сфер профессиональной деятельности.

- •Понятие атрибуции, каузальной атрибуции.

- •Процесс возникновения каузальной атрибуции.

- •Характеристика личностной, обстоятельственной, внутренней и внешней атрибуции.

- •Влияние каузальной атрибуции как механизма социальной перцепции для партнеров по общению.

- •Роль атрибуции для педагога в образовательном процессе.

- •Практическая работа №12 «Исследование перцептивной стороны общения» (1 час).

- •Ответный лист

- •Ключ-дешифратор

- •Ключи к тесту

- •Характеристика внутриличностного конфликта, межличностного конфликта.

- •2. Уровни развития межличностного конфликта.

- •3. Конфликт ценностей, конфликт интересов, конфликт средств достижения цели, конфликт потенциалов, конфликт правил взаимодействия

- •Типовые способы урегулирования конфликтов ценностей, интересов, ресурсных конфликтов, конфликтов средств достижения целей, конфликтов потенциалов, норм.

- •Общие способы разрешения конфликтной ситуации.

- •Конфликтные привычки.

- •Возможные причины возникновения педагогических конфликтов.

- •2. Особенности педагогических конфликтов.

- •3. Виды педагогических ситуаций и конфликт, особенности разрешения педагогических конфликтов.

- •Практическая работа №16 «Разрешение педагогических конфликтов» (2 часа)

- •Эмоциональное общение ребенка со взрослым - ведущая деятельность в период младенчества

- •2. Период подготовки словесной речи в младенческом возрасте

- •3. Роль взрослого в период подготовки к словесной речи

- •Развитие общения в раннем детстве.

- •Этапы речевого развития в раннем детстве и начало развития ребенка на личности – важнейшее условие развития общения в период раннего детства.

- •3. Специфика общения ребенка со сверстниками и взрослыми.

- •Тема 4.3. Общение дошкольника со взрослыми и сверстниками Студент должен: знать:

- •Особенности общения дошкольника со взрослыми и сверстниками

- •2. Особенности развития речи дошкольника

- •3. Игра как условие развития умений и навыков общения в дошкольном возрасте.

- •Тема 4.4. Развитие общения в младшем школьном возрасте Студент должен: знать:

- •Содержание учебного материала

- •Особенности общения младшего школьника: общение в семье

- •Особенности общения младшего школьника: общение в школе (общение с учителем и сверстниками)

- •Влияние кооперации со сверстниками, характера их общения на развитие мышления у младших школьников.

- •Практическая работа №17 «Изучение уровня общительности в младшем школьном возрасте» (2 часа)

- •Особенности общения подростка со сверстниками. Интимно-личностное общение подростка со сверстниками – ведущая деятельность подросткового возраста.

- •2. Особенности общения подростка со взрослыми

- •Практическая работа №18 «Изучение уровня общительности подростка» (2 часа)

- •Особенности общения в ранней юности

- •Юношеская дружба, первая любовь в ранней юности

- •Влияние общения со взрослыми на личностное и профессиональное самоопределение.

- •Раздел 5. Обучение общению детей и подростков.

- •Тема 5.1. Обучение общению детей начальных классов.

- •Курс по развитию общения для учащихся начальной школы «Азбука общения»

- •Курс «Общение в ситуациях просьбы и отказа» (занятия для детей 8-12 лет)

- •Тема 5.2. Обучение общению подростков

- •Коммуникативные, развивающие игры и упражнения для подростков.

- •Тема 5.3. Тренинг и игра в общении

- •Понятие тренинг.

- •2. Технологизация тренинга.

- •3. Правила ведения тренинга

- •4. Психологическая игра.

- •Тема 5.4. Психологическая коррекция стиля общения

- •Цели и задачи процесса психологической коррекции.

- •Элементы и структура процесса психологической коррекции.

- •Методы психологической коррекции стиля общения

- •Динамика процесса психологической коррекции.

- •Я ступень. Осознание настоящих трудностей общения.

- •Литература

- •Литература

- •Литература

Виды социальных мотивов взаимодействия

Наблюдая процесс общения, можно выделить целый ряд причин или, как говорят психологи, мотивов, побуждающих человека взаимодействовать с окружающими. Чаще всего люди объединяются ради улучшения, облегчения или повышения эффективности совместной деятельности. Достаточно вспомнить случай, когда вам приходилось нести что-нибудь тяжелое. Любой человек, решивший помочь, был вам в радость. Этот мотив можно назвать мотивом кооперации. Ребята могут помогать пожилым людям: перейти дорогу, сходить в аптеку, вынести мусор и т. д. Этот мотив называют альтруистическим.

Существует несколько видов социальных мотивов взаимодействия (т.е. мотивов, по которым человек вступает во взаимодействие с другими людьми):

1) максимизации общего выигрыша (мотив кооперации);

2) максимизации собственного выигрыша (индивидуализм);

максимизации относительного выигрыша (конкуренция);

4) максимизации выигрыша другого (альтруизм);

5) минимизации выигрыша другого (агрессия);

6) минимизации различий в выигрышах (равенство).

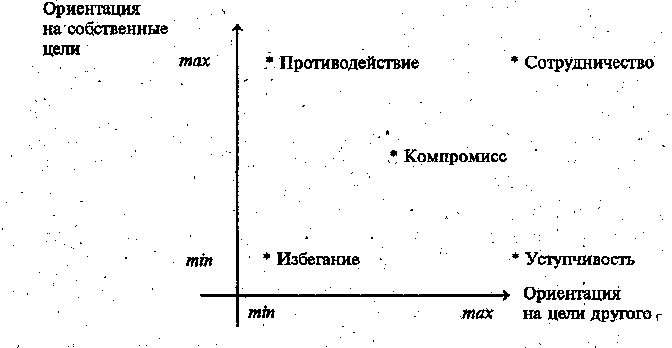

3. Типы поведения по отношению к партнерам по взаимодействию: сотрудничество, противодействие, компромисс, избегание, уступчивость.

Любое взаимодействие включает в себя большое количество действий как функциональных единиц. При всем разнообразии они складываются в систему поведения, наиболее характерную для данного субъекта. Для описания типов поведения была предпринята попытка определить основные показатели его специфики с учетом характера взаимодействия в процессе общения субъектов. Было выделено два таких показателя: внимание человека к интересам других людей; внимание к своим собственным интересам. Для любого индивида характерно стремление защитить свои интересы. Однако, существуя среди других, человек обязан учитывать, в той или иной степени, интересы окружающих. По соотношению направленности на себя и направленности на партнера можно судить о развитии стратегии взаимодействия человека. Под стратегией взаимодействия мы будем понимать совокупность доминирующих особенностей поведения человека в отношениях с другими людьми, проявляющихся в той или иной социальной ситуации. Выделяют пять основных стратегий взаимодействия: соперничество, компромисс, сотрудничество, приспособление и избегание (Р. Блейк, Д. Моутон, К. Томас). В современной социальной психологии и психодиагностике данные стратегии связывают обычно с поведением человека в конфликтной ситуации. Однако они могут быть рассмотрены и применительно к обычным социальным ситуациям в связи с особенностью критериев, положенных в основу их определения.

Взаимодействуя с окружающими по разным поводам, мы выбираем, как правило, формы поведения, соответствующие ситуации. Чаще всего встречаются следующие типы поведения по отношению к партнерам по взаимодействию.

Сотрудничество – партнеры по взаимодействию помогают, содействуют друг другу, активно способствуют достижению общих целей. Таким образом команда спортсменов стремится добиться победы. Сотрудничество – такая стратегия взаимодействия, которая позволяет партнерам придти к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. Эта стратегия – довольно редкая, ибо необходимо много условий для её реализации: во-первых, относительно благоприятная социальная ситуация; во-вторых, психологическая совместимость участников взаимодействия; в-третьих, их желание идти навстречу друг другу и т.д. По своей психологической сущности сотрудничество и компромисс похожи, поскольку обе стратегии связаны с соглашением, к которому приходят обе стороны.

Противоборство — партнеры противодействуют, мешают друг другу и препятствуют достижению индивидуальных целей каждого. Примеров этому достаточно в мире спорта. Например, шахматисты прилагают максимум усилий, чтобы помешать выиграть сопернику. Соперничество заключается в стремлении человека добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Конкуренция и соревнование представляют собой виды соперничества. При такой стратегии взаимодействия в выигрыше остается только одна из сторон. Данная стратегия часто ведёт к конфликту, поскольку соперничающие субъекты стремятся добиться своего любой ценой, настойчиво защищая свою точку зрения. Они не думают об интересах других и испытывают трудности в вопросах, которые касаются соглашения. Для того чтобы прийти к согласию, необходимо встать на позицию другого. Соперничающие субъекты заинтересованы в том, чтобы именно интересы их конкурентов не были удовлетворены. В такой ситуации возникает замкнутый круг. С одной стороны, невозможно решить проблему, не взаимодействуя с партнером. С другой – именно проигрыш конкурента является залогом успеха. Таким образом, при данной стратегии выиграть может только наиболее сильный соперник. Другой, соответственно, терпит поражение.

В большинстве социальных ситуаций взаимодействия используется стратегия компромисса, для которого характерно стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и реализовывать свои интересы с учётом интересов противоположной стороны. Так как субъекты уступают друг другу, они не могут реализовать свои интересы полностью, поэтому компромисс; предполагает выделение основных и второстепенных потребностей. Основные потребности обязательно реализуются в процессе взаимодействия. Таким образом, проблема решается с учётом интересов обеих сторон, которые жертвуют лишь второстепенными потребностями. Широкая распространенность компромисса обусловлена спецификой социальных ситуаций, которые редко бывают благоприятными для субъектов взаимодействия настолько, чтобы интересы обеих сторон были удовлетворены полностью. Однако иногда такие ситуации все же возникают. В этом случае реализуется стратегия сотрудничества.

Стратегии соперничества, компромисса и сотрудничества относятся к активным стратегиям, свойственным инициативным и предприимчивым людям, уверенным в своих силах. Индивиды с менее активной социальной позицией и сниженной самооценкой скорее всего выбирают стратегии приспособления и избегания. Приспособление означает жертвование собственными интересами ради интересов другого человека. Для избегания характерно как отсутствие стремления к удовлетворению интересов другого человека, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей.

Уклонение от взаимодействия наблюдается тогда, когда партнеры сознательно стараются избегать его. Поссорившись с кем-либо, мы будем стараться меньше встречаться с ним.

Возможно также однонаправленное содействие, когда один из участников взаимодействия способствует достижению индивидуальных целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с ним. Учитель, стремясь подтянуть отстающего школьника, может столкнуться с тем, что тот все время находит какие-то причины, чтобы не прийти на занятия: то опоздал, то приболел и т. д.

Если отец не пускает сына гулять из-за плохого поведения и хочет серьезно поговорить с ним, а сын, которого ждут ребята и не начинают игру, обижается и запирается в своей комнате, то говорят об однонаправленном противодействии, т. е. один из партнеров препятствует достижению целей другого, а второй укло-няется от взаимодействия с первым участником.

Еще один тип взаимодействия получил название «контрастное взаимодействие». С ним мы сталкиваемся, когда врач хочет нам помочь и назначает прием лекарств, а мы вместо того, что-бы выпить это лекарство, прячем или, еще хуже, выбрасываем его. Таким образом, получается противоречие — один из участников старается содействовать другому, а второй активно ему противодействует. Иногда встречается компромиссное взаимо-действие, когда оба партнера проявляют отдельные элементы как содействия, так и противодействия.

Человеческое взаимодействие очень разнообразно. Поэтому ученые стремятся как-то упорядочить многообразные типы взаимодействия, создать целостную картину, моделирующую богатство общения. Наиболее распространенным оказалось дихотомическое деление: кооперация и конкуренция, согласие и конф-ликт, приспособление и оппозиция. Выделение полярных типов взаимодействия хотя и предполагает наличие промежуточных типов, но дает несколько упрощенную картину человеческого общения. Для решения задач экспериментальных исследований психологи конкретизируют более общие типы взаимодействия, выделяя в них простые виды взаимодействий, которые затем могут быть использованы в качестве единиц наблюдения.

Наиболее известная попытка такого рода принадлежит Р. Бейлзу. Он объединил наблюдаемые образцы взаимодействия в целостную систему (схема 1).

Рис.1. Основные стратегии поведения в процессе взаимодействия

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда он вынужден прибегать к тем или иным стратегиям взаимодействия. В одних условиях наиболее целесообразной является одна стратегия, в других – другая. Однако большинство индивидов имеют доминирующую стратегию взаимодействия, прибегая к ней наиболее часто. Нет сомнения в том, что стратегии взаимодействия связаны с ценностями человека. Системы ценностных ориентации формируются на личностном уровне. Центральным мотивом их выступают либо интересы социальной общности, идеи бескорыстия, не предполагающие реального вознаграждения (альтруизм); либо индивидуальные интересы безотносительно к интересам других людей, которые становятся средством достижения своекорыстных целей (эгоизм); либо соблюдается баланс интересов индивидуальных и общественных.

Альтруизм и эгоизм можно рассматривать как противоположные системы ценностных ориентации личности, что и было сделано в свое время французским философом О. Контом, который ввел понятие альтруизма как противоположное эгоизму. При этом альтруизм рассматривался как положительная ориентация, а эгоизм как отрицательная. Однако в реальных жизненных обстоятельствах альтруизм одних людей часто выступает необходимым условием развития эгоизма других. Например, альтруизм матери может привести к формированию эгоизма у ребёнка. Ситуативный альтруизм актуализируется в опасных ситуациях и является вполне правомерным. Так, взрослый человек может пожертвовать жизнью ради спасения ребёнка. Но альтруизм, определяющий поведение человека в целом, может стать опасным для него самого. Такой альтруизм может привести к конфликту человека с самим собой и миром.

Вопросы и задания для самоконтроля

В чем сущность интерактивного аспекта общения?

На основании каких критериев выделяют стратегии взаимодействия?

Почему стратегия компромисса является более перспективной в социальной плане, чем стратегия сотрудничества?

Что является основным условием реализации стратегии компромисса?

Какие мотивы взаимодействия существуют?

Самостоятельная работа.

Реферирование на тему: « Интерактивная сторона общения».

Самостоятельная работа.

Составить понятийный аппарат к теме.

Тема 2.10. Области взаимодействия по Р.Бейлзу

Студент должен:

знать:

– области взаимодействия;

– поведенческие проявления при соответствующей области взаимодействия.

Содержание учебного материала

Основные поведенческие проявления и области взаимодействия по Р.Бейлзу, их характеристика (позитивные эмоции, негативные эмоции, постановка проблем, решение проблем – основные области взаимодействия; по Р. Бейлзу).