- •Зыков и.Н. Метеорология и климатология Учебное пособие

- •1. Воздух и атмосфера

- •1.1. Строение и состав атмосферы

- •1.2. Уравнение состояния атмосферы

- •1.3. Статика атмосферы. Барометрическая формула

- •1.4. Адиабатические процессы в атмосфере

- •1.5. Турбулентность в атмосфере

- •2. Солнечная радиация

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Прямая солнечная радиация

- •2.3. Рассеянная и поглощенная радиация в атмосфере

- •2.4. Поглощение и отражение солнечной радиации земной поверхностью

- •2.5. Радиационный баланс земной поверхности

- •2.6. Распределение солнечной радиации

- •3. Тепловой режим земной поверхности и атмосферы

- •3.1. Тепловой баланс земной поверхности

- •3.2. Суточный и годовой ход температуры земной поверхности

- •3.3. Тепловой баланс Земли

- •3.4. Колебания температуры воздуха

- •3.5. Температура воздуха и климат

- •3.6. Стратификация атмосферы

- •3.7. Инверсия температуры

- •4. Вода в атмосфере

- •4.1. Испарение и насыщение

- •4.2. Влажность воздуха

- •4.3. Облака

- •4.4. Туманы и дымка

- •4.5. Осадки

- •4.6. Грозы

- •4.7. Режим осадков

- •4.8. Географическое распределение осадков

- •4.9. Снежный покров

- •4.10. Водный баланс земного шара

- •5. Барическое поле и ветер

- •5.1. Барическое поле

- •5.2. Колебания атмосферного давления

- •5.3. Ветер и его характеристики

- •5.4. Геострофический и градиентный ветер

- •5.5. Трение и ветер

- •5.6. Суточный ход ветра

- •5.7. Барический закон ветра

- •5.8. Атмосферные фронты

- •6. Атмосферная циркуляция

- •6.1. Общая циркуляция атмосферы

- •6.2. Климатологические фронты

- •6.3. Пассаты и антипассаты

- •6.4. Муссоны и центры действия атмосферы

- •6.5. Местные ветры

- •6.6. Типы атмосферной циркуляции во внетропических широтах

- •7. Климат

- •7.1. Климатообразующие процессы и факторы

- •Климатообразующие факторы на Земле формируются в результате взаимосвязанных циклов геофизических процессов глобального масштаба, таких как теплооборот, влагооборот и циркуляция атмосферы.

- •7.2. Микроклимат

- •7.3. Классификация климатов

- •7.4. Изменения климата в геологическом прошлом

- •7.5. Изменения климата в историческую эпоху

- •Библиографический список

- •Содержание

- •Метеорология и климатология Учебное пособие

- •198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.2

5.5. Трение и ветер

Трение является силой, которая замедляет скорость движения воздуха и изменяет его направление. Силу трения можно считать направленной навстречу направлению ветра. С высотой сила трения убывает и на уровне 1000 км становится пренебрежимо малой по сравнению с другими действующими силами. Эта высота называется уровнем трения.

Нижний слой тропосферы между подстилающей поверхностью и уровнем трения называется слоем трения или планетарным пограничным слоем. В этом слое частицы воздуха с относительно небольшой скоростью, находящиеся вблизи земной поверхности, под воздействием турбулентного процесса перемещаются в более высокие слои атмосферы. Их место занимают частицы из верхних слоев, обладающие более высокой скоростью. Скорость движения этих частиц, в свою очередь, замедляется в приземном слое.

При неустойчивой стратификации атмосферы возникает и термическая турбулентность, называемая конвекцией, которая в значительной мере перемешивает воздух по вертикали. Конвекция, которая в большей мере наблюдается летом, оказывает влияние до высоты порядка 1500 м, где также сказывается влияние силы трения.

Скорость ветра, измеренная флюгером, расположенным на высоте 10 м, приблизительно в два раза меньше скорости геострофического ветра, вычисленного на основе существующих на этой высоте горизонтальных барических градиентов.

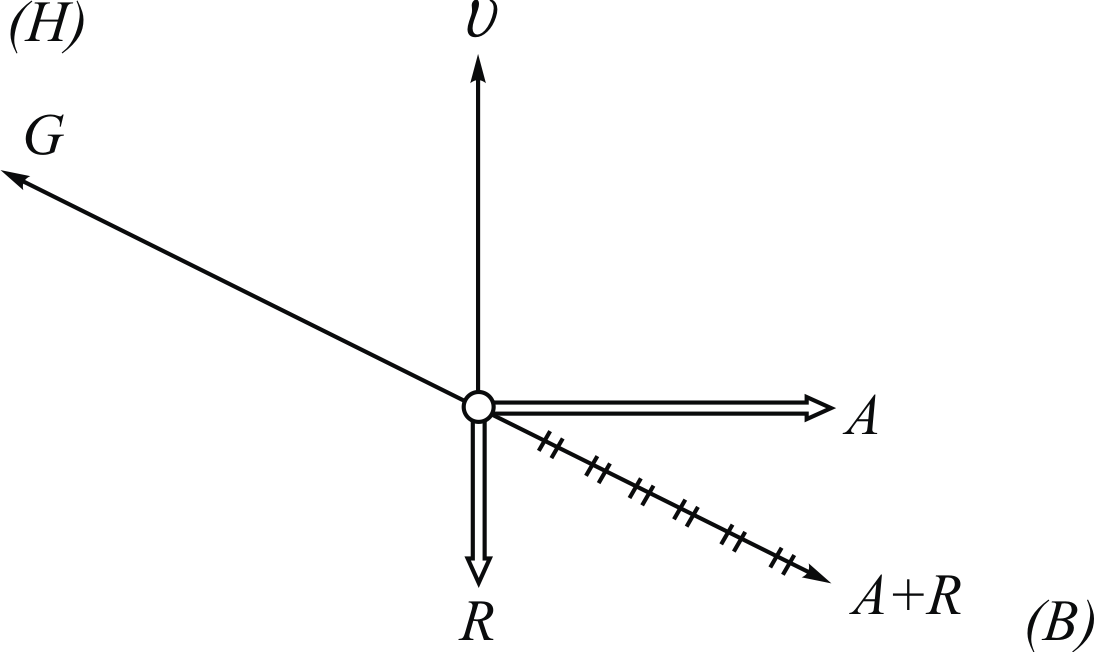

При прямолинейном и равномерном движении воздуха должны уравновешиваться следующие силы: горизонтальный барический градиент, отклоняющая сила вращения Земли и сила трения. Поскольку направление силы трения должно быть направлено против вектора скорости, то ее сложение с отклоняющей силой вращения Земли даст новое направление равнодействующей. В результате, вектор скорости составит с направлением барического градиента некоторый острый угол (рис. 5.9). В этом случае вектор скорости ветра будет направлен не по касательной к изобарам, а будет пересекать их, отклоняясь от направления барического градиента вправо. Скорость ветра в этом случае можно разложить на две составляющих, одна из которых совпадает по направлению с барическим градиентом, а другая направлена по касательной к изобаре.

Рис. 5.9. Ветер в слое трения:

G – сила барического градиента; А – отклоняющая сила вращения Земли;

R – сила трения; – скорость ветра

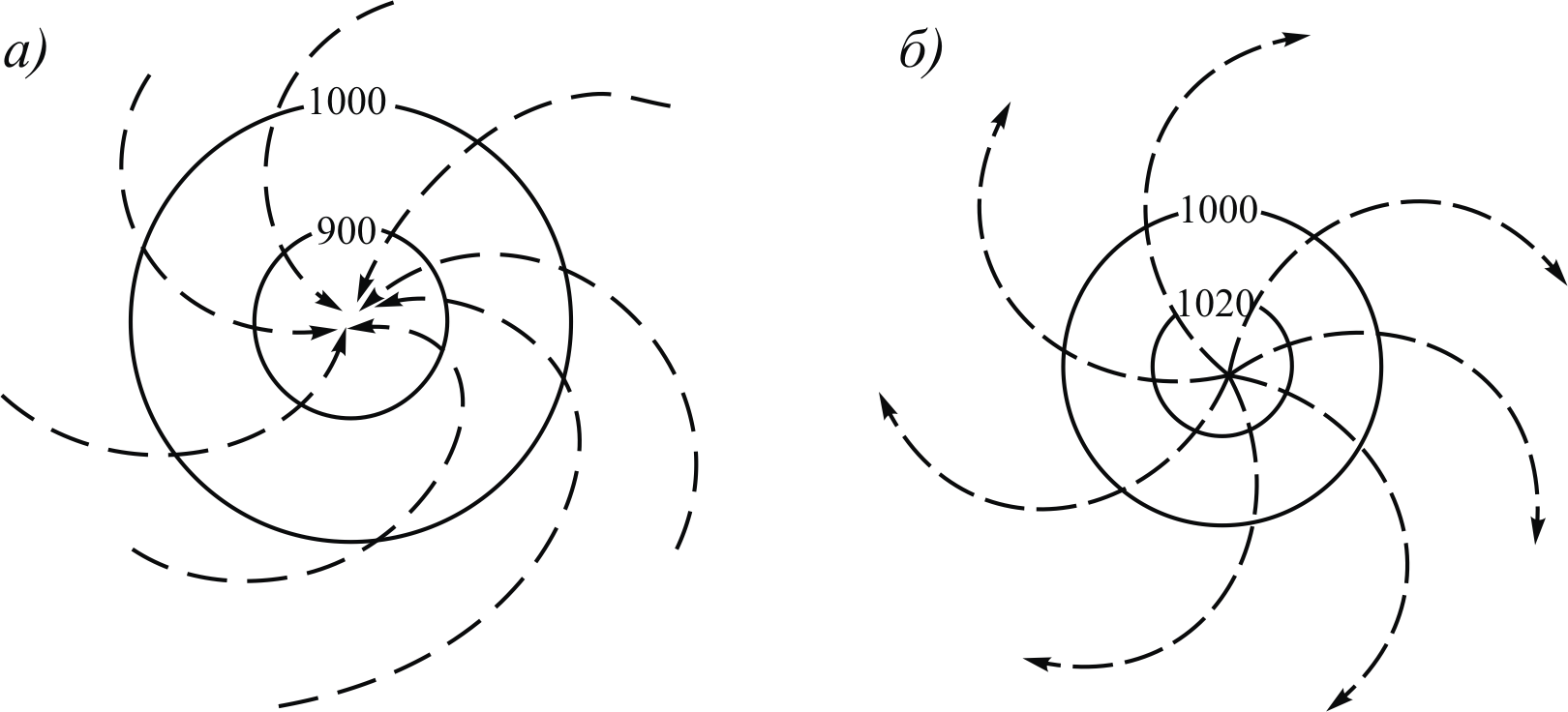

В циклоне, где барические градиенты направлены от периферии к центру, вектор ветра имеет дополнительную составляющую, направленную к центру. В результате поток воздуха в циклоне движется против часовой стрелки, отклоняясь от периферии к центру (рис. 5.10 а). В антициклоне, где вектор скорости направлен по касательной к изобарам по направлению часовой стрелки, а градиент давления направлен в сторону периферии, движение воздуха будет направлено к окраине антициклона (рис. 5.10б).

Угол, который составляет вектор скорости с барическим градиентом, в среднем у земной поверхности равен 60º. Над морями и океанами он увеличивается до 70–80º, а над сушей уменьшается до 40–50º. По мере увеличения высоты над уровнем подстилающей поверхности этот угол возрастает и на уровне трения приближается к 90º, т.е. совпадает с направлением геострофического ветра. В общем случае в слое трения происходит поворот вектора скорости в правую сторону.

Рис. 5.10. Изобары и линии тока в циклоне (а) и в антициклоне (б)