Зародышевые листки

В животном царстве на стадии гаструлы остановилось развитие двух типов животных — губок и кишечнополостных. Это двуслойные организмы, то есть их ткани и клетки образуются в результате дифференциации двух зародышевых листков — первичной эктодермы и первичной энтодермы. У остальных животных (начиная с плоских червей) на поздних стадиях гаструляции возникает третий зародышевый листок — мезодерма.

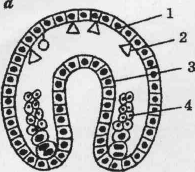

Рис. 6. Схема образования мезодермы: а — у первичноротых, б — у вторичноротых; 1 — эктодерма, 2 — мезенхима, 3 — энтодерма, 4 — телобласт (а) и целомическая мезодерма (б).

Дифференцировка – процесс возникновения и нарастания структурных и функциональных различий между отдельными клетками и частями зародыща. С морфологической точки зрения появляется несколько сотен типов клеток специфического строения, отличающихся друг от друга. С биохимической точки зрения специализация клеток – способность синтезировать определенные белки.

Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка приводит к образованию одних и тех же тканей и органов у разных видов животных. Это свидетельствует о том, что зародышевые листки гомологичны.

Эктодерма |

Эпидермис кожи, ногти, волосы, сальные железы, потовые железы, нервная система (головной мозг, спинной мозг, ганглии, нервы), рецепторные клетки органов чувств, хрусталик глаза, эпителий рта, носовой полости, анального отверстия, зубная эмаль, чешуя, перья, рога, копыта, когти, хитин, раковина, трахейная система, передняя и задняя кишка у насекомых |

Энтодерма |

Эпителий пищевода, желудка, кишек, желчного пузыря, трахеи, бронхов, легких, мочеиспускательного канала; печень, поджелудочная железа, щитовидная, паращитовидная, зобная железы, жабры, плавательный пузырь. |

Мезодерма |

Гладкая мускулатура, скелетные и сердечные мышцы, дерма, соединительная ткань, кости, хрящи, дентин зубов, кровь и кровеносные сосуды, почки, семенники, яичники, целомический эпителий. |

Особенности эмбриогенеза позвоночных животных.

Особенности эмбриогенеза позвоночных животных. Эмбриональное развитие организмов с разным типом онтогенеза протекает в разных условиях. При этом необходимая связь зародыша со средой обеспечивается специальными, временно функционирующими внезародышевыми органами, называемыми провизорными. Для всех позвоночных с неличиночным типом развития, яйца которых богаты желтком (рыбы, рептилии, птицы), характерен такой провизорный орган, как желточный мешок. У рыб он образуется из клеточного материала всех трех зародышевых листков, нарастающих на желток. У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих желточный мешок имеет энто- и мезодермальное происхождение.

В стенки желточного мешка врастают кровеносные сосуды, образующие густую капиллярную сеть. Клетки стенки желточного мешка выделяют ферменты, которые расщепляют питательные вещества желтка (белки, углеводы, жиры и др.) до более простых соединений. Последние поступают в кровеносные капилляры и далее в организм зародыша. Желточный мешок — это также первый кроветворный орган зародыша.

У млекопитающих редуцированный желточный мешок входит в состав плаценты.

Важной особенностью эмбрионального развития амниот — настоящих наземных позвоночных (пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и человека) — является развитие трех зародышевых оболочек: амниона, хориона и аллантоиса.

Амнион — внутренняя зародышевая оболочка — представляет собой наполненный жидкостью мешок, окружающий зародыш и защищающий его от механических повреждений и высыхания. Амниотическая жидкость представляет собой водный раствор белков, Сахаров, минеральных солей, содержащий также гормоны и мочевину. В акушерской практике амниотическую жидкость, отходящую при родах, называют водами.

Функцию наружной зародышевой оболочки выполняет хорион, или ворсинчатая оболочка, названная так из-за наличия на ее поверхности множества пальцеобразных выростов — ворсинок. Ворсинки хориона врастают в слизистую оболочку матки — мешковидного органа материнского организма, присущего только млекопитающим.

Аллантоис представляет собой мешок, связанный с задней кишкой зародыша. У пресмыкающихся и птиц в нем накапливаются продукты жизнедеятельности зародыша до вылупления из яйца. У млекопитающих и человека аллантоис разрастается и соединяется с хорионом, образуя богатую кровеносными сосудами структуру — хориоаллантоис. Последний участвует в формировании детского места, или плаценты, — органа, более эффективно осуществляющего обмен между зародышем и материнским организмом.

Постэмбриональное развитие. В постэмбриональном, или послезародышевом, периоде осуществляются формообразовательные процессы, определяемые прежде всего генотипом организма, а также факторами внешней среды.

Постэмбриональный период начинается с момента выхода организма из яйцевых оболочек или с момента рождения. Различают два способа постэмбрионального развития: прямое, когда рождаю-

щийся организм имеет все основные органы, свойственные взрослому животному (пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), и непрямое, когда эмбриональное развитие приводит к образованию личинки, которая по внешним и внутренним признакам значительно отличается

от взрослого организма (плоские и кольчатые черви, моллюски, ракообразные, насекомые, земноводные). Например, из яиц бабочек развиваются гусеницы, а из яиц лягушки — головастики, которые резко отличаются по строению, образу жизни и среде обитания от взрослых животных..

Так, у головастика имеются жаберные щели, орган боковой линии, хвост, двухкамерное сердце, один, как и у рыб, круг кровообращения. Когда личинка достигает определенного уровня развития, происходит ее метаморфоз, в процессе которого вырабатываются признаки взрослого организма и головастик превращается в лягушку.

Наличие личиночной стадии в развитии земноводных обеспечивает им возможность жить в разных средах и использовать разные источники пищи: головастик живет в воде и питается растительной пищей, а лягушка ведет водно-наземный образ жизни и питается животной пищей. Такое явление наблюдается и у многих насекомых. Смена среды обитания и, как следствие, смена образа жизни животного при переходе его от личиночной стадии к взрослому организму снижает интенсивность борьбы за существование внутри вида. Кроме того, у некоторых сидячих, малоподвижных или паразитических животных свободноживущие личинки способствуют расселению вида, расширению ареала.