- •Лекционный комплекс (тезисы лекций, иллюстративный и раздаточный материал; список рекомендуемой литературы)

- •Задачи экологии:

- •Методы экологии:

- •Организм и условия его обитания.

- •Закон минимума ю.Либиха (1873):

- •2.Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность, кривые выживания, скорость роста. Экспоненциальный и логистический рост численности популяции.

- •1.Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме

- •2.Основные формы межвидовых связей в экосистемах (нейтрализм, комменсализм, протокооперация, мутуализм, хищничество, паразитизм).

- •3.Экологическая ниша: потенциальная и реализованная. Первое и второе начало термодинамики. Правила 1% и 10% энергии Линдемана

- •4.Экологические пирамиды (численности, биомассы, энергии).

- •4.Продуктивность экосистем (первичная и вторичная). Естественное развитие экосистем: первичная и вторичная сукцессия

- •5.Целостность и устойчивость экосистем, механизмы устойчивости экосистем. Критерии и основные показатели устойчивости природных экосистем.

- •Возможное потепление климата («парниковый эффект»)

- •Нарушение озонового слоя

- •Кислотные дожди

- •3. Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех живых организмов, и в частности для человека.

- •1.В пределах Казахстана с севера на юг происходит смена почвенно-климатических зон и вместе с ними смена почвенных типов в следующим порядке.

- •2.В роли основных загрязнителей почв выступают: металлы и их соединения, радиоактивные элементы, а также удобрения и ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве.

- •6. К основным мерам по защите почвы от воздействий являются:

- •4. Биосфера — часть оболочек Земного шара, населенная живыми организмамц, т. Е, часть атмосферы, гидросферы и литосферы.

- •1.Факторы Устойчивого развития: экологический, экономический фактор, социальный.

- •2.Экологические индикаторы устойчивого развития.

- •3.Международное сотрудничество по обеспечению устойчивого развития. Деятельность международных организаций по научной разработке теории устойчивого развития.

- •Международный институт по устойчивому развитию

- •Всемирный совет природопользователей по устойчивому развитию

- •Загрязнение моря

- •. Болезни - миопатия, или расслоение мышечной ткани у осетровых

- •Чума плотоядных у каспийского тюленя

- •Проникновение чужеродных организмов

- •Перелов и браконьерство

- •Зарегулирование речного стока. Изменение естественных биогеохимических циклов

- •Эвтрофикация

- •2. Балхашская катастрофа.

- •Кто виноват в трагедии балхаша?

- •Умирающий Балхаш.

4.Продуктивность экосистем (первичная и вторичная). Естественное развитие экосистем: первичная и вторичная сукцессия

Первичная и вторичная продукции. Скорость, с которой продуценты экосистемы фиксируют солнечную энергию в химических связях синтезируемого органического вещества, определяет продуктивность сообществ. Органическую массу, создаваемую растениями за единицу времени, называют первичной продукцией сообщества. Продукцию выражают количественно в сырой или сухой массе растений либо в энергетических единицах — эквивалентном числе джоулей.

Валовая первичная продукция — количество вещества, создаваемого растениями за единицу времени при данной скорости фотосинтеза. Часть этой продукции идет на поддержание жизнедеятельности самих растений (траты на дыхание). Эта часть может быть довольно большой. В тропических лесах и зрелых лесах умеренного пояса она составляет от 40 до 70% валовой продукции. Планктонные водоросли используют на метаболизм около 40% фиксируемой энергии. Такого же порядка траты на дыхание у большинства сельскохозяйственных культур. Оставшаяся часть созданной органической массы характеризует чистую первичную продукцию, которая представляет собой величину прироста растений. Чистая первичная продукция — это энергетический резерв для консументов и редуцентов. Перерабатываясь в цепях питания, она идет на пополнение массы гетеротрофных организмов.

Прирост за единицу времени массы консументов — это вторичная продукция сообщества. Вторичную продукцию вычисляют отдельно для каждого трофического уровня, так как прирост массы на каждом из них происходит за счет энергии, поступающей с предыдущего.

Гетеротрофы, включаясь в трофические цепи, живут в конечном итоге за счет чистой первичной продукции сообщества.

В разных экосистемах они расходуют ее с разной полнотой. Если скорость изъятия первичной продукции в цепях питания отстает от темпов прироста растений, то это ведет к постепенному увеличению общей биомассы продуцентов. Под биомассой понимают суммарную массу организмов данной группы или всего сообщества в целом. Часто биомассу выражают в эквивалентных энергетических единицах.

Недостаточная утилизация продуктов опада в цепях разложения имеет следствием накопление в системе мертвого органического вещества, что происходит, например, при заторфовывании болот, зарастании мелководных водоемов, создании больших запасов подстилки в таежных лесах и т. п. Биомасса сообщества с уравновешенным круговоротом веществ остается относительно постоянной, так как практически вся первичная продукция тратится в цепях питания и разложения

Последовательная смена биоценозов, преемственно возникающих на одной и той же территории в результате влияния природных факторов (в том числе внутренних противоречий развития самих биоценозов) или воздействия человека, называется сукцессией (от лат. сукцессио — последование, следую).

Данная смена происходит в силу действия экологического принципа (закона) сукцессионного замещения.

Природные биотические сообщества последовательно формируют закономерный ряд экосистем, ведущий к наиболее устойчивому в данных условиях состоянию климакса.

Сукцессия — постепенный процесс изменения структуры и состава биоценоза. Сукцессии связаны с внутренними процессами экосистемы, в частности с динамикой экотопа, с постепенными изменениями растительности, процессами размножения растений, а значит, и совокупности экологических ниш для консументов (автогенные сукцессии), а также с внешними воздействиями на экосистему, в том числе и в связи с хозяйственной деятельностью человека (аллогенные сукцессии).

Характерным примером являются антропогенные сукцессии, как правило, являющиеся аллогенными: например, связанные с рекреационным (для отдыха) или пастбищным использованием экосистем, сукцессии на болотах, подвергнутых осушению. Обычно такие сукцессии проявляются в постепенном разрушении (дигрессии) экосистем, нередко — в снижении их продуктивности.

Однако антропогенные сукцессии могут быть и автогенными в тех случаях, когда нарушенная или уничтоженная человеком экосистема (например, после лесного или степного пожара, вырубки и т. п.) начинает восстанавливаться. Такие процессы называются восстановительными сукцессиями или демутациями (от лат. де — удаление, мутацио — изменение). Известны, например, постпастбищные восстановительные сукцессии, сукцессии, связанные с восстановлением леса на гарях (пирогенные) или вырубках. Антропогенные сукцессии при осушении болот зависят от особенностей осушения (дренажа), от природной зоны, от типа болот. В ходе такой сукцессии может улучшаться рост деревьев (если избыток влаги был лимитирующим фактором), могут угнетаться популяции сфагновых мхов, клюквы, происходить замена одних видов растений другими.

Циклические сукцессии имеют длительный (десятки лет) период смены биоценозов на фоне динамики экотопа с возвратом к исходному состоянию по истечении определенного периода времени. В определенных условиях экосистема в процессе сукцессии может приходить к длительному подвижно-стабильному состоянию, именуемому климаксом (от греч. климакс— лестница). Климаксными являются некоторые таежные экосистемы, целинные ковыльные степи.

Известный эколог Д. Н. Кашкаров использовал понятие «сукцессионный процесс». Характерным примером такого процесса является последовательное освоение комплексом организмов упавшего дерева в лесу. Сначала у такого дерева отмирают живые клетки заболони, древесина темнеет вследствие окисления некоторых содержащихся в ней фенольных веществ. Вскоре на ней поселяются дереворазрушающие грибы-пионеры, вызывающие синюю, бурую, красную окраску. Им на смену приходят грибы-субдеструкторы, вызывающие твердую гниль. За ними следуют основные деструкторы, разрушающие лигнин и целлюлозу (образователи мягкой гнили). Гнилая древесина заселяется грибами-гумификаторами, перерерабатывающими ее в перегной.

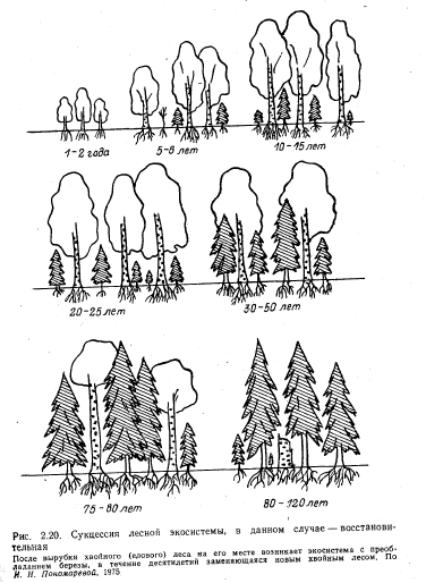

Рассмотрим пример восстановительной сукцессии (демутации) на площади, на которой в процессе лесозаготовок была уничтожена экосистема хвойного (елового) леса. В процессе рубки практически полностью разрушен фитоценоз и зооценоз, но такой элемент экотопа как почва в значительной мере сохраняет свойства, которые были ей присущи до рубки. Что.касается климатопа, то он радикально- меняется прежде всего в части, касающейся освещенности, прогреваемости, альбедо, ветрового режима. После рубки на освобожденной от леса площади появятся светолюбивые и быстрорастущие травянистые растения и лиственные древесные породы. По прошествии некоторого времени (10—20 лет) разросшиеся лиственные постепенно начнут угнетать травянистые растения, и появится возможность для укоренения и прорастания всходов хвойных. Далее по прошествии десятилетий лиственные постепенно уступят свое место хвойным (рис. 2.20). В дальнейшем может начаться процесс распада популяции хвойной породы и ее замена популяциями лиственных пород (осины, березы, ивы и др.).

Воздействие человека (прямое или косвенное) может существенным образом изменять сукцессионные процессы, замедлять или ускорять их. Однако сукцессии подчиняются определенным закономерностям, являются неотъемлемым свойством любой наземной или водной экосистемы. Непродуманное вмешательство в сукцессионный процесс без глубокого знания природы конкретной системы может привести к ее распаду, поскольку сукцессия экосистемы есть целостный и последовательный процесс, это изменение во времени не отдельных разрозненных живых компонентов, а изменение всей живой компоненты (биоты) и всего комплекса абиотических факторов, всех пищевых и энергетических цепей. Например, вспышки массового размножения насекомых в лесах есть также проявление сукцессионного процесса, а подавление этих вспышек посредством ядохимикатов может иметь не только положительные, но и отрицательные последствия, так как уничтожение одного из участников сукцессии прямо и косвенно влияет на другие.

Сукцессия биогеоценоза является фактически сукцессией пищевых цепей и фундаментальных экологических ниш, т. е. режимов и состава сцепленных факторов. Поэтому приведенные выше примеры — упрощенные. В реальных условиях все гораздо сложнее, и при управлении биогеоценозами эту сцепленность факторов следует учитывать. Характерным примером принебрежения учением о фундаментальной экологической нише является применение арбоцидов в лесах, проводившееся в больших масштабах с целью устранить «сорные» лиственные породы, которые «конкурируют» с ценными хвойными за свет и минеральное питание.