- •Белорусский государственный университет

- •Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Республика Беларусь в системе международных хозяйственных связей

- •Учебно-методический комплекс по курсу «Республика Беларусь в системе международных хозяйственных связей»

- •Пояснительная записка

- •Раздел 1. Организационно-методический

- •Раздел 2. Содержание учебного материала

- •Тема 1. Республика Беларусь как малая открытая экономика в системе мирохозяйственных связей. Внешнеторговая политика Беларуси в условиях либерализации внешнеторговых отношений

- •Тема 2. Место и роль Республики Беларусь в международной торговле.

- •Тема 3. Привлечение и использование иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь.

- •Тема 4. Сектор услуг в структуре внешнеторгового оборота Беларуси.

- •Тема 5. Характеристика международной миграции рабочей силы в Беларуси.

- •Тема 6. Участие Республики Беларусь в международном научно-техническом сотрудничестве.

- •Тема 7. Участие Беларуси в международном торгово-экономическом сотрудничестве.

- •Тема 1. Республика Беларусь как малая открытая экономика в системе мхс. Внешнеторговая политика Беларуси в условиях либерализации внешнеторговых отношений

- •Тема 2. Место и роль Республики Беларусь в международной торговле

- •Тема 3. Привлечение и использование иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь.

- •Тема 4. Сектор услуг в структуре внешнеторгового оборота Беларуси.

- •Тема 5. Характеристика международной миграции рабочей силы в Беларуси

- •Тема 6. Участие Беларуси в международном научно-техническом сотрудничестве

- •Тема 7. Участие Беларуси в международном торгово-экономическом сотрудничестве

- •Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины конспект лекций

- •Тема 1. Республика Беларусь как малая открытая экономика

- •В системе мхс.

- •Тема 2. Место и роль Республики Беларусь в международной торговле

- •Тема 3. Привлечение и использование иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь.

- •За 2008 – 2012 годы

- •Тема 4. Сектор услуг в структуре внешнеторгового оборота Беларуси.

- •Республика Беларусь на мировом рынке туристических услуг

- •Проблемы выхода белорусского туризма на зарубежные рынки

- •Тема 5. Характеристика международной миграции рабочей силы в Беларуси

- •Тема 6. Участие Республики Беларусь в международном научно-техническом сотрудничестве.

- •1. Индекс экономического и институционального режима:

- •2. Индекс качества образования:

- •3. Индекс инновационной деятельности:

- •4. Индекс икт:

- •Тема 7. Участие Беларуси в международном торгово-экономическом сотрудничестве.

- •Внешняя торговля товарами государств-членов тс в январе-августе 2013 года

- •Основными торговыми партнерами из числа стран ес

- •Р исунок – 28 Доля основных торговых партнеров из стран Европейского союза в общем объеме импорта Республики Беларусь из стран ес

- •Примерная тематика рефератов

- •Информационная часть Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Периодические издания

- •Интернет – ресурсы

- •Раздел 4.

- •Изучению курса

- •Раздел 5.

Тема 6. Участие Республики Беларусь в международном научно-техническом сотрудничестве.

За последние 20 лет сформировались качественно новые формы интеграции научных знаний в инновации и производственную деятельность. Произошло резкое сокращение сроков освоения научных открытий (c 40 лет в конце XIX— начале XX вв. до 3–4 лет в конце XXв.). Наука превратилась в ведущую производительную силу, которая непрерывно генерирует новые технологические возможности, что в свою очередь способствуют непрерывному инновационному процессу в производственной практике. Проведение НИОК(Т)Р занимает все больший вес в инвестициях, превышая в наукоемких отраслях расходы на приобретение оборудования и строительство. Одновременно повышается значение государственной научно-технической, инновационной и образовательной политики, определяющей общие условия научно-технического прогресса. Растет доля расходов на науку в ВВП (в развитых странах — 2–3,5%).

В передовых странах объемы производства в высокотехнологичных секторах экономики растут в 2,5 раза быстрее, чем в отраслях обрабатывающей промышленности. Меняется соответствующим образом товарная структура мирового экспорта: доминирующее положение в нем занимают готовые высокотехнологические изделия. В результате за последние 50 лет втрое снизился удельный вес экспорта продукции сельского хозяйства и добывающей промышленности, вдвое возросла доля продуктов нефтехимии и технологического оборудования, втрое — автотранспорта, в 12 раз — телекоммуникационного оборудования. Развитие научно-технического потенциала, разработка и внедрение в производство новых технологий и наукоемкой продукции, расширение международной интеграции являются ключевыми факторами достижения и сохранения конкурентных преимуществ национальных экономик на мировом рынке.

Для Беларуси быстрое развитие науки, а также инновационной деятельности имеют стратегическое значение. В условиях либерализации экономики, процессов глобализации, вступления все новых стран во Всемирную торговую организацию и усиливающихся интеграционных процессов на постсоветском пространстве научно-технический прогресс должен обеспечить реализацию важнейших задач по повышению наукоемкости отечественной продукции, росту ее конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках.

Сегодня становится очевидным, что модернизационный рывок невозможен без резкого повышения результативности отечественной науки, сильной и эффективной инновационной политики, высочайшего качества научных исследований, эффективного внедрения передовых достижений. Государственная политика в сфере науки и технологий должна быть направлена на всемерное стимулирование создания новых знаний и превращения их в технологии, освоение технологий в производстве и социальной практике. Это предполагает взаимовыгодное участие научного и производственного секторов в выборе приоритетов, поиске, отборе и экспертизе научных исследований и разработок для финансирования в сфере развития человеческих ресурсов и инфраструктуры, в привлечении инвестиций, а также в распределении и юридическом закреплении прав на интеллектуальную собственность между всеми сторонами, участвующими в процессе.

Беларусь в настоящее время вступила в индустриально-инновационную фазу развития экономики. В результате проводимой в последние годы целенаправленной и планомерной работы по оптимизации системы управления научно-технической и инновационной деятельности и ее структуры отечественная наука, в основном, стала прикладной. В 2011 г. доля прикладных научных исследований и разработок в общем объеме внутренних текущих затрат (без капитальных затрат) составила 84%. Тем не менее неэффективный механизм привлечения промышленного сектора к развитию научно-технического потенциала, сравнительно невысокая активность государственных и частных производственных предприятий в сфере НИОК(Т)Р все еще остаются слабыми звеньями научно-технической системы в стране. (В странах с развитой экономикой (США, Японии, Финляндии) предприятия промышленности реализовывают НИОК(Т)Р на условиях самоокупаемости и самофинансирования и осваивают до 70 % всех национальных расходов на НИОК(Т)Р, тогда как на долю государственных расходов приходится в среднем 30%.)

В связи с этим Глава государства поставил перед научным сообществом задачу по коренной перестройке научной сферы Республики Беларусь в целях обеспечения ее соответствия потребностям реального сектора экономики и общественного развития страны. Вопросы реформирования научной сферы, в том числе ее коренной перестройки, всесторонне рассмотрены в Правительстве Республики Беларусь с участием Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, отраслевых министерств и концернов, подготовлен соответствующий комплекс мер, главные цели которого — возрождение, укрупнение и развитие научно-технического обеспечения отраслей, оптимизация и повышение эффективности академического и вузовского секторов науки.

Решение средне- и долгосрочных целевых задач научной деятельности предусматривается путем реализации фундаментальных и прикладных исследований, проводимых научными школами, возглавляемыми учеными с мировым именем; выполнения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в научно-практических центрах (научно-производственных объединениях), отраслевых конструкторских бюро. Для реализации данных задач в нашей стране созданы необходимые условия и имеются высококвалифицированные научные кадры.

Главное направление преобразований производственного потенциала Республики Беларусь — формирование новой технологической базы, соответствующей V и VI технологическим укладам, внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью. Созданию новых высокотехнологичных секторов экономики в Республике Беларусь уделяется особое внимание. В соответствии с поручением Главы государства в 2011 г. в Национальной академии наук Беларуси на базе ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» сформирован биотехнологический кластер, в котором сосредоточены как академические институты, выполняющие фундаментальные исследования мирового уровня в данной области, так и производственные предприятия различных форм собственности. Разрабатываются современные технологии производства широкого спектра биотехнологической продукции для различных отраслей — биоконсервантов, пробиотиков, кормовых добавок, биологических средств защиты растений, микробных удобрений, препаратов для биоремедиации природных и производственных сред, а также диагностических препаратов для здравоохранения и ветеринарии, импортозамещающей фармацевтической продукции, в том числе дорогостоящих противоопухолевых препаратов на основе отечественных субстанций.

2012 г. стал важным этапом утверждения целевых ориентиров развития белорусской науки: повышения эффективности научных исследований и разработок, расширения сферы приложения их результатов, расширения инновационной деятельности, разработки новейших технологий, в том числе обеспечивающих ресурсосбережение, энергетическую безопасность страны и экологизацию производства. Установленные ориентиры и интенсивная целенаправленная деятельность по их достижению ставит Беларусь в один ряд со странами, имеющими наиболее прогрессивные тенденции научно-технического развития.

Беларусь в Инновационном индексе Блумберга

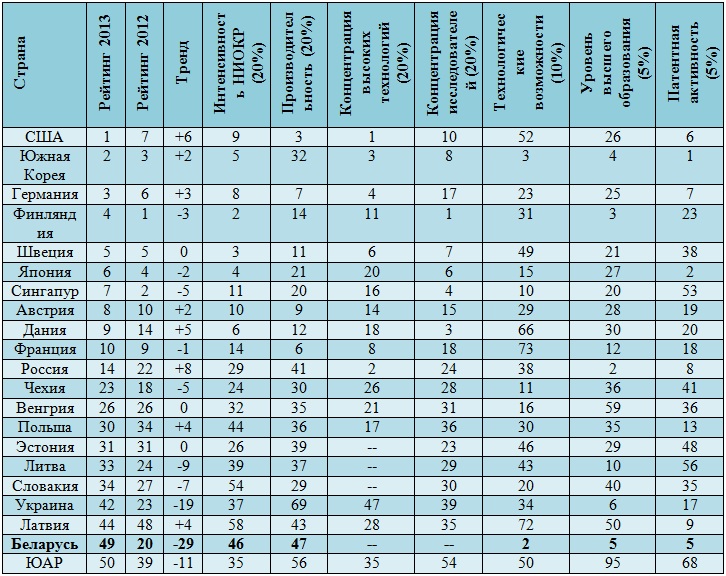

1 февраля 2013 г. консалтинговое агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран с наиболее высоким уровнем инновационного развития (Bloomberg Innovation Index). Индекс стран, входящих в рейтинг, рассчитывается на основании 7 индикаторов с разными весовыми коэффициентами.

1) Интенсивность НИОКР (20%) – расходы на НИОКР в процентах от ВВП.

2) Производительность (20%) – объем ВВП в пересчете на 1 час рабочего времени.

3) Концентрация высоких технологий (20%) – доля высокотехнологичных компаний в общем числе зарегистрированных фирм. К высокотехнологичным компаниям относятся компании, занятые в аэрокосмической и оборонной промышленности, биотехнологиях, разработке полупроводников, программного обеспечения и пр.

4) Концентрация исследователей (20%) – количество исследователей в области НИОКР на 1 млн. населения.

5) Технологические возможности (10%) – доля технологичной продукции в общем объеме ВВП (%); доля НИОКР-продукции в общем объеме экспортированной технологической продукции.

6) Уровень высшего образования (5%) – соотношение поступивших и выпускников ВУЗов; доля выпускников из сферы высшего образования, работающих в науке, технике, промышленности и строительстве; доля выпускников ВУЗов в общем объеме рабочей силы в стране (население в возрасте 15-64 лет).

7) Патентная активность (5%) – доля патентов, выданных в стране, от общего количества заявок, поданных и подтвержденных в мире; патентные заявки от резидентов в пересчете на 1 млн. долл. расходов на НИОКР.

Указанные индикаторы рассчитываются на основании статистических данных. Источниками данных выступают международные организации, такие как Всемирный банк, ВОИС, ОЭСР, ЮНЕСКО, The Conference Board, а также данные, собираемые экспертами самого агентства Bloomberg. Для того чтобы быть включенной в индекс, страна должна иметь данные по как минимум 5 из 7 индикаторов для 5 и более лет. В исследовании принимает участие 200 стран и суверенных регионов. Сам индекс представлен в виде шкалы с наибольшим значением в 140 баллов, а наименьшим – 100 баллов. Наибольшее значение присваивается 1-му месту, наименьшее – 96-му. Индекс остальных стран определяется, исходя из их отставания от 1-го и 96-го мест. Публикуются результаты по первым 50 странам.

В 2013 г. первые места в рейтинге заняли США, Южная Корея, Германия, Финляндия, Швеция, Япония, Сингапур, Австрия, Дания и Франция. Россия расположилась на 14 месте, Чехия – на 23, Польша – на 30, Украина – на 42. Наши прибалтийские соседи – Эстония, Литва и Латвия – заняли 31, 33 и 44 места соответственно.

Что касается Республики Беларуси, то она заняла 49 место в рейтинге. С одной стороны, можно считать это вхождение в топ-50 наиболее инновационных стран определенным успехом. С другой стороны, по сравнению с прошлым годом наша страна ухудшила свои позиции в рейтинге агентства Bloomberg на целых 29 пунктов, опустившись с 20 места на 49. Последнее объясняется изменениями в методологии проведения рейтинга и, в частности, в изменении весовых коэффициентов. В 2012 году индикаторы рейтинга имели следующие коэффициенты: 1) интенсивность НИОКР – 20%; 2) производительность – 10%; 3) концентрация высоких технологий – 10%; 4) концентрация исследователей – 20%; 5) технологические возможности – 20%; 6) уровень высшего образования – 10%; 7) уровень патентной активности – 10%. Таким образом, вес наиболее успешных индикаторов Республики Беларусь (технологические возможности, уровень высшего образования, уровень патентной активности), в 2012 г. составлявших 40% ее индекса, в текущем году понизился до 20%. Более того, по таким индикаторам как «концентрация высоких технологий» и «концентрация исследователей», в сумме составляющих 40% рейтинга, данные для Республики Беларусь вообще отсутствуют.

В целом можно отметить, что наша страна обладает достаточно высоким инновационным потенциалом. Так, по технологическим возможностям республика заняла 2 место в общем рейтинге, по уровню высшего образования – 5 место, по патентной активности – 5 место. Таким образом, повышение позиций Республики Беларусь в рейтинге инновационного развития агентства должно вестись в двух направлениях. Во-первых, необходимо сосредоточиться на повышении наших показателей по провальным индикаторам рейтинга (интенсивность НИОКР, производительность). Во-вторых, необходимо активизировать сотрудничество с международными организациями и предоставить им информацию, необходимую для расчета индикаторов концентрация высоких технологий и концентрация исследователей, по которым сегодня Беларусь получает 0 баллов, тем самым теряя до 40% своего рейтинга.

Таблица 18.

Беларусь в Индексе экономики знаний и Индексе знаний

Экономикой знаний обычно называют такую экономику, в которой технологические процессы и, в частности, быстрое развитие и распространение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) играют ведущую роль. Считается, что в современных экономиках развитых стран баланс окончательно сместился от производства ресурсов к производству знаний. Выделают четыре главных фактора экономики знаний: 1) быстрое развитие ИКТ; 2) ускорение технического прогресса; 3) глобальная конкуренция; 4) эволюция потребительских предпочтений. Основная роль знаний в современных развитых экономиках состоит не в том, чтобы производить высокотехнологический продукт, но в том, чтобы использовать его в максимальном количестве секторов экономики. Вполне закономерно, что с развитием экономик знаний встал вопрос об измерении их эффективности и сравнении между собой. Выполнить эту задачу призван Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index, KEI) – исследование, инициатором которого является Всемирный банк.

Индекс экономики знаний представляет собой комплексный показатель, характеризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира. Издается ежегодно группой Всемирного банка. Исследование KEI осуществляется в рамках специальной программы «Знания для развития» (Knowledge for Development). По мнению экспертов Всемирного банка, KEI может быть использован правительствами государств для анализа проблемных моментов в их политике и измерения готовности страны к переходу на модель развития, основанной на знаниях.

Существенной особенностью KEI является то, что в его состав входит отдельный Индекс знаний (The Knowledge Index, KI), который представляет собой комплексный экономический показатель для оценки способности страны создавать, принимать и распространять знания. KI характеризует потенциал той или иной страны или региона по отношению к экономике знаний.

В основе KEI и KI лежит предложенная Всемирным банком Методология оценки знаний (The Knowledge Assessment Methodology), которая оценивает экономику знаний в отдельно взятой стране по 148 показателям, объединенным в 7 больших групп:

1) Общая эффективность экономики;

2) Экономический режим;

3) Эффективность управления;

4) Инновационная система;

5) Образование;

6) Труд;

7) ИКТ.

Вместе с тем, чтобы избежать перегруженности KEI, эксперты Всемирного банка используют для его расчетов только 12 основных переменных. Таким образом, KEI включает в себя четыре равновесных субиндекса, каждый из которых состоит из трех индикаторов. Каждый субиндекс представляет собой среднее трех индикаторов, нормализованных по шкале от 0 до 10.