- •Белорусский государственный университет

- •Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Республика Беларусь в системе международных хозяйственных связей

- •Учебно-методический комплекс по курсу «Республика Беларусь в системе международных хозяйственных связей»

- •Пояснительная записка

- •Раздел 1. Организационно-методический

- •Раздел 2. Содержание учебного материала

- •Тема 1. Республика Беларусь как малая открытая экономика в системе мирохозяйственных связей. Внешнеторговая политика Беларуси в условиях либерализации внешнеторговых отношений

- •Тема 2. Место и роль Республики Беларусь в международной торговле.

- •Тема 3. Привлечение и использование иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь.

- •Тема 4. Сектор услуг в структуре внешнеторгового оборота Беларуси.

- •Тема 5. Характеристика международной миграции рабочей силы в Беларуси.

- •Тема 6. Участие Республики Беларусь в международном научно-техническом сотрудничестве.

- •Тема 7. Участие Беларуси в международном торгово-экономическом сотрудничестве.

- •Тема 1. Республика Беларусь как малая открытая экономика в системе мхс. Внешнеторговая политика Беларуси в условиях либерализации внешнеторговых отношений

- •Тема 2. Место и роль Республики Беларусь в международной торговле

- •Тема 3. Привлечение и использование иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь.

- •Тема 4. Сектор услуг в структуре внешнеторгового оборота Беларуси.

- •Тема 5. Характеристика международной миграции рабочей силы в Беларуси

- •Тема 6. Участие Беларуси в международном научно-техническом сотрудничестве

- •Тема 7. Участие Беларуси в международном торгово-экономическом сотрудничестве

- •Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины конспект лекций

- •Тема 1. Республика Беларусь как малая открытая экономика

- •В системе мхс.

- •Тема 2. Место и роль Республики Беларусь в международной торговле

- •Тема 3. Привлечение и использование иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь.

- •За 2008 – 2012 годы

- •Тема 4. Сектор услуг в структуре внешнеторгового оборота Беларуси.

- •Республика Беларусь на мировом рынке туристических услуг

- •Проблемы выхода белорусского туризма на зарубежные рынки

- •Тема 5. Характеристика международной миграции рабочей силы в Беларуси

- •Тема 6. Участие Республики Беларусь в международном научно-техническом сотрудничестве.

- •1. Индекс экономического и институционального режима:

- •2. Индекс качества образования:

- •3. Индекс инновационной деятельности:

- •4. Индекс икт:

- •Тема 7. Участие Беларуси в международном торгово-экономическом сотрудничестве.

- •Внешняя торговля товарами государств-членов тс в январе-августе 2013 года

- •Основными торговыми партнерами из числа стран ес

- •Р исунок – 28 Доля основных торговых партнеров из стран Европейского союза в общем объеме импорта Республики Беларусь из стран ес

- •Примерная тематика рефератов

- •Информационная часть Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Периодические издания

- •Интернет – ресурсы

- •Раздел 4.

- •Изучению курса

- •Раздел 5.

Проблемы выхода белорусского туризма на зарубежные рынки

За последние годы в республике произошли значительные перемены в развитии туристической инфраструктуры.

Однако, несмотря на преимущественное положение, все же существуют факторы, сдерживающие выход белорусского туризма на зарубежные рынки. Глобальный экономический кризис может сделать выход белорусского туризма на международный рынок сложной задачей.

К числу не менее значимых факторов можно отнести:

1.Устаревшая материальная база (на 70-80 % нуждается в реконструкции) ,слабо развитая сфера услуг, инфраструктура вблизи объектов историко-культурного наследия, национальных парков, автомобильных дорог, водных систем.

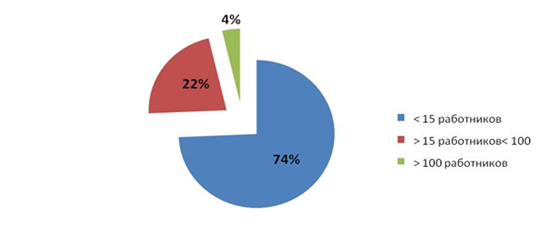

2. Малое количество гостиниц туристического комплекса (2-3 звезды) с современным уровнем комфорта и набором сервисных услуг, а также более высокого класса (4-5 звезд) для делового туризма. Большинство гостиниц являются государственными (67,3% общего количества), треть – частные (31,4%), остальные – иностранные (1,3%). 74% организаций находятся без категории, что плохо сказывается на имидже белорусского туризма.

При выборе места проживания иностранные туристы ориентируются на хорошо известные им гостиничные сети и системы квалификации, которые позволяют судить о комфортабельности мест размещения. В нашей стране на сегодняшний день нет ни одной гостиничной цепи.

3. Низкая рентабельность придорожного сервиса. Как показывает международный опыт, рентабельная работа объектов придорожного сервиса и рост доходов от их функционирования достигается при интенсивности движения на автомобильных дорогах более 8 тыс. автомобилей в сутки. В то же время интенсивность движения на белорусских автодорогах в среднем 2-3 тыс. автомобилей в сутки. Обеспечение высокого качества обслуживания и широкого спектра услуг может быть также достигнуто только за счет создания крупных комплексов на базе АЗС и возникающей в этих условиях конкуренции.

4.Питание, как в отелях, так и в придорожных кафе, однообразно, без возможности учесть запросы различных категорий туристов. В меню крайне мало блюд белорусской кухни, что плохо сказывается на имидже страны.

5. Сформированная система государственного управления и регулирования в сфере туризма, нормативно-правовое и организационное обеспечение не дают ожидаемого эффекта. Крайне медленно осуществляется переход на принятые в международной практике стандарты качества туристических услуг и обслуживания туристов. Явно завышены и не всегда соответствуют качеству цены на предоставляемые услуги для иностранных туристов. Несоответствие качества турпродукта его цене, которая сопоставима с предлагаемой в Турции, Черногории, и выше, чем в Польше, Литве, Украине при более низком уровне качества.

6.Отсутствие практики создания благоприятных условий для инвестиций в туристическую инфраструктуру.

7. Невысокий уровень подготовки кадров и отсутствие опыта качественного обслуживания в рыночных условиях, отсутствие специализированных научных учреждений в сфере туризма.

8. Маленький процент участия государственной некоммерческой рекламы туристских возможностей страны за рубежом.

9. Сложный порядок выдачи виз и их высокая стоимость для граждан иностранных государств.

10. Несовершенство управления туристическим комплексом, в частности, законодательно не урегулирован статус туристско-рекреационных территорий. Многие объекты, несмотря на огромный рекреационный потенциал страны, до сих пор не включены в постоянные международные туристские цепи. Одна из причин подобного противоречия заключается в отсутствии надежной и достоверной информации о состоянии рынка и привычного для западного клиента сервиса, базирующегося на всех возможностях, обеспечиваемых современными средствами связи.

Также требуют корректировки как границы туристических зон, так и система бюджетного финансирования основных мероприятий по их развитию. Территории отдельных туристско-рекреационных образований не связаны системой центров и маршрутов в единую планировочную систему. Отсутствует система контроля за состоянием природных территорий повышенного туристского спроса, уровнем нагрузок на территории вокруг объектов экскурсионного показа - охранных зон памятников, границы, для большинства которых не определены и по сей день.

11. Радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы южных и юго-восточных районов Беларуси снижает возможности развития туризма.

12. Транспортная составляющая в Республике Беларусь проигрывает по многим параметрам, аналогичной услуге в Балтии, Польши и России. Во-первых, белорусский транспорт за редким исключением, 6-10 летней давности, более 70% автобусов в стране старше 10 лет. Данная ситуация создает предпосылки к переуступке рынка пассажирских перевозок. Из-за устаревшего автопарка туристические организации Республики Беларусь потеряли значительную часть российских групп, отправившихся в Западную Европу через Беларусь(они переориентировались на польские и литовские рынки).

13. Не на достаточном уровне проходит развитие железнодорожных и авиационных пассажирских сообщений. Так как развитие туризма требует повышения комфорта передвижения, улучшения качества обслуживания пассажиров, в связи с этим нуждаются в модернизации железнодорожные вокзалы, в первую очередь в Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске, Барановичах, Полоцке, Орше.

На сдерживание белорусского туризма влияют многие другие факторы.

Отсутствие рекомендованной Всемирной туристической организацией системы статистики, позволяющей реально оценивать доходы, получаемые от приема и обслуживания иностранных туристов на территории Республики Беларусь, а также доходы от туризма, получаемые смежными отраслями экономики, и, как следствие, отсутствие возможности для анализа и прогноза туризма в целом. Это приводит к тому, что реальный вклад туризма в создание валового внутреннего продукта страны занижается. Статистический анализ сферы туризма не отвечает требованиям международной методики, разработанной ВТО и используемой большинством стран. Как результат - наши данные не сопоставимы с данными других стран. Порой в сводных таблицах ВТО напротив Беларуси стоят прочерки с пометкой в сноске, что методика статистического учета не соответствует применяемой ВТО. Тем самым создается определенный имидж страны в глазах международной туристской общественности.

В настоящее время Республика Беларусь мало известна на мировом туристическом рынке как самостоятельное государство, имеющее древнюю историю, богатую культуру, разнообразную природу. Слабо развита система маркетинга национального туристического продукта и его продвижение на мировом и внутреннем рынке, низок туристический рейтинг Беларуси, отсутствует реальное сотрудничество с международными туристическими организациями.

На стадии становления находится внутренний туризм. Однако успешному его развитию мешает отсутствие четкого механизма привлечения внутренних и внешних инвестиций, системы научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального туристического продукта на рынок услуг. Невысокая покупательная способность населения, рост стоимости транспортных услуг оказывают негативное воздействие на развитие детского, молодежного, самодеятельного, спортивного и экологического туризма. Недостаток бюджетных средств на дотации в социальный туризм приводит к недоступности участия в путешествиях основной массы населения, особенно социально незащищенных слоев.

Основные направления развития туризма в Республике Беларусь

Одно из важнейших направлений социальной политики Республики Беларусь – развитие ее туристического потенциала. Развитие туризма в Республике Беларусь должно основываться на тех видах и формах туризма, которые позволяют максимально и комплексно использовать имеющийся туристский потенциал.

Развитие в Беларуси высокоэффективного туристического комплекса значительно увеличить его привлекательность как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока иностранного капитала в отечественную экономику, что даст возможность в будущем реализовать ряд крупных проектов в сфере туризма, а также удовлетворять спрос на туристические услуги, включать новые слои населения в область туристического обслуживания.

Учитывая предпочтения туристической аудитории, складывающуюся конъюнктуру рынка и все благоприятные условия, возможно разработать конкурентоспособный национальный турпродукт, включающий различные виды туризма и отдыха для привлечения иностранных посетителей: познавательный, экологический, оздоровительный, этнический, охотничий, спортивный, транзитный, деловой и религиозный (паломнический) туризм, агротуризм и др.

Так, к примеру, развитие экологического туризма в Республике Беларусь должно быть направлено преимущественно на иностранного туриста, поскольку зарубежный спрос базируется на познавательных и психоэмоциональных потребностях. Для развития этого направления предпочтительны особо охраняемые природные территории, каждая из которых имеет свои особенности.

Согласно Национальной программе развития туризма Республики Беларусь на 2011-2015 гг. предусматриваются следующие направления развития туристической деятельности:

Транзитный и трансграничный туризм. Исходя из геополитического положения страны-– прохождение через её территорию трансъевропейских трансграничных коридоров, связывающих страны Западной и Центральной Европы с Россией и Азиатскими государствами, а также Скандинавские страны с южными регионами Европы и Азии, транзитный туризм призван стать одним из приоритетных. Программой предопределено:

-развитие придорожной сети туристской инфраструктуры, позволяющей организовать отдых в течение нескольких дней с посещением туристских достопримечательностей, расположенных вдоль автомагистралей и транспортных коридоров;

- создание справочно-информационной и маркетинговой службы, направленной на вовлечение транзитных пассажиров в систему туризма Беларуси;

-создание туристских центров вдоль основных транспортных коридоров, в первую очередь, на основе малых исторических городов с ценным историко-культурным наследием (Мир, Несвиж, Заславль, Кобрин и др.).

Для Беларуси, граничащей с государствами с относительно развитой системой туризма - Польшей, Литвой, Россией, важное значение имеет развитие трансграничного туризма. Программой предусматривается посещение пограничных регионов, как жителями соседних государств, так и иностранными туристами, приехавшими в эти страны. Это явится существенным резервом увеличения туристского потока в Беларусь. К основным направлениям можно отнести:

-организация трансграничных туристских маршрутов;

-согласованное и взаимоувязанное размещение и развитие центров, трасс и инфраструктуры туризма по обе стороны границы;

-организация крупных международных мероприятий в приграничных регионах для привлечения туристов из соседнего государства (фестивалей, торговых ярмарок, спортивных соревнований и др.).

Опыт разных стран показывает, что успех их развития предрешен, если широко использовать общую историю и традиционные культурные связи, принцип добрососедства, сходство природных условий на основе международных договоров.

На наш взгляд, хороший пример грамотного использования соседских отношений - Еврорегион «Неман», созданный на территории Литвы, Польши и Беларуси. Общие туристические проекты с соседними государствами выгодны и в том плане, что способствуют получению помощи международных организаций - Всемирной туристической организации, комиссий Европейского сообщества.

Познавательный туризм. Для развития познавательного туризма предусматривается использование богатого культурно-исторического наследия Республики Беларусь и общности истории и культуры Беларуси со странами-соседями. Программой предопределено:

-создание условий для формирования туристско-экскурсионных маршрутов для разных категорий населения по местам важных исторических событий и деятельности выдающихся исторических личностей народов, проживающих на территории нашей республики;

-более эффективное использование возможностей имеющихся туристских ресурсов для организации ностальгических туров для выходцев из Беларуси и их потомков, проживающих сейчас в других странах;

-более активное вовлечение молодежи к путешествиям по родному краю в целях воспитания уважения к историческому прошлому;

Агроэкотуризм. Программой предусматриваются следующие направления развития агроэкотуризма:

-создание туристских деревень с традиционной народной архитектурой на основе существующих сельских поселений, расположенных в живописной местности;

-активизация использования резервов сельского населения посредством организации сельских туров с проживанием и питанием в деревенских домах, усадьбах;

-создание агротуристских комплексов на базе сельскохозяйственных производственных кооперативов;

-создание условий для ознакомления с природным потенциалом Республики Беларусь, активного отдыха на природе, в том числе:

-организация туристских походов с проживанием в палатках, приготовлением пищи на костре;

-организация эколого-образовательных и эколого-просветительных туров для разных возрастных и социальных групп населения, в том числе групп, специализированных по интересам (уникальные ландшафты, ценные водно-болотные или лесные угодья, знакомство с флорой и фауной, редкими и исчезающими видами растений и животных и т.д.);

-фотоохота на представителей животного и растительного мира, находящихся в естественных условиях;

Разновидностью агроэкотуризма может стать водный туризм. Данный вид туризма может быть реализован в виде краткосрочных прогулок на пассажирских судах, включенных в комбинированные многодневные туристские маршруты и путешествия белорусских и иностранных туристов на комфортабельных судах по водным путям республики.

С учетом географического расположения судоходных рек Беларуси развитие данного вида туризма предусматривается на Днепро-Бугском канале и реке Припять (от Бреста до Мозыря), реках Березина, Днепр, Сож (от Борисова до Гомеля). Мероприятия предполагают следующее:

-организация и проведение водных маршрутов на спортивных судах типа "байдарка", малогабаритных (до 6,5 м) весельных лодках по Березинской водной системе, Августовскому, Огинскому, Днепро-Бугскому каналам;

-создание пунктов проката с флотом (лодки прогулочные, походные, байдарки, каяки, водные велосипеды), групповым и личным туристским снаряжением, необходимым инвентарем для активного отдыха;

-строительство пассажирских судов и плавсредств соответствующего класса и уровня комфортности, создание береговой и плавучей инфраструктуры в опорных точках маршрутов;

спортивный туризм. Рост популярности здорового образа жизни, спортивные традиции, доступность использования имеющейся инфраструктуры предопределили два основных направления в развитии спортивного туризма:

-организация спортивных походов (водных, пеших, конных, велосипедных, лыжных) и других туристско-спортивных мероприятий, в которых туристы являются участниками;

-посещение крупных спортивных соревнований, где туристы являются зрителями.

Развитие этих направлений спортивного туризма предусмотрено осуществлять как для жителей республики, так и для иностранных туристов.

Развитие активных форм туризма, связанных со значительными физическими нагрузками, ориентировано на молодежь и физически здоровых людей среднего возраста.

Для организации туристских походов различных категорий сложности разработаны, приняты и рекомендованы специальные туристские маршруты в различные районы Беларуси с благоприятными природными ресурсами – в Поозерье, Понемонье, Приднепровье, Полесье, Центральную Беларусь.

рекреационный и оздоровительный туризм. Основой для развития рекреационного и оздоровительного туризма является эффективное и рациональное использование природных ресурсов и имеющейся инфраструктуры туризма. В этой связи предусматривается:

-более широкое использование в туристских целях имеющейся санаторно-курортной базы республики;

-обновление имеющейся и создание новой инфраструктуры в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях с расширением спектра предлагаемых туристских услуг;

-создание летних туристско-оздоровительных лагерей, кемпингов, оборудованных стоянок для отдыха;

-расширение географии предлагаемых иностранным туристам санаторно-курортных учреждений;

-рациональное использование природных ресурсов, обладающих лечебными свойствами, таких, как минеральные воды, торфогрязи, сапропели, типы торфов и др.

Деловой туризм. Рост деловой активности, расширение международных контактов является серьезной предпосылкой для развития делового туризма. Основное внимание будет уделено:

-развитию туристско-экскурсионных услуг для участников международных конгрессов, конференций, симпозиумов;

-организации международных торговых выставок, ярмарок;

-созданию условий для оказания туристско-экскурсионных услуг при проведении международных смотров научно-технических достижений на базе крупных научных центров и промышленных организаций.

Религиозный туризм. Религиозный туризм (паломнический) связан с посещение религиозных святынь и духовным совершенствованием. Определено два основных направления его развития:

-поклонение главным религиозным святыням за пределами Республики Беларусь (для православных и иудеев – Святой Земли, для католиков – Гроба Господня и Рима, для мусульман – Мекки и Медины);

-посещение религиозных святынь на территории Республики Беларусь как жителями страны, так и иностранцами;

Религиозный туризм предусматривается развивать при координации деятельности туристских организаций, религиозных конфессий и местных органов власти.

Перспективными для развития можно выделить такие специфические виды туризма, как медицинский, образовательный, научный, событийный. Их целями являются предоставление качественных и относительно недорогих услуг в области стоматологического обслуживания, языкового образования, научной деятельности (семинары, конференции, консультации), культуры (торжества по поводу важных дат, проведение фестивалей и т.д.).

Важным направлением развития туризма в республике становится Региональная туристская политика. Данная политика в Республике Беларусь направлена на развитие въездного и внутреннего туризма, повышение значимости регионов в развитии туристской отрасли и тесно связана с экономической концепцией развития территорий. Ее основу составляют:

1) создание структуры управления туризмом, позволяющей эффективно управлять и с максимальной выгодой для экономики регионов использовать имеющиеся на их территории ресурсы и материальную базу независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности при условии охраны окружающей среды;

2) рост конкурентоспособности белорусской экономики путем повышения привлекательности страны как туристического направления;

3) разработка механизмов по привлечению внутренних и внешних инвестиций;

4)повышение уровня жизни населения через доступность туристических услуг, обеспечение занятости и роста доходов жителей нашей страны;

5) развитие туристской индустрии на уровне мировых стандартов;

6) обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов за счет увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте.;

Для этого предусматривается, повышение эффективности использования имеющихся туристских ресурсов и материальной базы через создание 27 туристских зон и реализацию следующих мероприятий:

-развитие придорожного сервиса путем создания комплексов на базе существующих АЗС, обустроив их мини-мотелями, кемпингами, бистро, сети организаций по продаже сувенирных и подарочных изделий, тем самым создавая инфраструктуру туризма вдоль основных транспортных коридоров и автомагистралей, обеспечив развитие транзитного, спортивного, познавательного туризма;

-приведение материальной базы санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, профилакториев в соответствие с международными стандартами по сервису обслуживания в целях развития въездного и внутреннего, оздоровительного и делового туризма;

-использование материальной базы сельскохозяйственных кооперативов и агрогородков для создания агротуристских комплексов и "постоялых дворов", обеспечив развитие агроэкотуризма, познавательного, спортивного, оздоровительного и делового туризма;

-создание системы экологического и культурологического просвещения учащейся молодежи, используя основные туристские маршруты туристских зон и материальную базу центров, станций, туристских баз по детскому туризму Минобразования; обеспечив развитие социального, познавательного, спортивного, оздоровительного туризма, агроэкотуризма;

-развитие сети одно-, двух-, трех–звездочных отелей посредством ремонта, реконструкции имеющихся гостиниц, повышения сервиса обслуживания, оказания дополнительных услуг, обеспечив развитие транзитного, познавательного, делового туризма; Внимание будет уделено строительству гостиниц в таких туристических центрах, как Несвиж, Полоцк, Туров, Браслав, Нарочь, Новогрудок, Кореличи с возможностью единовременного размещения не менее 3-4 автобусных групп туристов (150-200 койко-мест).

-развитие сети усадеб, сдача в аренду жилых домов в сельской местности, используя туристско-рекреационные ресурсы, обеспечив развитие оздоровительного, спортивного, агроэкотуризма, повышая благосостояние местного населения;

-развитие сети домов охотника и рыболова, обеспечив рациональное использование потенциала природных комплексов для организации охотничьего, оздоровительного, познавательного, спортивного, делового туризма, развивая систему по оказанию дополнительных услуг;

-приведение в соответствие с мировыми стандартами объектов общественного питания и обслуживания в них, организация гастрономических туров, туров выходного дня, развивая национальную кухню и предлагая кухни стран мира, обеспечив развитие въездного и внутреннего туризма;

-развитие инфраструктуры туризма вблизи объектов историко-культурного наследия (в том числе объектов религиозных конфессий, относящихся к памятникам архитектуры), обеспечив развитие социального, познавательного, религиозного, ностальгического туризма;

-развитие индустрии развлечений и организации досуга, используя объекты культуры и спорта, театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения, обеспечив создание новых комплексов, аквапарков, боулингов, туристско-спортивных комплексов и т.д.;

-обеспечение выпуска сувенирных изделий через открытие организаций по возрождению старинных национальных технологий; развитие центров ремесел и промыслов, организацию выставок-продаж изделий народных мастеров.

- совершенствование системы управления туризмом на региональном уровне путем реализации следующих мероприятий:

а) создание региональных туристских центров, их представительств и филиалов в каждой туристской зоне;

б) открытие областных и региональных туристско-информационных центров и бюро в целях создания и продвижения туристского продукта в регионах.

- развитие международных связей на региональном уровне, обеспечение развития въездного туризма через:

а) реализацию мероприятий добрососедства с породненными городами, странами-соседями, создавая трансграничные туристские маршруты с регионами России – Гомельская, Могилевская, Витебская области, Украины – Брестская, Гомельская области, Литвы, Латвии – Гродненская, Брестская, Витебская области, Польши – Брестская, Гродненская области;

б) широкое использование проведения традиционных мероприятий областного, районного уровня (фестивали, ярмарки, выставки, конкурсы, международные соревнования (в том числе профмастерства) для пропаганды туристских возможностей регионов;

в) организация отдыха в санаторно-курортных учреждениях, домах отдыха с широким спектром дополнительных услуг.

Программа предусматривает наращивание экспорта туристских услуг в разрезе территорий в том числе, реализацию мероприятий:

Брестская область:

1)повышение эффективности использования природных ресурсов и использование инфраструктуры Национального парка "Беловежская пуща";

2)строительство комплекса придорожного сервиса;

3)развитие инфраструктуры туризма Еврорегиона "Буг”;

4)развитие культурно-туристической зоны «Пинское Полесье»;

5)создание сети средств размещения в транзитно-туристической зоне «Брест-Барановичи-граница»;

6)реконструкция объектов в Телеханской туристско-рекреационной зоне.

Витебская область:

1)развитие инфраструктуры и эффективное использование еврорегиона “Поозерье”, “Бела-Двина” ,Березинской водной системы, инфраструктуры туризма Национального парка "Браславские озера";

2) реставрация историко-культурных объектов, строительство комплекса учреждений семейного отдыха и спортивно оздоровительного туризма на озерах Северзно, Тартак, Церковище, Полозно в Полоцкой туристической зоне;

3) Обустройство пляжа, развитие комплекса в туристско-рекреационной зоне «Браславские озера»;

4) строительство гостиничного комплекса придорожного сервиса в Оршанско-Копысской культурно-туристической зоне;

5) обеспечение туристско-экскурсионного обслуживания, продвижение туристских возможностей регионов, используя проведение Международного фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

Гомельская область:

1) социально-экономическое развитие и комплексное использование природных ресурсов Припятского Полесья;

2) обустройство пяти придорожных зон отдыха на территории Брагинского района;

3) использование инфраструктуры туризма и ресурсов Национального парка "Припятский";

4) развитие строительства пунктов питания на автомобильной дорогах, поэтапная реконструкция гостиничных комплексов, объектов Гомельского дворцово-паркового ансамбля, строительство аквапарка в Гомельско-Ветховской культурно-туристической зоне;

5) проведение реставрационных работ на церковных объектах, проектирование музея под открытым небом в Полесско-Туровской культурно-туристической зоне;

6) развитие делового туризма, используя экспортно-импортные операции с 70 государствами дальнего зарубежья, а также материальную базу и потенциал городов Гомель, Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Речица, Туров;

7) обеспечение развития туристско-экскурсионного обслуживания, продвижения туристских возможностей регионов при проведении международных музыкальных, театральных фестивалей хореографического искусства, в том числе Международного фестиваля "Сожский хоровод" с участием 14 стран;

8) развитие спортивного оздоровительного туризма в г. Мозырь, используя горнолыжный центр, в г. Жлобин – аквапарк, с привлечением любителей активного отдыха из России и Украины;

9) развитие инфраструктуры туризма в районе погранперехода "Новая Гута".

В Гродненской области:

1) реализация международного проекта «Неизвестная Европа» для эффективного использования историко-культурного наследия и уникального природного потенциала;

2) развитие трансграничного туризма в рамках реализации программы еврорегиона "Неман" и с регионами Польши и Литвы;

3) создание инженерной, транспортной и туристической инфраструктуры, разработка туристских маршрутов в районе Августовского канала. Данный канал соединяет реки Вислу и Неман и тем самым дает возможность совершать путешествия водным путем из Западной Европы(из Германии через Польшу, Беларусь и Литву возвратиться в Балтийское море)

4) реконструкция гостиничных комплексов, строительство санаторно-курортного комплекса, создание городка народных ремесел и национальных традиций в Гродненско-культурно-туристической зоне;

5) развитие агроэкотуристического туризма, реконструкция зданий индустрии досуга,сторительство мемориального комплексапо линии туризма в Новогрудско-культурно-туристической зоне;

6) продвижение туристских возможностей, развитие туристско-экскурсионного обслуживания участников ежегодного Международного фестиваля творчества малых народов с посещением историко-культурного потенциала городов Гродно, Новогрудок, Мир, Лида, Ошмяны, Слоним, Волковыск и др.;

В Минской области:

1) эффективное использование республиканского горно-лыжного центра "Силичи", горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск" в Логойском районе, парка отдыха "Якутские горы" в Дзержинском районе;

2) обеспечить развитие инфраструктуры туризма, создание конкурентно-способного туристского продукта в Нарочанской санаторно-курортной и туристской зонах, используя инфраструктуру туризма и ресурсы Национального парка "Нарочанский", историко-культурный потенциал в дер. Будслав, в Мядельском, Молодеченском, Вилейском районах;

3) строительство комплекса придорожного сервиса, реконструкция культурно-исторических объектов в Борисовской туристической зоне;

продолжить создание агротуристского комплекса в Смолевичском районе на базе СПК "Первомайский и К";

4) продолжить работу по развитию инфраструктуры туризма вблизи объектов показа в городах с богатым историко-культурным наследием: Несвиж, Заславль, г.п. Ивенец, Раков, Фаниполь, в Минском, Столбцовском, Воложинском, Держинском районах в рамках культурно-туристской зоны "Несвиж-Мир"; Березинской панорамы в Борисовской туристской зоне, а также уникальных природных комплексов Березинского, Борисовского, Крупского районов;

5) продолжить работу по расширению возможностей развития оздоровительного и спортивного туризма через использование спелеолечебниц в г. Солигорск; развитию зон отдыха (сезонных и круглогодичных), используя потенциал и ресурсы Любанского и Слуцкого районов в Слуцкой туристской зоне;

6) повысить эффективность туристско-экскурсионного обслуживания при проведении международных и республиканских фестивалей искусств в городах Молодечно, Несвиж, Борисов, Заславль и др., а также при проведении ярмарок.

В Могилевской области:

1) продолжить создание этнографической деревни XIX века в Могилевском районе, развитие инфраструктуры туризма вблизи объектов показа в городах Могилев, Мстиславль, Шклов, Бобруйск, а также на территориях туристских зон;

2) развитие придорожного сервиса, инфраструктуры туризма вдоль автомагистрали Санкт-Петербург-Одесса-Москва-Варшава; Могилев-Минск, обустройство автодорожных переходов на погранпунктах "Звенчатка", "Смольки", "Кольцо";

3) развитие водного туризма, строительство причалов на реке Днепр, работы на объекте «Историко-культурная ценность наследия»,благоустройство зон отдыха в Могилевской туристической зоне;

4) реконструкция объектов оздоровительного туризма, памятников архитектуры в Шкловской и Бобруйской туристических зонах.

В городе Минск:

1) повысить эффективность использования имеющейся инфраструктуры туризма через проведение бизнес-семинаров, мероприятий по организации делового туризма; фестивалей искусств, международных соревнований, выставочных мероприятий, встреч в рамках содружества государств – участников СНГ; приведение инфраструктуры туризма в соответствие с мировыми стандартами;

2) создать конкурентоспособный туристский продукт на базе культурно-туристских зон "Исторический центр города Минска – Верхний город, Троицкое предместье, Раковское предместье, Минское замчище" и "Лошицкий усадебно-парковый комплекс";

3) начать строительство гостиничных комплексов высшей категории («четыре звезд», «пять звезд»);

4) развивать туристско-экскурсионное обслуживание, используя потенциал Ботанического сада, зоопарка, театров и студий, организацию гастрономических туров, туров выходного дня, развивая национальную кухню и кухню стран мира.

Таким образом, целью настоящей подпрограммы является создание в регионах страны развитой туристической индустрии, способной производить и реализовывать качественный, конкурентоспособный комплекс туристических услуг Таким образом, в условиях приоритетной поддержки развития туристской индустрии со стороны государства выполнение Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь обеспечит более эффективное использование человеческих, информационных, материальных и прочих ресурсов, ориентированное на рынок труда и требования социально-экономического развития страны.

Экономический и социальный эффект от реализации Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011 – 2015 гг.

Выполнение намеченных Программой мероприятий внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании благоприятных условий для обеспечения иностранных граждан и граждан Республики Беларусь туристско-рекреационными услугами. Реализация Государственной программы позволит стимулировать развитие сферы услуг, гостиничного хозяйства, транспорта, связи, торговли и общественного питания, строительства и реконструкции автомобильных дорог, благоустройства населенных пунктов, производства сувенирной продукции и создать условия рационального использования объектов историко-культурного и природного наследия страны.

Подготовка и переподготовка кадров для туристической индустрии повысит качество туристических услуг, будет способствовать увеличению занятости населения, в первую очередь молодежи.

Развитие в Республике Беларусь высокоэффективного туристского комплекса значительно повысит его привлекательность как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в отечественную экономику иностранного капитала, что даст возможность реализовать в будущем ряд крупномасштабных проектов в области туризма, а также удовлетворить спрос на туристские услуги в 2011-2015 году и вовлечь в сферу туристского обслуживания новые категории населения.

Развитие туризма окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей, внесет существенный вклад в структурную перестройку национальной экономики.

В соответствии с прогнозными показателями развития туризма в Республике Беларусь в 2011–2015 годах планируется, что к 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличатся: туристические прибытия (служебные, туристические и частные поездки) более чем в 1,6 раза; количество организованных туристов, посетивших Республику Беларусь, более чем в 1,6 раза; экспорт туристических услуг (по методологии Белстата) в 3,5 раза; выручка от оказания туристических услуг субъектами туристической деятельности в 2 раза.

Таблица 15 - Прогнозные показатели развития туризма в Республике Беларусь 2011-2015 гг.

|

Прогноз по годам |

|||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

Туристические прибытия (туризм,частные, служебные поездки) |

3995000 |

4460000 |

4900000 |

5400000 |

5900000 |

6500000 |

В том числе количество организованных туристов, посетивших Республику Беларусь, человек |

120073 |

130000 |

145000 |

160000 |

175000 |

190000 |

Экспорт туристических услуг, млн.долларов США |

146,7 |

175,0 |

210,0 |

265,0 |

380,0 |

510,0 |

Выручка от оказания туристических услуг субъектами туристической деятельности, млд.руб |

616,57 |

700,0 |

800,0 |

900,0 |

1100,0 |

1230,0 |

Примечание. - Источник :[Об утверждении Государственной программы развития туризма в Респ. Беларусь на 2011–2015 годы: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 2011 г., N 373: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1августа 2012 г.//Туристический информационный бюллетень [N7] — Минск: М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 2011. — с. 86.]

Показателями, характеризующими достижение поставленной задачи, будут являться:

Привлечение инвестиций в сумме 3736470 млн. рублей, в том числе в Брестской области - 100 млн. рублей, Витебской - 36680 млн. рублей, Гродненской - 21100 млн. рублей, Гомельской - 400 млн. рублей, Минской - 11500 млн. рублей, Могилевской - 50 млн. рублей и в г. Минске - 3666640 млн. рублей, из них по годам: в 2011 году - 418125 млн. рублей, 2012 - 265515 млн. рублей, 2013 - 2460750 млн. рублей, 2014 - 16100 млн. рублей, в 2015 году - 575980 млн. рублей;

Создание не менее 200 объектов туристической индустрии, в том числе по годам: в 2011 году - 31 объект, 2012 - 38, 2013 - 38, 2014 - 18 и в 2015 году - 75 объектов.

Выполнение намечаемых Программой мероприятий приведет к укреплению материально-технической базы туризма, расширению многообразия и географии туристских маршрутов. Планируется в регионах страны не менее 50 маршрутов по культурно-познавательному, экологическому и другим видам туризма, в том числе в 2011 году - 10 маршрутов, 2012 - 10, 2013 - 10, 2014 - 10 и в 2015 году - 10 маршрутов; разработка 20 маршрутов с активными видами передвижения, в том числе в 2011 году - 5 маршрутов, 2012 - 5, 2013 - 4, 2014 - 3 и в 2015 году - 3 маршрутов. Дополнительный ввод в действие в г. Минске не менее 4 тыс. гостиничных мест, в том числе в 2011 году - 434, 2012 - 698, 2013 - 2084, 2014 - 424 и в 2015 году - 360 мест.

Расширение географии агроэкотуризма посредством распространения деятельности субъектов агроэкотуризма во всех административных районах страны, внедрение системы мини-отелей на базе агроусадеб, в результате чего количество субъектов агроэкотуризма увеличится в 2,5 раза (до 3 тыс.), в том числе не менее 200 – на базе сельскохозяйственных организаций; Увеличение в сфере агроэкотуризма количества созданных новых рабочих мест в 1,6 раза, численности принятых субъектами агроэкотуризма туристов – в 2 раза (до 250 тыс. человек), объема услуг – в 2,5 раза (до 25 млрд. рублей).

Выполнение указанного комплекса мероприятий позволит более эффективно использовать туристические ресурсы, интегрироваться в мировое туристическое сообщество, повысить доступность экспортного туристического потенциала Республики Беларусь.

В связи с тем, что Республика Беларусь недостаточно известна за рубежом, можно выделить следующие пути решения данной проблемы:

1) распространение информации о Беларуси на основе использования современных информационных технологий (IT). В настоящее время главным источником получения различной информации является Интернет, поэтому основные достижения могут быть именно в этой сфере. Прогресс в использовании IT достаточно высок: свои сайты имеют все министерства, крупные предприятия и организации страны. Но Беларусь должна усиливать свое существование не только в русскоязычном сегменте «всемирной паутины», но и в англоязычном. Есть вероятность того, что после подробного виртуального знакомства с нашей страной у иностранца появится желание посетить ее в реальности. Поэтому не нужно экономить на переводе информации для сайтов на английский или другие распространенные языки.

2)усиление роли государства в управлении туристской отраслью, через уполномоченный республиканский орган государственного управления;[26]

3) последовательная реализация проектов нормативных правовых актов, способных обеспечить привлекательность национального туристского продукта, создающих режим наибольшего благоприятствования для деятельности туроператоров и турагентов, занимающихся въездным и внутриреспубликанским туризмом.

4) оптимизация ценовой политики, упрощение визовых формальностей;

5) создание туристической инфраструктуры, отвечающей международным стандартам;

6)ведение технологических инноваций (выпуск нового вида турпродукта, гостиничных услуг, использование новой техники, новых туристических ресурсов, изменение в организации производства и потребления традиционной туристической услуги, выявление и использование новых рынков сбыта). [19]

7)продвижение национальных туров на мировой рынок туристических услуг, переход на мировые стандарты качества туристических услуг, подготовки кадров и обслуживания туристов, создание новых туристско-экскурсионных маршрутов, способствующих формированию позитивного туристического имиджа страны, увеличению потока иностранных туристов. А также использование общности истории и культуры Беларуси и соседних стран — Польши, Литвы, России, Украины — для организации туров по местам важных исторических событий и деятельности выдающихся исторических личностей этих народов;

8)совершенствование информационного сопровождения в местах наибольшего туристического интереса. (Установление информационных щитов, указателей, тумб, указывающих направление размещения туристических ресурсов. Надписи маршрутного ориентирования целесообразно дублировать на английском языке)

9) организация «ностальгических» туров для выходцев из Беларуси и их потомков, проживающих в других странах, в первую очередь в Литве, Латвии, Польше, Израиле, США, Канаде;

10) совершенствование железнодорожных пассажирских сообщений, обустройство автодорог Беларуси, связывающих зоны туризма между собой, с соседними странами, так как их техническое состояние ниже современных международных стандарто;

11) воздушный транспорт широко используется в системе международного туризма. В настоящее время в республике действуют два аэропорта, осуществляющие международные авиарейсы, - в Минске и Бресте. Для туристских целей могут быть использованы имеющиеся, но практически не используемые в настоящее время для пассажирских сообщений аэропорты в областных центрах страны.

12) внедрение в глобальную сеть бронирования туров и экскурсий в режиме реального времени (возможность заказа и оплаты туристической услуги не выходя из дома);

13) создание сети белорусских культурно-информационых центров (как вариант, Институт Беларуси) в соседних странах и государствах, с которыми поддерживаются наиболее интенсивные связи. В таких центрах может быть сконцентрирована подробная информация о Беларуси, могут проводиться регулярные мероприятия, направленные на популяризацию белорусской проблематики, а также формирование круга активных соотечественников. Опыт деятельности подобных структур восприняты многими государствами, в том числе и сравнимыми по своему потенциалу с нашей страной;

14) Работа с соотечественниками, проживающими и обучающимися в других странах, а также с иностранными выпускниками белорусских ВУЗов. Расширение ряда ассоциаций, клубов белорусов и выпускников белорусских ВУЗов за границей, без сомнения, будет содействовать распространению белорусской культуры и экономики в других странах. Такая деятельность ведется, но информации о ней в СМИ недостаточно.

15) Более активное сотрудничество с международными организациями;

16)Проведение масштабных мероприятий за границей. Беларусь должна более активно демонстрировать себя за границей. И хоть масштабные мероприятия требуют значительных средств, но, как правило, являются отличной информационной выгодой и способом демонстрации достижений.

Именно слабое развитие инфраструктуры, сферы услуг и сервисного обслуживания в местах отдыха и на туристических маршрутах затрудняют развитие туристического рынка в Республике Беларусь. Формула туристического рынка - увеличение продолжительности пребывания туриста в местах отдыха и в целом в стране, получение максимальной экономической выгоды через развитие инфраструктуры, а следствие этому расширение количества предлагаемых услуг.

Предлагаемые меры будут способствовать дальнейшему увеличению потока туристов как внутри страны, так из-за рубежа, приведут к значительному повышению привлекательности национального турпродукта сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества.

Участие Беларуси в мировом рынке консалтинга. Консалтинговый рынок Беларуси

Ускоренное развитие сферы услуг – важнейший фактор увеличения темпов роста ВВП. Мировая практика свидетельствует, что удельный вес добавленной стоимости в выпуске отраслей, оказывающих услуги, существенно выше, чем в промышленности и сельском хозяйстве. Так в сфере услуг по Беларуси этот показатель составляет 63-65 %, в промышленности – 27-28 %, в сельском хозяйстве – 36-39 %. Поскольку экономика республики остается по-прежнему в значительной мере материало- и энергоемкой и зависимой от импорта сырьевых ресурсов, дальнейший экономический рост предполагается достигать за счет динамичного развития менее ресурсоемкого сектора – сферы услуг [Паньшин, Б.Н., Сивенков, О.В., Шестакова, К.В. Курс лекций «Управленческий консалтинг в Беларуси: теория и практика». – Минск: БГУ, 2007. – 200 с.; с.174].

В Беларуси в период 2005-2012 гг. доля сферы услуг в ВВП колеблется на уровне 40 % с общей тенденцией роста, около 50 % составляет товарное производство плюс налоги. При этом в развитых странах на услуги приходится около 70 % ВВП [Дайнеко, А. 2012 год Беларусь закончит с положительным сальдо в 1,5 млрд. – Материалы конференции «Беларусь в современном мире» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.forsecurity.org/aleksey–dayneko–direktor–instituta–ekonomiki–2012–god–belarus–zakonchit–s–polozhitelnym–saldo–v–15/. – Дата доступа: 05.08.2013].

Как указано в Национальной стратегии устойчивого развития, до 2020 г. прогнозируется провести структурную трансформацию национальной экономики Республики Беларусь в следующем направлении: 7 % ВВП должно формироваться в сельскохозяйственном секторе, 28 % ВВП – в промышленном секторе и 65 % ВВП должно создаваться в секторе услуг, с учетом роста производства по всем секторам национальной экономики [Национальная стратегия устойчивого развития до 2020 года. – Организация объединенных наций в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://un.by/publications/thema/sustainabledevelopment/ – Дата доступа: 10.03.2013]. Заметим, что преобладающая часть услуг в Беларуси оказывается организациями государственной формы собственности (50-90 % в зависимости от конкретного сектора услуг).

Рынок консалтинга сформировался, как и многие другие элементы современной экономики, весьма специфическим образом. Консалтинг как вид деятельности в Беларуси существовал и в условиях централизованного планирования, но в отличающемся от принятого в мировой практике виде.

В основном консалтинговые услуги оказывали государственные учебные, информационные, научно-исследовательские организации при решении проблем и задач внедрения науки в производство, научной организации труда и т.д. Большинство будущих консалтинговых компаний, создаваемых в Беларуси после распада СССР, были учреждены именно специалистами и учеными данных организаций. По своей сути первой консалтинговой компанией был гомельский кооператив «Спутник», который был создан при «Гомсельмаше». Основным направлением его деятельности было консультирование по организации коллективных предприятий с полным хозяйственным расчетом, создание малых предприятий, патентный поиск.

С началом процессов рыночной трансформации и перемещения центра тяжести принятия хозяйственных решений на уровень предприятий ситуация в значительной степени изменилась. Хозяйственные руководители, оказавшиеся в незнакомой для них экономической среде, столкнулись с многочисленными новыми проблемами, что послужило источником высокого потенциального спроса на услуги консалтинга. Таким образом, переход на рыночные отношения, начало процесса приватизации и конверсия (смена видов деятельности) в значительной мере стимулировали развитие консалтингового рынка как на постсоветском пространстве в целом, так и в нашей стране в частности.

Первая консалтинговая фирма была зарегистрирована в Минске в 1992 г. Ею стало белорусско-немецкое совместное предприятие «Григер-Маллисон Инвестмент энд Консалтинг». Компания занималась разработкой и обоснованием конверсионных инвестиционных проектов для государственных предприятий. Известны их конверсионные проекты для ПО «БелОМО», «БелВАР», Витебского ПО «Монолит», маркетинговое исследование для МТЗ. На основе этого совместного предприятия было впоследствии создано несколько белорусских консалтинговых компаний: ЗАО «Инваконт», ООО «Титовец и партнеры» и др.

К числу первых консалтинговых компаний Беларуси можно также отнести компанию «Неофорс», которая с 1993 г. перепрофилировалась на консалтинг в области управления проектами и маркетинг, преимущественно в сельскохозяйственном секторе.

К 1995 г. на рынке консалтинговых услуг профессионально работало около 30 компаний.

Заметную роль на белорусском рынке консалтинговых услуг сыграла деятельность финансово-инвестиционной компании «ФИКО», подразделения которой в 1998 г. преобразовались в несколько самостоятельных компаний по следующим направлениям консалтинговой деятельности:

разработка и обоснование решений;

«Институт приватизации и менеджмента» - обучающее консультирование;

ООО «Системное бизнес-консультирование» - управленческое консультирование, приватизация и реструктуризация предприятий, кадровый консалтинг, бизнес-планирование;

ООО «ФИКО Консалт» - оценка недвижимости, аудит, приватизация, акционирование.

Крупные мировые консалтинговые компании («Pricewaterhouse», «Coopers & Lybrand», «Andersen Consulting», «Deloitte & Touche», «Twynstra Gudde» и др.) начали свое проникновение на рынок Беларуси тогда же – в начале 1990 - х гг. Их работа в республике стала первым элементом обучения, передачи опыта и наглядным примером практической работы профессионального консалтинга как для будущих белорусских консалтинговых компаний, так и для потенциальных заказчиков и клиентов.

Остановимся вкратце на истории прихода в Беларусь каждой из компаний «Большой четверки».

Первоначально офис компании «КПМГ» существовал на территории страны в форме частного предприятия. Частное предприятие «КПМГ», перестало являться фирмой-членом «КПМГ» с момента создания новой фирмы-представителя в Беларуси в 2010 г.

Придя в Беларусь в начале 1990-х гг. в ходе волны освоения рынков постсоветских стран, компания «ПрайсуотерхаусКуперс» затем покинула ее в середине 90-х гг. и возобновила свое присутствие, открыв новый офис в г. Минске, в августе 2010 г.

Постоянный офис «Делойта» в Беларуси в форме юридического лица был открыт в 1998 г. Компания принимает активное участие в процессе реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности в стране: в 2002-2004 гг. компанией осуществлялись консультации Национального банка Республики Беларусь по внедрению МСФО в банковской системе Беларуси.

Несмотря на то, что компания «Эрнст энд Янг» была зарегистрирована в Беларуси только в 2000 г., фактически она появилась на рынке Беларуси с мая 1994 г., когда вела проект «Помощь предприятиям в переводе используемой ими системы бухгалтерского учета на международные стандарты» для Министерства по управлению государственным имуществом и приватизацией. Компания имеет самое крупное представительство в нашей стране из всех компаний «Большой четверки».

Разрастание рынка консалтинга в Беларуси обусловило необходимость создания организации для координации усилия компаний.

18 апреля 1996 г. состоялась учредительная конференция Белорусского союза консультантов, на которой единодушно было принято решение о создании организации. В июне организация была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции. Ее основной задачей стала координация деятельности и формирование единой политики в сфере консалтинговых услуг различных категорий. На момент основания в организацию вошли более тридцати компаний и более сотни индивидуальных предпринимателей по экономике и управлению. Союзом также проводилась систематическая работа по популяризации возможностей и дальнейшему развитию консалтинга в стране, а также установлены связи с аналогичными объединениями и ассоциациями в других странах: с аналогичной ассоциацией консультантов в России, с ассоциацией консультационных фирм Украины «Укрконсалтинг», с Международной ассоциацией консультантов по управлению в Нью-Йорке (сокр. «ACME»).

Организация просуществовала до ноября 1999 г., когда ей было отказано в перерегистрации.

Заметим, что сильное влияние на становление консалтинга в республике оказала деятельность западных консультантов и экспертов в области рыночной экономики. В Беларуси они начали активную работу в 1990-х гг. в рамках ряда программ и проектов консультационной помощи, которые финансировались различными международными организациями, фондами, банками.

Прежде всего, к таким программам можно отнести «ТАСИС» (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, Техническая помощь Содружеству Независимых Государств) — программа Европейского союза по содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ. С 1991 по 1999 гг. было выделено 4,2 млрд. евро на более чем 3 000 проектов. Бюджет второй части Программы (на 2000-2006 гг.) составил около 3,1 млрд. евро. Заметим, в частности, что объем технической помощи ЕС, предоставленной Беларуси в период с 1991 г. по 2006 г., оценивается в 216 млн. евро, что составляет более 40 % всей технической помощи, предоставленной Беларуси за этот период.

Таким образом, начиная с начала 1990-х гг. консалтинг в Беларуси развивался под воздействием: во-первых, растущего спроса, во-вторых, на основе государственной и международной поддержки, оказываемым различным формам предпринимательской деятельности.

Первые исследования рынка консалтинговых услуг Беларуси были произведены в 1997 г. Межотраслевым институтом независимой экспертизы инвестиционных проектов. На этом этапе наиболее широко использовались юридические консультации – 65 % респондентов, аудит – 58 %, реклама и маркетинг – 46 %, оптимизация налогообложения – 38 %, финансы – 31 %, бизнес-планирование – 27 %, международные отношения – 19 %, менеджмент персонала – 12 %. В целом в своей деятельности консалтинговые услуги использовали 67 % респондентов, из них только 26 % – регулярно, 56 % – от случая к случаю.

В 2000 г. в рамках проекта ПРООН по разработке бизнес-плана создания Национального агентства по поддержке предпринимательства консалтинговая компания «БелоргКонсалт» провела исследование белорусского рынка консалтинговых услуг и оценила основных субъектов на данном рынке. В список крупных игроков было включено 20 компаний, среди которых ООО «БелоргКонсалт», ЗАО «ИНЭП», УП «Системное бизнес-консультирование», ЗАО «Инваконт», ООО «Авеко консалтинг групп», СП «Институт приватизации и менеджмента» и др..

Особенностью рынка на данном этапе развития стал тот факт, что многие консалтинговые компании имели статус так называемых Центров поддержки предпринимателей (ЦПП). Стремление получить этот статус было обусловлено желанием воспользоваться теми льготами, которые предоставлялись данным организациям. На 18.03.2013 г. в Беларуси было зарегистрировано 80 таких ЦПП, по данным Министерства экономики (20 из них – в г. Минске).

Относительно размера рынка существует множество экспертных оценок, которые в значительной степени расходятся. Так, на 2003 г. оценки объема колебались от 700 тыс. долл. до 5 млн. долл. Причем рост рынка оценивался на уровне 50-70 %, что свидетельствует о начальных стадиях развития рынка и его динамичности. Отсутствие данных о размере рынка и сложность его оценки отмечает и директор «Белорг-Консалт» Виктор Новиков интервью газете «НЭГ»: «Если журнал «Эксперт» уверенно называет сумму выручки 150 крупнейших консалтинговых фирм России – 16 млрд. российских рублей в 2003 г. (без аудита), то у нас емкость рынка этих услуг, по мнению разных экспертов, колеблется от 4,5 до 10 млн. долл. в год».

Характерной чертой консалтингового рынка Беларуси является наличие большого числа государственных организаций, причем рост их количества связан с принятием в 2004 г. Комплексной программы развития сферы услуг на 2004-2005 гг.

В соответствии с ней по данным на начало 2004 г. деловые услуги оказывались преимущественно негосударственными организациями. Доля организаций государственной формы собственности на рынке была незначительной (до 10 %). В условиях активного развития отраслей экономики растут потребности организаций и в деловых услугах. Организации государственной формы собственности эффективно работают в сфере таких деловых услуг, как услуги в области информационного и инжинирингового консалтинга с применением современных информационных технологий, маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, а также аудита. Важную роль в повышении качества товаров и услуг играет их сертификация, проводимая организациями Госстандарта.

Таким образом, в целях повышения качества и увеличения объемов консалтинговых услуг было принято решение о расширении деятельности организаций государственной формы собственности.

В результате доля государственных организаций на рынке возросла с 10 % в конце 2003 г. - начале 2004 г. до в 66 % 2005 г. Наиболее высокими темпами стали развиваться консалтинговые услуги в организациях, подведомственных Минэнерго, Минсельхозпроду, Минпрому, концернам «Белгоспищепром» и «Беллегпром».

Принятые меры способствовали становлению следующих категорий консалтинговых услуг: консультации по основным вопросам развития предприятия, разработка бизнес-планов, справочно-информационное обслуживание, проведение семинаров, маркетинговые исследования. Можно отметить, что этот период характеризовался также «переплетением» консалтинга и других видов деловых услуг, то есть рост самих консалтинговых компаний, что позволяло им диверсифицировать, таким образом, свою деятельность.

В 2006 г. кафедрой менеджмента экономического факультета БГУ совместно со специалистами Управления торговли и государственных закупок Министерства экономики в рамках исследования по электронной торговле была разработана анкета для оценки состояния рынка бизнес-услуг (в том числе и консалтингового рынка) и организовано соответствующее анкетирование белорусских предприятий. На 1.07.2006 г. на рынке присутствовало уже 320 компаний.

Экспертная оценка выручки консалтинговых компаний Беларуси в 2006 г. составила 15 млн. долл., из которых около 6 млн. долл. пришлось на государственные организации.

По данным на 2009 г. основными вопросами, для решения которых руководители компаний обращаются за помощью к консультантам в Беларуси, стали следующие: реорганизация и акционирование предприятий, осуществление маркетинговых исследований и внешнеэкономической деятельности, перестройка общего менеджмента в связи с выходом предприятий в рыночную и квази-рыночную среду и работой в условиях возрастающей конкуренции.

По данным на 2009-2010 гг. большинство консалтинговых компаний страны сосредоточено в столице – г. Минске. При этом на регионы приходится только 9 % от общего числа компаний. Отличительной чертой белорусского рынка деловых и, в частности, консалтинговых услуг является присутствие на нем значительного числа индивидуальных предпринимателей – как отмечает Б. Паньшин, по различным оценкам их число в стране колеблется на уровне 500-700 [Паньшин, Б.Н., Сивенков, О.В., Шестакова, К.В. Курс лекций «Управленческий консалтинг в Беларуси: теория и практика». – Минск: БГУ, 2007. – 200 с. ; с. 195].

На данный момент доля государственных организаций на белорусском рынке консалтинга составила в 2009 г. около 25 % от общего количества (всего около 80 организаций): прежде всего, это функциональные подразделения министерств и научно-исследовательских институтов. Основными направлениями их работы являются: информационный консалтинг, маркетинговые исследования, разработка бизнес-планов для подведомственных организаций, консалтинг в сфере стандартизации и сертификации продукции и услуг. Лидерами государственного сектора рынка являются РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», РТПУП «Белторгинфосмервис», РУП «Белэнергопроект», РУП «Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», РУП «БелНИПИЭнергопром».

При оценке спроса на консалтинговые услуги целесообразно учесть, что в настоящее время все белорусские компании можно разделить на несколько групп, каждая из которых имеет свою специфику и пределы конкурентоспособности.

Первая группа компаний – те, которые торгуют сырьем или простой металлопродукцией вроде металлопроката, подшипников и труб.

Вторая группа включает компании, которые берут заказы от зарубежных фирм и выпускают соответствующую продукцию на своем предприятии.

К третьей группе относятся компании, производящие оригинальные инновационные продукты.

Четвертая группа включает некоторые сравнительно небольшие предприятия, которые уже в начале - середине 1990-х гг. смоги выйти на зарубежные рынки и с успехом там закрепиться.

К пятой группе относятся компании, которые уже сравнительно давно работают на международном рынке. Однако, действуя в динамичной конкурентной среде, вынуждены принимать меры по совершенствованию своей деятельности.

Каждая из этих групп имеет свои особенности как потенциальный потребитель консалтинговых услуг.

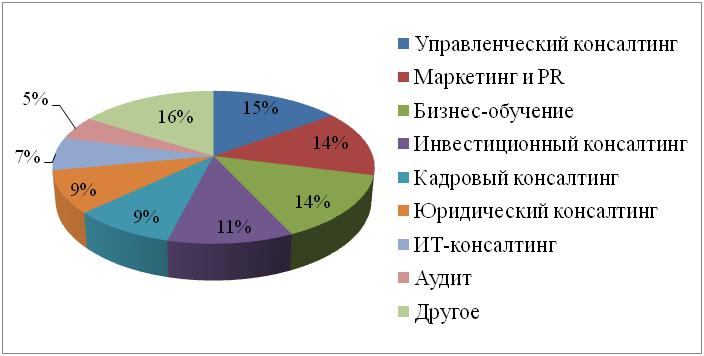

На рисунке 16 представлена структура белорусского рынка консалтинга по видам оказываемых услуг по состоянию на 2009 г. Наиболее востребованными являются услуги управленческого консалтинга (15 %), маркетинга и PR (14 %) и услуги по бизнес-обучению (14 %). Сравнительно с другими странами небольшие доли занимают юридический консалтинг (9 %) и аудит (5 %). Доля наиболее прогрессивно развивающегося во многих странах мира ИТ-консалтинга также довольно невелика – 7 %, что свидетельствует, вероятно, о том, что данный вид услуг находится пока на начальных этапах развития в нашей стране.

Рисунок 16 – Структура белорусского рынка консалтинга по видам оказываемых услуг (2009 г.)

Примечание ― Источник: [Паньшин, Б.Н., Сивенков, О.В., Шестакова, К.В. Курс лекций «Управленческий консалтинг в Беларуси: теория и практика». – Минск: БГУ, 2007. – 200 с.;, с.190, рисунок 22].

Кроме того, проводя сегментацию клиентской базы, охарактеризуем потребителей в зависимости от их национальной принадлежности.

Отечественный потребитель – бизнесмен, желающий, как правило, привлечь внешнего инвестора, но не обладающий необходимыми знаниями для осуществления данной сделки. Зачастую такие предприятия испытывают необходимость в преобразованиях либо нуждаются в разработке стратегии дальнейшего развития. Характерной чертой данной категории является тот факт, что потребность в консалтинговых услугах у таких клиентов весьма слабо определена и не четко сформирована.

Зарубежный потребитель – бизнесмен с теми же потребностями, но уже хорошо структурированными, а также с высокими требованиями. Необходимость прибегать к услугам именно белорусских консультантов диктуется наличием у них более полной картины об особенностях ведения бизнеса в стране. Кроме того, можно отметить сравнительно невысокие цены на услуги консалтинга в нашей стране.

Что касается компаний, которые не прибегают к услугам консультантов, то в качестве основных причин отказа от такого взаимодействия они называют следующие:

высокая цена услуг – 41 %;

недостаток средств – 31 %;

низкое качество и слабая результативность оказываемых услуг – 28 %;

недостаток информации о предложении на рынке консалтинговых услуг – 9 %.

В настоящее время белорусский консалтинговый рынок находится в стадии становления и развития. Тем не менее, можно отметить, что его структура постепенно приближается к той, которая наблюдается в развитых странах, то есть основными видами услуг являются стратегический и финансовый консалтинг, а также растет доля консалтинга в сфере информационных технологий, хотя в сравнении с мировыми показателями она по-прежнему незначительна.

Заметим, что ранее в условиях неразвитости рынка и дефицита отечественных специалистов соответствующего уровня бывшие государственные предприятия и новые коммерческие структуры вынуждены были обращаться к услугам ведущих иностранных консалтинговых компаний, которые тогда же, в 1990-х гг. активно занялись освоением перспективного рынка и в настоящее время успешно развивают свой бизнес в Беларуси. Заметное расширение и структурирование отечественного рынка происходит под влиянием увеличивающегося спроса со стороны крупных предприятий и обострения конкуренции на рынке консалтинга. Привлечение профессиональных консалтинговых фирм становится уже привычной практикой не только для крупных объединений и групп, но и для средних компаний. Сегодня в Беларуси представлены все компании «Большой четверки», крупная консалтинговая компания «BDO». Кроме того, из отечественных компаний, стоит отметить деятельность Бизнес-школы Института приватизации и менеджмента (ИПМ), Центра бизнес-тренингов и бизнес-образования «Конкордия», консалтинговой группы «Здесь и сейчас», инвестиционной компании «Юнитер».

Информация о сильных и слабых сторонах белорусских и зарубежных компаний обобщена в таблице 17.

Отметим, что на современном этапе развития на становление консалтингового рынка в Беларуси по-прежнему оказывает большое влияние взаимодействие международными организациями.

Таблица 16 – Слабые и сильные стороны белорусских и зарубежных компаний

Сильные стороны иностранных компаний |

Сильные стороны белорусских компаний |

1. Отлаженная технология управления проектами 2. Большая база знаний, глобальный опыт 3. Широкий набор услуг 4. Наличие методик и практического опыта управления программами изменений в условиях разных стран 5. Учет мировых тенденций развития бизнеса, технологий, конкретных отраслей промышленности 6. Помощь при взаимодействии с иностранными партнерами, как сопутствующий консалтингу результат 7. Доверие международному опыту |

1. Более глубокое знание специфики белорусского рынка и национального менталитета 2. Узкая специализация и отсюда практическая направленность консалтинга (до операционного уровня) 3. Большая гибкость в отношениях с клиентами 4. Более низкий уровень цен |

Слабые стороны иностранных компаний |

Слабые стороны белорусских компаний |

1. В ряде случаев уровень консультантов не соответствует имени компании 2.Слабая ориентация на специфичность клиента – низкая гибкость в отношениях |

1. Недостаточно проработанная технология управления проектами 2. Недостаток международного опыта и знаний в области управления 3. Слабая развитость бизнес-культуры, в том числе стандарты качества работы, обязательность 4.Слабая узнаваемость бренда 5.Стремление к росту объёма заказов в ущерб качеству услуг |

Так, в 2011 г. в Беларуси начала реализовываться программа деловых консультационных услуг Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Она финансируется Европейским союзом как часть Программы ТАМ/БАС в странах Восточного партнерства.

До этого ЕБРР уже начал реализацию подобных программ в 21 стране. Ее цель – содействие развитию и повышению конкурентоспособности малых и средних частных предприятий посредством компенсации их затрат на консалтинговые услуги. Также программа направлена на развитие рынка консалтинговых услуг в Беларуси и повышение конкурентоспособности местных консалтинговых компаний. В ее рамках малые и средние предприятия (до 250 сотрудников) частного сектора экономики, имеющие не менее чем двухлетний успешный опыт работы и реальные планы развития, могут рассчитывать на помощь в разработке маркетинговой и корпоративной стратегии. Также они могут рассчитывать на компенсацию до 25-75 % затрат на услуги консалтинговых компаний на сумму, не превышающую 10 тыс. евро (без учета налогов). Под условия программы подпадают компании, работающие в сферах производства, торговли и услуг. За рамками проекта остаются предприятия первичного сельского хозяйства, военной промышленности, банки, компании финансового сектора, производители крепких алкогольных напитков и сигарет, индустрия азартных игр.

Заметим, что ЕБРР в рамках данной программы нацелен на взаимодействие с широким кругом консультантов. Так, консультационные услуги, которые обеспечивает БАС, включают:

анализ рынка и план маркетинговой деятельности: исследование рынка, разработка стратегии и бренда предприятия, подготовка рекламных материалов, создание веб-сайта, подбор продуктовой линейки, развитие площадки электронной торговли;

планирование развития предприятия: бизнес- и стратегическое планирование, планирование расширения/диверсификации деятельности, анализ издержек, финансовое управление;

подготовка технико-экономических обоснований;

подбор партнеров: поиск поставщиков, инвесторов, клиентов, ведение процесса закупок;

реорганизация/реструктуризация: организационное развитие, работа с кадрами, система сбыта/дистрибуции, логистика;

компьютеризация бухгалтерского учета и систем управленческой информации: информационные системы финансового управления, система поддержки взаимоотношений с клиентами (CRM), система планирования ресурсов предприятия (EPR);

сельское хозяйство: система севооборота, зоотехника, оборот земель;

компьютерные технологии в промышленности: системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизации производства, прототипирование, оптимизация конструкций, имитация воздействий и нагрузок;

инженерно-технические решения: разработка архитектурных планов и проектов, оптимизация использования площадей, разработка ИТ-инфраструктуры, подбор машин и оборудования, монтаж, подготовка кадров;

управление качеством и сертификация: ISO 9000 – 27000, анализ рисков и критические контрольные точки (НАССР);

энергоэффективность и окружающая среда: проведение энергоаудита, механизм чистого развития, возобновляемая энергетика, оценка экологического воздействия, комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды, внедрение ISO 14000.

Содействие многовекторному развитию консалтингового рынка является ценным вкладом, поскольку, по оценкам вышеупомянутого В. Новикова, из 84 видов консалтинговых услуг в Европейском стандарте по качеству востребованными в Беларуси являются только около 20.

Помимо этого, участие в крупной международной программе будет способствовать повышению статуса вовлеченных консалтинговых компаний и улучшению их репутации, поскольку квалификация отечественных консультантов оценивается руководством Программы БАС и консультанты получают одобрение на оказание конкретных видов услуг в конкретных отраслях.

В 2012 г. Программа поддержала 25 белорусских предприятий при общей стоимость проектов более 350 тыс. евро. Средний процент субсидии в 2011 г. в данных проектах составил 50 %. К реализации этих проектов в 2012 г. было привлечено более 20 белорусских консультантов.

В 2013 г. Программа планирует поддержать 35-40 проектов в разных сферах бизнеса.

Результаты работы программы в 2012 г. показали, что многие предприятия отказываются от использования профессиональных консультантов по причине отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Чтобы еще больше поддержать белорусский бизнес, руководство Программы БАС решило увеличить средний процент субсидии для предприятий в 2013 г. с 50 % до 60 %, а для предприятий из регионов, численность которых не превышает 100 человек, такая поддержка составит до 75 % затрат на консалтинговые услуги.

Таким образом, обобщим приведенную выше информацию и выделим тенденции развития консалтинга в Беларуси на современном этапе:

рост спроса на услуги консалтинга управленческого консалтинга и повышение требований к их качеству со стороны клиентов;

при сохранении спроса на нормативно-экспертный консалтинг будет увеличиваться доля развивающего консалтинга в области реструктуризации предприятий, стратегического маркетинга и менеджмента, разработки конкурентоспособных продуктов и услуг, управления финансами и т.д.;

ожидается рост спроса на услуги по оценке бизнеса и на консультации по проведению конкурсов и аукционов;

помимо роста числа средних консалтинговых компаний, ожидается также приход и увеличение присутствия средних российских компаний, а также рост активности частных консультантов;

рост спроса на системный консалтинг, рост доли крупных и сложных проектов в общем портфеле заказов консалтинговых компаний;

для решения проблемы выхода на международные рынки, построение дистрибьюторской сети, развития конкурентоспособного продукта белорусские предприятия будут склонны обращаться к международным компаниям, хорошо знающим мировые рынки;

сохранение высокой доли государственных организаций на рынке;

значительная доля образовательного консалтинга: компаний, занятых проведением краткосрочных семинаров, мини-семинаров, тренингов, курсов по профессиональной переподготовке менеджеров и т. д.;

в настоящее время конкуренция на белорусском рынке консалтинговых услуг не значительна. Причина в том, что компании занимают разные рыночные позиции и по-разному строят свою ценовую политику и в целом работу;

увеличение платежеспособности предприятий.

Таким образом, на данном этапе исследование была изучена история консалтинга в Беларуси, а также современное состояние рынка и тенденции его развития.

Консалтинг как вид деятельности в Беларуси существовал и в условиях централизованного планирования, но в отличающемся от принятого в мировой практике виде (кооператив «Спутник» при «Гомсельмаше»). Первая консалтинговая фирма – «Григер-Маллисон Инвестмент энд Консалтинг» – была зарегистрирована в Минске в 1992 г. К 1995 г. на рынке консалтинговых услуг работало около 30 компаний. Крупные мировые консалтинговые компании начали свое проникновение на рынок Беларуси тогда же – в 1990-е гг. Их работа в республике стала первым элементом обучения, передачи опыта и наглядным примером практической работы. В 1996 г. был основан Белорусский союз консультантов, но в ноябре 1999 г. организации было отказано в перерегистрации.

Характерной чертой консалтингового рынка Беларуси является наличие большого числа государственных организаций, доля которых в настоящее время установилась на уровне около 25 %.

По состоянию на 2009 г. наиболее востребованными являются услуги управленческого консалтинга (15 %), маркетинга и PR (14 %) и услуги по бизнес-обучению (14 %).

Сегодня в Беларуси представлены все компании «Большой четверки». Кроме того, из отечественных компаний, стоит отметить Бизнес-школы Института приватизации и менеджмента (ИПМ), Центр бизнес-тренингов и бизнес-образования «Конкордия», консалтинговую группу «Здесь и сейчас», инвестиционную компанию «Юнитер».

В 2011 г. в Беларуси начала реализовываться программа деловых консультационных услуг Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), одной из целей которой является содействие развитию рынка консалтинговых услуг в Беларуси и повышение конкурентоспособности местных консалтинговых компаний.

Основными тенденциями белорусского рынка консалтинга на современном этапе являются: рост спроса на услуги консалтинга управленческого и нормативно-экспертного консалтинга и повышение требований к их качеству со стороны клиентов, увеличение числа средних консалтинговых компаний, возрастание доли крупных и сложных проектов в общем портфеле заказов, ориентация на услуги международных компаний для сопровождения сделок в рамках внешнеэкономической деятельности, сохранение высокой доли государственных организаций на рынке, сохранение преобладания образовательного консалтинга, увеличение платежеспособности предприятий.

Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии в

Республике Беларусь