- •Содержание

- •Показатели механических свойств волокон при растяжении

- •Полуцикловые характеристики при растяжении

- •Полуцикловые разрывные характеристики

- •Полуцикловые неразрывные характеристики при растяжении

- •Одноцикловые характеристики при растяжении

- •Многоцикловые характеристики нити при растяжении

- •Назначение процессов сновки, шлихтования, проборки и присучки основ в процессе ткачества

- •2.1 Перематывание основной пряжи

- •2.2 Снование пряжи

- •2.3 Шлихтование пряжи

- •2.4 Пробирание основных нитей

- •2.5 Привязывание и присучивание основы

- •Периодические и непрерывные процессы беления по щелочно-гипохлоритному способу.

- •Какие особенности строения синтетических волокон влияют на выбор способа крашения? Приведите пример.

- •Список использованных источников

Министерство

образования Республики Беларусь

Министерство

образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»

Кафедра ХТВМС

Контрольная работа №2

по дисциплине «Основы материаловедения и технологии текстильных материалов»

Специальность 1– 48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий»

Специализация 1 – 48 01 02 02 «Технология химических волокон»

Выполнила:

студентка группы ТХВЗ-ХХХ

___________ Иванова И.И.

«___»_____________2013 г.

Номер зачетной книжки 000000

230000, г. Гродно,

Ул.Гагарина, дом 23, кв.25

Могилев 2013

Содержание

Вариант 30

1. Показатели механических свойств волокон при растяжении |

3 |

2. Назначение процессов сновки, шлихтования, проборки и присучки основ в процессе ткачества |

10 |

3. Периодические и непрерывные процессы беления по щелочно-гипохлоритному способу |

23 |

4. Какие особенности строения синтетических волокон влияют на выбор способа крашения? Приведите пример. |

30 |

5. Задача |

33 |

Список использованных источников |

34 |

Показатели механических свойств волокон при растяжении

К механическим свойствам волокон относятся свойства, которые характеризуют отношение их к действию различных приложенных к ним сил. Под действием сил в изделиях могут возникать следующие виды деформаций: растяжения, сжатия, изгиба, кручения, сдвига и д.р. В случае взаимного перемещения волокон друг относительно друга возникает сила трения.

Для каждого вида деформаций определяют свои специфические характеристики. В зависимости от полноты осуществления цикла механического воздействия нагрузка-разгрузка-отдых для каждого вида деформации определяют полуцикловые, одноцикловые и многоцикловые характеристики. Полуцикловые и многоцикловые характеристики могут быть разрывные и неразрывные.

Растяжение это наиболее распространённый вид деформации, которую испытывают нити в текстильных и швейных изделия при их эксплуатации. Различают одноосное, двухосное (многоосное) и пространственное растяжение.

Одноосное растяжение имеет место когда усилие приложено в одном направлении. Двухосное и многоосное, когда усилие приложено в двух взаимно перпендикулярных и более двух направлениях. Пространственное растяжение материал получает в основном при действии усилия, прикладываемого перпендикулярно плоскости полотна. /1/

Полуцикловые характеристики при растяжении

Полуцикловые разрывные характеристики

Они характеризуются показателями, получаемыми при растяжении волокна до разрыва. Полуцикловые характеристики определяют на разрывных машинах с маятниковым силоизмерителем марок РТ-250, РТ-250М и электронных разрывных машинах типа «Инстрон».

При испытании волокна на одноосное растяжение получают следующие характеристики механических свойств.

Разрывные характеристики: разрывное нагрузка (абсолютная прочность) РР – усилие, выдерживаемое волокном при его растяжении до разрыва.

РР выражается в Ньютонах (Н), сантиньютонах (сН), грамм силы (гс), килограмм силы (кгс).

Если нити рвутся пучком, то для оценки разрывной нагрузки отдельной нити, нужно учитывать коэффициент на неодновременность разрыва /1/:

![]()

где Qp_– разрывная нагрузка пучка, Н;

n – количество нитей в пучке, шт;

K – коэффициент, учитывающий неодновременность разрыва (K<1).

Для сопоставления прочностных свойств также применяют показатели: разрывное напряжение и удельное (относительное) разрывное напряжение.

Разрывное напряжение (предел прочности при растяжении) σР,, Па /1/:

![]()

где Рp_– разрывное усилие, Н;

S – площадь поперечного сечения волокна, м2.

Абсолютное разрывное удлинение lр, мм – это приращение длины растягиваемой нити к моменту её разрыва /1/:

lр = l1 – lо , мм;

где l1 – длина нити к моменту её разрыва, мм;

lо – первоначальная длина нити, мм.

Относительное разрывное удлинение εр: определяют как отношение абсолютного разрывного удлинения lр к первоначальной длине lо, выражают либо в долях первоначальной длины /1/:

εр

=![]() ,

,

либо в процентах:

εр = 100%.

Характеристика разрывные километры указывают на длину нити в км, при которой произойдет разрыв под действием собственной массы.

Свободной характеристикой деформационных и прочностных свойств является абсолютная работа разрыва.

При растяжении образцов затрачивается определенная работа, которая расходуется на преодоление энергии связей между элементами структуры волокон и нитей.

Абсолютная работа разрыва RP показывает, какое количество энергии необходимо затратить, чтобы осуществить разрыв, преодолев энергию связей между элементами структуры.

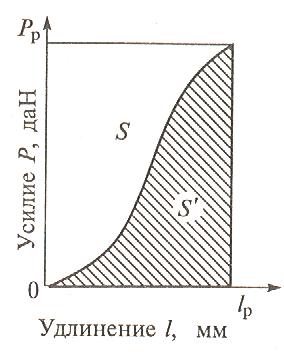

Если на текстильное изделие действует нагрузка Р и оно при этом получает удлинение l, то можно получить диаграмму растяжения. Эта диаграмма показывает характер нарастания усилия по мере роста деформации.

На кривой (рисунок 1) можно определить значение элементарной работы:

dR = P d l

где

dR

–

элементарная работа, Дж, кг![]() (1 Дж = 1 Н

(1 Дж = 1 Н![]() ;

1 кг

= 0,1 Дж)

;

1 кг

= 0,1 Дж)

Рисунок 1 – Диаграмма растяжения

Численное значение работы, затраченной на разрыв, пропорционально площади, находящейся под диаграммой нагрузка - удлинение. Для упрощения вычисления RP, вводят понятие условной работы разрыва Rу /1/:

Rу = РР lP ,

где Rу – это работа, которая была бы совершена внешними силами, если бы за все время растяжения образец испытывал усилие, равное РP.

Работу, затраченную на разрыв волокна или нити можно установить по формуле /1/:

RP

=

![]() Rу

=

РP

lP

,

Rу

=

РP

lP

,

где - коэффициент полноты диаграммы.

ή=![]()

где η - определяется отношением фактической (интегральной) площади под кривой к площади прямоугольника (рисунок 1).

Коэффициент полноты диаграммы можно определить методом планиметрирования по отношению площади или соответственно отношению полных клеток на диаграммной бумаге или отношению массы диаграммной бумаги с площадью S1 и S, (рисунок 1), где S площадь всего прямоугольника с координатами (Рр, lp).

Удельная работа приходящаяся на единицу массы (m) пробы RР(M) и на единицу объёма (V) пробы RР(V) определяют соответственно по формулам:

RР(m)

=![]() ,

,

![]()

Rр(v)

=![]() ,

,

![]()