- •Тема 3. Геохимия природных газов Лекция 6. Основные физические свойства природных газов

- •Природных газов (ш.С. Бык, в.И. Фомина, 1970)

- •Лекция 7. Компоненты природных газов

- •Лекция 6. Классификации природных газов

- •1 Классификации природных газов по условиям нахождения в природе

- •2 Генетические классификации природных газов

- •3 Классификации природных газов по химическому составу

- •4 Комплексная классификации природных газов в.А. Соколова

- •Лекция 7. Состав газов газовых, газоконденсатных, газонефтяных и нефтяных залежей

- •1 Особенности химического состава газов газовых залежей

- •2 Формирование газоконденсатных систем, их состав и свойства

- •3 Химический состав газов газонефтяных и нефтяных залежей

Тема 3. Геохимия природных газов Лекция 6. Основные физические свойства природных газов

Природные газы, кроме газообразной формы, или фазового состояния, широко распространены в земной коре в водорастворённом состоянии. В огромных объёмах они растворены в нефти и образуют твёрдые растворы с водой, которые называются газовыми гидратами. Таким образом, в геологическом понимании, природные газы – это смеси веществ, находящиеся в нормальных условиях в газообразном состоянии и газы, выделяющиеся в нормальных условиях из состава природных систем иного агрегатного состояния, например: пластовых вод и нефтей, а также газовых гидратов.

Среди природных газов выделяются горючие газы – это газы, способные гореть в смеси с воздухом в нормальных условиях. Горючими газами являются углеводородные газы: метан, этан, пропан, бутан, а также сероводород, водород, окись углерода и их смеси, при суммарном содержании азота и углекислого газа менее 80 %.

Физико-химические свойства природных газов имеют большое значение для изучения процессов миграции УВ, их фазовых превращений, формирования, разрушения и разработки залежей нефти и газа.

Состояние газа определяется тремя параметрами: давлением, температурой и плотностью.

Абсолютная плотность газа (ρ) – это отношение массы сухого газа (m) к его объему (v): ρ = m / v, выражаемое в килограммах на кубический метр (кг/м3) или в граммах на кубический сантиметр (г/см3). Выражается она и как отношение молекулярной массы газа в молях (М) к объёму моля (Vm): ρ = М/Vm = М/22,4 л. При атмосферном давлении и температуре 20 °С плотность сухого воздуха составляет 1,205 кг/м3, метана – 0,717 кг/м3, пропана – 2,009 кг/м3, углекислого газа – 1,9767 кг/м3, азота – 1,2501 кг/м3, сероводорода – 1,5358 кг/м3, гелия – 1,1784 кг/м3.

Часто используется понятие об относительной плотности газов. Это отношение абсолютной плотности газа к абсолютной плотности воздуха, которое является безразмерной величиной. Например, округлённо относительная плотность гелия равна 0,1; азота – 0,96; сероводорода – 1,2; углекислого газа – 1,5; криптона – 2,9. Относительная плотность природных углеводородных газов зависит от их молекулярной массы, поэтому у метана она равна – 0,55, этана – 1,04, пропана – 1,5, н-бутана и изобутана – 2,089 и 2,073 соответственно.

В общем, плотность газа зависит от его химического состава, молекулярной массы, давления и температуры. Она уменьшается с ростом температуры и растет с повышением давления и молекулярной массы.

Критические параметры и критическое состояние. Возможность существования газа в пластовых условиях в различных формах определяется термобарическими параметрами, то есть абсолютными температурой и давлением.

К р и т и ч е с к а я т е м п е р а т у р а (Ткр) – это температура, при которой исчезают все различия между жидкостью и её паром и, следовательно, плотность жидкости и пара становится одинаковой. При температуре выше критической вещество может существовать только в газообразном состоянии. В этом случае газ нельзя превратить в жидкость никаким увеличением давления без понижения температуры.

Таким образом, газом называется вещество, находящееся в газообразном состоянии при температуре выше критической, а паром – вещество, находящееся в газообразном состоянии при температуре ниже критической. Следовательно, пар можно превратить в жидкость, как увеличением давления, так и понижением температуры, а газ – только при снижении температуры ниже критической.

К р и т и ч е с к о е д а в л е н и е (Ркр). Это давление вещества, соответствующее его критической температуре.

К р и т и ч е с к о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Состояние вещества называют критическим, если оно находится при критической температуре и критическом давлении. Объем, занимаемый веществом в таком состоянии называется критическим объемом (Vкр). Критический объем является наибольшим, который может занимать имеющаяся масса вещества. Значения Ткр, Ркр и Vкр называются критическими параметрами вещества.

Метан, азот, водород, кислород и инертные газы находятся в недрах при температуре выше критической, поэтому существуют там только в газообразном состоянии. Пропан, бутан, этан, углекислый газ и сероводород могут находиться в пластовых условиях при температурах ниже критических, что создает возможность превращения их в жидкость. Жидкий углекислый газ обнаружен во включениях в минералах.

Растворимость газа в жидкостях, газонасыщенность, газовый фактор. В пластовой нефти и воде растворено огромное количество газа. Растворимость газа является его важнейшим свойством, которое определяет физические характеристики флюидных систем. Она зависит от состава и соотношения жидкостей и газа, а также от давления и температуры. При небольших температурах и давлениях, до 5 МПа, растворимость газов подчиняется закону Генри, по которому количество газа (Vг), растворенного при данной температуре в единице объема жидкости (Vж), прямо пропорционально давлению газа (p).

Объем газа, растворенный в пластовых условиях в единице объема или массе жидкости называют газонасыщенностью (Г). Газонасыщенность измеренную в нормальных условиях и выраженную в кубических метрах газа, содержащегося в 1 м3 или 1 т жидкости (м3/м3 или м3/т) называют газовым фактором (ГФ). Например, ГФ 600 м3/м3 означает, что в нормальных условиях из 1 м3 нефти выделяется 600 м3 газа. Максимальная величина ГФ известна в нефтяных залежах Темрюкской синклинали Западно-Кубанского краевого прогиба, для которых характерны высокие значения аномально-высоких пластовых давлений. Там она достигает 1570 м3/т.

Р а с т в о р и м о с т ь г а з а в н е ф т и. От количества газа, растворенного в пластовой нефти, зависят её плотность, вязкость, сжимаемость, термическое расширение.

Различные газы обладают разной растворимостью в нефтях, причем с уменьшением молекулярной массы газа его коэффициент растворимости снижается. Особенно плохо растворяется азот, затем метан. Хорошо растворяются в нефтях углекислый газ, этан и пропан.

Большое значение для растворимости газов имеет состав нефтей. В легких метановых нефтях лучше растворяются гомологи метана, а в тяжелых нефтях лучше растворяется метан.

Углеводородные газы хуже растворяются в нефтях с повышением температуры.

Р а с т в о р и м о с т ь г а з а в в о д е. Растворимость газовых компонентов в воде намного ниже, чем в нефти и зависит от состава газа, температуры, давления и минерализации воды. Наибольшей растворимостью обладают кислые газы (Н2S и СО2). Они при растворении взаимодействут с водой и образуют слабые кислоты – сероводородную (Н2S) и угольную (Н2СО3). Растворимость сероводорода и углекислого газа при 0 °С и давлении 0,1 МПа составляет соответственно 4,67 и 1,713 м3/м3.

Наименьшую растворимость имеют инертные газы, азот и углеводородные газы. Растворимость углеводородных газов в воде при 0 °С и давлении 0,1 МПа в несколько десятков раз меньше, чем растворимость сероводорода. Метан растворяется в количестве 0,0556 м3/м3, этан 0,0987 м3/м3.

С повышением температуры растворимость газов в воде вначале падает, достигая минимума у разных газов при 60-100 °С, а затем быстро растет, особенно при увеличении давления. С ростом минерализации воды растворимость уменьшается.

При высоких давлениях и температуре растворимость углеводородных газов в воде уменьшается от метана к бутану, то есть зависит от молекулярной массы газа.

Газонасыщенность пластовых вод обычно лежит в пределах от сотых долей единицы до 10 м3/м3 и более. Высокая газонасыщенность (2-4 м3/м3) наблюдается вблизи контуров газовых и газоконденсатных залежей. Она резко возрастает в условиях аномально высоких пластовых давлений и температур. Таким образом, газонасыщенность вод является важным показателем газоносности недр. При высокой газонасыщенности возможна рентабельная добыча газа из подземных вод.

Давление насыщения жидкости газом – это пластовое давление, при котором жидкости (подземные воды, нефти) насыщены газом до предела. Следовательно, при снижении пластового давления газ начнет выделяться из жидкости в свободную фазу. Происходить это будет до тех пор, пока в жидкости вновь не установится равновесие между пластовым давлением и растворимостью газа при данных условиях.

Растворимость нефти в газе. В пластовых условиях нефть может находиться совместно с большими объёмами газа. Если при этом газы существуют в околокритическом состоянии, то нефть начинает в них растворяться и переходить в парообразное состояние. Первыми растворяются УВ с меньшей молекулярной массой. При дальнейшем повышении давления испарение нефти увеличивается. При этом в парообразное состояние начинают переходить всё более тяжелые УВ, вплоть до твёрдых парафинов, а также различные гетероатомные соединения вплоть до смол. В результате образуются конденсатные газы – газоконденсаты (ГК), или газоконденсатные системы (ГКС). Следовательно, газоконденсаты – это пластовые газообразные углеводородные системы, содержащие нефть в растворенном парообразном состоянии.

При снижении давления компоненты нефти начинают конденсироваться, при этом первыми конденсируются самые тяжелые соединения. Выпавшая жидкая фаза ГКС называется конденсатом. Вначале он содержит много газовых компонентов, особенно бутана. Такой конденсат называется сырым. После глубокой дегазации сырого конденсата получают – стабильный конденсат.

Таким образом, данный процесс идёт в обратном направлении по отношению к обычному испарению и обычной конденсации, поскольку в изотермических условиях испарение жидкостей в обычных усиливается при понижении давления, а конденсация пара усиливается при повышении давления. На этих основаниях это явление было названо обратным, или ретроградным, испарением и обратной, или ретроградной, конденсацией.

Содержание конденсата в газоконденсатах оценивается конденсатным фактором (КФ) или конденсатностью. КФ – это количество граммов или кубических сантиметров стабильного конденсата, выделившегося в нормальных условиях из одного кубического метра пластового газа в процессе его сепарации. Это показатель обратный газовому фактору.

Газосодержание горных пород. Горные породы имеют ГФ от тысячных долей единицы, до десятков кубических метров на тонну. Наибольшим газосодержанием характеризуются ископаемые угли. Их газоносность повышается с глубиной и ростом степени метаморфизма углей, от бурых до каменных. ГФ у каменных углей достигает значений 50 м3/т горючей массы.

Вязкость газа – это внутреннее трение, возникающее при движении газа. В отличие от жидкости, вязкость газа растет с уменьшением молекулярной массы и увеличением температуры и давления. Это объясняется увеличением скорости движения и силы соударения молекул. Газы имеют очень низкую вязкость, например, вязкость метана при стандартных условиях в 100 раз ниже вязкости воды и составляет около 0,01 мПа∙с. Низкая вязкость газа обусловливает его способность относительно быстро перемещаться в пористых и трещиноватых горных породах при перепаде давления.

Диффузия газа или проникновение его молекул в другие вещества возможна практически в любой среде и подчиняется закону Фика: диффузия происходит в направлении убывания концентрации вещества. Она обусловлена тепловым движением молекул и является одним из механизмов переноса вещества, в результате которого происходит естественное выравнивание его концентрации в пространстве.

Скорость диффузии газа зависит от его свойств и концентрации, а также от свойств проницаемой среды: пористости, проницаемости, влагонасыщенности, структуры порового пространства и размера пор. Диффузия растет с повышением температуры и уменьшается с ростом молекулярной массы газа. Диффузия играет существенную роль при эмиграции УВ из нефтепроизводящих пород в коллекторы и обуславливает значительные потери газа из залежей, вплоть до их полного уничтожения.

Фильтрация газа, или эффузия – это движение газа через пористую среду под влиянием перепада давления. Фильтрация газа также подчиняется закону, Дарси, но в отличие от жидкостей, для газов в формулу вместо перепада давлений входит разность квадратов давлений, поэтому формула Дарси имеет следующий вид:

![]()

![]() ,

,

где Q – количество газа, см3, проходящее в единицу времени через породу-коллектор с поперечным сечением S, см2;

К – коэффициент проницаемости породы 10-12 м2;

μ – вязкость газа, Па·с; h – длина пути в направлении движения, см;

(Р22 – Р21) – разность квадратов давлений, МПа.

Таким образом, Q представляет собой объем газа, измеренный при среднем давлении.

Всплывание газа. Масса газа, при давлении 10 МПа, что соответствует пластовому давлению на глубине 1 км, составляет всего около 0,1 массы воды такого же объема. Разница плотностей воды и газа или нефти и газа составляет подъемную силу газа. Она служит причиной всплывания свободного газа в порах или трещинах пород, заполненных водой или нефтью. Это свойство газа имеет значение для процессов формирования залежей УВ. При больших объемах свободный газ вытесняет нефть из занятых ею ловушек.

Гидратообразование. Большинство газов (за исключением водорода, гелия, неона и н-бутана) способны при определенных термобарических условиях создавать с водой твердые растворы, которые называются газовыми гидратами (ГГ), кристаллогидратами или клатратами. Внешний вид ГГ напоминает снег или фирн (рыхлый лед). Образуются они при понижении температуры и повышении давления. Такие условия имеются на дне акваторий и в зоне многолетнемёрзлых пород, толщина которых иногда достигает 1000 м.

При образовании ГГ полости кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью прочной водородной связи заполняются молекулами только одного определённого газа. При этом один объем воды связывает от 70 до 300 объемов газа, поэтому плотность газогидратов меняется в широком диапазоне, от 0,8 до 1,8 г/см3. В полостях решётки газ удерживается силами Ван-дер-Ваальса, которые имеют электрическую природу.

Общая идеальная формула газовых гидратов М∙nН2О, где М – 1 моль конкретного газа. Значения n меняются от 5,75 до 17, в зависимости от состава газа и условий образования гидратов. В реальных условиях n может быть больше, вследствие неполного заполнения полости решетки гидрата молекулами газа – гидратообразователя. Один кубический метр воды может удержать в гидратном состоянии 200 м3 метана, тогда как растворимость метана в воде в аналогичных условиях не превышает 2-3 м3.

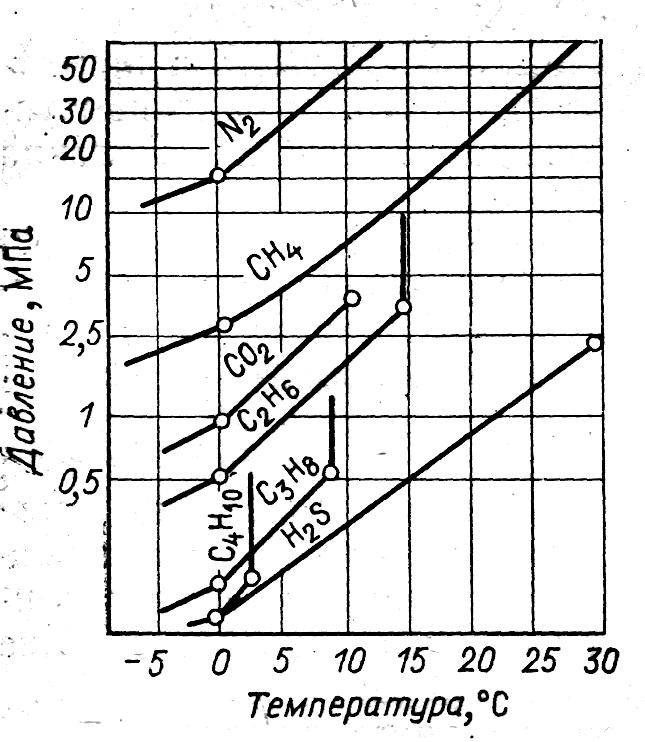

Условия образования газогидратов определяются составом газа, температурой, давлением и минерализацией воды. Обычно газогидраты образуются при температуре ниже 30 °С и повышенном давлении (рис. 10). Например, при 0 ºС гидрат метана образуется при давлении 3 МПа, а при температуре 25 ºС уже при давлении 40 МПа. Таким образом, чем выше температура, тем выше необходимо давление для образования ГГ.

Рис. 10. Условия образования гидратов индивидуальными компонентами