2.Звуковые волны.

Поперечные волны, которые способно улавливать человеческое ухо называются звуковыми волнами. Раздел физики, занимающийся изучением звуковых явлений, называется акустикой. Звуковые волны в воздухе представляют собой распространяющиеся в пространстве чередующиеся области повышенного и пониженного давления (повышенной и пониженной плотности).

Диапазон частот воспринимаемых человеческим ухом = 15-20 000 Гц.

Диапазон соответствующих длин волн = 22 м – 1,65 см.

Скорость звука в воздухе примерно 330 м/c. Скорость звука сильно зависит от плотности и упругих свойств среды (в жидкости или металле скорость звука больше чем в воздухе).

Звук с частотой ниже минимальной частоты min=15 Гц, которую способно слышать человеческое ухо, называется инфразвук. Звук с частотой выше максимальной частоты max=20 000 Гц, которую способно слышать человеческое ухо, называется ультразвук.

Звук, как правило, состоит из основной частоты и нескольких различных гармоник или обертонов.

Громкость звука определяется амплитудой колебаний, высота звука определяется частотой. Совокупность различных частот (спектр) тембр звука. Шумы обладают сплошным спектром, т.е. частоты содержащихся в них синусоидальных волн образуют непрерывный ряд значений, целиком заполняющий некоторый интервал.

Громкость звука связана с интенсивностью звуковой волны, которая выражается в единицах энергии, которую звуковая волна передает единичной площадке поверхности за единицу времени. Громкость звука определяется в белах или децибелах. Если уровень интенсивности некоторого звука выше на 1 бел, чем другого, то отношение их интенсивностей равно 10.

Зависимость частоты волн, воспринимаемой приемником, от скоростей движения источника волн и приемника по отношению к среде в которой распространяется волна - называется эффект Доплера. Если источник волн, колеблющийся с частотой 0, движется относительно среды со скоростью u1, а наблюдатель - со скоростью u2, то частота воспринимаемая наблюдателем равна

где c

– скорость

волн в неподвижной среде, 1

и 2

- углы

образованные векторами

![]() и

и

![]() с вектором

с вектором

![]() ,

соединяющий приемник с источником волн.

,

соединяющий приемник с источником волн.

В том случае, когда

![]() и

и

![]() ,

справедлива приближенная формула

,

справедлива приближенная формула

![]()

где u

– относительная скорость источника и

приемника (![]() ),

- угол между

векторами

),

- угол между

векторами

![]() и

.

и

.

Если приемник и наблюдатель сближаются, то угол тупой, cos < 0 и > 0; если источники удаляются друг от друга, то угол острый, cos > 0 и < 0

3. Электромагнитные волны

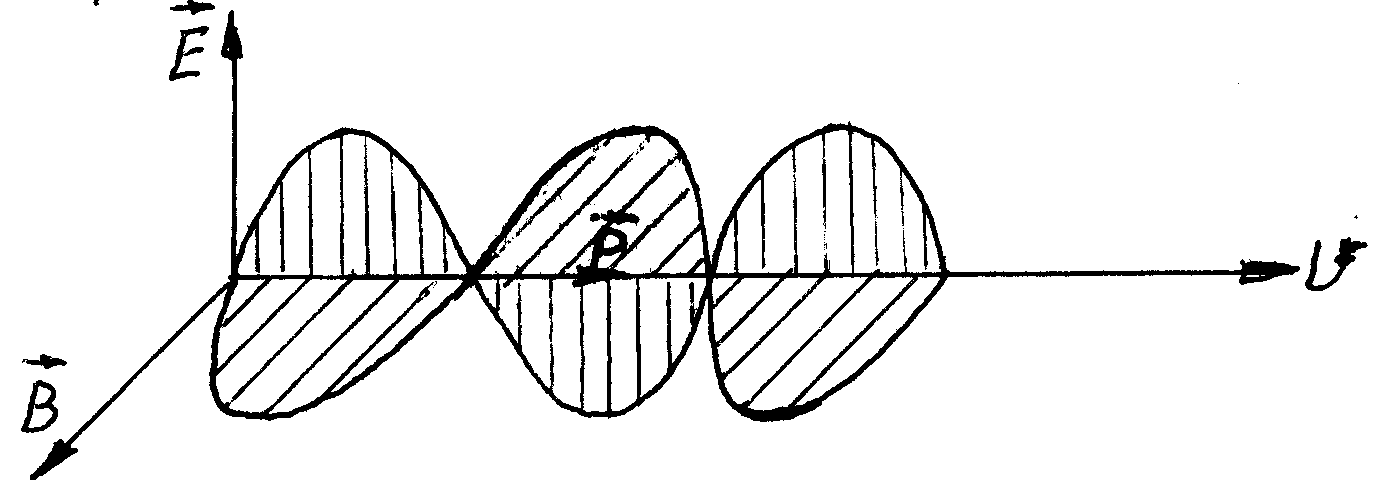

Из теории Максвелла следует не только возможность существования электромагнитных волн, но она позволяет установить и все их основные свойства:

|

1. Векторы

|

|

2. Векторы

и

всегда колеблются в одинаковых фазах,

причем между мгновенными значениями

|

3. Длина волны (расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе) определяется уравнением:

λ = V·T, где Т – период колебания, зависящий от параметров источника, можно определить по формуле Томсона:

![]()

![]()

4. Скорость распространения зависит от среды и равна:

![]() ,

,

где С– скорость света в вакууме;

ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости среды.

Так как

![]() – показатель преломления среды, то

– показатель преломления среды, то

![]() -----Закон Максвелла

-----Закон Максвелла

5. Уравнение плоской электромагнитной

волны описывает закон изменения

или

![]() :

:

![]() ,

,

где ![]() – волновое число;

– волновое число;

«–» – волна распространяется вдоль

оси

![]()

«+» – волна распространяется в противоположном направлении от оси

6. Распространение электромагнитных волн сопровождается переносом энергии, характеризующей электромагнитное поле.

Плотность энергии для:

1) электрического поля: ![]()

2) магнитного поля: ![]()

Следовательно в единице объема электромагнитного поля должна содержатся энергия, равная сумме этих объемных плотностей:

Умножив

![]() получим

получим

![]() – поток энергии через единицу площади

в единицу времени (вектор плотности

энергии):

– поток энергии через единицу площади

в единицу времени (вектор плотности

энергии):

![]()

Учитывая, что можно получить:

![]()

Вектор был впервые введен в 1874 году русским физиком Николаем Алексеевичем Умовым. В 1884 году понятие о потоке электромагнитной энергии ввел английский физик Дж.Пойтинг, поэтому его называют вектором Умова-Пойтинга (направлен в сторону распространения волны).