- •Теплотехника Лабораторный практикум

- •Орел 2012

- •Основы теплометрии и тарировка датчиков температуры

- •Исследование политропного процесса сжатия воздуха

- •Описание лабораторной установки

- •Обработка полученных результатов

- •3. Изменение температуры в процессе

- •Изменение энтальпии воздуха в процессе, кДж

- •Результаты измерений и вычислений

- •Контрольные вопросы:

- •Построение цикла холодильной машины.

- •Общие сведения. Принцип действия холодильной машины.

- •Описание лабораторного стенда

- •Последовательность проведения работы.

- •Обработка результатов

- •Форма отчетности

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №4 исследование комбинированного теплообмена с определением коэффициента теплопроводности, коэффициента теплоотдачи и степени черноты излучающей поверхности

- •Описание экспериментальной установки

- •Численное и экспериментальное исследование нестационарной теплопроводности

- •Методика проведения работы с помощью математической модели нестационарной теплопроводности при нагреве различных материалов

- •Лабораторная работа 6 выбор топлив и теплогенерирующего оборудования

- •Выбора топлива и оборудования системы теплоснабжения на примере терминала «Троебортное»

- •Расчет и испытание теплообменного аппарата (воздушного конденсатора).

- •«Исследование лучистого теплообмена»

- •Теоретическая часть

- •Описание опытной установки и методика проведения эксперимента

- •Пример выполнения лабораторной работы и обработка результатов экспериментального исследования

- •Контрольные вопросы

- •Определение коэфицента теплопроводности изоляционных материалов методом цилиндрического слоя.

- •4.Схема и описание опытной установки.

- •5. Порядок проведения опытов.

- •Расчет и испытание теплообменного аппарата (типа «труба в трубе»).

- •Физические свойства воды на линии насыщения

Исследование политропного процесса сжатия воздуха

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. К выполнению лабораторной работы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2. При выполнении лабораторной работа необходимо помнить, что сосуды, находящиеся под давлением могут подвергнуться разрушению, поэтому при выполнение опытов нельзя чрезмерно нагружать (повышать давление) аппарат.

Цель работы провести термодинамический анализ политропного процесса;

Задачи: определить :

- теплоемкости рабочих веществ;

- показатель политропы,

- коэффициент разветвления теплоты,

- величину совершенной работы процесса

- количество тепла, отведенного от рабочего тела за время процесса

- изменение внутренней энергии и энтропии,

- построить в Р-V и Т-S диаграммах процесс.

Общие сведения

Большинство термодинамических процессов тепловых машин с достаточной точностью описывается уравнением

P·Vn = const,

где n - показатель политропы - постоянная величина, которая в раз личных процессах может принимать значения от + до - .

Необходимым условием постоянства показателя политропы является постоянство удельной теплоемкости рабочего тела. Известно, что теплоемкость газов зависит от характера процесса, при котором осуществляется подвод теплоты, так что

С= Сv · ((n–k)/(n–1)),

где Сv - теплоемкость газа при постоянном давлении, равная для воздуха 0,72 кДж/(кг·К),

k = Сp/ Сv - показатель адиабаты, равный для воздуха 1,4,

Ср - удельная теплоемкость газа при постоянном давлении, равная для воздуха 1 кДж/(кг·К).

При изменении показателя политропы в указанных пределах изменяется и величина теплоемкости, оставаясь постоянной в течении всего политропного процесса. Из постоянства С и Сv следует постоянство так называемого коэффициента разветвления теплоты характеризующего долю теплоты, затраченную на изменение внутренней энергии рабочего тела.

=U/ q = (n–1) / (n–k) ,

Связь между параметрами состояния политропного процесса и соотношения для определения основных термодинамических функций приводится в разделе Обработка опытных данных.

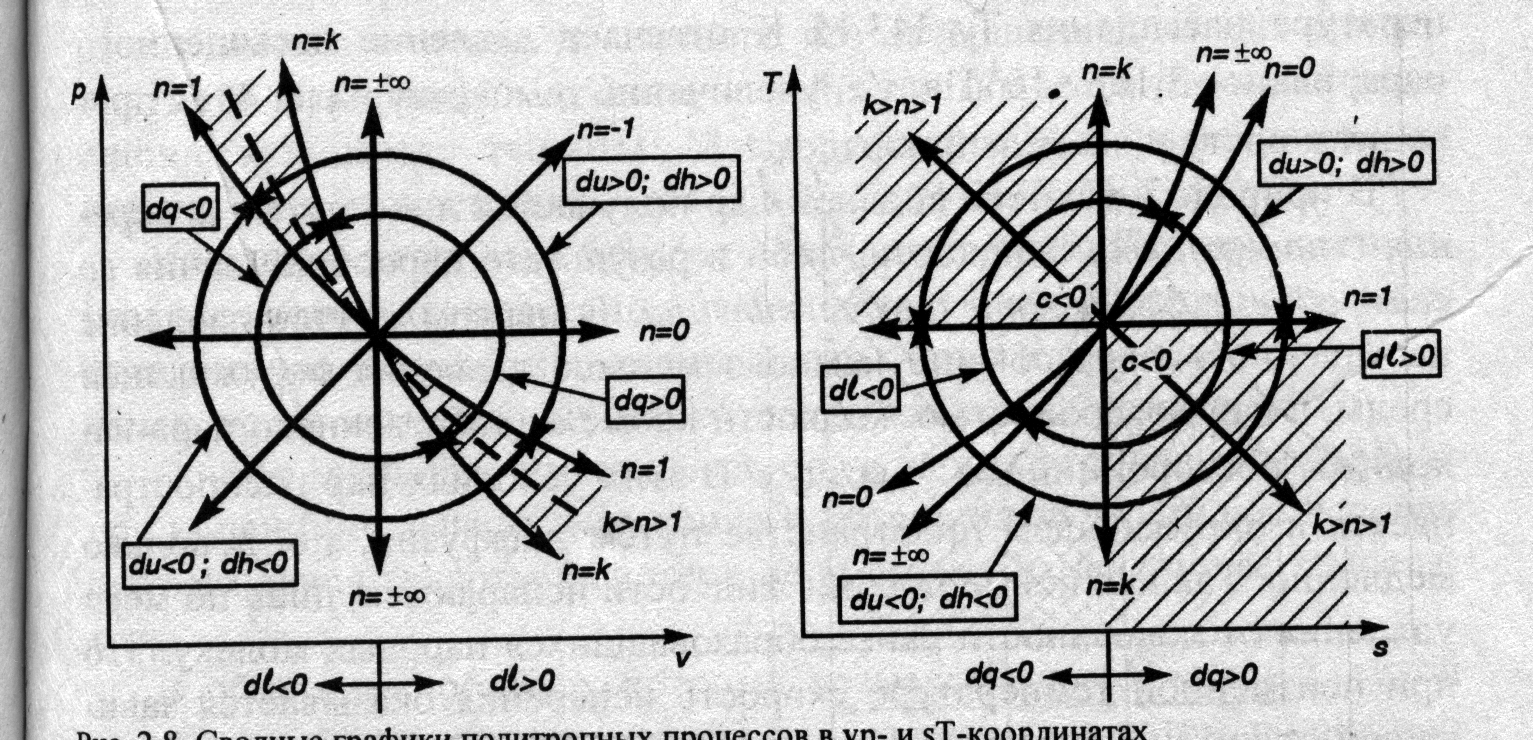

Для анализа политропных процессов широко используют диаграммы Р-V и Т-S (рис.1.1). При этом изохорный (n=, С= Сv) и изобарный (n=0, С= Ср) процессы на Р-V диаграмме изображаются линиями, параллельными соответствующим осям, а процессы изотермический (n=1, С=) и изоэнтропный ( адиабатный, (n= k, С= 0) такими же линиями в Т-S координатах. При этом площадь под кривой процесса в Р-V диаграмме соответствует работе термодинамического процесса, а в Т-S диаграмме - количеству теплоты, участвующей в процессе.

Рис.2.1.

Сводные графики политропных процессов

в P-V-

и T-S

координатах

По диаграммам легко проследить, области в которых процессы происходят с положительной или отрицательной работой, подводом или отводом тепла, ростом или уменьшением внутренней энергии и энтальпии рабочего тела. Границами этих зон являются соответственно изохора, адиабата и изотерма. Заштрихованные на рис.2.1 зоны соответствуют политропным процессам с отрицательной теплоемкостью, для которых kn1. Эти процессы характерны для сжатия и расширения рабочего тела в тепловых машинах и имеют большое практическое значение. В них при сжатии (внешняя работа отрицательна) от рабочего тела теплота, однако изменение внутренней энергии положительно, т.е. работа затрачиваемая на сжатие газа, больше отводимой теплоты.

При расширении положительная работа совершается как за счет подводимого тепла, так и за счет уменьшения внутренней энергии (и температуры) рабочего тела.