![]()

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДВФУ

Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре Лабораторная работа № 3. 57 Учебно-методическое пособие

Владивосток 2012

3. 57 Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре

Цель работы: изучение процессов в колебательном контуре, возникающих при его возбуждении, исследование влияния параметров контура на протекание этих процессов.

Оборудование: Осциллограф со встроенным генератором импульсов, магазин емкости, магазин индуктивности, магазин сопротивления, провода.

Теория метода

Колебательным контуром называют систему, состоящую из катушки с индуктивностью L, конденсатора электроемкостью С и омического сопротивления R, обусловленного обмоткой катушки и подводящих проводов. Если сопротивлением катушки и проводов можно пренебречь, то такой контур называется идеальным.

Рассмотрим процессы, возникающие в реальном электрическом колебательном контуре, см. рисунок 1. Изображенная на рис. 1 схема называется схемой с сосредоточенными параметрами. Омическое сопротивление катушки и проводов эквивалентно сопротивлению резистора R, включенного последовательно с конденсатором и катушкой, при этом катушка обладает только индуктивностью L.

Р ассмотрим

вначале процессы, протекающие в контуре

качественно. Для возбуждения в контуре

колебаний конденсатор предварительно

заряжают от источника постоянного тока

ε, поставив

ключ П в положение 1, сообщая его обкладкам

заряд q. Тогда в начальный

момент времени t = 0 между

обкладками конденсатора возникнет

электрическое поле, энергия которого

равна

ассмотрим

вначале процессы, протекающие в контуре

качественно. Для возбуждения в контуре

колебаний конденсатор предварительно

заряжают от источника постоянного тока

ε, поставив

ключ П в положение 1, сообщая его обкладкам

заряд q. Тогда в начальный

момент времени t = 0 между

обкладками конденсатора возникнет

электрическое поле, энергия которого

равна

![]() .

При замыкании конденсатора на катушку

индуктивности (ключ в положении 2) он

начинает разряжаться, и в контуре потечёт

возрастающий со временем ток, который

будет создавать внутри катушки

нарастающее магнитное поле. При этом в

катушке возникает ЭДС самоиндукции ε,

пропорциональная скорости изменения

тока:

.

При замыкании конденсатора на катушку

индуктивности (ключ в положении 2) он

начинает разряжаться, и в контуре потечёт

возрастающий со временем ток, который

будет создавать внутри катушки

нарастающее магнитное поле. При этом в

катушке возникает ЭДС самоиндукции ε,

пропорциональная скорости изменения

тока:

![]() .

(1)

.

(1)

Согласно правилу Ленца ЭДС самоиндукции

противодействует нарастанию тока и,

следовательно, замедляет разряд

конденсатора. В результате энергия

электрического поля будет уменьшаться,

а энергия магнитного поля катушки

возрастать. В момент времени t

= Т/4 энергия электрического поля

обращается в нуль, а ток I

и энергия магнитного поля W

достигают наибольшего значения:

![]() .

.

Начиная с этого момента, ток в контуре будет убывать, а, следовательно, начнет ослабевать магнитное поле катушки. Это снова вызовет появление ЭДС самоиндукции, но на этот раз направленной на поддержание магнитного поля и, следовательно, в катушке индуцируется ток, направленный в ту же сторону, что и первоначальный ток разрядки конденсатора. Конденсатор начнет перезаряжаться, возникнет электрическое поле стремящееся ослабить ток, который, в конце концов, обратится в нуль. Заряд на пластинах конденсатора, а, следовательно, и энергия электрического поля к моменту t = Т/2 достигнут максимума. Далее те же процессы начнут протекать в обратном направлении, и система к моменту t = T придет в первоначальное состояние. После этого начнется повторение рассмотренного цикла разрядки.

Происходящие при этом процессы изменения заряда на конденсаторе, напряжения между обкладками конденсатора, напряженности электрического и магнитного полей и называются электромагнитными колебаниями. Вследствие необратимых потерь энергии, связанных с преобразованием электромагнитной энергии во внутреннюю на сопротивлении R, эти колебания протекают конечное время.

Рассмотрим далее процесс электромагнитных колебаний количественно. Так как заряд, напряжение между пластинами и др. величины со временем изменяются непрерывно, то для установления закона изменения их со временем следует составить дифференциальное уравнение. Для составления этого уравнения воспользуемся вторым правилом Кирхгофа для цепей постоянного тока, но в данном случае, записанном для мгновенных значений токов, ЭДС и напряжений

Согласно второму правилу Кирхгофа

падение напряжения на обкладках

конденсатора

![]() и активном сопротивлении

и активном сопротивлении

![]() равно ЭДС, действующей в контуре:

равно ЭДС, действующей в контуре:

![]() .

(2)

.

(2)

Так как

![]() ,

то с учетом (1) уравнение (2) примет вид:

,

то с учетом (1) уравнение (2) примет вид:

![]() .

(3)

.

(3)

Поделив обе части уравнения (3) на L

и учитывая, что

![]() получим:

получим:

,

(4)

,

(4)

где введены обозначения:

![]() ,

,

![]() .

(5)

.

(5)

Уравнение (4) и есть искомое дифференциальное уравнение свободных электромагнитных колебаний при наличии сопротивления. Решение уравнения (4) имеет вид:

![]() ,

(6)

,

(6)

где qo – начальная амплитуда колебаний заряда конденсатора, ω – циклическая частота затухающих колебаний, φo – начальная фаза.

![]() ,

(7)

,

(7)

– коэффициент затухания. Более подробное решение показывает, что ω определяется выражением:

,

(8)

,

(8)

где ω и ωо – соответственно циклическая частота колебаний при наличии сопротивления контура и без сопротивления. Циклическая частота – это число колебаний за 2π секунд. Из формулы (8) видно, что наличие сопротивления R в контуре уменьшает частоту колебаний в сравнении с частотой колебания идеального контура.

Так как

![]() ,

то из формулы (6) следует зависимость

напряжения на конденсаторе от времени

в виде:

,

то из формулы (6) следует зависимость

напряжения на конденсаторе от времени

в виде:

![]() .

(9)

.

(9)

В уравнениях (6) и (9) выражения

![]() и

и

![]() соответственно играют роль амплитуд

колебаний заряда и напряжения на

конденсаторе колебательного контура.

Например, для напряжения амплитуда

равна:

соответственно играют роль амплитуд

колебаний заряда и напряжения на

конденсаторе колебательного контура.

Например, для напряжения амплитуда

равна:

![]() (10)

(10)

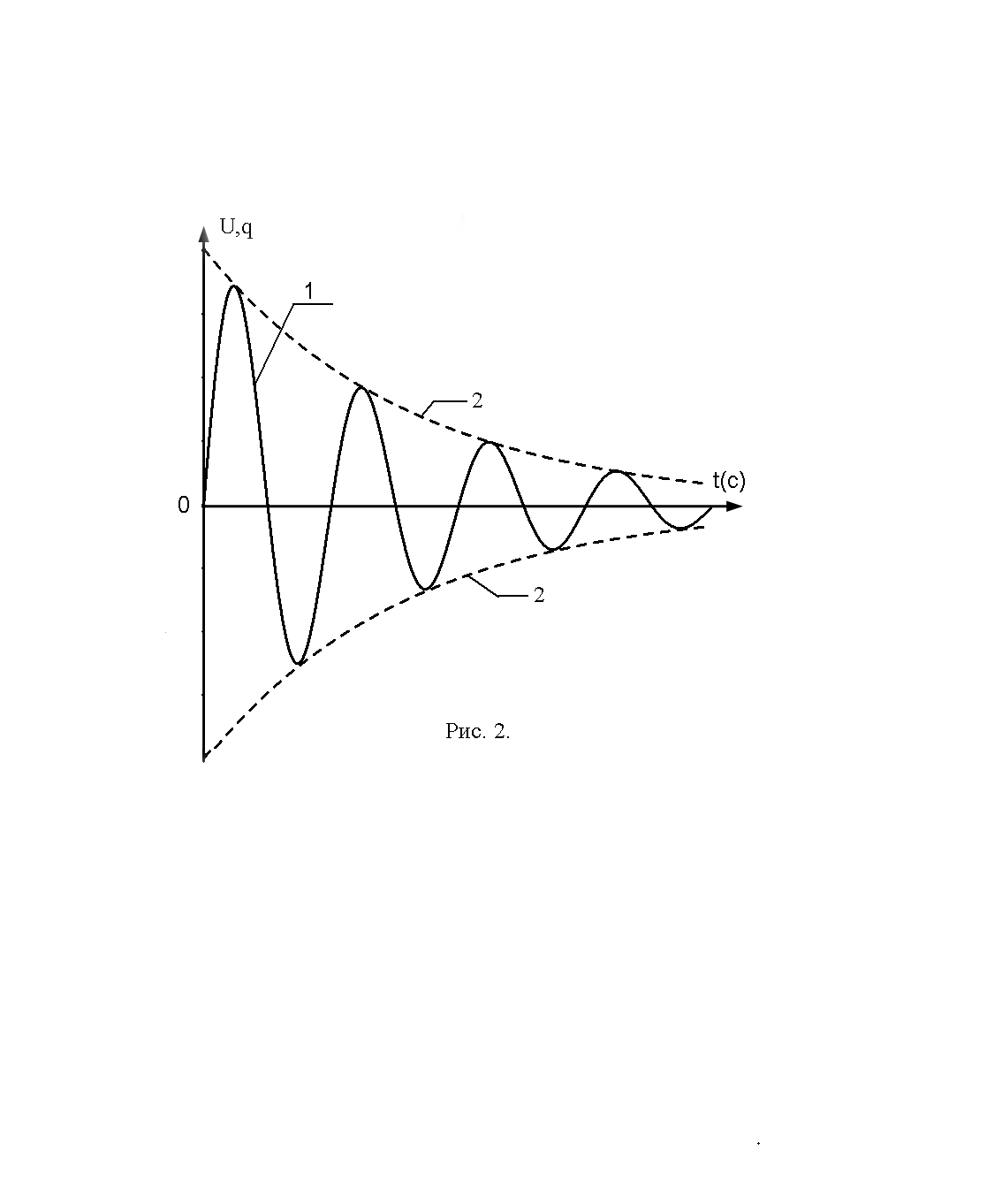

Г рафики

выражений (6) и (9) представлены на рис.

2, кривая 1, пунктирной линией 2 показана

зависимость амплитуды напряжения и

заряда на конденсаторе в относительных

единицах. Как видно из этих графиков,

амплитуда колебаний напряжения и заряда

на конденсаторе убывают, следовательно,

убывает и энергия контура, что связано

с джоулевыми потерями энергии на

сопротивлении.

рафики

выражений (6) и (9) представлены на рис.

2, кривая 1, пунктирной линией 2 показана

зависимость амплитуды напряжения и

заряда на конденсаторе в относительных

единицах. Как видно из этих графиков,

амплитуда колебаний напряжения и заряда

на конденсаторе убывают, следовательно,

убывает и энергия контура, что связано

с джоулевыми потерями энергии на

сопротивлении.

Из определения циклической частоты для

затухающих колебаний, формула (8), можно

рассчитать величину

![]() .

Как известно из теории гармонических

колебаний, она имеет смысл периода Т. В

нашем случае эта величина будет

определяться выражением:

.

Как известно из теории гармонических

колебаний, она имеет смысл периода Т. В

нашем случае эта величина будет

определяться выражением:

.

(11)

.

(11)

При записи формулы (11) мы учли выражение

(8). Для затухающих колебаний введенное

понятие периода Т является условным,

так функция U(t),

как видно из графика 1 (рис. 2), не является

периодической. Использование этого

понятия в данном случае можно частично

оправдать двумя факторами: 1) расстояние

вдоль оси времени между двумя

соответствующими точками, определяемое

формулой (10) остается постоянным: 2) при

малых значениях R функция

U(t),

см. уравнение (9), мало отличается от

гармонической, т.к. экспоненциальный

множитель при этом близок к 1. В предельном

случае при R = 0 функция

U(t)

будет строго гармонической. Таким

образом, понятие периода для затухающих

колебаний в определенной степени

оправдано для контуров с малым

сопротивлением R, т.е.

малым коэффициентом затухания

![]() .

.

Из формулы (11) видно, что при увеличении сопротивления контура R при постоянных значениях L и C, возможна ситуация, при которой подкоренное выражение может стать равным 0, это будет означать, что период колебания Т → ∞, т.е. процесс разрядки конденсатора не будет носить колебательный характер. Такой процесс называют апериодическим. Сопротивление R, при котором имеет место апериодический характер разряда конденсатора в колебательном контуре, называют критическим сопротивлением Rкр. Его можно определить, приравняв 0 подкоренное выражение в формуле (11), тогда получим:

![]() .

(12)

.

(12)

При R < Rкр. Разряд конденсатора носит колебательный характер, если R ≥ Rкр., то разряд конденсатора будет апериодическим.

Для затухающих колебаний, протекающих в колебательном контуре кроме введенных выше характеристик колебаний – циклической частоты ω, периода Т и критического сопротивления Rкр. введем еще три характеристики: время релаксации τ, логарифмический декремент затухания λ, добротность Q.

Временем релаксации τ называют промежуток времени, в течение, которого амплитуда колебаний уменьшается в е раз, е – основание натуральных логарифмов, е ≈ 2,718.

Из этого определения и выражения для амплитуды колебания, например напряжения , следует связь между коэффициентом затухания β и временем релаксации τ:

![]() или

или

![]() .

(13)

.

(13)

Следовательно, коэффициента затухания β – это физическая величина, обратная времени, по истечении которого амплитуда уменьшается в е раз.

Дадим определение логарифмического декремента затухания λ и добротности колебательной системы Q, а также приведем их связь с параметрами колебательного контура.

Логарифмическим декрементом затухания λ называют физическую величину, равную натуральному логарифму отношения двух последовательных амплитуд колебания, разделенных промежутком времени в один период:

![]() .

(14)

.

(14)

Для уменьшения погрешностей в определение λ можно брать отношение амплитуд, разделенных целым числом периодов n. В этом случае формула для определения логарифмического декремента затухания примет вид:

![]() (15)

(15)

Используя данное определение и формулу (10) получим связь λ с другими характеристиками затухающих колебаний и параметрами контура:

.

(16)

.

(16)

Добротность колебательной системы характеризует потери энергии запасенной контуром. Добротностью контура Q называют физическую величину показывающую, во сколько раз запас энергии контура W превосходит среднюю потерю энергии ΔW за время, в течение которого фаза колебаний изменяется на 1 радиан:

![]() .

(17)

.

(17)

Расчет, проведенный на основе этой формулы в предположении, что затухание колебаний невелико (ωo >> β, при этом ωo ≈ ω) дает для добротности выражения (см. например [3, с.290 – 291; 2, с. 310]):

![]() ;

(18)

;

(18)

![]() ;

(19)

;

(19)

![]() .

(20)

.

(20)

Формула (18) в данной работе служит для экспериментального определения добротности, формула (19) позволяет дать новую трактовку добротности колебательной системы: добротность – величина, пропорциональная числу колебаний, по истечении которых амплитуда уменьшается в е раз. Формула (20) служит для теоретической оценки добротности по известным параметрам колебательного контура. Из всех этих формул также видно, что для идеального контура (R = 0) добротность равна ∞.