- •Глава 1. Общетеоретические основы..….……………..…….

- •Глава 2. Природные условия района окрестностей

- •Глава 3. Характеристика карста прибаскунчак-

- •Глава 4. Характеристика других карстовых районов

- •Глава 5. Типизация особенностей сульфатного карста

- •Глава 6. Оценка туристско-рекреационного потенциала прибаскунчакского карстового района…..….

- •Глава 1 общетеоретические основы

- •1.1. Понятие о карсте

- •1.2. Сульфатный карст и его особенности

- •1.3. Соляные купола северного прикаспия и их кепроки

- •1.4. Развитие современного и древнего карста на территории прикаспийской низменности

- •Глава 2 природные условия района окрестностей озера баскунчак

- •2.1. Общие сведения

- •2.1.1. Положение района

- •Климатические условия

- •Климатическая характеристика района окрестностей озера Баскунчак (по м/с Верхний Баскунчак [152])

- •2.1.3. Геологическое строение

- •Сводный стратиграфический разрез района озера Баскунчак (по а.К. Певневу [143])

- •2.1.4. Орография

- •2.1.5. Гидрография

- •2.1.6. Почвы

- •2.1.7. Растительность

- •2.1.8. Животный мир

- •Глава 3 характеристика прибаскунчакского карстового района

- •История изучения

- •3.2. Условия развития карста

- •Средний химический состав баскунчакского гипса [188]

- •3.3. Характеристика карстовых явлений

- •3.3.1. Поверхностные карстовые формы

- •3.3.2. Подземные карстовые формы.

- •Морфометрические характеристики пещер района окрестностей озера Баскунчак

- •3.3.3. Карстовые отложения.

- •3.3.4. Гидрологические объекты

- •3.4. Выделение и описание карстовых полей и участков в прибаскунчакском районе.

- •3.6. История развития карста района.

- •3.6.2. Процессы регенерации палеокарста в районе озера баскунчак.

- •3.7. Особенности современной динамики карстового рельефа.

- •3.7.1. Природные факторы

- •3.7.2. Антропогенные факторы.

- •Глава 4 характеристика других карстовых районов северного прикаспия

- •4.1. Карст окрестностей озера индер;

- •4.2. Карст возвышенности биш-чохо

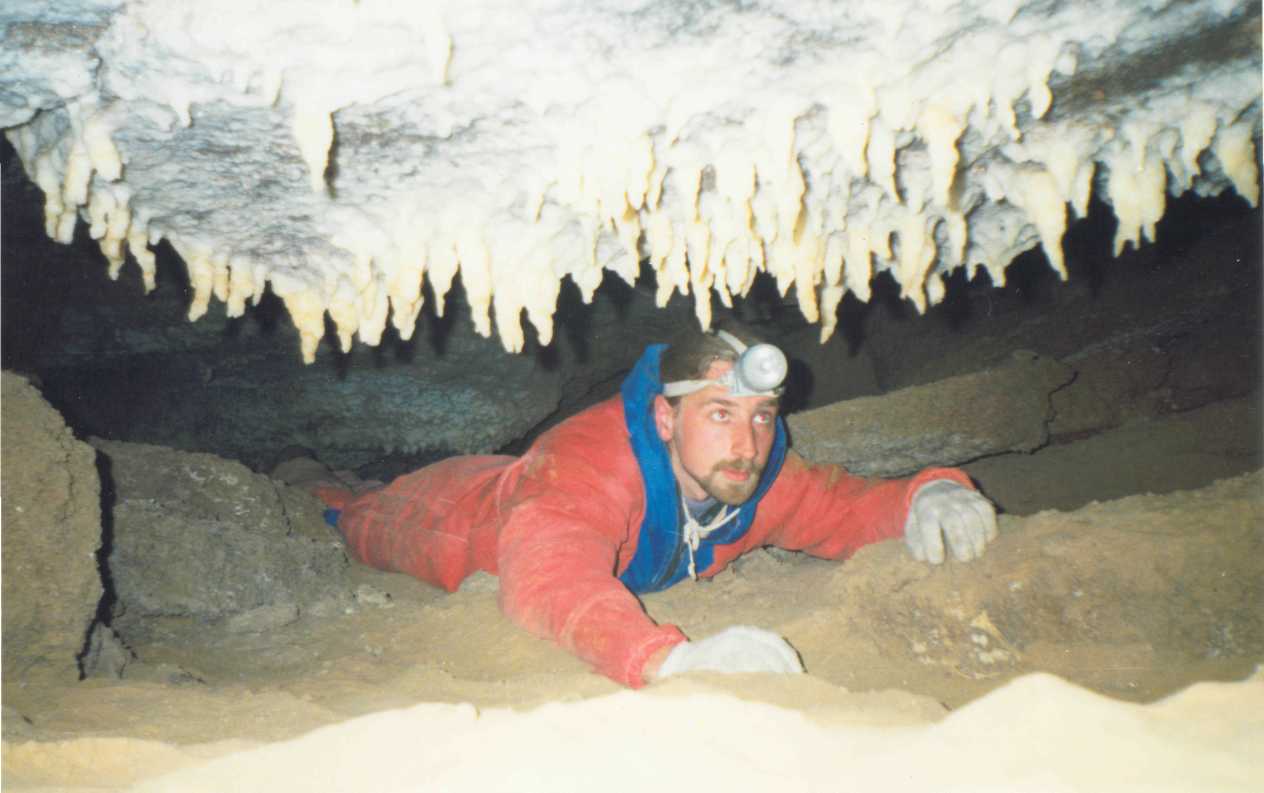

- •(Фото и.В. Головачёва)

- •(Фото и.В. Головачёва)

- •Морфометрические характеристики пещер возвышенности Биш-чохо.

- •4.3. Карст других районов северного прикаспия

- •4.3.1. Карст поднятия худайберген

- •4.3.2. Карст горы малое богдо

- •4.3.3. Карст окрестностей озера эльтон

- •Глава 5 типизация особенностей гипсового карста солянокупольных структур северного прикаспия

- •Типизация особенностей сульфатного карста Северного Прикаспия

- •Глава 6. Оценка туристско-рекреационного потенциала прибаскунчакского карстового района

- •6.1. Особоохраняемые природные территории

- •6.2. Рекреационные и туристические возможности района окрестностей озера баскунчак.

- •6.3. Методические разработки по туристско-рекреационному освоению окрестностей озера баскунчак

- •Программа проведения обучающего семинара по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма по Богдинско-Баскунчакскому району

- •Литература а) изданная

- •Б) фондовая

- •Приложения

- •Численность посетителей района окрестностей озера Баскунчак за пять лет (1998-2002 гг.)

3.3.3. Карстовые отложения.

При описании карстовых отложений использованы собственные полевые наблюдения автора. Карстовые отложения в данном районе представлены отложениями поверхностных и подземных карстовых форм.

Отложения поверхностных карстовых форм располагаются на дне и склонах отрицательных поверхностных форм. Они представлены, в основном, гравитационными, органогенными, элювиальными и делювиальными отложениями. В зависимости от генезиса воронки состав и соотношение перечисленных типов отложений меняется. Так, для карстовых воронок провального генезиса характерно наличие гравитационных отложений (скопления обломков гипсовых и иных пород разной степени сохранности и размера), перекрытых продуктами обрушения и оползания склонов (например, поверхностными супесями, суглинками, почвенно-растительными отложениями и др.). Для воронок коррозионного генезиса характерны суглинки, состоящие из остаточных глин, гипсовые закарстованные обломки, отложения элювия и делювия, органические остатки. В воронках коррозионно-суффозионного генезиса преобладают рыхлые покровные отложения (залегающие поверх карстующихся гипсов). Причём не только суглинистого состава, но и песчаного (например, рыхлые среднезернистые пески в составе отложений карстово-суффозионных воронок и провалов в балке Рогатая на западном берегу озера Баскунчак и других местах). В крупных карстовых котловинах, балках, оврагах отложения представлены делювиально-пролювиальным обломочным и рыхлым супесчано-суглинистым материалом. Довольно часто можно наблюдать подобные карстовые формы, но которые имеют явно дохвалынский возраст образования. Они были погребены морскими отложениями. И в настоящее время вскрываются, «реставрируются» современными эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами. Соответственно, в таких вновь вскрываемых карстовых формах основную массу отложений составляют переотложенные в их пределах породы заполнителя (как правило, суглинки хвалынского возраста). Мощность их местами более 2 метров.

В связи с особенностями степной (полупустынной) растительности и действием ветров, во всех понижениях рельефа скапливаются органогенные отложения, представленные толщами сухой степной растительности, т.н. «перекати поле». В наиболее глубоких воронках мощность таких отложений может достигать 2 и даже более метров (рис. 53).

Делювиальные отложения обычно представлены рыхлым материалом, слагающим окружающую местность. Элювиальные отложения также представлены рыхлым материалом остаточного происхождения, т.е. нерастворимыми (или трудно растворимыми) продуктами выщелачивания. А кроме того и продуктами выветривания гипса в аридных условиях. Коллювиальные отложения накапливаются в основании крупных обнажений скальных пород в склонах карстовых поверхностных форм.

Рис. 53. Многолетние отложения «перекати поля» в карстовой воронке.

(фото И.В. Головачёва)

Подобные отложения, представленные грубообломочным материалом гипсового, опокового и мергельного состава можно наблюдать в склонах верховий балки Белой (в различных частях балки). Мощность подобных коллювиальных отложений редко бывает более 1-2 м.

Для некоторых участков исследуемого района характерны свои специфичные наборы отложений, обусловленные, в первую очередь, особенностями литологии и стратиграфии. Так, например, для карстовых поверхностных форм, расположенных в верховьях балок Белой и Пещерной, характерно наличие в составе отложений привнесённого материала мелового возраста (опоковая и мергелевая галька и щебень мелового возраста). Для юго-западного участка урочища Шарбулак типично наличие в карстовых воронках отложений верхнепермского возраста (обломки песчаников, известково-мергелистый плитняк и пр.). На западном берегу озера Баскунчак (в районе гипсового карьера) встречается на дне воронок и котловин обломочный материал мелового возраста (верхнемеловые песчаники, богатые окаменелыми остатками, кальцитовые щётки и пр.). Кроме того, в связи с близостью населённых пунктов (посёлки Нижний и Средний Баскунчак) этот карстовый участок интенсивно замусорен бытовым и строительным мусором, который теперь также входит в состав отложений карстовых поверхностных форм (в отдельных случаях «мусор» составляет до 60-70% общего объёма отложений, заполняющих карстовую воронку).

Отложения подземных карстовых форм в окрестностях озера Баскунчак представлены остаточными, водными механическими, обвальными, водными хемогенными, органогенными, криогенными отложениями (по классификации Д.С. Соколова - Г.А. Максимовича). Особенностью отложений гипсовых пещер данного района является наличие широкого спектра вторичных кристаллических образований и кристаллов автохтонных минералов (гипс – CaSO4×2H2O, тенардит – Na2[SO4], брушит - CaH[PO4]×2H2O, ханебахит – CaSO3×0,5H2O, мирабилит - Na2[SO4]×10H2O). Бесспорно, интересен факт наличия в пещерных отложениях материала-заполнителя, который тампонировал карстовые полости в дохвалынское время. При написании этого раздела автор опирался на довольно свежий литературный источник по данному вопросу [96], в котором лаконично сконцентрирован опыт отечественных и зарубежных специалистов.

Остаточные отложения образуются за счёт накопления нерастворимых примесей, содержащихся в карстующейся породе. Для пещер данного района такими отложениями являются глины, которые не только содержатся в гипсах, но и в большей степени заполняют трещины в породах кепрока (кольматационные отложения, но образовавшиеся задолго до начала карстования гипсовых пород кепрока). По данным П.А. Шиндяпина [188], в составе баскунчакских гипсов в среднем примерно по 1% кремнезёма и глинозёма. Поэтому, учитывая высокую степень дислоцированности гипсовых пород кепрока, формирование остаточных отложений при карстовании вмещающих пород в коррозионных пещерах, в большей степени идёт за счёт глин, заполняющих трещины в породе, и в меньшей - за счёт глинозёма, содержащегося в самой гипсовой породе. Однако в чистом виде эти отложения встретить весьма затруднительно, так как происходит их естественное смешение с другими типами пещерных отложений.

Обвальные отложения широко распространены в пещерах Северного Прикаспия и, в частности, района окрестностей озера Баскунчак. В.Н.Дублянский [96] выделил три генетических подтипа обвальных отложений.

1). Термогравитационные отложения формируются в привходовых частях пещер за счёт действия физического выветривания в зоне резких сезонных колебаний температур. Эти отложения представлены гипсовой дресвой, щебнем, крошкой. Наиболее ярко образование термогравитационных отложений можно наблюдать в балке Пещерная в привходовом колодце первого входа и на своде привходового грота на третьем входе пещеры Баскунчакская.

2). Обвально-гравитационные отложения. Исследователь карста Дальнего Востока Ю.И.Берсенев [16] этот подтип отложений делит по характеру образования на три группы. С некоторой корректировкой под специфику баскунчакских пещер автор аналогично выделяет три группы отложений.

Отложения I группы образуются за счёт обрушения глыб со свода пещеры без нарушения его целостности. За счёт подобного обрушения свод как бы растёт вверх, а под ним идёт накопление грубообломочного материала различного размера. Мощность подобных глыбовых навалов может достигать до 3-4 м (подобные отложения встречаются также в пещерах Логово и Мечта на возвышенности Биш-чохо в Республике Казахстан). Обрушение глыб со сводов глыб происходит в основном по трещинам напластования. Характерна для этой группы отложений огромная величина обрушившихся со свода гипсовых глыб и блоков (например: 0,5×0,5×0,5; 1,0×1,0×1,0; 2,0×1,0×1,0 м). Ярким примером подобных отложений могут служить глыбовые навалы в Обвальном зале пещеры Баскунчакская, Тёплом зале пещеры Кристальная и в пещере Череп, на западном, северном и южном берегах озера Баскунчак, соответственно.

Отложения II группы образуются за счёт коррозионного или коррозионно-эрозионного процесса, благодаря которому происходит «отчленение» глыб от свода. Глыбовый материал имеет округлые сглаженные формы с явными следами карстования (могут быть гребнеобразными, уплощёнными, с останцовыми микроформами и карами на своей поверхности). Наиболее ярко подобные отложения были представлены в пещере Чабанская на северном берегу озера Баскунчак.

Отложения III группы имеют меньшие размеры (в отличие от I группы) гипсовых глыб и кусков. Они характерны для коррозионно-разрывных пещер, представляющих собой раскрытую трещину. А также для участков коррозионно-эрозионных пещер, в местах, над которыми на своде пещеры пересекаются две и более вертикальных трещин. Примером могут служить отложения Фамильной, Гробика, 8 Ноября и др. пещер урочища Шарбулак, а также на отдельных участках пещеры Баскунчакская.

3). Провально-гравитационные отложения образуются при провале сводов пещер. Для них типично наличие в обрушенном глыбовом материале рыхлых делювиальных и (или) элювиальных отложений. Подобный тип отложений наиболее ярко представлен в пещере Девять дыр, расположенной в верховьях балки Пещерная. В своде этой пещеры имеются участки провала свода, под которыми располагается такой тип отложений.

Водные механические отложения подразделяются на автохтонные (отложения пещерных рек и озёр) и аллохтонные (отложения, поступающие в пещеру с поверхности).

Автохтонные (аутигенные) водные механические отложения наиболее ярко представлены в русле временного потока в Центральной галерее пещеры Баскунчакская. Мощность таких отложений - до 2 м (отмерено металлическим щупом). В составе этих отложений содержится много песчанистого материала, окатанной, разного размера, опоковой гальки (до 50-60% в отдельных местах). Помимо этого, здесь встречаются кости (и их фрагменты) различных животных (например: баранов, лошадей, лис и пр.).

Для пещеры Баскунчакская очень интересным и характерным является наличие в составе пещерных отложений большого количества однородной тонкой супеси, привнесённой и отложенной на дне и стенных полках и террасах данной пещеры подземными паводковыми водами. Автором собраны интересные данные о подземных паводках 1993-1995 годов. А зимой 2002 года довелось наблюдать подобный подземный паводок лично. Прибывающая из глубины пещеры вода содержала во взвешенном состоянии много супеси и тонкого песка. При набирании воды в котелок и её непродолжительном отстаивании на дне осаждался слой песка, а более тонкая супесь и суглинок находились ещё во взвешенном состоянии, придавая воде цвет какао. Достигнув определённого уровня подъёма, зеркало прибывающих паводковых вод на некоторое время (не менее 1,5 часов и не более 6 часов) стабилизировалось, после чего начинался спокойный спад уровня вод. За время стояния часть взвешенного в воде материала оседала, образуя новый слой пещерных отложений.

Максимальный слой единоразово привнесённых отложений был отмечен автором весной 1994 года. Мощность этого слоя составила 0,6 м. Интересно, что при наличии в тот год сухого (без дождей) лета, в августе в пещере произошёл подземный паводок, в результате которого почти полностью были сорваны и унесены вглубь массива принесённые весной отложения. Что, по мнению автора, говорит о силе прихода и ухода паводковых вод и о величине нижележащих полостей.

После паводка 1993 года в отложениях тальвега Центральной галереи пещеры Баскунчакская были найдены крупные куски красноцветных песчаников (4,9×3,1×3,0 см), слабо окатанные куски кремня (3,9×3,2×2,5 см), окатанная опоковая и мергелевая галька (средний диаметр 2-5 см), покрытая чёрным налётом, кусок кварцевого желвака (5,2× 4,5× 3,5 см), фрагменты белемнитов, куски чёрной, пахнущей сероводородом глины (диаметром 1,5-2,5 см). Всё это было вынесено (выброшено) с нижнего уровня пещеры на тальвег.

Склон берегового вала перед подземным озером в пещере Баскунчакская, вскрытый шурфом, показал в разрезе, что он состоит из мелкой (0,5-5,0 мм) белой окатанной опоковой крошки, обломков морских раковин хвалынского возраста, крупнозернистого кварцевого песка и супеси. Причём супесь составляет до 50-60% отложений. Песок составляет около 10-15% отложений и залегает неясновыраженными прослоями, опоковая крошка (мелового возраста) составляет 20-25% отложений и остальное приходится на мелкие фрагменты раковин.

Анализируя состав и условия залегания отложений, можно предположить, что они вынесены и переотложены во время паводков со дна озера, которое в период прихода паводковых вод с нижележащего уровня пещеры работает как эставелла (т.е. может работать и как источник и как понор).

Приведённые материалы наглядно показывают влияние подземных паводков на состав автохтонных пещерных отложений. С подземными паводками связан и ещё один вид отложений, но он будет описан ниже - при характеристике водных химических отложений пещер данного района.

Аллохтонные (аллотигенные) водные механические отложения накапливаются в привходовых гротах и под «органными трубами», переходящими выше в поноры. Под ними образуются скопления привнесённых с поверхности отложений. Объём поступающего материала и его размер обусловливается пропускной способностью подводящих каналов и мощностью водного потока. В основной массе преобладают поступающие с инфлюационными водами и переотлагающиеся с поверхности супеси хвалынского возраста, в составе которых могут находиться обломки гипсовой породы различного размера и кварцево-кремнистая уральская галька хвалынского возраста. Водные хемогенные отложения, согласно генетической классификации отложений карстовых пещер, предложенной Г.А. Максимовичем [121], подразделяются на натёчные (субтеральные), кальцитовые (субаквальные), кристаллы автохтонных минералов и коррелятные отложения на поверхности. Субтеральные отложения (образовавшиеся в воздушной среде, т.е. выше контакта с водной поверхностью) представлены в баскунчакских пещерах натёчными кальцитовыми корами, корами вторичной кристаллизации гипса, вторичными кристаллическими образованиями – гипсовыми оторочками («лодочки», «уши»), псевдосталактитами.

Кальцитовые натёчные коры (покровы) характерны для некоторых участков пещеры Баскунчакская. Они встречаются на стенах в средней части хода «Змейка» данной пещеры. Натёчная кора покрывает вмещающие гипсы тонким слоем, около 1 мм толщиной. Поверхность кальцитового покрова светло-коричневого цвета, сглаженная. Площадь покрытых участков стен более 10 м2. Образование натёчной кальцитовой коры поверх гипса на стенах пещеры Баскунчакская произошло при стекании растворов, содержащих растворённую углекислую известь, из вышележащих «карманов» пещеры, содержащих переотложенные отложения мелового возраста (в виде мелкой опоковой и мергелевой гальки). Именно оттуда инфильтрационные воды, через зияющую трещину в своде, выносят карбонат кальция, и оттуда же попадают в отложения тальвега белемниты. В «Центральной галерее» пещеры Баскунчакская также была найдена кальцитовая кора тёмно-коричневого цвета, с волнистой поверхностью толщиной около 1 мм, незначительная по площади. Однако она была висячая (т.е. отошедшая от коренной гипсовой стены). Поверхность этой коры, обращённая к стене, имеет белесый цвет и абсолютно гладкая. Скорее всего, кора сформировалась поверх незначительного слоя водно-механических отложений на гипсовой стене пещеры. После размыва которых, образовалась висячая кора. В других пещерах данного карстового района подобные натёчные кальцитовые образования не встречены.

Коры вторичной кристаллизации гипса встречаются во многих баскунчакских пещерах. Они могут образовывать как сплошные покровы (пещера Фамильная), так и отдельные локальные пятна (пещера 8 Ноября); располагаться на стенах, сводах, полу и даже просто на отдельных глыбах и блоках гипса. Наиболее характерны они для коррозионно-разрывных пещер Фамильная, Череп, Натёчная, Водяная-2, расположенных в урочище Шарбулак, и для пещеры Кристальная. Эти коры имеют молочно белый цвет или белесый (до грязнобелесого), если они захватили в процессе кристаллизации глинистые частицы.

Очень грубо можно выделить два основных типа этих кор. Первый тип характеризуется малой мощностью (до 1 см толщиной), плотностью и однородностью поверхности, плотностью коренной гипсовой породы под корой, относительно ровной (до абсолютно гладкой) поверхностью. Примером может служить подобная кора в нижней части пещеры Череп.

Второй тип включает в себя коры с неровной гроздевидной поверхностью (рис. 54). Об этом типе кор упоминает И.Б. Ауэрбах при описании свода одной из пещер на возвышенности Биш-чохо, которая «...представляется внутри, по своду покрытою мелкими гипсовыми сталактитами или гипсовой накипью, образующей гроздьевидную поверхность…» [8].

Рис. 54. Гипсовые коры на стенах и сводах пещер

(фото И.В. Головачёва)

В среде астраханских спелеологов и туристов подобные коры называются «гипсовое молоко» или «гипсовые натёки». Коры такого типа имеют толщину около 2 см. Они более рыхлые внутри и твёрдые к поверхности коры. «Гроздевидная поверхность» обусловлена радиально-лучистым расположением кристаллов гипса. Довольно часто можно наблюдать, как подобная кора в ходе своей эволюции отрывается от коренной породы. Между вторичной кристаллической корой и пещерной стеной образуется вначале разуплотнение, а затем и пустота. Скорее всего, это можно объяснить тем, что кора формируется за счёт порового питания, как бы высасывая питающий раствор из гипсовой породы, который при испарении на выступающих элементах стены провоцирует кристаллизацию гипсовых кристаллов. Это подтверждается и тем, что кристаллические вторичные гипсовые коры образуются в пещере в местах движения воздушного потока. Подобный способ кристаллизации пещерных минералов за счёт порового питания подробно описан В.А. Мальцевым [125].

Автором подмечена одна закономерность, что пещеры, в которых имеются подобные коры, не топятся паводковыми водами, и в них нет процессов карстовой денудации. Их пещерные воды не агрессивны по отношению к гипсу и представляют стоячий водяной горизонт (изолированную линзу), не испытывающий циркуляции. Эта особенность чётко просматривается в разрывных пещерах основной гряды урочища Шарбулак и в пещере Кристальная. И, наоборот, в действующих, активных пещерах подобных кор - нет. В пещере Баскунчакская автор удачно использовал эту закономерность для поиска «безопасных» мест, которые не топятся самыми высокими паводками, а в пещере Кристальная - для исследования путей движения воздушных потоков.

Кристаллические гипсовые покровные коры в пещере Кристальная образовались на рыхлом супесчаном грунте (на полу пещеры). Толщина покровной коры - около 1 см, не однородная по мощности и по цвету (от белой, до грязно-серой и даже тёмно-коричневой окраски на прилегающем к пещерному озеру грунтовом участке). Грунт под такой коркой рыхлый и даже пушистый. Кора как бы нависает над рыхлыми отложениями пола пещеры. Наиболее развита кора в местах движения (затекания) холодного воздушного потока из-под входного колодца. Образование коры происходит опять же за счёт подтягивания питающего гипссодержащего раствора из глубины рыхлых отложений к поверхности и кристаллизации гипса в зоне испарения. Следов паводков, затоплений, и движения вод в пещере не отмечено.

Вторичные пещерные гипсовые образования наиболее ярко отмечены для пещер Череп и Кристальная. В пещере Череп на своде по периметру сочащихся трещин (в основной породе) образуются гипсовые оторочки, раскрытые в виде «лодочки» высотой до 1-2 см. Аналогичные образования встречены на стенах пещеры Фамильная, также расположенной в урочище Шарбулак. Длина таких образований достигает в отдельных случаях 20-30 см. Подобные образования были отмечены и для пещер Одуванчик, Логово и Мечта на возвышенности Биш-чохо в Казахстане.

В пещере Кристальная на входе в зал Тёплый

в основании стен имеются вторичные

кристаллические образования «Уши»,

растущие поперёк втекающего воздушного

потока (рис. 55).

пещере Кристальная на входе в зал Тёплый

в основании стен имеются вторичные

кристаллические образования «Уши»,

растущие поперёк втекающего воздушного

потока (рис. 55).

Рис. 55. Вторичные кристаллические образования «Уши»

в пещере Кристальная

(фото И.В. Головачёва)

Это образование также можно отнести к оторочкам. «Уши» можно считать аналогом «Китового Уса» в пещере Атлантида на Западной Украине [103]. В связи с этим, вполне логично предположить аэрозольный генезис данных вторичных образований. Длина «Ушей» - 15-20 см (максимально до 40 см), ширина - около 10-15 см, толщина у основания - около 5-7 см (максимально до 10 см) и у края уменьшается до 0,5 см и менее. Края «Ушей» слегка завёрнуты по направлению втекающего воздушного потока.

Псевдосталактиты имеются в пещере Водяная-2, расположенной в урочище Шарбулак (рис. 56). Своим образованием обязаны кристаллизации гипссодержащих растворов на пучках корней степной растительности, свисающих из трещин на своде пещер, расположенных близко к поверхности. Отдельные подобные образования имеют длину до 10 см, ширину - 3-5 см и толщину - около 2 см. Впоследствии от корней остаются только слепки, но встречаются образования и с торчащими из них тонкими корешками. Эти образования имеют тёмный цвет, неровную поверхность и со стороны смотрятся как сталактиты.

Рис. 56. Псевдосталактиты из пещеры Водяная-2

(фото И.В. Головачёва)

Гипсовые сталактиты в баскунчакских пещерах пока не найдены. Однако автор считает необходимым при описании пещерных отложений упомянуть о гипсовых сталактитах (рис. 57), найденных лично автором в Бородатом зале пещеры Курмангазы на возвышенности Биш-чохо весной 1999 года, при первопрохождении этой пещеры. Гипсовые сталактиты в количестве более 50 штук образовались на пещерном своде. Цвет сталактитов белый. Длина - в среднем около 10 см. Толщина у основания колеблется от 2 до 5 см, на конце уменьшается до 0,5-1,0 см. Единичный сколотый, сильно выветрелый гипсовый сталактит был найден весной 1999 года, при первопрохождении пещеры Мечта, также расположенной на возвышенности Биш-чохо. Мелкие гипсовые сталактитоподобные образования белого цвета, длиной 1-2 см были отмечены весной 1998 года на гипсовом своде в пещере Логово (возвышенность Биш-чохо).

Рис.

57. Гипсовые сталактиты в пещере

Курмангазы

(фото

И.В. Головачёва)

Оолиты и пизолиты. В местной печати имеются указания на то, что якобы в одной из пещер Баскунчака сотрудником Астраханского краеведческого музея В.И. Головачёвым в 70-е годы прошлого века был найден пещерный жемчуг (пизолит). Однако эти данные до сих пор не подтверждены. Подобных находок больше не было.

Кристаллы автохтонных (аутигенных) минералов представлены в основном кристаллами гипса и солей, как в виде отдельных монокристаллов, так и в виде разных агрегатных образований (двойники, друзы, корочки и пр.).

Кристаллы гипса встречаются в пещерах Баскунчака в различных вариациях. Щётки гипсовых кристаллов можно встретить в пещерах Кристальная и Шаровская-1 .

Рис. 58. Щётка гипсовых кристаллов на глыбе гипса в пещере Кристальная

(фото Головачёва И.В.)

В привходовых частях пещер, которые подвержены колебаниям температур, кристаллы небольшие, мутные, чечевицеобразной (пещера Шаровская-1) или таблитчатой и игольчатой (зал Холодный пещеры Кристальная) формы, размером 2-3 мм. Они растут на гипсовом основании вмещающих пород при испарении конденсационных и инфильтрационных вод (не исключается и аэрозольная подпитка растущих кристаллов). Такие щётки могут образовывать целые покровы на своде, стенных полках и нишах.

В глубине пещеры, где условия кристаллизации более ровные и спокойные, при относительной стабильности микроклиматических характеристик пещерного воздуха и наличии его движения, образуются стеклянно прозрачные, хорошо оформленные гипсовые кристаллы, сростки, щётки. Размеры кристаллов достигают 1 см (рис. 58).

На момент вскрытия пещеры Кристальная и её первопрохождения, на центральной глыбе гипса посреди зала Тёплый автором было отмечено древовидное кристаллическое образование сростков гипсовых кристаллов общей высотой около 10 см (к сожалению, до настоящего времени оно не сохранилось). Над этим местом на своде пещеры находился (и по сей день находится) капельник. Свод в районе капельника обильно увлажнён и взмучен под действием подтекающих сюда со свода конденсационных вод. Это навело на мысль о роли пещерных аэрозолей в процессе роста кристаллов гипса. О влиянии пещерных аэрозолей на рост пещерных кристаллических образований имеются указания в работах украинских спелеологов [103]. Подобные гипсовые образования имеются и в пещере Мечта на возвышенности Биш-Чохо (рис. 59).

Рис. 59. Гипсовые кристаллы в пещере Мечта

(фото И.В. Головачёва)

Гипсовые иглы характерны для пещеры Кристальная (рис. 60). Они представляют собой выросшие на глиняном субстрате прозрачные, а чаще слегка желтоватые, игольчатые двойники кристаллов гипса (двойникование кристаллов по типу «ласточкин хвост»). Они растут в результате испарения поровых растворов, содержащихся в пещерных глинах. Длина кристаллических игл – около 6-8 см (максимально до 8-10 см), ширина - около 2-6 см, толщина - около 1-2 мм. Часто иглы зонально окрашены захваченными в процессе кристаллизации глинистыми частичками.

Рис. 60. Гипсовые иглы пещеры Кристальная

(фото И.В. Головачёва)

Гипсовые монокристаллы и сростки встречены в отложениях тальвега и в отложениях заполнителя отдельных погребённых карманов пещеры Баскунчакская. Кристаллы чечевицеобразной уплощённой формы диаметром около 2,5-3,0 см при толщине около 0,6 см. Сростки в виде сложных двойников прорастания, небольших «гипсовых роз» и в виде плотных кристаллических стяжений веретёнообразной и сферической форм (рис. 61).

Рис. 61. Гипсовые кристаллические образования из донных отложений пещеры Баскунчакская

(фото И.В. Головачёва)

Прозрачные гипсовые кристаллические образования неправильной формы, образовавшиеся в рыхлых пещерных супесчаных отложениях пещеры Кристальная (рис. 62). Здесь же встречаются и гипсовые иглы (двойники срастания по типу «ласточкин хвост»), но более неправильных форм и мелкие. Эти кристаллические образования формировались в условиях дефицита питающего раствора (т.н. «голодающая кристаллизация»).

Рис. 62. Гипсовые кристаллические образования из рыхлых отложений пещеры Кристальная

(фото И.В. Головачёва)

Гипсовые вторичные образования в виде древовидно расщеплённых кристаллов имеются на своде пещеры Череп (рис. 63). Они крепятся своей «ножкой» к гипсовой породе пещерного свода и распушаются на противоположном конце (очень похожи на маленькое дерево). Длина образований - около 2-3 см при диаметре около 1-3 см. Растут в зоне движения воздушного потока.

Рис. 63. Гипсовые кристаллические образования со свода пещеры Череп (фото И.В. Головачёва)

Гипсовые вторичные образования в виде шаров на очень короткой ножке. Найдены весной 2002 года на стенах дальней части пещеры Водяная-2. Представляют собой сферолитовые образования гипса на вторичной гипсовой покровной коре. Диаметр шаров - от нескольких миллиметров до 5-7 см. Шары диаметром 5-7 см имеют «ножку» крепления к породе диаметром около 1 см, поэтому шары легко откалываются при нагрузке на них. Цвет шаров белый. Поверхность неровная, шершавая из-за множества выступающих кристаллических вершин. В процессе своего развития близкорасположенные шары создают некое подобие покровной коры с подушечной отдельностью составляющих её сегментов. «Ножка» шаров довольно рыхлая, а поверхность самих шаров более твёрдая, уплотнённая к периферии (рис. 64).

Рис. 64. Гипсовые кристаллические образования со стен пещеры Водяная-2 (фото И.В. Головачёва)

Корочки (бляшки) соляных минералов: тенардит Na2[SO4], брушит CaH[PO4]×2H2O, ханебахит CaSO3×0,5H2O - обнаружены автором осенью 2002 года на гипсовой стене пещеры Кристальная. Они располагались тонкими корочками около 0,1 мм толщиной и площадью по 1-2 см². Корочки абсолютно бесцветные и прозрачные. Они сидят прямо поверх вторичной гипсовой коры на стене небольшой камеры за залом Тёплый. Минералогическое определение сделано по просьбе автора на кафедре минералогии геологического факультета в Санкт-Петербургском университете в 2003 году. Основным минералом кристаллических бляшек (корочек) является тенардит Na2[SO4]. Однако необходимо учесть, что «…тенардит - типичное осадочное образование, возникающее в процессе кристаллизации из чистых водных растворов при температуре выше 32,4ºC (при более низких температурах выпадает мирабилит)…» [124]. Так как в пещере Кристальная, в районе образования данных полиминеральных кристаллических бляшек, температура воздуха колеблется в незначительных пределах от 7,8ºC до 8,4ºC, то можно довольно смело утверждать, что в состав бляшек первоначально входил мирабилит Na2[SO4]×10H2O, а не тенардит Na2[SO4]. В тех местах бляшек, где они из прозрачных сделались белесомутными, мирабилит перешёл в тенардит.

Мирабилитовые тонкие волосовидные кристаллы в этой же камере пещеры Кристальная растут из рыхлых супесчаных отложений пола. Они бесцветные, длиной до 2-3 см. Бывают отдельные прямые тонкие волосовидные кристаллы, но чаще кристаллы растут в виде тонкой ваты на небольших кусочках глины. Аналогичные минеральные образования имеются на глинах в пещере Шаровская-1, встречаются на стенах Центральной галереи в пещере Баскунчакская и на глинах в основании стен в штольне Американка на горе Большое Богдо.

Находки мирабилита Na2[SO4]×10H2O и тенардита Na2[SO4] в пещере Кристальная и в других пещерах района являются «…показателем присутствия в пещере высоко насыщенных сульфатно-натриевых рассолов…» [124]. На момент вскрытия в 1986 году пещеры Кристальная в ней была встречена т.н. «гипсовая вата» - скопление гипсовых волосовидных кристаллов. Однако, к сожалению, впоследствии они исчезли из-за нарушения естественного микроклимата пещеры.

Коррелятные поверхностные водные хемогенные отложения в окрестностях озера Баскунчак неизвестны.

Органогенные отложения представлены в баскунчакских пещерах продуктами и следами обитания (погадки, подстилки, перья, шкуры ежей и пр.), а также костными остатками различных животных (лисы, суслики, ежи, овцы, лошади, коровы и пр.). В меньшей степени встречаются кости птиц. Обязательным компонентом отложений почти всех пещер района являются органические растительные остатки, представленные мелкими фрагментами стеблей степной растительности типа «перекати поле» (например, фрагменты стеблей ревеня татарского и др.) и всевозможными семенами растений. Паводковые воды растаскивают растительные остатки по всей пещере. Их можно наблюдать не только на полу и стенах пещер, но даже на сводах. Примером может служить зал Органический в пещере Баскунчакская, получивший своё название за обилие именно этих отложений. Толщина слоя органических растительных остатков может достигать до 10-15 см на полу, стенах и сводах ходов и залов пещер. Как, например, в пещере Сюрприз на северо-северо-западном берегу озера Баскунчак. Подобных отложений нет в пещерах, которые не топятся паводковыми водами и не выполняют функции поноров. К таким пещерам относятся: Кристальная, Альбина, некоторые коррозионно-разрывные пещеры урочища Шарбулак.

Антропогенные отложения культурного слоя для пещер района окрестностей озера Баскунчак не характерны. Имеется единственная находка в зале IV Выхода пещеры Баскунчакская человеческого черепа слабой степени минерализации и хорошей сохранности, предположительно позднего кочевника. Самые ранние надписи на стенах пещеры Баскунчакская датированы 1908 и 1874 годами [15].

Антропогенные отложения (замусоривание). В отечественной литературе по спелеологии и карстоведению выделяются различные типы отложений в карстовых полостях. В том числе и отложения связанные с деятельностью человека. Это «антропогенные отложения», которые в свою очередь подразделяются на «техногенное загрязнение» и «антропогенные отложения культурного слоя». Однако сегодня очень остро стоит проблема замусоривания пещер, и правильнее было бы выделить ещё один подтип - «Антропогенные отложения некультурного слоя», так как загрязнение и замусоривание природы, и пещер в частности, признаком культуры не является. Этот вид пещерных отложений в литературе почему-то отдельно не выделяется. О замусоривании пещер говорится обычно вскользь в разделах, касающихся экологии и охраны пещер. Но необходимо признать как печальный факт, что в настоящее время подобные отложения уже существуют. И их количество неуклонно растёт с техногенным развитием человеческого общества и быстрым освоением спелеосферы. По мнению автора статьи, пришло время признать и систематизировать отложения пещерного «мусора», обусловленного деятельностью людей. При характеристике этого типа отложений автор опирался на данные, полученные при анализе состава мусора, собранного членами кружка «Юные туристы-геологи» в ходе ежегодных экологических акций по зачистке пещер, расположенных на северо-западном берегу озера Баскунчак. Среди привнесённых отложений в большей или меньшей степени, в зависимости от близости мест проживания или интенсивности посещения людей, в пещерах присутствует мусор антропогенного происхождения. Накопление подобных отложений в пещерах происходит за счёт: 1) привноса непосредственно людьми, посещающими пещеры; 2) привноса поверхностными водными потоками тало-дождевого генезиса; 3) попадания в полость гравитационным путём (падение в пещеру через зияющие поноры и провалы); 4) перенос животными.

Первый вариант загрязнения пещеры антропогенным мусором наиболее широко распространён в активно посещаемых пещерах Баскунчакская и Девять дыр. Посетители затаскивают в пещеры порой самые нелепые вещи: двери, трубы, доски, большие железные пружины и пр. Чаще загрязнителем бывает «бытовой мусор» (упаковки от продуктов питания и питья, остатки продуктов питания, жвачки, окурки, пачки из под сигарет и пр.) и мусор, связанный с посещением и осмотром пещер (батарейки, свечки, факела, верёвки и шнуры для ориентации в пещере, обломки фонариков, остатки от специального снаряжения и оборудования, различные элементы экипировки посетителей и многое другое).

Во втором случае привнос осуществляется временными водными потоками с поверхности. Либо с территории расположенной непосредственно над пещерой, либо с прилегающей водосборной площади. Водными потоками, как правило, заносится в пещеры плавающий мусор (бумажные и полиэтиленовые пакеты, пенопласт, древесина, лёгкая упаковочная тара, всевозможные ёмкости из различного материала: пластиковые и стеклянные бутылки, металлические консервные банки и пр.) и относительно лёгкие предметы: одежда, обувь, головные уборы.

Третий вариант загрязнения происходит, когда «мусор» падает в пещеры или проваливается. Самым наглядным примером может служить случай, когда расположенная неподалёку воинская часть в 1992-1993 годах сбросила в карстовую котловину около сотни бочек с едким натром (NaOH). В этой котловине располагалась пещера Крестик, привходовая часть которой оказалась погребена и подверглась воздействию щёлочи.

Последний, четвёртый вариант довольно редок и незначительно распространён, однако он тоже имеет место. Автор в ходе экспедиционных работ неоднократно был свидетелем того, как лисы таскают в пещеры полиэтиленовые пакеты с остатками еды, или пахнущие едой, а также вскрытые консервные банки.

Описание этого типа отложений при характеристике пещер, будет наглядно и остро показывать экологические проблемы конкретной карстовой полости, виды загрязнителей пещеры и пути их попадания туда. Возможно, это позволит более реально посмотреть на бедственное положение большинства пещер, особенно вблизи урбанизированных территорий, и подскажет наиболее эффективные пути предотвращения дальнейшего загрязнения подземных ландшафтов.

Криогенные отложения представлены в пещерах баскунчакского карстового района конжеляционными льдами, имеющими сезонный характер и формирующимися за счёт замерзания инфильтрационных вод. Отложения этого типа включают в себя разнообразные ледяные натёчные образования. Так, например, в пещере Баскунчакская в зимнее время образуются на стенах ледяные натёчные коры, занавеси и сталактиты, на полу пещеры – ледяные сталагмиты кеглеобразной или палкообразной формы (рис. 65).

Рис. 65. Ледяной сталагмит, образовавшийся в Центральной галерее пещеры Баскунчакская

(фото И.В. Головачёва)

В январе 1996 года в Центральной галерее этой пещеры образовались ледяные палкообразные сталагмиты высотой до 1,5 м при толщине около 3-4 см. В некоторых пещерах льдом покрываются подземные озёра (пещера Шаровская-2) и тальвеги подземных периодических потоков (пещера Баскунчакская). Т.е., согласно В.Н. и Г.Н. Дублянским, образуется «речной и озёрный лёд» [96]. В период весеннего снеготаяния или кратковременной зимней оттепели в привходовых частях пещеры Баскунчакская на полу образуются покровные наледи. Такие ледяные подушки в пещере Баскунчакская, расположенные в районе II Входа и Зала IV Выхода, имели зимой 1996 года мощность до 30-40 см, площадь около 40-50 м2, объём льда до 20 м3. Снежно-ледовые конусы, образующиеся за счёт офирнования снега, накапливаются в снежные холодные зимы под входными колодцами в пещерах Кристальная и Баскунчакская (Вход I). В пещере Кристальная в особо холодные зимы снежно-ледовый конус может сохраняться до мая месяца (когда температура воздуха на поверхности достигает 20-25ºC).

Криогенные минеральные образования в баскунчакских пещерах представлены «гипсовой мукой» [7] - белым мучнистым порошком, образующимся в процессе замерзания пещерных вод и сублимации пещерных льдов (т.е. имеет криохимическое происхождение). Наиболее ярко эти образования наблюдались в январе 1996 года в пещере Баскунчакская. Белого цвета «гипсовая мука» покрывала тонким слоем верхушки ледяных сталагмитов и ледяных натёчных покровов пола. Во время весеннего подтопления пещеры Баскунчакская в 1996 году, мучнистые гипсовые образования были смыты водным потоком и переотложены в виде длинного белого шлейфа вдоль стен, поверх отложений пола.