- •220700 «Автоматизация технологических процессов и производств»,

- •220400 «Управление и информатика в технических системах»,

- •221000 «Мехатроника и робототехника»

- •Содержание

- •Введение

- •1. Экология как наука

- •1.1. Предмет и задачи экологии

- •1.2. Антропогенные воздействия на биосферу

- •1.3. Представление о природных ресурсах

- •Способ определения площади проективного покрытия лишайниками ствола дерева

- •Оценка качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев

- •Шкала качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев

- •Рабочая шкала для определения биологического индекса

- •Классификация качества воздуха по биологическим показателям

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 2 Определение содержания углекислого газа в атмосферном воздухе рабочей зоны

- •Приближенный состав атмосферы

- •Порядок выполнения работы:

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 3 Определение концентрации аммиака в воздухе

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 4 Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости воды

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 5 Определение содержания анионов в поверхностных водах

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 6 Определение окисляемости природных вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 7 Определение содержания растворенного кислорода в воде

- •Краткая характеристика загрязнённых вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 8 Очистка загрязненных (сточных) вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 9 Очистка сточных вод методом коагуляции

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 10 Флотационная очистка сточных вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 11 Очистка сточных вод методом фильтрации

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 12 Очистка сточных вод методом нейтрализации

- •А) Очистка кислых сточных вод методом нейтрализации

- •Порядок выполнения работы

- •Б) Очистка щелочных сточных вод методом нейтрализации

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 13 Влияние загрязнителей на биологические объекты

- •Порядок выполнения работы

- •Зависимость «% погибших дафний – время»

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 14 Определение содержания гумусовых веществ в почве

- •Категории почвы по окраске, содержанию гумуса и плодородию

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 15 Определение кислотности почв и подвижного аллюминия

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 16 Изучение процесса фотосинтеза

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 17 Определение содержания нитратов в растительных объектах

- •Порядок выполнения работы

- •Санитарно-гигиенические нормы и допустимые уровни нитратов в растительных продуктах

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 18 Оценка радиоактивности объектов окружающей среды

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •3. Основные понятия и техника безопасности при выполнении лабораторных работ

- •3.1. Характеристика и методы объёмного анализа

- •3.2. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ

- •Приложение 2 Предельно допустимые концентрации примесей в воде

- •Приложение 3 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почвах

- •Библиографический список

- •3 08012, Г. Белгород, ул. Костюкова, 46

1.3. Представление о природных ресурсах

Развитие производственной сферы базируется на научно-обоснованных, технико-экономических, общественно-исторических и организационно-хозяйственных составляющих. При этом именно природные составляющие являются базисом производства. Наилучшие результаты достигаются тогда, когда обеспечивается близкое к оптимальному их соотношение.

Среди них первый фактор - сам человек: население планеты, трудовой ресурс; второй - созданные человеком средства производства, индустрия, транспорт и т.п.; третий - природные ресурсы: земля, почва, климат, воды рек, морей и Океана, богатства недр, лес и т.п.

Таким образом, природные ресурсы - это часть совокупности природных условий и компонентов среды, которые используются для удовлетворения потребностей общества и повышения качества жизни (рис. 4.).

Рис.4. Свойства природных ресурсов

Само представление о природных ресурсах является объектом изучения такой науки, как природопользование, основными направлениями которой являются:

1) ресурсопотребление - изучение мест размещения природных ресурсов (разведка) и основных способов их изъятия;

2) конструктивное преобразование - изучение производственных процессов изменения природных ресурсов;

3) воспроизводство природных ресурсов - изучение возможности восстановления природных ресурсов или оценка способности их восполнения;

4) охрана окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение механизмов охраны и использования природных ресурсов;

5) управление и мониторинг природных ресурсов - прогноз кратковременного и долговременного использования природных ресурсов.

При этом каждое направление характеризует ту или иную роль в природопользовании: потребление, восстановление, охрана и использование.

Основными свойствами природных ресурсов являются:

1) способность некоторых природных ресурсов в известных пределах и при определённых условиях к самопроизводству (саморегулированию) количества и качества (исчерпаемые и возобновимые);

2) способность переходить из одного качественного состояния в другое в результате, как естественной эволюции, так и под воздействием человека;

3) связь конкретных состояний и оценок природных ресурсов с условиями жизнедеятельности человека, зависимость качественных соотношений от технологического способа, характера интенсификации производственного процесса;

4) зависимость каждого природного ресурса от других.

Характер использования природных ресурсов может быть рациональным:

1) соответствие характера и способа использования природных ресурсов конкретным местным условиям среды;

2) предвидение и предотвращение негативных последствий использования природных ресурсов;

3) повышение интенсивности использования природных ресурсов;

4) сохранение научных и эстетических ценностей;

5) соблюдение целесообразной, экономически обоснованной очерёдности хозяйственного использования природных ресурсов;

6) комплексность использования природных ресурсов;

7) уменьшение и устранение потерь на всех этапах производственного преобразования природных ресурсов;

8) экологизация производственного процесса использования

природных ресурсов.

От природных ресурсов следует отличать природные условия, непосредственно воздействующие на организм.

Сочетание природных условий и природных ресурсов формирует или создаёт природно-ресурсный потенциал, представляющий собой меру потенциальной способности природной системы (отдельной территории, биогеоценоза, природного объекта и др.) удовлетворять многообразные потребности общества. Применительно к той или иной территории о её природно-ресурсном потенциале следует судить главным образом:

- по степени разнообразия природных условий;

- набору природных условий;

- количеству и качеству природных условий;

- доступности природных ресурсов;

- степени соотношения показателей качества среды к принятым нормам и стандартам.

И.В. Комаром (1975) была разработана концепция ресурсного цикла. Ресурсный цикл - это совокупность превращений и пространственных перемещений определённого вещества, происходящих на всех этапах использования его человеком и протекающих в рамках общественного звена общего круговорота данного вещества на Земле.

Разведка, выявление природных ресурсов ► Подготовка к эксплуатации ► Извлечение из окружающей среды ► Переработка ►

Потребление ► Возвращение в окружающую среду.

Ресурсные циклы различаются по виду главного участвующего в них природного ресурса или его сочетания с природными условиями. При этом каждый цикл «обрастает» рядом сопутствующих подциклов, которые развиваются на базе разностороннего использования природных ресурсов. Все вещества в природе реализуются в замкнутых биогеохимических циклах. Ресурсный цикл фактически не замкнут, при котором неизбежны потери.

Различают шесть основных ресурсных циклов:

1) цикл использования энергоресурсов и энергии (газ, уголь, торф) с выделением подцикла гидроэнергетической энергохимической промышленности;

2) цикл металлорудных ресурсов и металлов (чёрные, цветные, редкие и благородные) с включением их в подцикл химической промышленности;

3) цикл неметаллических ресурсов (фосфориты, калийные соли) с подциклом горнохимического производств и использования их в производстве стройматериалов;

4) цикл лесных ресурсов и лесоматериалов с подциклом лесохимического производства;

5) цикл почвенно-геологических и климатических ресурсов с подциклом сельскохозяйственного производства;

6) цикл ресурсов флоры и фауны, формирующихся на базе биологических ресурсов с подциклом охотничьего и иных хозяйств.

2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторная работа № 1

Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха

с помощью лишайника

Перед биологическими методами тестирования объектов окружающей среды открыта большая перспектива. Это связано с тем, что методы биотестирования позволяют комплексно оценивать состояние биосферы по всем имеющимся загрязнителям. Применение химических и физических методов порой ограничено трудоемкостью, большими финансовыми затратами. К тому же синтез значительного количества ранее неизвестных химических веществ, появление продуктов метаболизма долгоживущих соединений не позволяет с большой точностью определиться с выбором методики оценки содержания в окружающей среде того или иного поллютанта.

Всего этого позволяют избежать методы биологического контроля среды, дающие интегральную оценку качества.

Методы биотестирования легки в исполнении, надежны, краткосрочны, чувствительны, что дает возможность быстрой и ранней диагностики качества окружающей среды.

Методы основаны на использовании индикаторных свойств животных и растений, что подразумевает наличия у последних физиологических, анатомических и поведенческих приспособлений к определенным условиям окружающей среды.

Биоиндикация – это метод оценки, позволяющий при помощи биологических объектов определить состояние окружающей среды. В качестве биоиндикаторов выступают организмы, жизнедеятельность которых тесно связана с определенными условиями среды и которые могут свидетельствовать о присутствии и концентрации загрязняющих веществ. Биоиндикаторы суммируют все биологически важные данные о загрязняющих веществах. Применение биоиндикаторов имеет существенное преимущество, поскольку позволяет избежать использования сложных физико-химических методов анализа, а также применения химических реактивов, которые могут вносить дополнительное загрязнение в окружающую среду.

В качестве биоиндикаторов выступают организмы или сообщества организмов, жизненные функции которых тесно связаны с определенными факторами среды. К числу наиболее известных биологических индикаторов относятся лишайники.

Лишайники – своеобразные симбиотические организмы, слоевище которых образовано грибом (микобионтом) и водорослью (фикобионтом) с преобладанием в большинстве случаев первого. Водоросль снабжает гриб созданными ею в процессе фотосинтеза органическими веществами, а получает от него воду с растворенными минеральными солями. Кроме того, гриб защищает водоросль от высыхания. Комплексная природа лишайников позволяет им получать питание не только из почвы, но и из воздуха, атмосферных осадков, влаги росы и туманов, частиц пыли, оседающей на слоевище. Лишайники относительно неприхотливы к субстрату, однако большинство видов обладает избирательной способностью и поселяется на определенном субстрате (на известняках, кварцах, коре деревьях или гниющей древесине, неподвижно лежащих предметах из стекла, кожи, железа и пр.). Лишайники требовательны к свету, могут переносить засуху, но нуждаются хотя бы в периодическом увлажнении, так как процесс фотосинтеза и дыхания идет лишь во влажных слоевищах.

Известно, что с помощью лишайников можно получить достоверные данные об уровне загрязнения воздуха. Многие лишайники обладают сверхповышенной чувствительностью к некоторым химическим веществам: оксидам серы и азота, тяжелым металлам и другим.

Видовой состав лишайников в разных районах города очень разнообразен. Есть территории (наиболее загрязненные), на которых они практически отсутствуют – лишайниковые «пустыни». Часть города (средняя степень загрязненности), где лишайники с пониженной жизнеспособностью, их малое видовое разнообразие – зона «соревнования». Периферийные зоны города, где встречаются многие виды лишайников – «нормальная» зона.

Эпифитные лишайники предпочитают старые деревья, играет роль вид поверхности коры. На крупнобугристой коре старых деревьев обычно селятся кустистые виды, реже встречаются листоватые и накипные. На слабоморщинистой коре более молодых деревьев растут листоватые и накипные виды, а на гладкой коре поселяются, в основном, накипные лишайники.

Принцип метода. В ряде работ показано, что с помощью лишайников можно получать вполне достоверные данные об уровне загрязнения воздуха. При этом можно выделить группу химических соединений элементов, к действию которых лишайники обладают сверхповышенной чувствительностью: оксиды серы и азота, фторо- и хлороводород, а также тяжелые металлы. Многие лишайники погибают при малейшем загрязнении атмосферы этими веществами.

Процедура определения качества воздуха с помощью лишайников носит название лихеноиндикации.

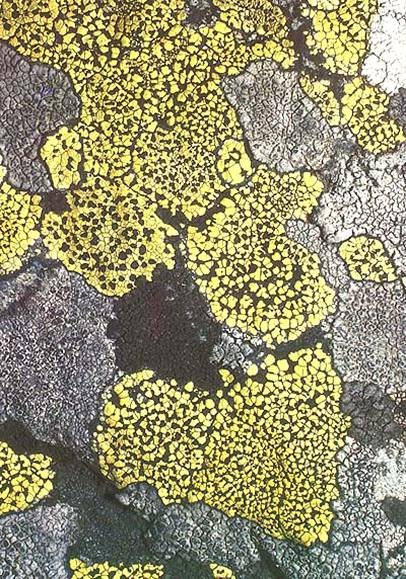

По внешнему виду различают три типа жизненных форм лишайников: накипные, листоватые и кустистые (рис. 5 – 7).

Накипные – имеют слоевище в виде тонкой (гладкой или зернистой, бугорчатой) корочки и очень плотно срастаются с субстратом (корой, камнем, почвой) – отделить их без повреждений от субстрата нельзя.

Рис. 5. Накипные лишайники

1 – аспицилия, 2 – калоплака, 3 – лецидея, 4 – ксантория

Листоватые – имеют вид мелких чешуек или пластинок прикрепляются пучками грибных гиф (ризоидами) и легко отделяются oт субстрата.

Рис. 6. Листоватые лишайники

1 – цитрария, 2 – кладония, 3 – уснея

Кустистые – имеют вид тонких нитей или более толстых ветвящихся кустиков, прикрепляющихся к субстрату своими основаниями.

Рис. 7. Кустистые лишайники

1 – цитрария, 2 – кладония, 3 – уснея

Лишайники по-разному реагируют на загрязненность воздуха: некоторые из них не выносят малейшего загрязнения и погибают. Другие виды приспосабливаются к загрязненному воздуху и живут только в городах. Наиболее устойчивыми к загрязнителям являются накипные лишайники, среднеустойчивы – листоватые, слабоустойчивые – кустистые лишайники.

Лишайники способны долгое время пребывать в сухом, почти обезвоженном состоянии, когда их влажность составляет от 2 до 10% сухой массы. При этом они не погибают, а лишь приостанавливают все жизненные процессы до первого увлажнения. Лишайники могут выдержать сильное солнечное облучение, нагревание и охлаждение.

В связи с тем, что лишайники поглощают воду всей поверхностью тела, в основном из атмосферных осадков и отчасти из водяных паров, влажность слоевищ (тела лишайника) непостоянна и зависит от влажности воздуха. Слоевище лишайников часто сравнивают по свойствам с фильтровальной бумагой.

Многочисленные исследования в районах промышленных объектов, на заводских и прилегающих к ним территориях показывают прямую зависимость между загрязнением атмосферы и сокращением численности определенных видов лишайников. Особая чувствительность лишайников объясняется тем, что они не могут выделять в среду поглощенные токсичные вещества, вызывающие физиологические нарушения и морфологические изменения. По мере приближения к источнику загрязнения слоевища лишайников становятся толстыми, компактными. Дальнейшее загрязнение атмосферы приводит к тому, что части слоевища лишайников окрашиваются в беловатый, коричневый или фиолетовый цвет, их тела сморщиваются и растения погибают. Изучение лишайниковой флоры в населенных пунктах и вблизи крупных промышленных объектов показывает, что состояние окружающей среды существенно влияет на развитие лишайников. По их видовому составу и встречаемости можно судить о степени загрязнения воздуха. Выделяют экологические группы лишайников по месту (субстрату) произрастания.

Напочвенные (эпигейные). Из-за конкуренции с высшими растениями они практически не встречаются на плодородных почвах, предпочитая обедненный песчаный грунт. К эпигейным относятся лишайники, развивающиеся на пнях и в основании стволов деревьев. Следует отметить, что представители этой группы редко встречаются на загрязненной территории.

Поселяющиеся на стволах, ветках кустарников и деревьев (эпифитные). Они представлены тремя типами жизненных форм. Расселение их по стволу зависит от освещенности. Эти лишайники (особенно накипные и реже листоватые) могут быть хорошими биоиндикаторами окружающей среды.

Поселяющиеся на камнях, стекле и стенах (эпилитные) представлены накипными формами. В основном имеют яркую окраску и также могут выступать как биоиндикаторы.

Водные большую часть времени проводят в воде, их виды немногочисленны. В качестве биоиндикаторов применяются редко.

Для индикации в городах чаще всего используются эпифитные лишайники, растущие на коре деревьев. Для экологического мониторинга эпифитные лишайники очень удобны, так как доступны для изучения практически в любое время года и хорошо заметны, особенно на стволах деревьев темного цвета. Следует использовать прямостоячие взрослые, но не больные и не сухостойные деревья. Лишайники растут очень медленно: прирост их при благоприятных условиях колеблется, в зависимости от вида, от 1 до 8 мм в год. Листоватые и кустистые лишайники растут быстрее, чем накипные. Отдельные экземпляры эпифитных лишайников могут жить до 600 лет, но средний возраст этих организмов составляет от 30 до 80 лет. В связи с медленным ростом лишайников для исследования в городе лучше выбирать старые деревья.

Оборудование. Увеличительные стекла (или лупы) и каталоги-определители лишайников; карандаш; блокнот; компас; коробка с пакетами для сбора лишайников. Для оценки степени покрытия деревьев лишайниками необходимо изготовить приспособление из толстого полиэтилена или целлофана в виде квадрата размером 20х20 см, разбив каждую сторону на 10 частей. В результате получается прозрачная сетка, покрывая которой ствол деревьев, можно оценить степень покрытия поверхности дерева лишайником.