- •220700 «Автоматизация технологических процессов и производств»,

- •220400 «Управление и информатика в технических системах»,

- •221000 «Мехатроника и робототехника»

- •Содержание

- •Введение

- •1. Экология как наука

- •1.1. Предмет и задачи экологии

- •1.2. Антропогенные воздействия на биосферу

- •1.3. Представление о природных ресурсах

- •Способ определения площади проективного покрытия лишайниками ствола дерева

- •Оценка качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев

- •Шкала качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев

- •Рабочая шкала для определения биологического индекса

- •Классификация качества воздуха по биологическим показателям

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 2 Определение содержания углекислого газа в атмосферном воздухе рабочей зоны

- •Приближенный состав атмосферы

- •Порядок выполнения работы:

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 3 Определение концентрации аммиака в воздухе

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 4 Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости воды

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 5 Определение содержания анионов в поверхностных водах

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 6 Определение окисляемости природных вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 7 Определение содержания растворенного кислорода в воде

- •Краткая характеристика загрязнённых вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 8 Очистка загрязненных (сточных) вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 9 Очистка сточных вод методом коагуляции

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 10 Флотационная очистка сточных вод

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 11 Очистка сточных вод методом фильтрации

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 12 Очистка сточных вод методом нейтрализации

- •А) Очистка кислых сточных вод методом нейтрализации

- •Порядок выполнения работы

- •Б) Очистка щелочных сточных вод методом нейтрализации

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 13 Влияние загрязнителей на биологические объекты

- •Порядок выполнения работы

- •Зависимость «% погибших дафний – время»

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 14 Определение содержания гумусовых веществ в почве

- •Категории почвы по окраске, содержанию гумуса и плодородию

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 15 Определение кислотности почв и подвижного аллюминия

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 16 Изучение процесса фотосинтеза

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 17 Определение содержания нитратов в растительных объектах

- •Порядок выполнения работы

- •Санитарно-гигиенические нормы и допустимые уровни нитратов в растительных продуктах

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторная работа № 18 Оценка радиоактивности объектов окружающей среды

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Вопросы для самоподготовки

- •3. Основные понятия и техника безопасности при выполнении лабораторных работ

- •3.1. Характеристика и методы объёмного анализа

- •3.2. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ

- •Приложение 2 Предельно допустимые концентрации примесей в воде

- •Приложение 3 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почвах

- •Библиографический список

- •3 08012, Г. Белгород, ул. Костюкова, 46

Б) Очистка щелочных сточных вод методом нейтрализации

Цель работы. Изучить закономерности процесса очистки щелочных сточных вод методом нейтрализации.

Оборудование и реактивы: колбы емкостью 100 мл; бюретка для титрования.

Порядок выполнения работы

1. Определить концентрацию щелочи в исходном растворе. Для этого 10 мл щелочной воды титруют 0,1н раствором НСl в присутствии индикатора бромфенолового синего до изменения окраски раствора в желтый цвет.

2. В 3 колбы объемом 100 мл поместить по 50 мл щелочного раствора. В каждую пробу добавить 0,1 н. раствор нейтрализатора H2SO4 объемом 5, 15, 25 мл, в следующие 3 колбы ‒ нейтрализатор Н3РO4, в последние 3 колбы - нейтрализатор СН3СООН в таких же объемах.

3. Если в процессе нейтрализации образуется осадок, то его отфильтровать, а очищенную воду анализировать на остаточное содержание щелочи, титруя аликвотную часть 10 мл раствором 0,1н НСl в присутствии индикатора бромфенолового синего до изменения окраски раствора.

4. На основании полученных значений рассчитать степень очистки (%) по следующей формуле:

где V1 – объем раствора НСl, пошедшего на титрование исходной сточной воды, мл; V2 – объем раствора НСl, пошедшего на титрование очищенной сточной воды, мл.

Требования к отчету

В отчете приводят название и цель работы. По полученным значениям степени очистки построить график зависимости степени очистки сточной воды от объема добавляемых реагентов, оценить эффективность работы каждого из используемых нейтрализующих веществ. Сделать вывод о целесообразности данного метода.

Вопросы для самоподготовки

1. Методы химической очистки сточных вод.

2. Достоинства и недостатки метода нейтрализации.

3. Виды нейтрализации сточных вод.

4. Реагенты, используемые для нейтрализации сточных вод и их характеристики.

5. Как проводят нейтрализацию сточных вод?

Лабораторная работа № 13 Влияние загрязнителей на биологические объекты

Биотестирование ‒ процедура установления токсичности среды с помощью тест-организмов (тест-объектов), сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-организмов. Для оценки параметров среды используются стандартизованные реакции живых организмов (отдельных органов, тканей, клеток или молекул). В организме, пребывающем контрольное время в условиях загрязнения, происходят изменения физиологических, биохимических, генетических, морфологических или иммунных систем.

Под тест-организмом понимают живой организм, используемый в биотестировании. При выборе таких организмов приходится соблюдать определённые требования, среди которых возможность фиксировать чёткий, воспроизводимый и объективный отклик на воздействие внешних факторов, чувствительность этого отклика на малые содержания поллютантов и др.

Наиболее широко методы биотестирования применяются для оценки качества водных объектов. Качество воды – характеристика состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования. С помощью методов биотестирования определяется токсичность водных объектов, т.е. устанавливается сапробность водоёма, которая указывает на степень загрязнения органическими, гнилостными веществами. Кроме того, биологический анализ определяет наличие токсических веществ, влияющих на водные организмы. Методы определения токсичности позволяют оценить влияние сточных вод на водные организмы.

Токсичность воды – свойство воды вызывать патологические изменения и гибель организмов, обусловленное присутствием в ней токсичных веществ.

Острая токсичность – токсичность воды, проявляющаяся вследствие кратковременного воздействия токсического вещества. Кратковременное биотестирование – до 96 ч позволяет определить острое токсическое действие воды на дафний по их выживаемости. Показателем выживаемости служит среднее количество тест-объектов, выживших в тестируемой воде или в контроле за определённое время. Критерием токсичности является гибель 50 и более % дафний за период времени до 96 ч в тестируемой воде по сравнению с контролем.

Хроническая токсичность среды проявляется через некоторое время в виде нарушений жизненных функций организмов и возникновения патологических состояний. У водных организмов хроническая токсичность выражается в гонадотропном и эмбриотропном действии токсиканта, что приводит к нарушению плодовитости (продуктивности), эмбриогенеза и постэмбрионального развития, возникновению уродств (мутаций) в потомстве, сокращению продолжительности жизни, появлению "карликовых" форм. Длительное биотестирование - 20 и более суток позволяет определить хроническое токсическое действие воды на дафний по снижению выживаемости и плодовитости. Показателем выживаемости служит количество выживших исходных особей в контроле и тестируемой воде, показателем плодовитости – среднее количество молоди, выметанной в течение биотестирования, в пересчете на одну выжившую исходную самку. Критерием токсичности является гибель 20% и более дафний или достоверное снижение их плодовитости в тестируемой воде по сравнению с контролем.

Уровень токсичности воды – количественная характеристика токсичности воды, определяемая через минимальную кратность разбавления, при котором токсичность воды уже не проявляется.

Степень токсичности характеризует общий уровень загрязнения водного объекта, учитывающий присутствие в воде всех токсикантов и их взаимодействие.

Результаты биотестирования устанавливают токсичность вод вне связи с конкретными веществами, т.к. неизвестно, какое именно вещество произвело токсический эффект. Таким образом, биотестирование позволяет определить интегральную токсичность, обусловленную совокупностью всех присутствующих в пробе опасных химических веществ и их метаболитов.

По чувствительности и степени изученности среди тест-организмов, используемых для биотестирования водных объектов,

выделяют дафний (Daphnia magna), несколько видов микроскопических одноклеточных зеленых водорослей из класса протококковых (сценедесмус Scenedesmus guadricauda, хлорелла Chlorella sp.) и пять – шесть видов рыб как аквариумных (гуппи, данио-рерио), так и мелких аборигенных (голец, гольян). Кроме того, для биотестового анализа можно использовать инфузорию туфельку – Paramecium caudatum. Каждый из этих объектов имеет свои преимущества и ограничения при использовании, и ни один из организмов не может служить универсальным «тестером», одинаково чувствительным ко всем загрязняющим веществам.

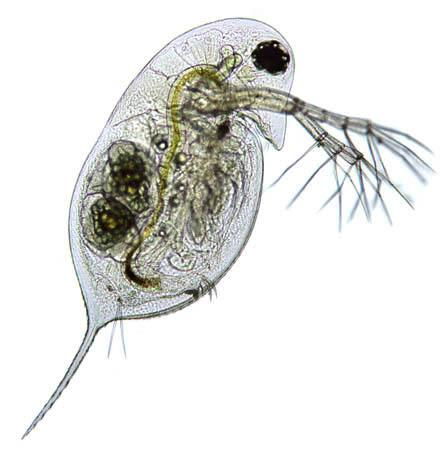

Дафнии (Daphnia) – род ветвистоусых рачков, обитающих в пресноводных водоемах, внешний вид которых представлен на рис. 10.

Рис. 10. Внешний вид ветвистоусых рачков дафний

Дафнии широко распространены на территории России в стоячих и слабопроточных водоемах, особенно в больших количествах встречаются во временных (лужи, канавы) и непроточных водоемах (небольшие озера).

Метод биотестирования с использованием дафний очень удобен, так как они широко распространены в природе, легко культивируются, обладают высокой чувствительностью к токсикантам различной природы (вещества, токсичные для дафний: бихромат калия, медь, кадмий, ртуть и их комбинированное (аддитивное) воздействие, а также хлор, тяжелые металлы, пестициды, аммиак, полихлорфенилы). Оценка токсичности проводится по разнообразным тест-функциям: выживаемости, плодовитости, двигательной активности, поведенческим реакциям, а также по качеству потомства. Дафнии довольно чувствительны к повреждениям, и поэтому для достижения хороших результатов в опыте необходимо, особенно при переносе рачков, соблюдать осторожность.

Большинство методов биотестирования с использованием дафний базируется на регистрации визуально или автоматически гибели рачков под воздействием вредных веществ. Однако еще до гибели действие токсиканта проявляется в изменении поведенческих реакций организмов. Эти реакции можно разделить на функциональные и органические. Функциональные реакции проявляются на ранних стадиях отравления и носят обратимый характер, если воздействие токсиканта прекратится. Органические реакции свидетельствуют о глубоком отравлении организма и носят необратимый характер.

У дафний наиболее показательной поведенческой реакцией является их двигательная активность. Рачки находятся в постоянном движении, чтобы поддерживать оптимальное положение тела в водной толще, осуществлять функцию дыхания, питания и размножения. На воздействие токсикантов дафнии реагируют либо резким повышением двигательной реакции, хаотическим передвижением в пространстве, быстрым вращением на одном месте, либо замедлением гребных вижений, что приводит к скоплению их в придонном слое и в конечном итоге к обездвиживанию.

Цель работы: выявить токсичность вод, содержащих различные загрязнители методом кратковременного биотестирования с использованием рачков рода дафний.