- •56) Расположение канализационных трубопроводов в поперечном профиле проездов

- •Среди химических методов обеззараживания наиболее распространенным в настоящее время является хлорирование.

- •Вторым по распространенности кислородсодержащим реагентом является перманганат калия.

- •Пероксид водорода, как обеззараживающий агент.

- •Из щелочных реагентов ограниченное применение для обеззараживания сточных вод нашла известь.

- •Из физических методов обеззараживания наибольшее применение нашел ультрафиолетовый (уф) метод обработки.

- •13) Высотные схемы очистных соружений

Среди химических методов обеззараживания наиболее распространенным в настоящее время является хлорирование.

Хлорирование – самый экономичный метод обеззараживания.

Хлорирование при дозе остаточного хлора 1,5 мг/дм3 не обеспечивает необходимой эпидемической безопасности в отношении вирусов, цист простейших и лямблий, даже несмотря на высокую эффективность в отношении патогенных бактерий, отсутствие после обработки повторного роста этих бактерий. Сейчас известны методы обеззараживания воды, сочетающие лучшие свойства известных дезинфектантов (хлора, диоксида хлора, озона). К таким методам относится технология обеззараживания воды раствором смеси оксидантов, вырабатываемой в установках. Наиболее распространенным химическим методом обеззараживания с использованием соединений кислорода является озонирование.

Однако, как показывают данные большинства исследователей для инактивации вирусов в сточной воде, требуются значительно более высокие дозы озона чем для тех же микроорганизмов в чистой воде. Обеззараживание сточных вод озоном целесообразно применять после ее очистки на фильтрах или после физико-химической очистки, обеспечивающей снижение содержания взвешенных веществ не менее чем, до 3 - 5мг/дм3 и БПКполн до 10 мг/дм3.

Вторым по распространенности кислородсодержащим реагентом является перманганат калия.

Этот реагент взаимодействует с органическими и неорганическими веществами, что препятствует его дезинфицирующему действию, в результате оно оказывается намного ниже, чем у хлора и озона.

Пероксид водорода, как обеззараживающий агент.

В настоящее время возрос интерес и к пероксиду водорода, как обеззараживающему агенту, обеспечивающему осуществление экологически чистых процессов без образования токсичных продуктов как при обработке сточной воды, так и питьевой воды. Однако установлено, что Н2O2 оказывает инактивирующее действие на бактерии только в довольно высоких концентрациях.

Из щелочных реагентов ограниченное применение для обеззараживания сточных вод нашла известь.

Известкование применяется обычно в сочетании с удалением аммонийного азота из сточных вод отдувкой. Необходимый гигиенический эффект при обработке сточных вод достигается при использовании больших доз реагентов, что сопровождается образованием огромного количества осадка. Этот факт, также как и сравнительно медленное действие на микрофлору, существенно ограничивает применение известкования и делает его неприемлемым для использования на средних и крупных станциях аэрации.

Из физических методов обеззараживания наибольшее применение нашел ультрафиолетовый (уф) метод обработки.

Создание мощных источников излучения, новые конструктивные решения УФ - установок, снабженных чувствительными датчиками, позволяющими измерять и контролировать интенсивность излучения в обрабатываемой воде и обеспечивать автоматическое регулирование интенсивности в зависимости от качества обрабатываемой воды, сделали этот метод конкурентоспособным, сравнимым по стоимости с хлорированием. Действующие в России нормативы по дозе ультрафиолетового излучения в 16-20 мДж/см2 для питьевой воды и 28-30 мДж/см2 для хозяйственно - бытовых и промышленных стоков не обеспечивают достаточной инактивации патогенной микрофлоры.

29) Эвтрофикация - процесс роста биологической растительности водоемов, который происходит вследствие превышения баланса питательных веществ. Глубокая очистка сточных вод может исключить попадание N и Р в водоемы, поскольку при механической очистке содержание этих элементов снижается на 8-10%, при биологической-на 35-50 % и при глубокой очистке-на 98-99 %.Для снижения роста водорослей в водоемах используют различные гербициды. Существенным для последних является снижение концентрации нитратов, представляющих опасность для здоровья человека. Всемирной организацией здравоохранения предельно допустимая концентрация нитратов в питьевой воде принята равной 45 мг/л или в пересчете на азот 10 мг/л, такая же величина принята по санитарным нормам для воды водоемов. Количество и характер соединений азота и фосфора влияют на общую продуктивность водоемов, вследствие чего они включены в число главных показателей при оценке степени загрязнения водоисточников.

Для удаления азота, находящегося в сточных водах в виде свободного аммиака, солей аммония и нитратов, используются следующие методы: отдувка аммиака; удаление нитратов способом ионного обмена, гиперфильтрации, электролиза; восстановление нитратов до молекулярного азота химическим или биологическим способом (денитрификация). Метод отдувки аммиака основан на подавлении диссоциации гидроксида аммония в сильнощелочной среде с образованием газообразного аммиака, который можно отдуть воздухом при многократном разбрызгивании сточной воды. Эффективность отдувки аммиака составляет около 90 %. Аммиак удаляют в дегазаторах с деревянной насадкой или в градирнях.

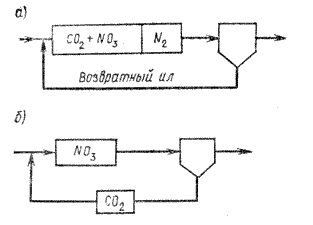

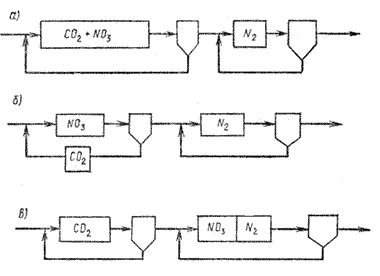

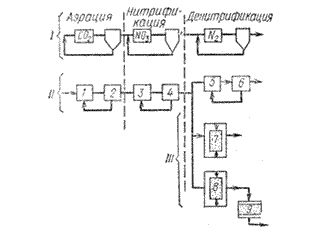

При

одностадийной схеме устраивают аэротенки

с продленной аэрацией, одна секция в

которых выделяется для восстановления

азота нитратов до газообразного азота

(рис.1а). Кроме таких аэротенков при

одностадийной схеме возможно устройство

контактного стабилизатора, так же

разделенного на зоны (рис. 1б); в одной

из них происходит окисление аммонийного

азота до азота нитритов и нитратов, в

другой - восстановление нитратов. По

одностадийной схеме работает Монасская

станция (город Бостон). Режим работы

аэротенка установлен из расчета снижения

концентрации азота в очищенных сточных

водах на 75 % (при обычном методе аэрации

снижение концентрации азота в аэротенке

составляет 20 - 50 %). Первая стадия

полуаэробного окисления осуществляется

в первой секции аэротенка (без подачи

воздуха) при минимальной концентрации

растворенного кислорода. Окислителем

является кислород нитратов очищенных

вод, подаваемых в первую секцию из

вторичных отстойников. Во второй секции

аэротенка окислительный процесс

происходит при аэрации. При этом за счет

кислорода воздуха завершается процесс

нитрификации.

Рис. 1. Одностадийная схема денитрификации

При двухстадийной схеме возможны следующие варианты: аэротенки с продленной аэрацией и изолированным денитрификатором (рис. 6.10, а); контактный стабилизатор с изолированным денитрификатором (рис. 6.10,6); обычный аэротенк и смеситель, которые представляют собой комбинированное сооружение, разделенное на зоны нитрификации и денитрификации (рис. 2).

Трехстадийная обработка требует наибольших капитальных вложений, однако имеет неоспоримые преимущества в смысле надежности, стабильности и простоты действия. Кроме того, эта схема обеспечивает последовательность реакций превращения азотистых соединений в газообразный азот, лучшее удаление углерода, высокую степень нитрификации и денитрификации, что обусловлено использованием изолированной иловой культуры. Удаление углерода с одновременной нитрификацией (см. рис. 1а и 2а) требует длительного времени аэрации для нитрификации, что в свою очередь приводит к увеличению объема сооружений.

Сточные воды, содержащие значительное количество азота нитратной формы, перед подачей на общие очистные сооружения целесообразно подвергать обработке на локальных установках. Для этой цели могут быть использованы аппараты с контактной средой, в частности, пленочные фильтры-денитрификаторы конструкции ВНИИ ВОДГЕО. Пленочные денитрификаторы (рис. 4), работающие по принципу биофильтров, могут применяться для очистки сточных вод с широким диапазоном исходных концентраций нитратного азота. При концентрациях, не превышающих 500 мг/л, используется одноступенчатая схема обработки, при концентрациях 500-1000 мг/л рекомендуется двухступенчатая схема, которая состоит из денитрификатора I ступени, где происходит снижение концентрации нитратного азота до 350-500 мг/л, и денитрификатора II ступени, где концентрация снижается до требуемых пределов. Для обеих ступеней могут быть использованы одинаковые сооружения. Продолжительность пребывания сточных вод в пленочных денитрификаторах 2-3 ч.

Лучшим реагентом для химико-биологического извлечения фосфора считается сернокислый алюминий. При использовании этого коагулянта помимо удаления фосфора достигается более полное удаление бактерий, чем при применении других коагулянтов. При этом величина рН остается в пределах нормы для биологической очистки сточных вод.

В качестве коагулянтов при введении их перед аэротенком можно применять отходы производств, содержащие двухвалентное железо.

Добавление в аэротенк кислых растворов солей трехвалентного алюминия, или железа может разрушить активный ил, если в результате гидролиза алюминия щелочность воды снизится до, нуля, поэтому для сточных вод с низкой щелочностью рекомендуется их подщелачивание. Учитывая, что нитрификация снижает щелочность, биологический процесс очистки сточных вод, сочетающийся с химическим осаждением фосфора, в низкощелочных водах рекомендуется вести до стадии нитрификации.

28) При проектировании канализации городов и промышленных предприятий требуется знать не только нормы и общее количество сточных вод, но и режим их водоотведения, т. е. изменение расходов сточных вод по часам суток, а также значения возможных максимальных расходов, которые определяются так называемыми коэффициентами суточной и часовой неравномерности водоотведения.

Нормами бытового водоотведения учитывают средний суточный (за год) расход сточных вод.

Максимальный суточный расход на одного жителя в населенных пунктах определяют умножением среднесуточного расхода на коэффициент суточной неравномерности водоотведения.

Коэффициентом суточной неравномерности водоотведения Ксут называют отношение максимального суточного расхода к среднему суточному.

Коэффициентом часовой неравномерности водоотведения /С* называют отношение максимального часового расхода к среднему часовому расходу в сутки наибольшего водоотведения. Общий коэффициент неравномерности водоотведения /Собщ получают перемножением коэффициентов суточной и часовой неравномерности.

При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общий коэффициент неравномерности притока сточных вод определяют интерполяцией.

25) Водосточные сети прокладывают, как правило, во вторую очередь, когда водопроводные и канализационные сети уже построены и их расположение принимается во внимание при трассировании водостоков. Водосточные коллекторы прокладывают обычно вдоль оси улиц, с подключением к ним дождеприемников, располагаемых вдоль бордюрного камня в месте сопряжения дорожного полотна и тротуара.

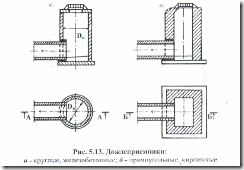

Дождеприемники представляют собой камеры, перекрытые чугунными решетками на уровне покрытия дороги (рис. 5.13).

В плане дождеприемники могут быть круглые диаметром 700 или 1000 мм и прямоугольные 600×900 мм. Они выполняются из кирпича, бетона или железобетона. Вода из дождеприемника по соединительной ветке отводится в водосток. Соединительные ветки располагают, ниже глубины промерзания.

Дождеприемники следует устанавливать:

- на затяжных участках спусков через определенные расстояния, определяемые расчетом, исходя из максимальной ширины потока в лотке перед решеткой, равной 1 м;

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в пониженных местах площадей, дворовых и парковых территорий, площадок парковки автомобилей.

24) Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на такие типы:

механическое - повышение содержания механических примесей,

свойственное в основном поверхностным видам загрязнений;

химическое - наличие в воде органических и неорганических веществ

токсического и нетоксического действия;

бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообразных

патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;

радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в поверхностных

или подземных водах;

тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных ЭС.

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является недостаточно

очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных

животноводческих комплексов, отходы производства при разработке рудных

ископаемых; воды шахт, рудников, обработке и сплаве лесоматериалов; сбросы

водного и железнодорожного транспорта; отходы первичной обработки льна,

пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы, приводят

к качественным изменениям воды, которые в основном проявляются в изменении

физических свойств воды, в частности, появление неприятных запахов, привкусов

и т.д.); в изменении химического состава воды, в частности, появление в ней

вредных веществ, в наличии плавающих веществ на поверхности воды и

откладывании их на дне водоемов.

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами

производства. Количественный и качественный состав их разнообразен и зависит

от отрасли промышленности, ее технологических процессов; их делят на две

основные группы: содержащие неорганические примеси, в т.ч. и токсические, и

содержащие яды.

К первой группе относятся сточные воды содовых, сульфатных, азотно-туковых

заводов, обогатительных фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд и т.д., в

которых содержатся кислоты, щелочи, ионы тяжелых металлов и др. Сточные воды

этой группы в основном изменяют физические свойства воды.

Сточные воды второй группы сбрасывают нефтеперерабатывающие, нефтехимические

заводы, предприятия органического синтеза, коксохимические и др. В стоках

содержатся разные нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и другие

вредные вещества.

Нефть и нефтепродукты на современном этапе являются основными загрязнителями

внутренних водоемов, вод и морей, Мирового океана. Попадая в водоемы, они

создают разные формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную пленку,

растворенные или эмульгированные в воде. Нефтепродукты, осевшие на дно

тяжелые фракции и т.д. При этом изменяется запах, вкус, окраска,

поверхностное натяжение, вязкость воды, уменьшается кол-во кислорода,

появляются вредные органические вещества, вода приобретает токсические

свойства и представляет угрозу не только для человека. 12 г нефти делают

непригодной для употребления тонну воды.

Довольно вредным загрязнителем промышленных вод является фенол. Он содержится

в сточных водах многих нефтехимических предприятий. При этом резко снижаются

биологические процессы водоемов, процесс их самоочищения, вода приобретает

специфический запах карболки.

На жизнь населения водоемов пагубно влияют сточные воды целлюлозно-бумажной

промышленности. Окисление древесной массы сопровождается поглощением

значительного количества кислорода, что приводит к гибели икры, мальков и

взрослых рыб. Волокна и другие нерастворимые вещества засоряют воду и

ухудшают ее физико-химические свойства. На рыбах и на их корме -

беспозвоночных - неблагоприятно отражаются молевые сплавы. Из гниющей

древесины и коры выделяются в воду различные дубильные вещества. Смола и

другие экстрактивные продукты разлагаются и поглощают много кислорода,

вызывая гибель рыбы, особенно молоди и икры. Кроме того, молевые сплавы

сильно засоряют реки, а топляк нередко полностью забивает их дно, лишая рыб

нерестилищ и кормовых мест.

Атомные электростанции радиоактивными отходами загрязняют реки. Радиоактивные

вещества концентрируются мельчайшими планктонными микроорганизмами и рыбой,

затем по цепи питания передаются другим животным. Установлено, что

радиоактивность планктонных обитателей в тысячи раз выше, чем воды, в которой

они живут.

В еще большей степени загрязняют водоемы моющие синтетические средства,

широко используемые в быту. Они находят широкое применение также в

промышленности и сельском хозяйстве. Содержащиеся в них химические вещества,

поступая со сточными водами в реки и озера, оказывают значительное влияние на

биологический и физический режим водоемов. В результате снижается способность

вод к насыщению кислородом, парализуется деятельность бактерий,

минерализующих органические вещества.

Вызывает серьезное беспокойство загрязнение водоемов пестицидами и

минеральными удобрениями, которые попадают с полей вместе со струями дождевой

и талой воды.

Сточные воды, содержащие растительные волокна, животные и растительные жиры,

фекальную массу, остатки плодов и овощей, отходы кожевенной и целлюлозно-

бумажной промышленности, сахарных и пивоваренных заводов, предприятий мясо-

молочной, консервной и кондитерской промышленности, являются причиной

органических загрязнений водоемов.

В сточных водах обычно около 60% веществ органического происхождения, к этой

же категории органических относятся биологические (бактерии, вирусы, грибы,

водоросли) загрязнения в коммунально-бытовых, медико-санитарных водах и

отходах кожевенных и шерстомойных предприятий.

Нагретые сточные воды тепловых ЭС и др. производств причиняют “тепловое

загрязнение”, которое угрожает довольно серьезными последствиями: в нагретой

воде меньше кислорода, резко изменяется термический режим, что отрицательно

влияет на флору и фауну водоемов, при этом возникают благотворные условия для

массового развития в водохранилищах сине-зеленых водорослей - так называемого

“цветения воды” Загрязняются реки и во время сплава, при гидроэнергетическом

строительстве, а с началом навигационного периода увеличивается загрязнение

судами речного флота.

23) Поля орошения и поля фильтрации представляют собой специально подготовленные и спланированные участки земли – карты, являются одними из первых сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях и известны с давних времен. Сущность процесса биологической очистки на полях орошения и полях фильтрации заключается в контакте загрязнителей сточных вод, которые находятся во взвешенном, коллоидальном, или растворенном состоянии, с иммобилизованными микроорганизмами почвенного слоя. Эти микроорганизмы сосредоточены, в основном, на глубине до 0,4 м, что обеспечивает оптимальную аэрацию. Во время этого контакта за счет процессов биосорбции, биоразложения и механической фильтрации сточных вод происходит их очистка.

Предварительное отстаивание сточной жидкости, перед ее подачей на поля, позволяет выделить из нее 50-60% общего числа бактерий и 50-60% (а после горизонтальных отстойников и 95%) яиц гельминтов. Общее снижение концентрации загрязнений по БПКП0ЛН и взвешенным веществам может составлять 100%.

Концентрация питательных элементов (азота, фосфора и калия) в бытовых сточных водах зависит от нормы водоотведения и в среднем составляет: азота 15-60 мг/л; фосфора 3-12 мг/л и калия 6-25 мг/л. Из всей массы удобрительных веществ, внесенных со сточными водами, растениями используется только их часть, приблизительно: азота 50%о, фосфора 40% ‘, и калия 90%. Остальная часть питательных веществ выносится вместе с дренажной водой, а азот частично улетучивается в атмосферу.

Отличаются поля орошения от полей фильтрации тем, что на полях орошения выращиваются овощи, злаки, плодовые и декоративные деревья и кустарники, технические культуры и т.п., утилизируя тем самым биогенные элементы (азот, фосфор, калий и др.), а поля фильтрации служат только для очистки сточных вод.

Существуют коммунальные поля орошения, которые используются в основном для очистки сточных вод, а выращивание сельскохозяйственной продукции играет вспомогательную роль, и земледельческие поля орошения, которые служат для полной биологической очистки сточных вод и планового выращивания сельхозпродукции.

Поля орошения могут устраиваться во всех климатических зонах за исключением районов Крайнего Севера и районов вечной мерзлоты. Глубина залегания грунтовых вод на территории, используемой под поля орошения, должна быть не менее 1,5 м.

Для механизированной обработки поверхности полей орошения тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га, при этом отношение ширины к длине карты должно находиться в пределах от 1:2 до 1:4.

22) Биофильтры классифицируются по различным признакам.

1. По степени очистки —на биофильтры, работающие на полную и неполную

биологическую очистку. Высокопроизводительные биофильтры могут работать на

полную или неполную очистку в зависимости от необходимой степени очистки.

Малопроизводительные биофильтры работают только на полную очистку.

2. По способу подачи воздуха — на биофильтры с естественной и искусственной

подачей воздуха. Во втором случае они часто носят название аэрофильтров.

Наибольшее применение в настоящее время имеют биофильтры с искусственной

подачей воздуха.

3. По режиму работы — на биофильтры, работающие с рециркуляцией и без нее. Если

концентрация загрязнений в поступающих на биофильтр сточных водах невысока и

они могут быть поданы на биофильтр в таком объеме, который достаточен для

самопроизвольной его промывки, то рециркуляция стока не обязательна. При

очистке концентрированных сточных вод рециркуляция желательна, а в некоторых

случаях обязательна. Рециркуляция позволяет понизить концентрацию сточных вод

до необходимой величины, так же как и предварительная их обработка в аэротенках

— на неполную очистку.

4. По технологической схеме — на биофильтры одноступенчатые и двухступенчатые.

Схемы работы одноступенчатых биофильтров с рециркуляцией и без нее приведены на

4.91, а, а двухступенчатых с рециркуляцией — на 4.91,6. Двухступенчатые

биофильтры применяются при неблагоприятных климатических условиях, при

отсутствии возможности увеличивать высоту биофильтров и при необходимости более

высокой степени очистки.

Иногда предусматривается переключение фильтров, т. е. периодическая

эксплуатация каждого из них в качестве фильтра первой и второй ступени.

5. По пропускной способности — на биофильтры малой пропускной способности

(капельные) и большой пропускной способности (высоконагружаемые).

6. По конструктивным особенностям загрузочного материала — на биофильтры с

объемной загрузкой и с плоскостной загрузкой.

21) Аэротенк представляет собой резервуар, в котором медленно движется смесь активного ила и очищаемой сточной жидкости. Для лучшего и непрерывного контакта они постоянно перемешиваются путем подачи сжатого воздуха или с помощью специальных приспособлений. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов-минерализаторов в аэротенк должен непрерывно поступать кислород воздуха. Активный ил представляет собой биоценоз микроорганизмов-минерализаторов, способных сорбировать на своей поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества сточной жидкости. Хороший активный ил имеет компактные хлопья средней крупности.

Эффект очистки в аэротенках, качество и окислительная способность активного ила определяются составом и свойствами сточных вод, гидродинамическими условиями перемешивания, температурой и активной реакцией среды, наличием элементов питания и другими факторами.

Качество ила обусловливается многими факторами. При прочих равных условиях оно зависит от соотношения между массой активного ила (по сухому веществу) и массой загрязняющих веществ, находящихся в очищаемой воде. Это соотношение характеризует нагрузку на ил, которая выражается количеством извлеченных из сточных вод загрязнений по ВПК, приходящихся на 1 г беззольного вещества активного ила. Как правило, 1 г ила сохраняет свою нормальную активность при нагрузке на него 200—400 мг кислорода. При более высоких нагрузках (1000—1200 мг/л), т. е. при работе аэротенков на нРазличают понятия нагрузка на ил и окислительная способность ила. Нагрузка на ил характеризует количество поданных загрязнений, а окислительная способность— количество снятых (переработанных) загрязнений. Окислительная способность зависит от дозы ила, т.е. от количества ила в г (по сухому веществу) в 1 л. Доза ила в аэротенках разных систем и конструкций изменяется от 1 до 20 г/л.

Существует также понятие возраст ила — среднее время пребывания ила в аэротенках.

Показатель качества активного ила — его способность к оседанию, которая оценивается иловым индексом, представляющим собой объем активного ила, мл, после 30-минутного отстаивания 100 мл иловой смеси, отнесенный к 1 г сухого вещества ила. Глубоко минерализованный ил имеет индекс 60—90. Недостаточно хорошо работающий ил способен «вспухать». В этом случае иловый индекс более 150—200.

Смесь сточной жидкости с активным илом должна аэрироваться на всем протяжении аэротенка. Это необходимо не только для того, чтобы обеспечить микроорганизмы-минерализаторы достаточным количеством кислорода воздуха, но и для поддержания ила во взвешенном состоянии. Кислород нагнетается в аэротенк воздуходувками или засасывается из атмосферы при сильном перемешивании содержимого аэротенка.

Отличительная особенность аэротенка как сооружения биологической очистки в том, что процесс очистки можно регулировать до необходимой по местным условиям степени. Чем длительнее процессы аэрации, чем больше воздуха и активного ила, тем лучше очищается вода.

Различают аэротенки-смесители, аэротенки-вытеснители и аэротенки промежуточного типа. В зависимости от местных условий аэротенки проектируют либо на полную, либо на частичную биологическую очистку. По технологической схеме различают аэротенки одноступенчатые, двухступенчатые и аэротенки с регенераторами

Прошедшая аэротенк сточная вода вместе с активным илом поступает во вторичный отстойник, где активный ил отделяется от очищенной сточной воды. Отделенный активный ил снова перекачивается в канал перед аэротенком для дальнейшего использования. Этот ил называется циркуляционным. В процессе окисления им органического вещества количество ила в связи с ростом микроорганизмов и наличием органических загрязнений непрерывно возрастает, поэтому часть ила приходится все время удалять.

В самом начале процесса при смешении сточной жидкости с активным илом загрязнения сорбируются на активном иле и частично окисляются, в результате чего резко снижается биохимическая потребность сточной жидкости в кислороде. По существу, загрязнения извлекаются довольно быстро, примерно в течение 2 ч. Частичная сорбция нерастворимых и коллоидных веществ может происходить и при недостатке кислорода. На второй стадии процесса активный ил регенерируется, т. е. восстанавливается его сорбционная способность, а также окисляются задержанные ранее на иле загрязнения. Скорость потребления кислорода на этой стадии процесса значительно меньше, чем в первой. На третьей стадии процесса идет нитрификация аммонийных солей, скорость потребления кислорода здесь снова возрастает.

20) Насосные станции для перекачивания атмосферных вод. Атмосферные воды по дождевой канализационной сети поступают в водоем, как правило, самотеком.

Приток атмосферных вод регулируется временным сбросом части пиковых расходов в резервуары или пруды-накопители, опорожняемые во время и после прекращения дождя. Регулирующие резервуары (пруды) позволяют уменьшить диаметры напорных труб, подачу насосной станции, а следовательно, и мощность устанавливаемых насосов. Резервуары могут быть закрытыми или открытыми в виде прудов-накопителей.

Насосные станции, перекачивающие атмосферные воды, работают непродолжительный период времени и, если принять большое Q„c, то установленное мощное оборудование и проложенные трубопроводы больших диаметров будут использоваться непроизводительно. При выборе насосного оборудования следует стремиться к установке минимального числа рабочих насосов. Обычно приток дождевых вод к насосной станции весьма значителен, а требуемый напор небольшой. В силу этих обстоятельств на насосных станциях рекомендуется устанавливать осевые или крупные водопроводные насосы (типа Д) и только под залив. Резервные насосы на таких станциях не устанавливают, за исключением отдельных случаев при соответствующем технико-экономическом обосновании. Ремонт и профилактический осмотр насосов производят в зимний период или в сухой сезон.

Насосные станции для перекачивания осадка из первичных отстойников и уплотненного активного ила. Насосные станции, перекачивающие свежий осадок из первичных отстойников в метантенки или в другие сооружения обработки осадка, устраивают в виде насосных установок, а также отдельных насосных станций. Установки располагают в общем технологическом помещении цеха, например в камере управления первичными отстойниками. В этом случае приемные резервуары не устраивают. Осадок из отстойника по выпускному трубопроводу поступает непосредственно во всасывающий трубопровод насосов. При сооружении станций очистки сточных вод насосные станции для перекачивания сырого осадка из первичных отстойников в метантенки часто проектируют отдельно. Здание насосной станции в этом случае состоит из двух отделений — резервуара и машинного зала.

В зависимости от схемы расположения отдельных сооружений очистки сточных вод и их взаимного высотного расположения насосная станция для перекачивания сырого осадка из первичных отстойников может быть объединена с насосной станцией для перекачивания уплотненного активного ила. В зависимости от требуемой подачи уплотненный активный ил можно перекачивать насосами для сырого осадка или установить дополнительные насосы. Приемный резервуар сырого осадка можно использовать для приема уплотненного активного ила. При таком решении значительно сокращаются эксплуатационные расходы и капитальные вложения.

Объем осадка, осаждаемого в первичных отстойниках, и объем избыточного активного ила принимают по проекту станции очистки сточных вод.

Насосы в машинном зале размещают по однорядной схеме с параллельным расположением осей агрегатов в ряду и устанавливают их только под залив. Установка насосов на допустимой геометрической высоте всасывания разрешается только при соответствующем технико-экономическом обосновании. При проектировании всасывающих и напорных трубопроводов следует предусмотреть возможность последовательного включения двух насосов для увеличения создаваемого ими напора при промывании трубопроводов и пуска насосов после длительной остановки. При размещении насосов необходимо соблюдать те же требования, что и при проектировании канализационных станций, перекачивающих сточные воды.

19) осадков очистных сооружений (ООС) в странах ЕС значительно возросло. ООС образуются в результате отстаивания на этапах первичной и вторичной обработки сточных вод. Эти осадки, содержащие до 95% влаги, с целью уменьшения массы и объема, стабилизации органических веществ, обеззараживания и в зависимости от последующего использования подвергают различным видам обработки. Наиболее часто применяется механическое обезвоживание, позволяющее получить осадки с содержанием 18-35% сухого вещества. В странах ЕС в качестве биологической обработки применяют анаэробное сбраживание (как вариант, с использованием энергии биогаза) - 68%, аэробное сбраживание - 14%, применяют также химическую стабилизацию - 8%, без обработки остаются 8% ООС. Внесение ООС при соблюдении правильных пропорций улучшает физико-химические свойства почвы, такие как содержание органических веществ, биогенов, пористость, плотность, стабильность почвенных агрегатов, способность удержания влаги. Возрастает также биомасса микробов в почве. При этом содержащиеся в ООС тяжелые металлы, патогены, органические загрязняющие вещества могут ухудшить как свойства почвы, так и оказать отрицательное воздействие, достигнув пищевой цепи.

18) В соответствии с постановлением 185/2003 в отношении использования регенерированной воды выделяются три основные категории:

– системы орошения: полив культурных растений, предназначенных для производства пищевых продуктов для потребления человеком и домашними животными, а также продуктов непродовольственной сферы, полив участков озеленения, садово-парковых зон и спортивных объектов;

– гражданское назначение: мойка мостовых и тротуаров населенных пунктов, водоснабжение отопительных сетей и сетей кондиционирования воздуха, водоснабжение вторичных водораспределительных сетей (отдельно от питьевого водопровода) без права непосредственного использования такой воды в зданиях гражданского назначения за исключением систем слива туалетов и санузлов;

– промышленное назначение: снабжение систем пожаротушения, производственных контуров, моечных систем, термических циклов производственных процессов с исключением областей применения, предусматривающих контактирование вторичной регенерированнойводы с пищевой, фармацевтической и косметической продукцией.

17) Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков, или для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров.

Вторичные отстойники бывают вертикальными, горизонтальными и радиальными. Для очистных станций небольшой пропускной способности обычно применяют вертикальные, а для больших и средних станций — горизонтальные и радиальные вторичные отстойники.

Вертикальные вторичные отстойники конструктивно не отличаются от первичных отстойников, но имеют меньшую высоту.

Расчет вертикальных отстойников состоит в определении их глубины и диаметра по заданным скоростям движения воды v и продолжительности отстаивания t, от которых зависит эффект задержания ила.

Центральную трубу рассчитывают на суммарный расход сточной воды q и активного ила дил при скорости протока не более 30 мм/с; собственно отстойник — только на расход воды q, так как через рабочее сечение отстойника протекает только очищенная вода, а активный ил, поступающий вместе с водой, выпадает на дно и удаляется из отстойника.

Нижняя часть отстойников устраивается пирамидальной или конусной для того, чтобы ил хорошо сползал вниз; уклон стенок этой части должен быть не менее 50° (для пирамидальных) и 45° (для конусных).

Между проточной (рабочей) частью отстойника и иловой его частью необходимо предусматривать нейтральный слой высотой 0,5 м.

Вторичный радиальный отстойник диаметром 24 м. Смесь сточной воды и активного ила по подводящему трубопроводу диаметром 1200 мм направляется в центральное распределительное устройство. Последнее представляет собой вертикальную стальную трубу, переходящую наверху в плавно расширяющийся раструб, который оканчивается ниже горизонта воды в отстойнике. Выходя из распределительного устройства, смесь попадает в пространство, ограниченное стенками металлического направляющего цилиндра высотой 1 3 м который обеспечивает заглубленный выпуск иловой смеси в отстойную зону. Осветленная вода собирается через водослив сборным кольцевым лотком, из которого поступает в выпускную камеру. Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется самотеком под гидростатическим давлением с помощью илососа по трубопроводу в иловую камеру. В ней установлен щитовой электрифицированный затвор с подвижным водосливом, обеспечивающим возможность как ручного, так и автоматического регулирования отбора ила из отстойника путем плавного изменения гидростатического напора от 0 до 1,2 м.

Работа затвора автоматизируется в зависимости от уровня ила в отстойнике, который фиксируется датчиком уровня ила с фотосопротивлением.

Для опорожнения отстойника служит трубопрово

Илоуплотнители. Осаждающийся во вторичных отстойниках активный ил имеет высокую влажность (99,2—99,5%). Основная часть этого ила поступает на регенерацию и снова подается в аэротенк; этот ил называют рециркуляционным. Так как в результате деятельности микроорганизмов масса активного ила непрерывно увеличивается, то образуется так называемый избыточный активный ил, который отделяется от рециркуляционного и направляется на дальнейшую переработку (в метантенки, на обезвоживающие установки, а также для использования в сельском хозяйстве).

Направлять в метантенки огромную массу избыточного активного ила с высокой влажностью нерентабельно, поэтому его предварительно уплотняют. Применяемые для этого сооружения называются илоуплот-нителями. Устройство илоуплотнителей на современных станциях аэрации обязательно.

Прирост активного ила зависит от содержания в очищаемой воде взвешенных и растворенных (преимущественно органических) веществ и от эффективности работы первичных отстойников.

16) При прокладке канализационных линий встречаются естественные и искусственные препятствия — реки, овраги, судоходные каналы, железные дороги и различные подземные инженерные сооружения. Прокладка этих линий через реки и овраги, а также судоходные каналы осуществляется с помощью специальных устройств — дюкеров, переходов и эстакад.

Дюкер (рис. 1) представляет собой изогнутую в вертикальной плоскости трубу, состоящую из трех частей: средней, которую укладывают почти горизонтально на дно оврага или реки, и двух других — нисходящей и восходящей. Движение жидкости в дюкере будет происходить только тогда, когда напор, создаваемый вследствие разности отметок горизонтов воды перед входом в дюкер и после выхода из него, будет больше, чем сумма сопротивлений (потери на трение по длине дюкера и местные сопротивления), возникающих в дюкере при движении по нему жидкости.

Чтобы трубы дюкера не засорялись, их диаметр должен быть не менее 150 мм

Дюкеры выполняют из стальных труб. С наружной стороны стальные трубы обязательно надо покрывать усиленной антикоррозийной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Дюкеры укладывают не менее чем в две линии. Каждую линию дюкера нужно проверять на пропуск расчетного расхода. При переходах через овраги и суходолы допускается прокладка одной линии дюкера из напорных железобетонных или пластмассовых труб. Расчетная скорость движения сточных вод в дюкерах должна быть не менее 1 м/с; в местах подхода сточных вод к дюкеру скорости потока не должны превышать скоростей движения воды в дюкере. Глубина заложения дюкера от отметки дна реки до верха трубы принимается не менее 0,5 м, а в пределах фарватера на судоходных реках не менее 1 м. Расстояние между нитками дюкера в свету принимается в зависимости от давления не менее 0,7—1,5 м. Во входной и выходной камерах дюкера и на аварийном выпуске устраивают затворы, причем затвор на аварийном выпуске должен быть опломбирован органами санитарной охраны.

При прокладке канализационных линий через небольшие овраги иногда целесообразно применять эстакады. Эстакада представляет собой опорную конструкцию в виде моста, предназначенную для укладки на ней самотечных канализационных линий с заданным уклоном. Трубы укладывают обычно в железобетонных или деревянных коробах, которые для предотвращения замерзания сточной воды утепляют каким-нибудь теплоизоляционным материалом (чаще всего шлаком).

Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги проектируются под дорогами по путепроводам или эстакадам. Под магистральными железными дорогами и автомобильными дорогами I и II категорий трубы укладывают в футлярах.

Переходы бывают напорные и самотечные. Для переходов через железнодорожное полотно нельзя применять такие же канализационные трубы, какие приняты для всей трассы (разрешается только в крайних случаях для железнодорожных путей местного значения). К переходам предъявляют особо повышенные требования: их следует устраивать в местах с наименьшим числом железнодорожных путей, трубы должны быть защищены от воздействия дополнительных нагрузок.

Стальные трубопроводы, укладываемые в траншею, футляр или туннель, необходимо покрыть усиленной антикоррозийной изоляцией. При пересечении электрифицированных железных дорог металлические трубопроводы требуется защищать от электрокоррозии.

Самотечные трубопроводы часто пересекаются

с естественными и искусственными

препятствиями. К естественным препятствиям

относятся реки, ручьи, овраги, суходолы,

к искусственным: автомобильные и железные

дороги, подземные пешеходные переходы

и т.д.

Пересечение может выполняться

в виде дюкеров, сифонов, эстакад, в виде

самотечных трубопроводов, уложенных в

футляре.

Если трубопровод и

препятствие расположены примерно на

одном и том же уровне по отметкам, то

пересечение выполняется в виде дюкера

(рис.41). Дюкер состоит из следующих

основных элементов: напорных трубопроводов,

верхней и нижней камер. Напорные

трубопроводы выполняются не менее чем

из 2-х ниток стальных труб с усиленной

антикоррозийной изоляцией. Диаметр

труб не менее 150мм. Обе нитки должны быть

рабочими. Допускается при небольших

расходах устройство дюкера с одной

рабочей и одной резервной ниткой. Дюкер

укладывается в траншее по дну русла.

Угол наклона восходящей части дюкера

![]() должен

быть не менее 200. Глубина h1

должна приниматься не менее 0,5м, а на

судоходных реках в пределах фарватера

не менее 1,0м. Расстояние в не менее

0,7-1,5м. Аварийный выпуск может быть

проложен из верхней камеры дюкера или

из ближайшего колодца перед ним. Его

устройство согласовывается с органами,

осуществляющими контроль над охраной

и использованием водоема.

должен

быть не менее 200. Глубина h1

должна приниматься не менее 0,5м, а на

судоходных реках в пределах фарватера

не менее 1,0м. Расстояние в не менее

0,7-1,5м. Аварийный выпуск может быть

проложен из верхней камеры дюкера или

из ближайшего колодца перед ним. Его

устройство согласовывается с органами,

осуществляющими контроль над охраной

и использованием водоема.

15) В начальных участках внутриквартальной и уличной канализационных сетей расчетный расход обычно невелик, и поэтому можно было бы применять трубы малого диаметра. Во избежание частого засорения труб и для удобства их прочистки установлены следующие минимальные диаметры труб: а) для бытовой канализации — внутриквартальной 150 мм, уличной 200 мм; б) для дождевой и общесплавной канализации — внутриквартальной 200 мм, уличной 250 мм; в) для напорных илопроводов — 150 мм.

В населенных пунктах с расходом сточных вод до 500 м3/сутки допускается уличные сети бытовой канализации укладывать из труб диаметром 150 мм. Для производственной канализации также допускается применение труб диаметром 150 мм.

Наполнением называется отношение высоты протекающего слоя воды h к внутреннему диаметру круглого коллектора d (см. рис. 3.2) или к высоте Н коллекторов других форм сечения

Степень наполнения труб при самотечном режиме течения воды нормируется. Наполнение, соответствующее пропуску расчетного расхода, называют расчетным. Расчетное наполнение предусматривают на расчетный период действия канализации.

Общесплавную и дождевую канализационную сеть рассчитывают на полное наполнение при максимальной интенсивности дождя.

Бытовую и производственную канализационные сети рассчитывают на частичное наполнение труб, чтобы иметь некоторый запас в площади сечения труб на неравномерное поступление сточных вод и обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и ^взрывоопасных газов

При кратковременном пропуске по бытовой и производственной сетям диаметром до 500 мм душевых и баыно-прачечных вод допускается полное наполнение.

Глубина потока в открытых каналах (канавах) и кюветах дождевой сети, расположенных в пределах населенного пункта, не должна быть больше 1 м. Бровка канавы должна возвышаться на 0,2 м выше наивысшего горизонта воды в канаве.

14) Стоимость устройства канализационной сети и сроки строительства в значительной степени зависят от глубины укладки канализационных труб. Поэтому очень важно установить минимальную глубину, на которой технически и экономически целесообразно по местным условиям прокладывать канализационную сеть. Заглубление сети вызывается необходимостью предохранить ее от промерзания и механических повреждений, а также обеспечить возможность присоединения канализуемых объектов и других линий.

Опасность замерзания воды в канализационной сети значительно меньше, чем в водопроводной. По канализационной сети постоянно протекают сточные воды с температурой не ниже 10—14° С, с самых нижних участков и до верха вытяжных домовых стояков непрерывно движется теплый воздух, в связи с тем, что температура сточных вод зимой выше температуры наружного воздуха. Вокруг трубопровода создается тепловой пояс грунта.

Наименьшую глубину заложения труб принимают по опыту эксплуатации канализаций в данном районе. Уменьшение глубины заложения труб против принятой в данном районе допускается при утеплении труб.

При отсутствии опыта эксплуатации для данных местных условий наименьшую глубину заложения лотка труб принимают: для труб диаметром до 500 мм—на 0,3 м, а для труб больших диаметров—на 0,5 м менее наибольшей глубины промерзания в данном районе, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметки планировки.

Наибольшая глубина заложения самотечных коллекторов при производстве работ открытым способом не должна превышать 6—8 м. При большей глубине коллекторы прокладывают способом щитовой проходки.