- •1. Тексты лекций

- •Тема 1. Генетика – наука о наследственности и изменчивости.

- •Общие закономерности наследования признаков

- •Тема 2. Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. Множественный аллелизм

- •Тема 3. Дигибридное скрещивание. З-ий закон менделя

- •Тема 4. Полигенное наследование сложных признаков. Типы взаимодействие генов

- •Тема 5. Сцепленное наследование генов

- •Тема 6. Генетика пола

- •Тема 7. Генная и клеточная инженерия как основные направления биотехнологии

- •Свойства гена

- •Проект « Геном человека»

- •Определение хромосомной локализации генов

- •Тема 8. Геном человека

- •Основные отличия геномов разных видов

- •Тема 9. Организация генов. Сущность и основные свойства генетического кода

- •Свойства генетического кода

- •Тема 10. Организация генетического материала

- •Тема 11. Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака. Модификационная изменчивость

- •Характеристика модификаций:

- •Тема 12. Наследственная изменчивость генетического материала

- •Комбинативная изменчивость

- •Мутационная изменчивость

- •Генные мутации

- •Генные (точковые) мутации

- •Хромосомные перестройки (аберрации)

- •Внутрихромосомные перестройки

- •Межхромосомные перестройки

- •Геномные мутации

- •Наиболее частые внешние признаки синдрома Дауна (Лазюк, 1991)

- •Тема13. Механизмы внеядерной наследственности

- •Геном митохондрий эукариотических организмов

- •Тема 15. Деление клеток. Стадии клеточного цикла

- •Типы деления клеток

- •Тема 16. Развитие зародыша человека

- •Оплодотворение и развитие

- •Тема 17. Значение генетики для медицины и здравоохранения

- •Цели, задачи и методы медико-генетического консультирования (мгк)

- •Современные методы пренатальной диагностики наследственных заболеваний

- •Определение альфа-фетопротеина

- •Ультразвуковое исследование (узи)

- •Амниоцентез

- •Кордоцентез

- •Фетоскопия

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Тема 18. Дифференциальная активность генов

- •Тема 19. Закон гомологических рядов наследственной

- •Селекция микроорганизмов. Биотехнология. Традиционная селекция

- •Биотехнология. Новейшие методы селекции

- •Тема 20. Популяционная генетика Биологический вид: его критерии и структура. Популяция

- •Основное содержание и методические материалы:

- •Способы изоляции, препятствующие скрещиванию разных видов

- •Наследственность и изменчивость. Искусственный отбор

- •Основное содержание и методические материалы:

- •Борьба за существование

- •Основное содержание и методические материалы:

- •Естественный отбор и другие факторы эволюции

- •Приспособленность организмов и ее относительность

- •Основное учебное содержание и методические материалы:

- •Образование новых видов. Макроэволюция. Современная система органического мира

- •Основное учебное содержание и методические материалы:

- •Сравнительная характеристика растений разных классов

- •Эволюционное учение

- •Основное учебное содержание и методические материалы:

- •2. Материалы для проведения лабораторных работ

- •Тема 1. Заслуги г. Менделя. Моногибридное скрещивание. 1,2 законы. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование

- •Познакомить с историей возникновения генетики как науки, заслугами г.Менделя, его гибридологическим методом исследования, с основными генетическими понятиями и терминами.

- •Женский организм - «зеркало Венеры»,

- •Тема 2. Менделирующие признаки человека

- •Самостоятельная работа «Создай лицо ребенка»

- •Ход работы:

- •Цвет волос

- •Тема 3. Дигибридное скрещивание. З-й закон менделя. Отработка практических навыков по решению задач

- •I. Определение генотипа родителей по фенотипу потомков

- •II. Множественный аллелизм

- •III. Дигибридное скрещивание

- •IV. Полигибридное скрещивание

- •Тема 4. Типы взаимодействия генов, определяющих сложные признаки

- •Убедить в том, что взаимодействие двух или нескольких генов может привести к новообразованию (формированию нового свойства признака). Ход работы:

- •I. Комплементарность (или кооперация)

- •Р. АаВв х Аавв гаметы: аВ____ Ав

- •I. Эпистаз

- •III. Полимерия

- •Кумулятивная полимерия

- •Некумулятивная полимерия

- •IV. Модифицирующее действие генов

- •Тема 5. Множественное действие гена (плейотропия). Наследование летальных генов

- •I. Плейотропное действие гена

- •II. Наследование летальных генов при моногибридном скрещивании

- •III. Летальные гены при дигибридном скрещивании

- •Тема 6. Использование критерия хи–квадрат

- •Решение задач с применением хи–квадрата

- •Тема 7. Модельные объекты генетического анализа

- •I. Общая характеристика модельных объектов

- •II.Изучение стадий развития и строения тела плодовой мушки

- •Тема 8. Мутации мушки дрозофилы

- •I. Мутация глаз

- •II. Мутации крыла

- •III. Мутации щетинок

- •IV. Мутации, связанные с пигментацией тела

- •Тесты на сцепленные с полом рецессивные летальные мутации у дрозофилы

- •Тема 9. Сцепленное наследование генов

- •Задача 1.

- •Выяснение генотипов особей и определение вероятности рождения потомства с анализируемыми признаками

- •Тема 10. Наследование генов, локализованных в половых хромосомах Наследование летальных генов

- •Наследование, сцепленное с полом

- •Задачи на совместное наследование сцепленных генов и генов негомологичных хромосом

- •Полное и неполное сцепление генов

- •Тема 11. Молекулярная генетика

- •Образцы решения задач:

- •Тема 12. Генеалогический метод составления родословных

- •Аудиторная работа

- •Оценка генеалогического анамнеза (га)

- •Основные цели исследования:

- •Примеры оценки генеалогического анамнеза

- •Тема 13. Популяционно-статистический метод

- •Панмиктическая популяция и ее характеристики

- •Аудиторная работа:

- •Тема 14. Дерматоглифика – как один из методов медицинской генетики

- •Практическая часть работы: Проведение дактилоскопического и пальмоскопического анализа

- •Пальмоскопия

- •Наследственные заболевания, при которых выявляется чпл:

- •Тема 15. Цитогенетический метод

- •Лабораторная работа: Применение кариотипирования

- •1. Анализ фотокариограммы здорового человека

- •2. Анализ фотокариограммы больных с хромосомными нарушениями

- •Тема 16. Иммуногенетика. Система групп крови аво

- •Система групп крови ав0

- •Распространение аллелей групп крови аво в различных странах мира (%)

- •Резус-фактор

- •Тема 17. Биохимический скрининг болезней обмена веществ

- •1. Наследственные болезни обмена аминокислот:

- •2. Наследственные болезни углеводного обмена

- •3. Наследственные болезни обмена липидов (липидозы сыворотки крови)

- •4.Наследственные болезни пуринового и пиримидинового обмена

- •5. Наследственные болезни обмена металлов

- •6. Наследственные болезни соединительной ткани

- •Тема 18. Близнецовый метод медицинской генетики

- •Тема 20. Методы вариационной статистики

- •I. Группировка данных

- •Рекомендуемое число классов вариационного ряда в зависимости от объема выборки

- •Построение вариационного ряда преследует две цели:

- •II. Статистические сравнения

- •Критерий хи-квадрат

- •Вычисление критерия х2 (хи-квадрат)

- •Стандартные значения х2

- •Вариант тестирования на знание исторических дат, связанных с выдающимися событиями в области генетики:

- •Часть I. Закономерности микроэволюции

- •Понятие вида в современной биологии

- •Современная биология полагает вид как основную таксономическую категорию в биологической систематике.

- •Различия между видами получили название критериев. В современной систематике выделяют следующие критерии:

- •Популяционная структура вида

- •Я щерицы одного вида

- •1Подвид 2подвид

- •Механизмы репродуктивной изоляции

- •Современная концепция политипическоо вида

- •Литература: Основная

- •Дополнительная

Тема 15. Цитогенетический метод

Основа метода — микроскопическое изучение хромосом человека. Цитогенетические исследования стали широко использоваться с начала 20-х гг. XX в. для изучения морфологии и подсчета хромосом человека, культивирования лейкоцитов для получения метафазных пластинок.

Развитие современной цитогенетики человека связано с именами цитологов Д. Тио и А. Левана. В 1956 г. они первыми установили, что у человека 46, а не 48, как думали раньше, хромосом. Это событие положило начало широкому изучению митотических и мейотических хромосом человека.

В 1959 г. французские ученые Д. Лежен, Р. Тюрпен и М. Готье установили хромосомную природу болезни Дауна. В последующие годы были описаны многие часто встречающиеся у человека хромосомные болезни. Цитогенетика стала важнейшим разделом практической медицины. В настоящее время цитогенетический метод применяется для диагностики хромосомных болезней, составления генетических карт хромосом, изучения мутационного процесса и др.

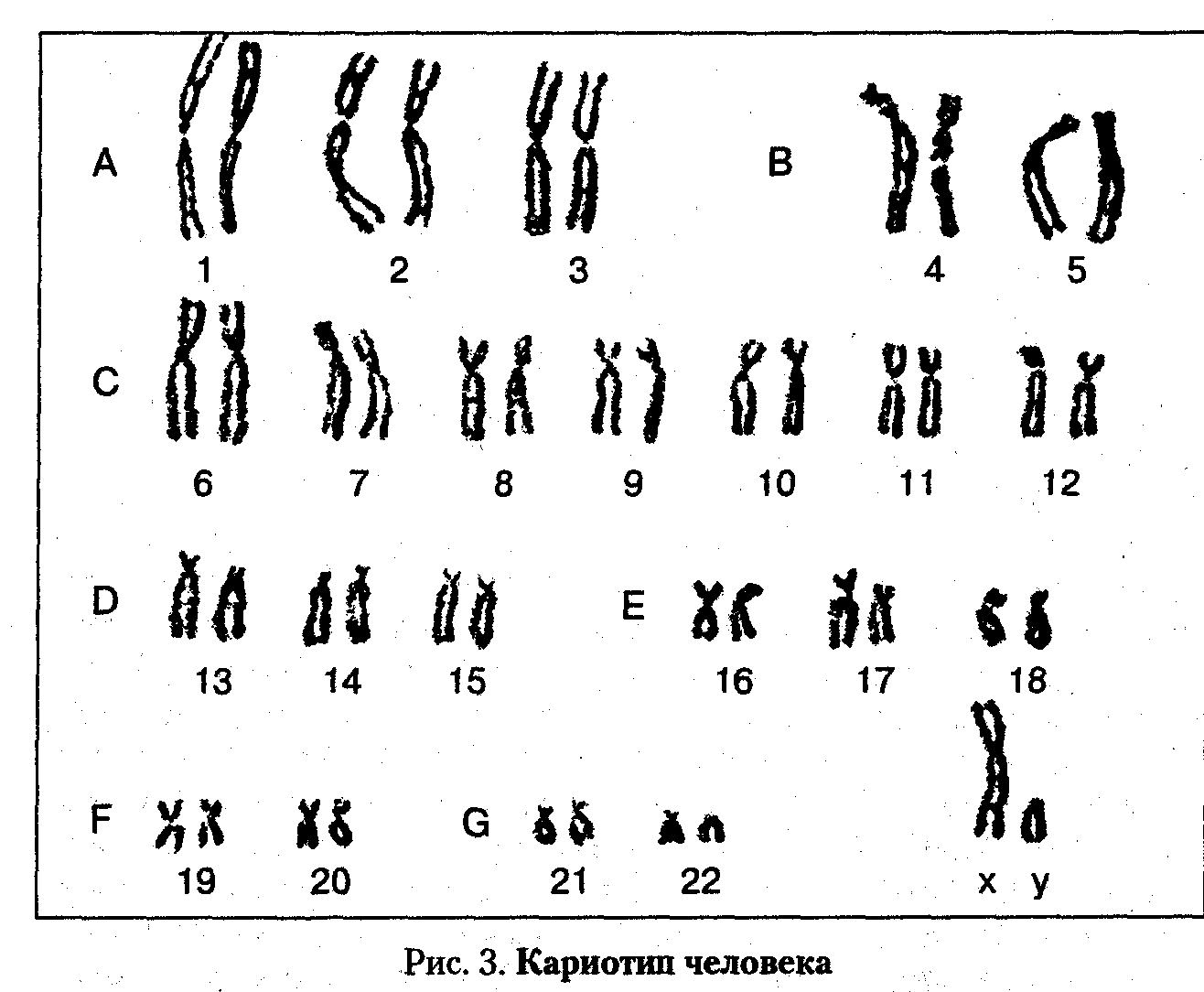

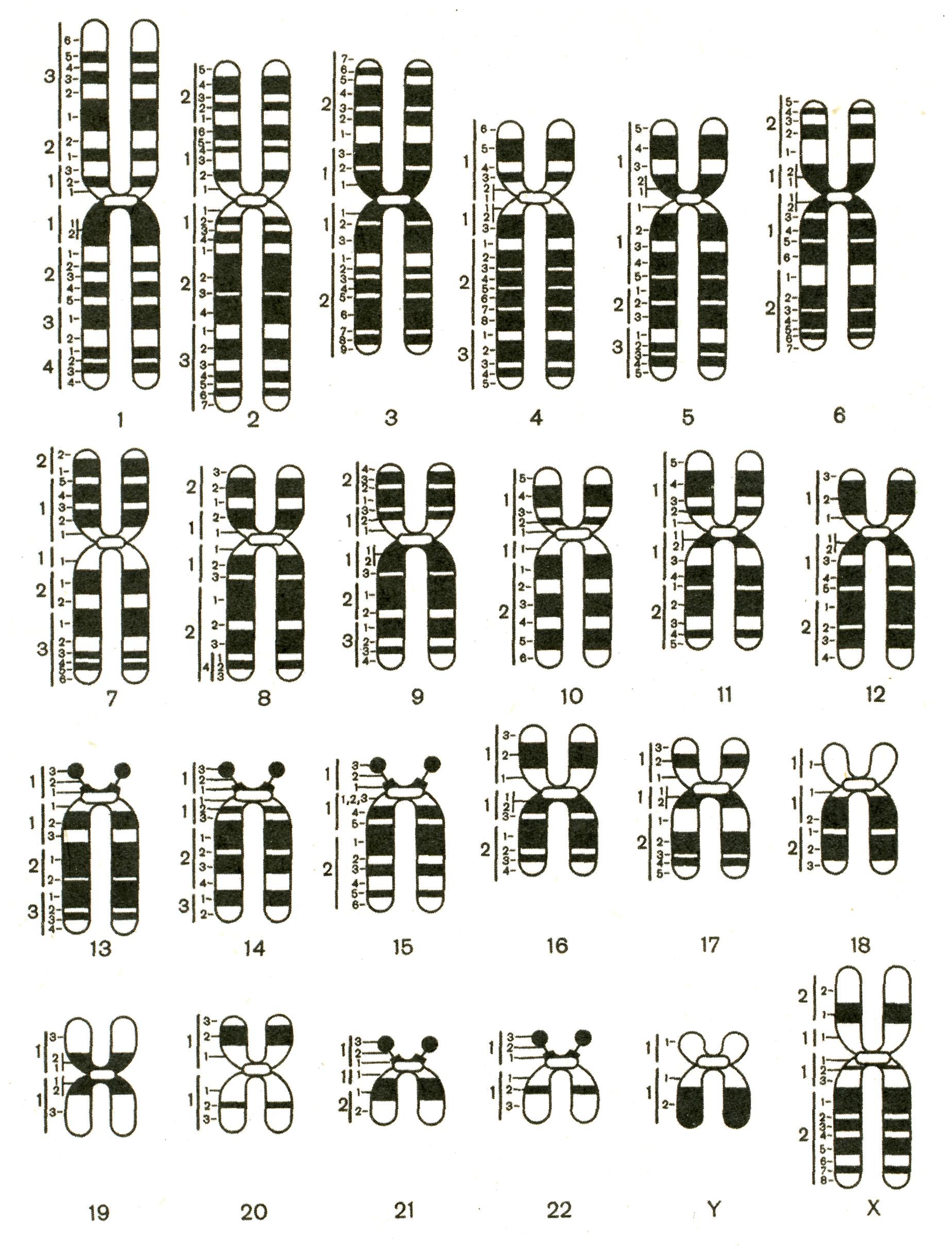

В I960 г. в Денвере (США) была разработана первая Международная классификация хромосом человека. В ее основу легли размеры хромосом и положение первичной перетяжки — центромеры. Все хромосомы по форме разделены на метацентрические, субмета-центрические и акроцентрические и подразделены на 7 групп, обозначенных латинскими буквами А, В, С, D, Е, F и G. Каждая пара хромосом обозначена порядковым номером от 1 до 23, отдельно выделены половые хромосомы — Х и Y (рис.1) У женщин две Х-хромосомы, у мужчин Х и Y-хромосомы. Х-хромосома у женщин не отличается от аутосом группы С; Y-хромосома акроцентрическая, сходная с хромосомами группы G, не имеет спутников. Длина короткого плеча может значительно изменяться. Аутосомы группы С и D содержат в коротких плечах районы ядрышкового организатора.

В 1971 г. на I Пражской конференции генетиков в дополнении к Денверской классификации были представлены методы дифференциальной окраски хромосом, благодаря которым каждая хромосома приобретает свой неповторимый рисунок, что помогает точной идентификации.

Основные сведения о морфологии хромосом человека получены при изучении их в метафазах митоза и профазе-метафазе мёйоза. При этом важно, чтобы количество делящихся клеток было достаточно высоко. Важнейшие цитогенетические работы выполнены на лимфоцитах периферической крови, поскольку культивирование лимфоцитов в течение 2—3 суток в присутствии фитогемагглютинина позволяет получить множество метафазных пластинок для хромосомного анализа.

Цитогенетическому анализу подвергают однослойные метафазные пластинки с раздельно лежащими хромосомами. Для этого делящиеся клетки обрабатывают колхицином и некоторыми другими химическими веществами (гипотоническим солевым раствором, метанол-уксусным фиксатором и др.).

Важным этапом цитогенетического анализа является окраска полученных препаратов. Ее проводят простыми, дифференциальными и флюоресцентными методами.

Простая окраска обеспечивает групповую идентификацию хромосом. Используется она для количественного учета хромосомных аномалий при определении мутагенности среды (действия радиации, химических мутагенов и др.). С помощью этого типа окраски были открыты многие хромосомные болезни, а также хромосомные аберрации, вызывающие самопроизвольные аборты, врожденные пороки развития, канцерогенез и т. п.

В 70-е гг. XX в. в медицинской практике начали применяться методы дифференциального окрашивания, выявляющие структурную разнородность хромосом по длине, что выражается в виде чередования светлых и темных полос (эу- и гетерохроматических районов). Отмечается, что протяженность и рисунок полос специфичны для каждой хромосомы.

Дифференциальное окрашивание хромосом можно проводить рядом способов. Первоначально использовали акрихин-иприт-флюоресцентное алкилирующее вещество (Q-метод). Действие его основано на способности метафазных хромосом дифференциально связывать флюорохромы. После окрашивания акрихином сегменты приобретают яркое флюоресцирующее свечение. Рисунок каждой хромосомы специфичен по числу, размерам и положению по-разному флюоресцирующих сегментов, что и обеспечивает идентификацию всех хромосом. С помощью данного метода окраски можно идентифицировать хроматин с повышенным содержанием АТ-пар, поскольку они активнее флюоресцируют. Специфическим преимуществом Q-метода является то, что он позволяет даже в интерфазном ядре идентифицировать Y-хромосому по яркому свечению. Для просмотра таких препаратов используют люминесцентный микроскоп.

В дальнейшем был разработан способ окраски хромосом без флюоресцентных красителей — G-окраска (краситель Гимза). После предварительной инкубации в солевом растворе хромосомы обрабатываются протеазой. В результате хромосомы приобретают сегментированный вид благодаря чередованию темно- и светлоокрашенных участков. Механизм образования сегментов пока недостаточно ясен. Предполагается, что окрашенные сегменты - это гетерохроматиновые участки с повторяющимися последовательностями ДНК, а неокрашенные — это эухроматиновые районы с кодирующими последовательностями ДНК.

К разновидностям дифференциального окрашивания по методу Гимзы относятся R-окрашиваемость и С-окрашиваемость. Эти разновидности дифференциального окрашивания получают при определенном изменении времени и условий инкубации препаратов, окрашенных по методу Гимзы. В первом случае распределение окрашенных и неокрашенных сегментов будет обратным тому, что наблюдается при G- и Q-окрашивании. На R-окрашенных хромосомах гетерохроматиновые районы (центромерные, околоцент-ромерные и интерстициальные) остаются светлыми. В случае же С-окраски выявляются районы структурного или факультативного гетерохроматина. В хромосомах человека эти районы локализованы в околоцентромерных участках, а в Y-хромосоме — в дистальной половине длинного плеча. Наиболее крупные блоки С-хроматина имеются в области вторичных перетяжек аутосом 1,9 и 16, а также в Y-хромосоме. Самыми мелкими центромерными блоками обладают Y-хромосома и аутосома 2. Одной из особенностей хромосом человека является асинхронность (неодновременность) репликации по длине. В каждой хромосоме есть рано и поздно реплицирующиеся участки. Для выявления последовательности репликации применяется 5-бромдезоксиуридин — аналог тимина. Включившие его участки окрашиваются слабо. Применяется 5-бром-дезоксиуридин и для дифференциальной окраски сестринских хроматид, если он вводится на полный клеточный цикл. В этом случае вновь образуемая хроматида включит этот аналог тимина и будет окрашена слабо, а другая (старая) окрасится интенсивно. Этот метод позволяет выявлять участки сестринских хроматидных обменов (СХО).

При воздействии различными мутагенными факторами число СХО увеличивается, следовательно, этот метод выгоден для изучения мутационного процесса у человека.

Успехи молекулярной цитогенетики человека позволяют разрабатывать новые методы изучения хромосом. Так, следует отметить метод флюоресцентной гибридизации in situ (FISH-метод), который дает возможность исследовать широкий круг вопросов от локализации гена до расшифровки сложных перестроек между несколькими хромосомами. Метод FISH может применяться и для диагностики анеуплоидий в интерфазных ядрах.

Таким образом, соединение цитогенетических и молекулярно-генетических методов в генетике человека делает почти неограниченными возможности диагностики хромосомных аномалий.