- •1. Тексты лекций

- •Тема 1. Генетика – наука о наследственности и изменчивости.

- •Общие закономерности наследования признаков

- •Тема 2. Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. Множественный аллелизм

- •Тема 3. Дигибридное скрещивание. З-ий закон менделя

- •Тема 4. Полигенное наследование сложных признаков. Типы взаимодействие генов

- •Тема 5. Сцепленное наследование генов

- •Тема 6. Генетика пола

- •Тема 7. Генная и клеточная инженерия как основные направления биотехнологии

- •Свойства гена

- •Проект « Геном человека»

- •Определение хромосомной локализации генов

- •Тема 8. Геном человека

- •Основные отличия геномов разных видов

- •Тема 9. Организация генов. Сущность и основные свойства генетического кода

- •Свойства генетического кода

- •Тема 10. Организация генетического материала

- •Тема 11. Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака. Модификационная изменчивость

- •Характеристика модификаций:

- •Тема 12. Наследственная изменчивость генетического материала

- •Комбинативная изменчивость

- •Мутационная изменчивость

- •Генные мутации

- •Генные (точковые) мутации

- •Хромосомные перестройки (аберрации)

- •Внутрихромосомные перестройки

- •Межхромосомные перестройки

- •Геномные мутации

- •Наиболее частые внешние признаки синдрома Дауна (Лазюк, 1991)

- •Тема13. Механизмы внеядерной наследственности

- •Геном митохондрий эукариотических организмов

- •Тема 15. Деление клеток. Стадии клеточного цикла

- •Типы деления клеток

- •Тема 16. Развитие зародыша человека

- •Оплодотворение и развитие

- •Тема 17. Значение генетики для медицины и здравоохранения

- •Цели, задачи и методы медико-генетического консультирования (мгк)

- •Современные методы пренатальной диагностики наследственных заболеваний

- •Определение альфа-фетопротеина

- •Ультразвуковое исследование (узи)

- •Амниоцентез

- •Кордоцентез

- •Фетоскопия

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Тема 18. Дифференциальная активность генов

- •Тема 19. Закон гомологических рядов наследственной

- •Селекция микроорганизмов. Биотехнология. Традиционная селекция

- •Биотехнология. Новейшие методы селекции

- •Тема 20. Популяционная генетика Биологический вид: его критерии и структура. Популяция

- •Основное содержание и методические материалы:

- •Способы изоляции, препятствующие скрещиванию разных видов

- •Наследственность и изменчивость. Искусственный отбор

- •Основное содержание и методические материалы:

- •Борьба за существование

- •Основное содержание и методические материалы:

- •Естественный отбор и другие факторы эволюции

- •Приспособленность организмов и ее относительность

- •Основное учебное содержание и методические материалы:

- •Образование новых видов. Макроэволюция. Современная система органического мира

- •Основное учебное содержание и методические материалы:

- •Сравнительная характеристика растений разных классов

- •Эволюционное учение

- •Основное учебное содержание и методические материалы:

- •2. Материалы для проведения лабораторных работ

- •Тема 1. Заслуги г. Менделя. Моногибридное скрещивание. 1,2 законы. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование

- •Познакомить с историей возникновения генетики как науки, заслугами г.Менделя, его гибридологическим методом исследования, с основными генетическими понятиями и терминами.

- •Женский организм - «зеркало Венеры»,

- •Тема 2. Менделирующие признаки человека

- •Самостоятельная работа «Создай лицо ребенка»

- •Ход работы:

- •Цвет волос

- •Тема 3. Дигибридное скрещивание. З-й закон менделя. Отработка практических навыков по решению задач

- •I. Определение генотипа родителей по фенотипу потомков

- •II. Множественный аллелизм

- •III. Дигибридное скрещивание

- •IV. Полигибридное скрещивание

- •Тема 4. Типы взаимодействия генов, определяющих сложные признаки

- •Убедить в том, что взаимодействие двух или нескольких генов может привести к новообразованию (формированию нового свойства признака). Ход работы:

- •I. Комплементарность (или кооперация)

- •Р. АаВв х Аавв гаметы: аВ____ Ав

- •I. Эпистаз

- •III. Полимерия

- •Кумулятивная полимерия

- •Некумулятивная полимерия

- •IV. Модифицирующее действие генов

- •Тема 5. Множественное действие гена (плейотропия). Наследование летальных генов

- •I. Плейотропное действие гена

- •II. Наследование летальных генов при моногибридном скрещивании

- •III. Летальные гены при дигибридном скрещивании

- •Тема 6. Использование критерия хи–квадрат

- •Решение задач с применением хи–квадрата

- •Тема 7. Модельные объекты генетического анализа

- •I. Общая характеристика модельных объектов

- •II.Изучение стадий развития и строения тела плодовой мушки

- •Тема 8. Мутации мушки дрозофилы

- •I. Мутация глаз

- •II. Мутации крыла

- •III. Мутации щетинок

- •IV. Мутации, связанные с пигментацией тела

- •Тесты на сцепленные с полом рецессивные летальные мутации у дрозофилы

- •Тема 9. Сцепленное наследование генов

- •Задача 1.

- •Выяснение генотипов особей и определение вероятности рождения потомства с анализируемыми признаками

- •Тема 10. Наследование генов, локализованных в половых хромосомах Наследование летальных генов

- •Наследование, сцепленное с полом

- •Задачи на совместное наследование сцепленных генов и генов негомологичных хромосом

- •Полное и неполное сцепление генов

- •Тема 11. Молекулярная генетика

- •Образцы решения задач:

- •Тема 12. Генеалогический метод составления родословных

- •Аудиторная работа

- •Оценка генеалогического анамнеза (га)

- •Основные цели исследования:

- •Примеры оценки генеалогического анамнеза

- •Тема 13. Популяционно-статистический метод

- •Панмиктическая популяция и ее характеристики

- •Аудиторная работа:

- •Тема 14. Дерматоглифика – как один из методов медицинской генетики

- •Практическая часть работы: Проведение дактилоскопического и пальмоскопического анализа

- •Пальмоскопия

- •Наследственные заболевания, при которых выявляется чпл:

- •Тема 15. Цитогенетический метод

- •Лабораторная работа: Применение кариотипирования

- •1. Анализ фотокариограммы здорового человека

- •2. Анализ фотокариограммы больных с хромосомными нарушениями

- •Тема 16. Иммуногенетика. Система групп крови аво

- •Система групп крови ав0

- •Распространение аллелей групп крови аво в различных странах мира (%)

- •Резус-фактор

- •Тема 17. Биохимический скрининг болезней обмена веществ

- •1. Наследственные болезни обмена аминокислот:

- •2. Наследственные болезни углеводного обмена

- •3. Наследственные болезни обмена липидов (липидозы сыворотки крови)

- •4.Наследственные болезни пуринового и пиримидинового обмена

- •5. Наследственные болезни обмена металлов

- •6. Наследственные болезни соединительной ткани

- •Тема 18. Близнецовый метод медицинской генетики

- •Тема 20. Методы вариационной статистики

- •I. Группировка данных

- •Рекомендуемое число классов вариационного ряда в зависимости от объема выборки

- •Построение вариационного ряда преследует две цели:

- •II. Статистические сравнения

- •Критерий хи-квадрат

- •Вычисление критерия х2 (хи-квадрат)

- •Стандартные значения х2

- •Вариант тестирования на знание исторических дат, связанных с выдающимися событиями в области генетики:

- •Часть I. Закономерности микроэволюции

- •Понятие вида в современной биологии

- •Современная биология полагает вид как основную таксономическую категорию в биологической систематике.

- •Различия между видами получили название критериев. В современной систематике выделяют следующие критерии:

- •Популяционная структура вида

- •Я щерицы одного вида

- •1Подвид 2подвид

- •Механизмы репродуктивной изоляции

- •Современная концепция политипическоо вида

- •Литература: Основная

- •Дополнительная

Тема 9. Организация генов. Сущность и основные свойства генетического кода

Организация генов. Принято считать, что каждая хроматида содержит одну из двух идентичных дочерних молекул ДНК, образующихся в процессе репликации. Молекула ДНК представляет собой непрерывную сверхскрученную двойную спираль, простирающуюся по всей длине хроматиды. Функционально эта нить подразделяется на большое число отрезков, соответствующих отдельным генам. Каждый ген несет информацию о первичной структуре отдельной полипептидной цепи, рибосомной РНК, транспортной РНК или выполняет регуляторную функцию. Кроме того, в составе непрерывной нити ДНК, наряду со смысловыми генами, находятся многократно повторяющиеся участки, выполняющие, вероятно, регуляторные или структурные функции.

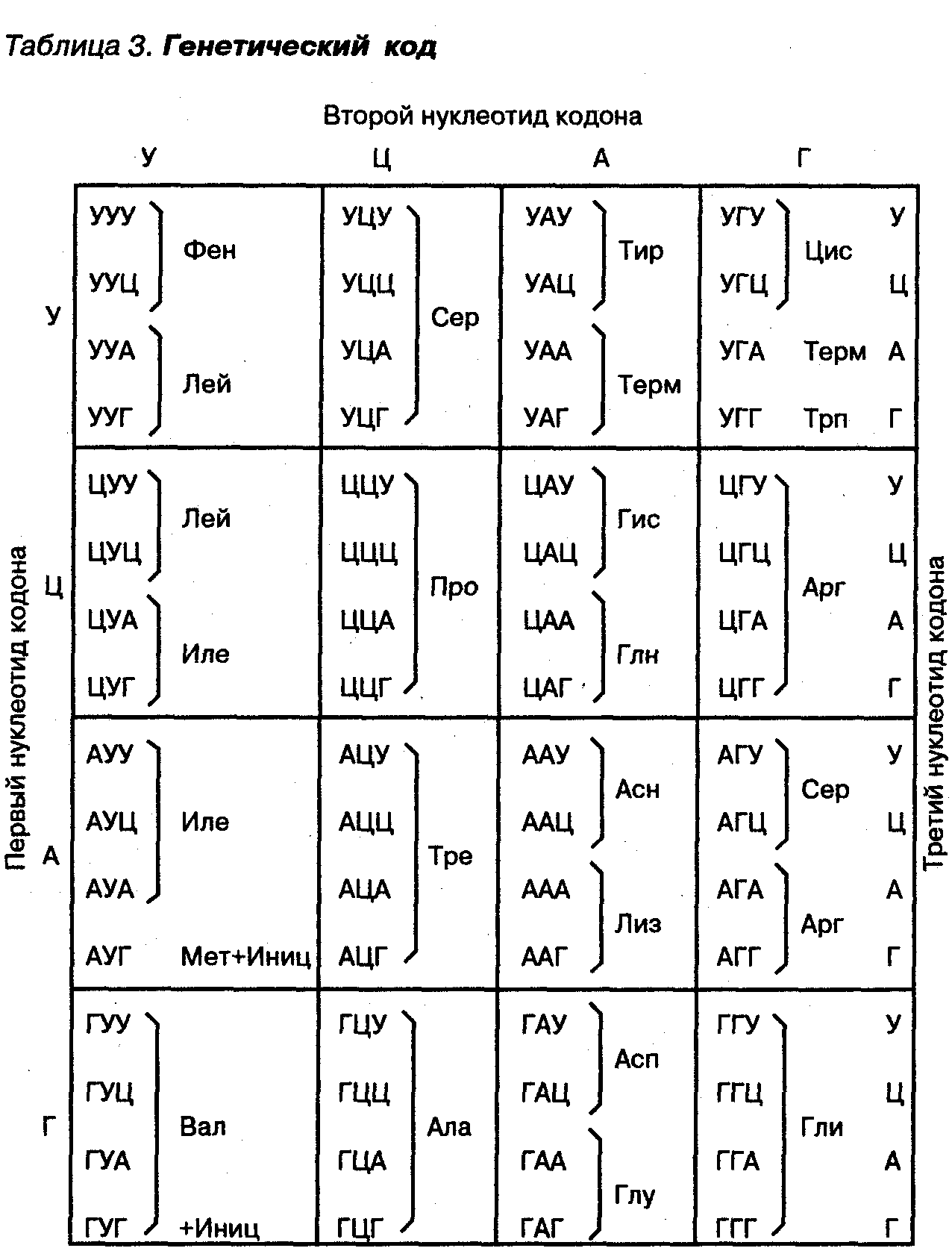

Информация о первичной структуре полипептидов (последовательности аминокислот) записана в ДНК в виде трехбуквенного кода, составленного из первых букв названий четырех азотистых оснований, входящих в состав ДНК (А, Т, Г, Ц). Каждой аминокислоте соответствует определенный триплет из трех соседних нуклеотидов.

Из 64 возможных триплетов 61 кодирует 20 аминокислот, обнаруженных в составе клеточных белков, а 3 кодона являются стоп-сигналами, прекращающими синтез полипептидной цепи. Если триплет, соответствующий метионину, стоит в начале цепи ДНК, то он выполняет функцию возбуждения считывания. Генетический код вырожден, т.е. каждая аминокислота может кодироваться несколькими вариантами триплетов. Для осуществления синтеза полипептидов генетическая информация, закодированная в ДНК в составе хроматина, переписывается (процесс транскрипции) по принципу комплементарности азотистых оснований на информационную РНК, которая переходит из ядра в цитоплазму, где принимает участие в процессе трансляции — переводе информации с языка нуклеотидов на язык аминокислот, т.е. процессе синтеза белка. Каждому данному кодону соответствует одна и только одна определенная аминокислота. Процесс считывания генетического кода не допускает возможности перекрывания кодонов. Начавшись на определенном кодоне, считывание следующих идет без знаков препинания и пропусков. Положение первого кодона определяет границы рамки считывания. Генетический код человека не отличается по каким-либо параметрам от генетического кода других эукариотических организмов.

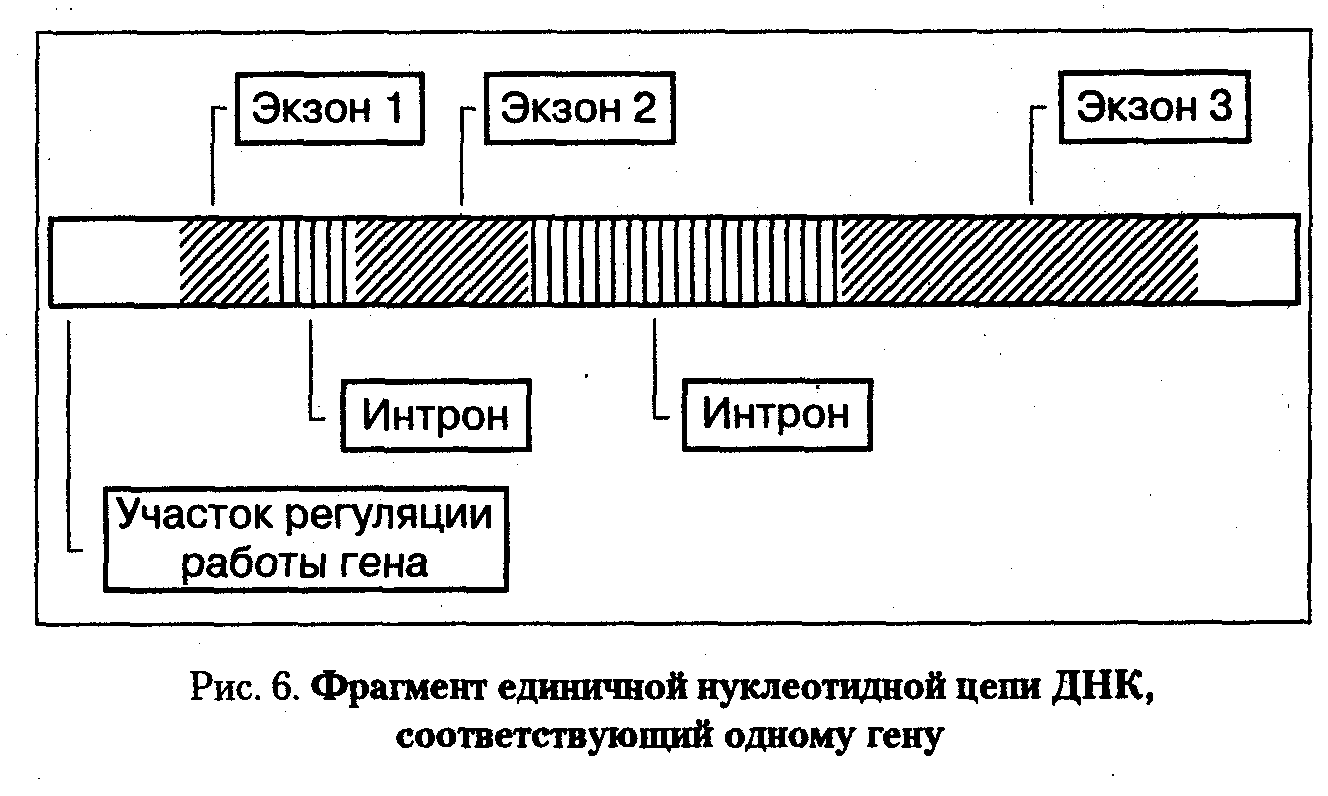

В пределах одного гена, который кодирует полипептид, участок молекулы ДНК подразделяется на функционально различные единицы. Отличительная черта строения многих генов эукариот — прерывистость структуры смысловой части.

Смысловые участки, несущие информацию о последовательности аминокислот в белке - экзоны, чередуются с участками некодирующих последовательностей - интронами.

Процесс транскрипции на ДНК как на матрице связан с синтезом комплементарной последовательности РНК, включающей и интроны, и экзоны. В ходе созревания РНК в ядре из нее удаляются интроны, а концы соседних экзонов сшиваются стык в стык. Процесс удаления последовательностей РНК, соответствующих интронам, и соединение участков с транскрибируемыми последовательностями экзонов называется сплайсингом. Созревшая м-РНК выходит в цитоплазму, соединяется с рибосомой, где генетическая информация транслируется в белковую последовательность.

В начале каждого гена (до представленной экзонами его смысловой части) находятся участки, которые обеспечивают регуляцию работы гена, в частности, способствуют правильной установке рамки считывания нуклеотидов.

Каждая молекула ДНК гетерогенна по своему составу. В ней встречаются участки с уникальной последовательностью азотистых оснований, которые несут информацию для большинства белков клетки. В то же время в ней встречаются последовательности нуклеотидов, многократно повторяющиеся в геноме в составе этой же или других молекул ДНК. Их подразделяют на два класса. Первый - умеренно повторяющиеся последовательности с числом повторов от 102 до 105 на геном. На их долю приходится примерно четверть ДНК, и они представляют собой блоки истинных генов или выполняют структурные и регуляторные функции внутри генов. Второй класс - часто повторяющиеся последовательности, или сателлитные ДНК, число повторов которых на геном превышает миллион (1•106) раз. Это нетранскрибирующиеся участки ДНК, выполняющие структурные функции.

Вопрос о том, каким образом кодируется наследственная информация, долгое время оставался открытым. Ранее была признана формулировка 1ген – 1 фенотипический признак, т.е. ген – материальная часть хромосомы, определяющая развитие признака. Постепенно понимание механизма детерминации расширилось: ген фермент

п

ризнак,

т.е. ген – участок молекулы ДНК, в которой

зашифрована структура одного белка

(фермента). Попытки

расшифровки генетического кода были

предприняты в 1954

г. Г. Гамовым.

ризнак,

т.е. ген – участок молекулы ДНК, в которой

зашифрована структура одного белка

(фермента). Попытки

расшифровки генетического кода были

предприняты в 1954

г. Г. Гамовым.

Ход рассуждений:

1. В белках встречается 20 различных аминокислот. В ДНК всего 4 типа нуклеотидов: А-Т- Г-Ц. Одна аминокислота не может кодироваться одним нуклеотидом, т. к. 16 из них останутся незакодированными.

2. Если одну аминокислоту кодировать двумя нуклеотидами (42) - возможно 16 вариантов, следовательно, чтобы закодировать все аминокислоты — необходим триплетньт код — 3 нуклеотида, т. е. 43 = 64 возможных триплета.

3. Аминокислот много (>100), но только 20 из них принимают участие в биосинтезе белка. 10 - заменимые (организм сам может их синтезировать), 10 — незаменимые (их надо получать с пищей). Необходимых для биосинтеза белка аминокислот всего 20, а триплетов 64 - почему такое несоответствие? Почти 10 лет понадобилось ученым, чтобы ответить на этот вопрос.

В 1961 г. была впервые дешифрована первая триплетная последовательность. Ф.Крик и С. Бреннер доказали такие свойства кода как триплетность и вырожденность. Ф.Крик писал: «Генетический код устанавливает связь между двумя великими полимерными языками - языком нуклеиновых кислот и языком белков».

Ученые создали искусственную м-РНК, состоящую только из нуклеотидов, содержащих урацил /У-У-У-У-У/.С данной м-РНК была синтезирована полипептидная цепочка, состоящая из фенилаланина. Это сделали двое ученых - М. Миренберг и Г. Маттеи. Они доказали, что в ДНК комплементарная последовательность нуклеотидов должна была содержать / А-А-А-А-А / аденин.

Появилось научное определение:

Генетический код - это единая система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот в виде последовательности нуклеотидных триплетов, считываемых последовательно от 5'к 3' концу цепи м - РНК.

К 1965-1966 гг. был расшифрован весь генетический код и определены его свойства.

УУУ Фенилаланин УУА Лейцин

УУЦ УУГ

Одна и та же аминокислота может кодироваться разными триплетами, которые являются кодонами-синонимами.