- •Глава 1 Рентгенодиагностика кариеса и его осложнений

- •1.1. Рентгенологические признаки кариеса зубов

- •1.2.Рентгенологические признаки пульпита

- •1 .3. Рентгенологические признаки периодонтита

- •Рентгенологическая диагностика хронических воспалительных процессов в периодонте

- •Глава 2 Рентгенодиагностика болезней пародонта

- •2.1. Рентгенологическая характеристика пародонта в норме

- •2.2. Рентгенологическая характеристика пародонтита

- •2.3. Рентгенодиагностика характеристика пародонтоза

- •2.4. Рентгенологическая характеристика идеопатических поражений пародонта – пародонтолиза

- •2.5. Ошибки рентгенодиагностики патологии пародонта

- •Рентгенологическая диагностика патологии пародонта

- •Рентгенодиагностика заболеваний пародонта различной степени тяжести

- •Глава 3 Рентгенологический метод диагностики в эндодонтической практике

- •3.1. Рентгенодиагностика эндодонтическом лечении

- •3.2. Рентгенодиагностика ошибок и осложнений эндодонтического лечения

- •Глава 4 Рентгенодиагностика одонтогенных воспалительных заболеваний челюстей

- •4.1. Периостит челюсти

- •4.2. Остеомиелит челюсти

- •4.3. Перикоронит

- •4 .4. Гайморит

- •Глава 5 Рентгенодиагностика инфекционных неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстей

- •5.1. Актиномикоз

- •5.2. Туберкулез

- •5.3. Сифилис

- •Глава 6 Рентгенодиагностика опухолей, опухолеподобных поражений и кист челюстей

- •6.1. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •6.2. Остеогенные опухоли, опухелоподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •6.3. Неостеогенные опухоли и опухелеподобвые поражения челюстей

- •6.4. Злокачественные опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •Глава 7 Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений слюнных желез

- •7.1. Реактивно-дистрофические изменнения слюнных желез (сиалозы)

- •7.2. Воспаление слюнныж (сиалоаденнты)

- •7.3. Повреждения слюнных желез

- •7.4. Опухоли и кисты слюнных желез

- •Глава 8 Рентгенодиагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

- •8.1. Артрит

- •11.2. Остеоартроз

- •8.3. Анкилоз

- •8.4. Контрактура

- •8.5. Синдром болевой

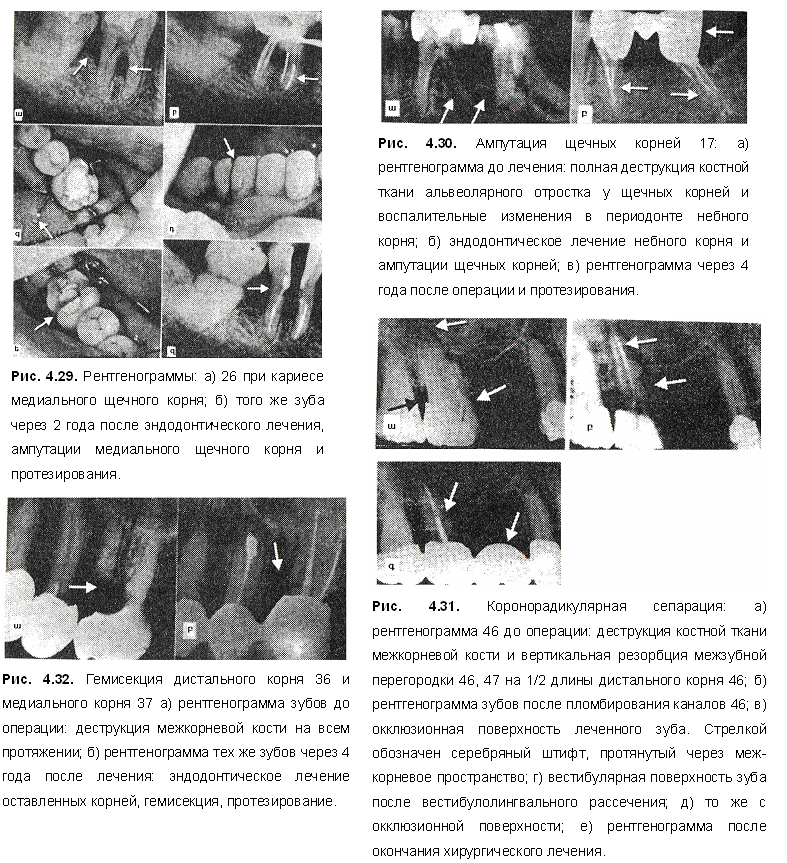

Глава 3 Рентгенологический метод диагностики в эндодонтической практике

3.1. Рентгенодиагностика эндодонтическом лечении

Рентгенологический метод определения длины зуба и проходимости корневых каналов является самым распространенным и надежным методом в эндодонтической практике. Рентгенологический метод основан на получении рентгеновского снимка с введенным в корневой канал эндодонтичес-ким инструментом с резиновым ограничителем (рис. 3.1 а, б). Рентгенологическое обследование зуба с введенным в канал эндодонтическим инструментом позволяет определить не только длину зуба, но и степень проходимости корневого канала, направление движения инструмента, наличие перфорации, искривленность канала, состояние периодонтальных тканей.

Рис. 4.1. Внутриротовые периапикальные рентгенограммы: а) введенные в корневые каналы 46 инструменты; б) определение проходимости корневых каналов 14, 15.

Следует отметить, что рентгенологический метод противопоказан лицам, ранее подвергшимся облучению (например, после рентгенотерапии), в период беременности и ограничен в детском возрасте. Необходимо помнить, что многократное использование рентгенологического метода в качестве контроля нежелательно. Недостатком указанного метода является также необходимость частого посещения рентгеновского кабинета, что приводит к значительной затрате времени, поскольку в многих стоматологических кабинетах дентальные рентгеновские установки отсутствуют. В таких случаях дополняющим расчетный метод определения длины зуба становится электрометрический метод. Однако, следует помнить, что измеряя длину канала электрометрически, качество его обтурации нужно проверять рентгенологически.

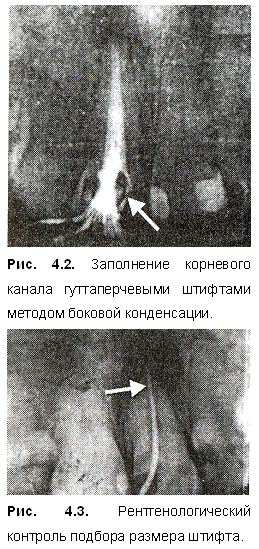

П ломбирование

корневых каналов при эндодонтическом

лечёЬии должно проводиться

до физиологического сужения канала,

что на 1,0-1,5 мм не доходит до верхушки

корня (рис.3.2).

ломбирование

корневых каналов при эндодонтическом

лечёЬии должно проводиться

до физиологического сужения канала,

что на 1,0-1,5 мм не доходит до верхушки

корня (рис.3.2).

Подбор размера гуттаперчевого штифта осуществляется визуально-тактильным способом с рентгенологическим контролем (рис. 3.3). После заполнения корневого канала с использованием той или иной методики пломбирования необходим рентгено-контроль, и только после этого накладывается постоянная пломба. Рештеноконтроль указывает на качество заполнения каналов и необходимость проведения коррекции.

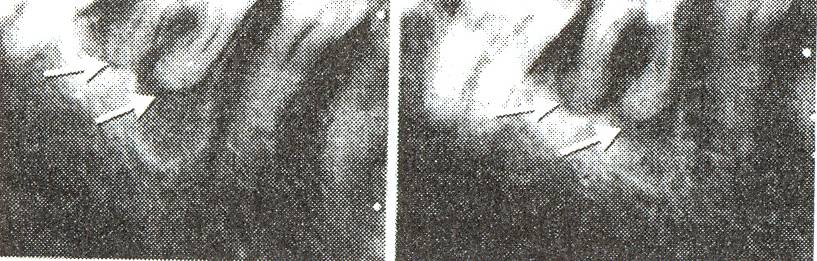

Рентгенологический метод в эндодонтической практике широко используется для диагностики ошибок и осложнений эндодонтического лечения, а также оценки состояния периапикальных тканей в процессе лечения и в отдаленные сроки (рис. 3.4).

Рис. 4.4. Деструктивные изменения у верхушки 46 до лечения (а) и тот же зуб (б) через 10 мес. после лечения (3 процедуры депофореза гидроксидом меди-кальция).

3.2. Рентгенодиагностика ошибок и осложнений эндодонтического лечения

Ошибки и осложнения эндодонтического лечения можно распределить на две группы: диагностические ошибки и ошибки в процессе лечения.

3 .2.1.

Диагностические ошибки

.2.1.

Диагностические ошибки

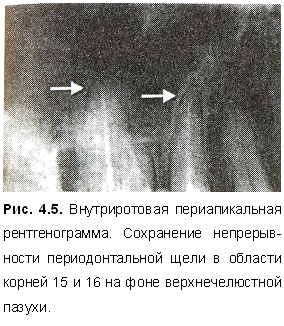

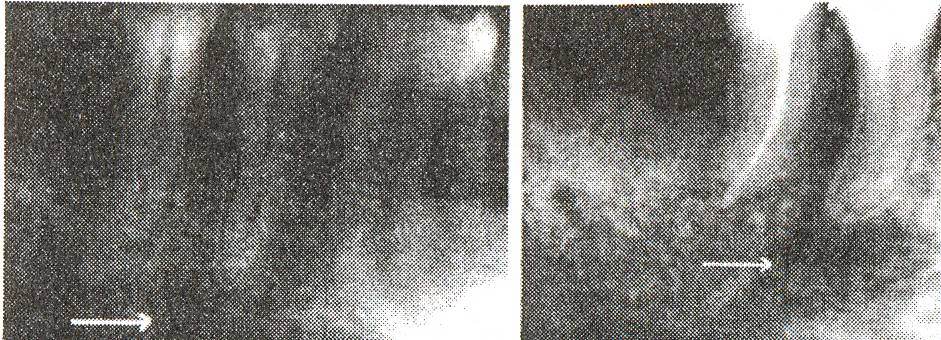

Диагностические ошибки часто связаны с интерпретацией рентгенограмм в области верхней челюсти, когда происходит наложение контуров верхнечелюстной пазухи (рис. 3.5), резцового отверстия на верхушку корня. Сохранение непрерывности периодонтальной щели на фоне верхнечелюстной пазухи указывает на то, что данный зуб не является причиной деструктивных изменений костной ткани. На нижней челюсти ментальное отверстие иногда принимается за очаг деструкции костной ткани (рис. 3.6 а, б), в таких случаях требуется тщательно оценить рентгенограмму. Наличие непрерывности периодонтальной щели у верхушки корня «подозреваемого» зуба указывает на его непричастность к очагу данного изменения. Однако решающим является определение состояния пульпы -электроодонтодиагностика и наличие болевых ощущений при препарировании зуба.

Рис. 4.6. Внутриротовые периапикальные рентгенограммы: а) ментальное отверстие проецируется на верхушку корня 35; б) проекция ментального отверстия на верхушку 44, коронка зуба без кариозного повреждения, непрерывность периодонтальной щели не нарушена.

3.2.2. Ошибки в прогрессе лечения

П ерфорация

стенок и дна полости зуба. Диагностика

перфорации не представляет

большого

затруднения. Появление

обильной

кровоточивости

в сочетании с большей

или меньшей

болезненностью

однозначно указывает

на создание

перфорации. В таком случае необходимо

произвести рентгенологический

контроль, при этом желательно в

предполагаемое перфорационное

отверстие ввести

рентгеноконтрастный материал

(гутта-перчивый

штифт).

ерфорация

стенок и дна полости зуба. Диагностика

перфорации не представляет

большого

затруднения. Появление

обильной

кровоточивости

в сочетании с большей

или меньшей

болезненностью

однозначно указывает

на создание

перфорации. В таком случае необходимо

произвести рентгенологический

контроль, при этом желательно в

предполагаемое перфорационное

отверстие ввести

рентгеноконтрастный материал

(гутта-перчивый

штифт).

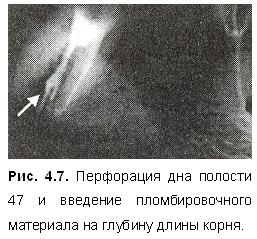

Перфорация дна полости зуба чаще происходит в результате плохой ориентации и обозрения при недостаточном снятии навесов над полостью зуба, грубых эндодонтических вмешательствах в области дна, при недостаточном знании топографии полости зуба (рис. 3.7).

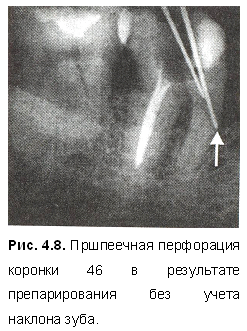

П ерфорация

стенки полости зуба (под-

и наддесневая) также наблюдается

при плохом обозрении, в результате

препарирования без учета положения

(наклона) зуба (рис. 3.8).

ерфорация

стенки полости зуба (под-

и наддесневая) также наблюдается

при плохом обозрении, в результате

препарирования без учета положения

(наклона) зуба (рис. 3.8).

Перфорация корневого канала встречается до 9 % случаев всех ошибок и может происходить по следующим причинам:

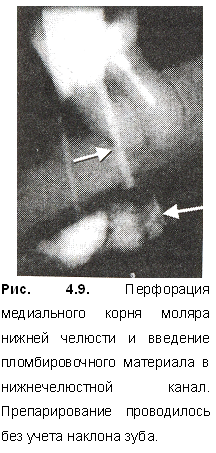

- недостаточное раскрытие полости зуба или попытка препарирования корневого канала без обеспечения прямого доступа эндодонтического инструмента в канал, без учета наклона зуба (рис. 3.9).

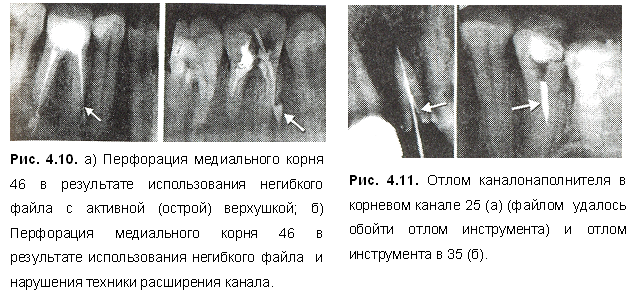

— неправильный выбор эндодонтического инструментария; при расширении искривленных каналов целесообразно использовать инструменты с тупой верхушкой из никель-титанового сплава (профайлы), которые обладают большой гибкостью (рис.3.10 а, б).

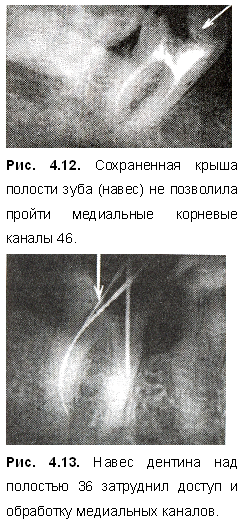

Отлом эндодонтического инструмента в канале корня (рис. 3.11).

Причиной этого осложнения могут стать многие ошибки:

_ отсутствие прямого доступа к корневому каналу;

_ нарушение последовательности применения

эндодонтического

инструментария;

нарушение последовательности применения

эндодонтического

инструментария;

недостаточный контроль за состоянием эндодонтического инструментария, при первых признаках изменения структуры витков (раскручивание или закручивание) инструмент подлежит замене;

приложение значительного усилия на инструмент во время ручной или машинной обработки;

нарушение технологии пользования инструментом, инструмент должен вращаться не более чем на 120-180 градусов;

— попытка расширения канала не эндодонтическим наконечником, при вращении только по часовой стрелке происходит глубокое внедрение в канал корня, заклинивание и, как следствие, отлом инструмента;

— работа в сухом канале, поспешность в работе.

Некачественное пломбирование корневых каналов. Даже при идеальном пломбировании корневого канала на 1,5-2 мм не доходя до верхушечного отверстия, в 5-7% случаев возникают осложнения. При нарушении качества заполнения корневого канала, процент осложнений возрастает.

Анатомические

особенности корневого канала:

искривление, низкое разветвление к анала,

отложение петрификатов, наличие

дополнительных

каналов — могут обусловить

их непроходимость и некачественную

обтурацию.

Однако

в подавляющем большинстве

случаев это вызвано:

анала,

отложение петрификатов, наличие

дополнительных

каналов — могут обусловить

их непроходимость и некачественную

обтурацию.

Однако

в подавляющем большинстве

случаев это вызвано:

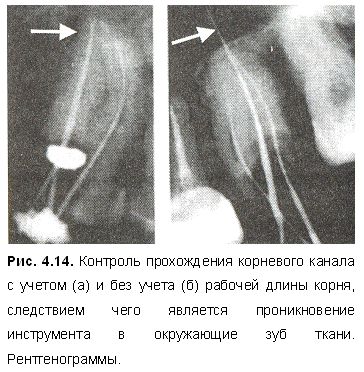

отсутствием доступа к устью корневого канала (рис. 3.12, 3.13);

невладением методом инструментальной обработки корневых каналов, отсутствием полного набора эндодонтического инструментария;

отсутствием контроля прохождения корневого канала — не проводится определение рабочей длины корневого канала (рис. 3.14);

пренебрежением информацией о наличии дополнительных корневых каналов.

При анализе качества заполнения моляров (по данным анализа ортопантомограмм) ни в одном случае не наблюдали пломбирование 4 каналов, в то время как у верхнего первого моляра 4 канала встречаются в 40 % случаев. Доля случаев правильного раскрытия полости моляров нижней челюсти не превышает 20-25%, а верхней — 30-33%.

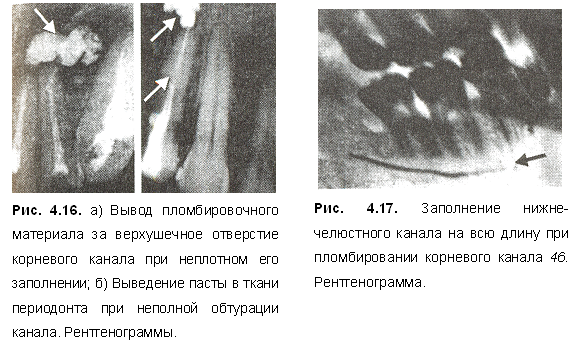

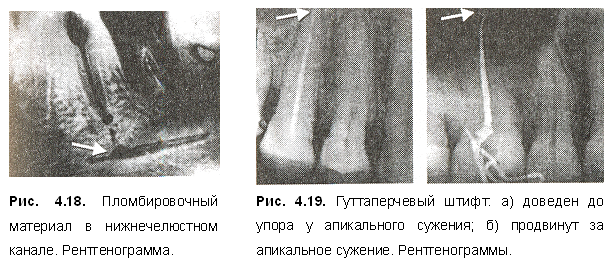

П рименение

метода пломбирования

корневого канала

одной пастой не гарантирует

полноценной обтурации

канала до верхушечного

отверстия, так как отсутствует

методика контроля

количества вводимой

пасты, и часто нарушается

технология пользования каналонаполнителем.

Следствием чего может стать

выведение пасты за верхушечное отверстие

(рис. 3.15 а, б), в том числе при

неполной обтурации канала (рис. 3.16 а,

б), а также заполнение нижне-челюстного

канала (рис. 3.17, 3.18).

рименение

метода пломбирования

корневого канала

одной пастой не гарантирует

полноценной обтурации

канала до верхушечного

отверстия, так как отсутствует

методика контроля

количества вводимой

пасты, и часто нарушается

технология пользования каналонаполнителем.

Следствием чего может стать

выведение пасты за верхушечное отверстие

(рис. 3.15 а, б), в том числе при

неполной обтурации канала (рис. 3.16 а,

б), а также заполнение нижне-челюстного

канала (рис. 3.17, 3.18).

П ри

использовании метода одного (центрального

штифта) часто не создается

упор у верхушечного сужения, что приводит

к частичному заполнению

корневого канала штифтом или выходу

его за верхушечное отверстие (рис. 3.19).

ри

использовании метода одного (центрального

штифта) часто не создается

упор у верхушечного сужения, что приводит

к частичному заполнению

корневого канала штифтом или выходу

его за верхушечное отверстие (рис. 3.19).

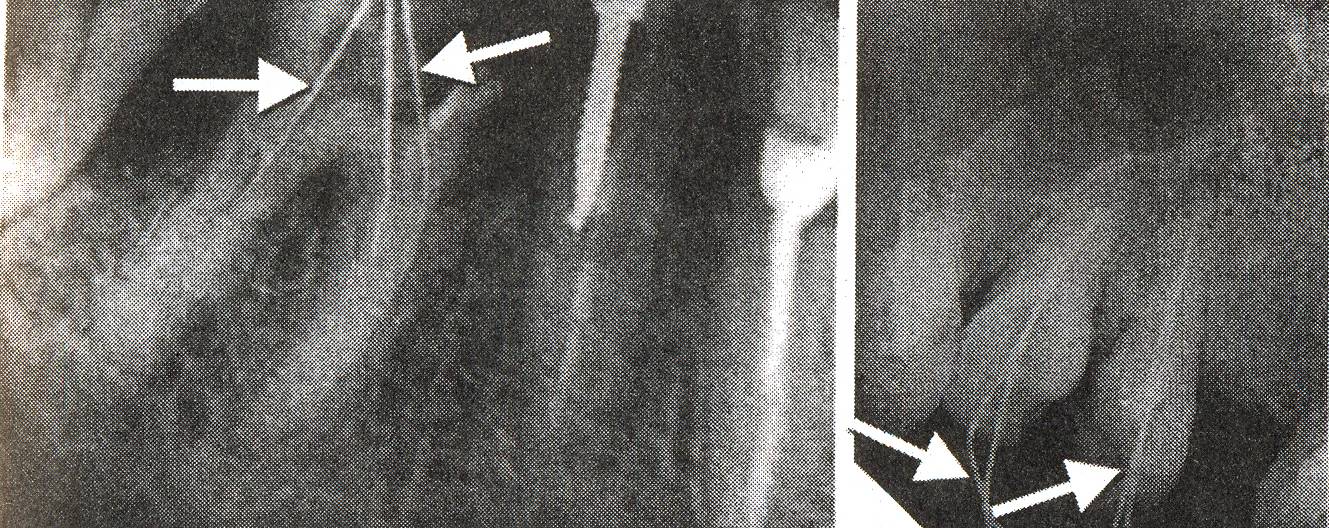

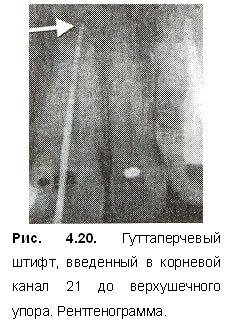

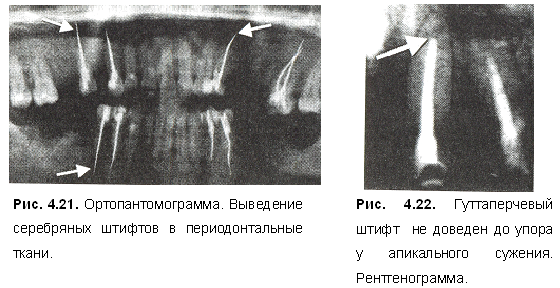

Рентгенологический метод контроля соответствия штифта является самым надежным и производится после визуально-тактильной подготовки. На снимке штифт должен располагаться на 1 мм не доходя до верхушки корня (рис.3.20). Штифт должен плотно прилегать к стенкам канала, а его продвижение вперед должно быть ограничено верхушечным упором. Если на рентгенограмме выявляется прохождение штифта за верхушку корня, то это означает, что припрепарирова нии была неправильно определена длина канала (рис. 3.21). Если штифт не доводится до упора, то есть не закрывает канал у физиологического сужения, то значимость штифта полностью обесценивается (3.22).

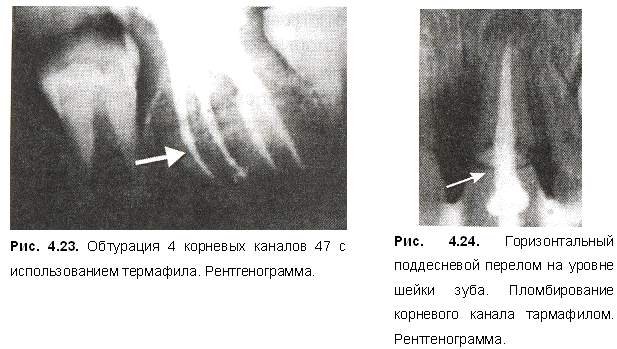

Методика пломбирования гуттаперчей на носителе (термафил) обеспечивает эффективную обтурацию не только основного канала, но и, как показывает рентгенологическое обследование, дополнительных боковых ответвлений (рис.3.23), а также надежную иммобилизацию фрагментов корня при переломе (рис. 3.24).

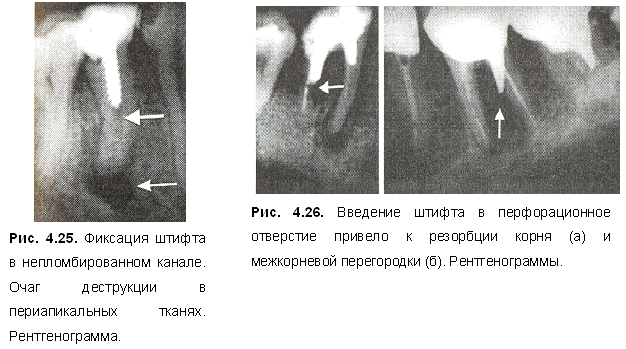

Неправильная фиксация анкерного штифта для реставрации в корневом канале приводит к ряду осложнений: деструкции териодонта (рис. 3.25), резорбции корня и межкорневой перегородки (рис. 3.26), перелому (расколу) зуба (рис. 3.27).

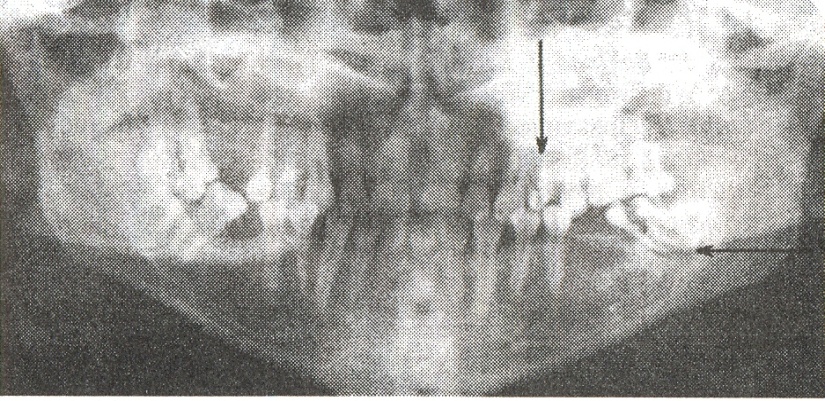

Рис. 4.27. Ортопантомограмма. Продольный перелом (раскол) 24 и 38 при попытке фиксации в канале штифта юниметрик путем ввинчивания встледствие приложения избыточного усилия.

Длина штифта (поста) не должна доходить до апикального отверстия на расстоянии 2-3 мм, толщина поста не меньше 1 мм в диаметре, соотношение стержня к головке штифта - 2:1.

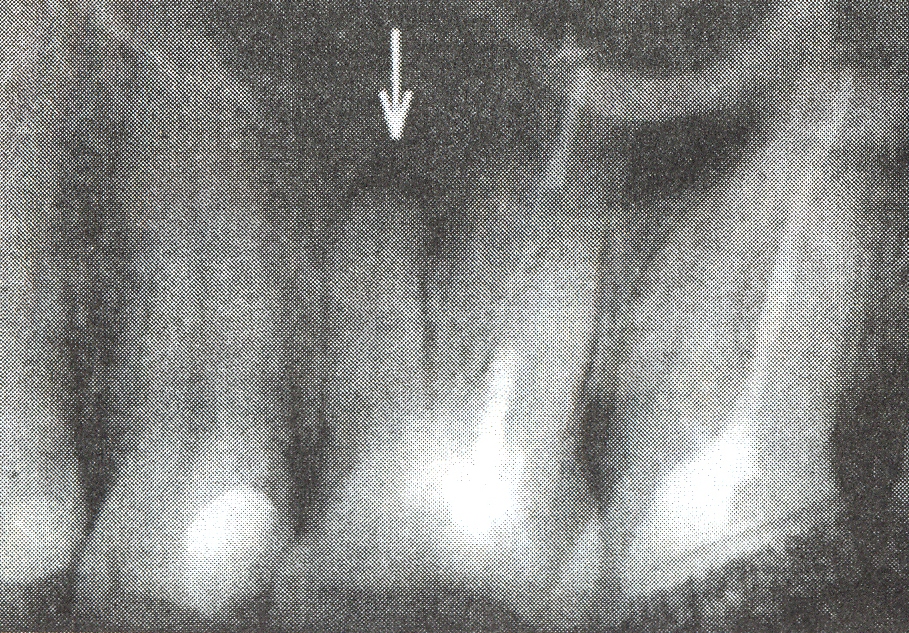

Применение неадекватных методов лечения и обработки корневых каналов (резорцин-формалиновый метод, пломбирование корневых каналов одной пастой или фосфат-цементом, медикаментозная обработка и высушивание каналов ватными турундами и др.) часто обусловливает осложнения в процессе лечения или в отдаленные сроки (рис. 3.28).

Рис. 4.28. Деструктивные изменения в периодонте 26 после проведения резорцин-формалинового метода. Рентгенограмма.

Повторное лечение корневых каналов ֊ процедура сложная и не всегда завершается успешно. Прежде чем приступить к повторному лечению, необходимо сделать рентгенограмму, с помощью которой следует определить количество каналов, их структуру, степень проходимости, состояние периодонта, локализацию перфорации или расположение обломков инструмента. После тщательного анализа рентгенограммы необходимо строго оценить возможности проведения повторного эндодонтического лечения зуба. В сложных случаях предпочтение стоит отдавать консервативно-хирургическим методам, которые являются надежным и эффективным вариантом эндодонтического лечения (рис. 3.29-3.32).