- •Глава 1 Рентгенодиагностика кариеса и его осложнений

- •1.1. Рентгенологические признаки кариеса зубов

- •1.2.Рентгенологические признаки пульпита

- •1 .3. Рентгенологические признаки периодонтита

- •Рентгенологическая диагностика хронических воспалительных процессов в периодонте

- •Глава 2 Рентгенодиагностика болезней пародонта

- •2.1. Рентгенологическая характеристика пародонта в норме

- •2.2. Рентгенологическая характеристика пародонтита

- •2.3. Рентгенодиагностика характеристика пародонтоза

- •2.4. Рентгенологическая характеристика идеопатических поражений пародонта – пародонтолиза

- •2.5. Ошибки рентгенодиагностики патологии пародонта

- •Рентгенологическая диагностика патологии пародонта

- •Рентгенодиагностика заболеваний пародонта различной степени тяжести

- •Глава 3 Рентгенологический метод диагностики в эндодонтической практике

- •3.1. Рентгенодиагностика эндодонтическом лечении

- •3.2. Рентгенодиагностика ошибок и осложнений эндодонтического лечения

- •Глава 4 Рентгенодиагностика одонтогенных воспалительных заболеваний челюстей

- •4.1. Периостит челюсти

- •4.2. Остеомиелит челюсти

- •4.3. Перикоронит

- •4 .4. Гайморит

- •Глава 5 Рентгенодиагностика инфекционных неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстей

- •5.1. Актиномикоз

- •5.2. Туберкулез

- •5.3. Сифилис

- •Глава 6 Рентгенодиагностика опухолей, опухолеподобных поражений и кист челюстей

- •6.1. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •6.2. Остеогенные опухоли, опухелоподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •6.3. Неостеогенные опухоли и опухелеподобвые поражения челюстей

- •6.4. Злокачественные опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •Глава 7 Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений слюнных желез

- •7.1. Реактивно-дистрофические изменнения слюнных желез (сиалозы)

- •7.2. Воспаление слюнныж (сиалоаденнты)

- •7.3. Повреждения слюнных желез

- •7.4. Опухоли и кисты слюнных желез

- •Глава 8 Рентгенодиагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

- •8.1. Артрит

- •11.2. Остеоартроз

- •8.3. Анкилоз

- •8.4. Контрактура

- •8.5. Синдром болевой

1 .3. Рентгенологические признаки периодонтита

Рентгенография наиболее часто используется в диагностике заболеваний околоверхушечных тканей зуба — периодонтитов. Интактный периодонт на рентгенограмме представлен узкой полоской затемнения между поверхностью корня зуба и кортикальной пластинкой альвеолы (рис. 1.10), толщина периодонта составляет в среднем 0,15-0,22 мм на нижней челюсти и 0,20-0,25 мм на верхней челюсти.

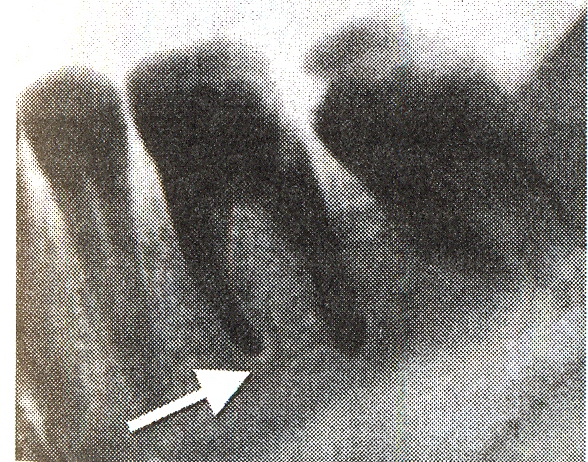

Изменения при остром воспалении периодонта, характеризующиеся завуалированностью рисунка костной ткани в области верхушки корня зуба, можно увидеть только на рентгенограммах высокого качества. Прогрессирование процесса сопровождается нечеткостью рисунка кортикальной пластинки у верхушки корня, а при значительном скоплении экссудата — неравномерным расширением периодонтальной щели, однако при этом четко прослеживаются её контуры (рис.1.11).

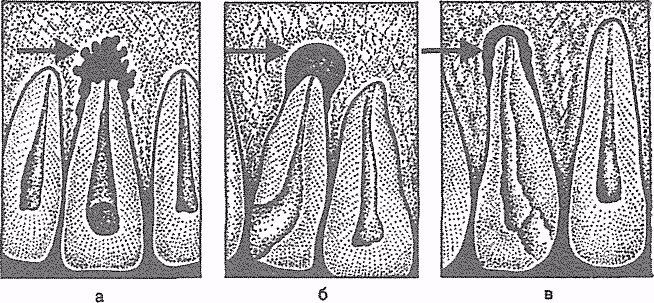

Хронические формы периодонтита диагностируются с помощью рентгенологического исследования периапикальных тканей. Основные рентгенологические признаки хронических периодонтитов представлены в таблице 1 и на рисунке 1.13.

При хроническом воспалении периодонта на рентгенограмме можно видеть неравномерное расширение периодонтальной щели в области верхушки корня, сопровождающееся, как правило, утолщением кортикальной пластинки ֊рентгенологический признак хронического фиброзного периодонтита (рис.1.12 а, б).

В ряде случаев (при ортодонтических вмешательствах, аномалиях прикуса, повышенной нагрузке на периодонт) отмечается сужение периодонтальной щели, порой совершенно не видимой на рентгенограмме.

Рис. 2.12. Внутриротовые периапикальные рентгенограммы: а) расширение периодонтальной щели у верхушки медиального корня 36, кортикальная пластинка прослеживается на всем протяжении, б) хронический фиброзный периодонтит 46.

При этом избыточное отложение цемента (гиперцементоз) придает корню зуба булавовидную форму, костные балки губчатого вещества в области верхушки корня склерозируются, утолщаются, корневой канал может не проецироваться на рентгенограмме. Морфологически эти изменения чаще соответствуют формированию грубой фиброзной структуры периодонта.

Рис. 2.13. Хронический периодонтит: а) гранулирующий; б) гранулематозный; в) фиброзный.

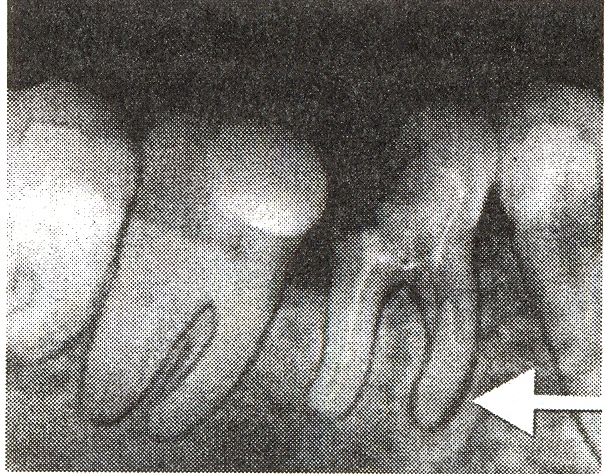

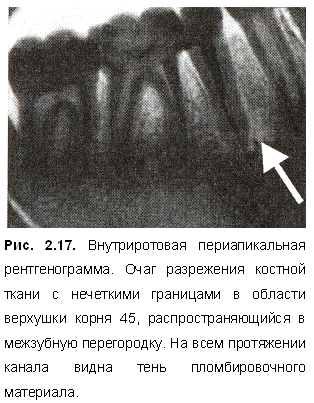

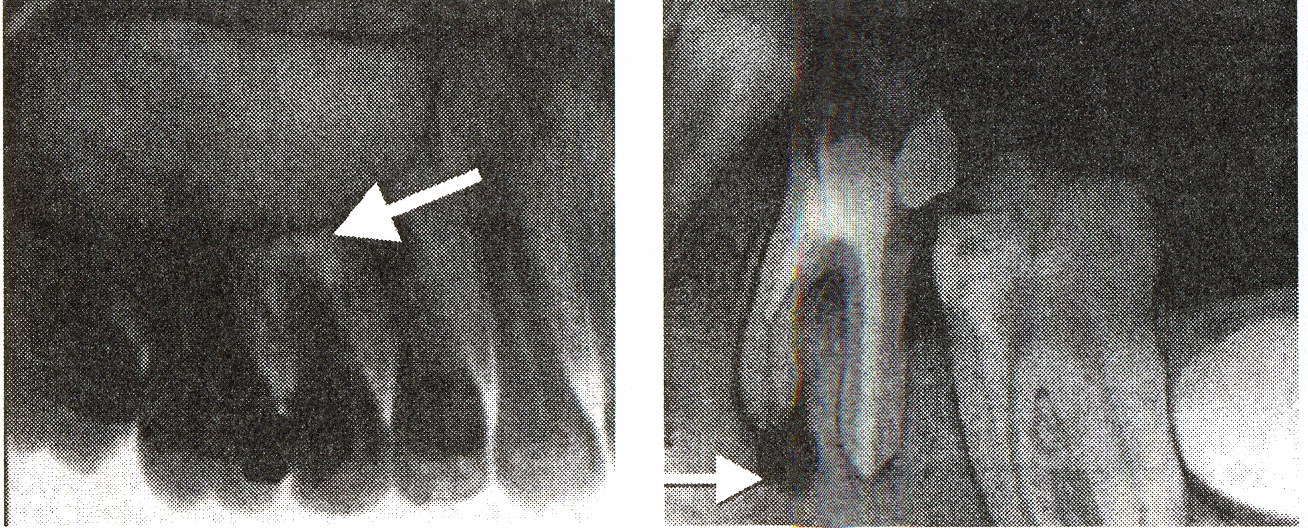

При прогрессировании хронического воспаления в периодонте изменяется характерный петлистый рисунок прилежащей к цементу корня губчатой костной ткани. Нарушается непрерывность кортикальной пластинки, наблюдается истончение костных балок, заметное на рентгенограмме в виде участков разрежения без четких границ (рис. 1.14). Позднее очаги разрежения увеличиваются в размере, захватывая межкорневую перегородку (рис. 1.15). Формируется грануляционная ткань, а клеточные элементы вызывают лакунарное рассасывание цемента и дентина корня, видимое на рентгенограмме как очаг деструкции костной ткани с нечеткими неровными контурами, а также укорочение длины и уплощение верхушки корня — картина хронического гранулирующего периодонтита (рис. 1.16 а, б, в). Свищевой ход, встречающийся при хроническом гранулирующем периодонтите, определяется на снимке как полоска разрежения в области межкорневой или межальвеолярной перегородки с наличием реактивного уплотнения окружающей костной ткани. Часто свищевой ход не виден на рентгенограмме вследствие наслоения тени зуба или костной структуры альвеолы и может быть обнаружен лишь при попадании в него пломбировочного материала (рис. 1.17).

Р ис.

2.16. Внутриротовые

периапикальные рентгенограммы: а) очаг

деструкции и разрежения

костной ткани с нечеткими границами в

области верхушки медиального корня и

межкорневой

перегородки 46; б) очаг деструкции костной

ткани с нечеткими, неровными контурами

у верхушки корня 11. На всем пртяжении

канала прослеживается тень пломбировочного

материала;

в) хронический гранулирующий периодонтит

14.

ис.

2.16. Внутриротовые

периапикальные рентгенограммы: а) очаг

деструкции и разрежения

костной ткани с нечеткими границами в

области верхушки медиального корня и

межкорневой

перегородки 46; б) очаг деструкции костной

ткани с нечеткими, неровными контурами

у верхушки корня 11. На всем пртяжении

канала прослеживается тень пломбировочного

материала;

в) хронический гранулирующий периодонтит

14.

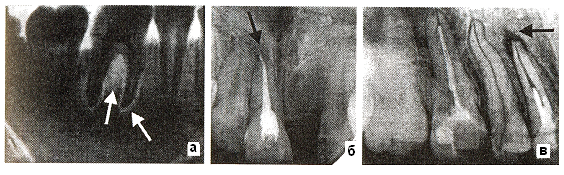

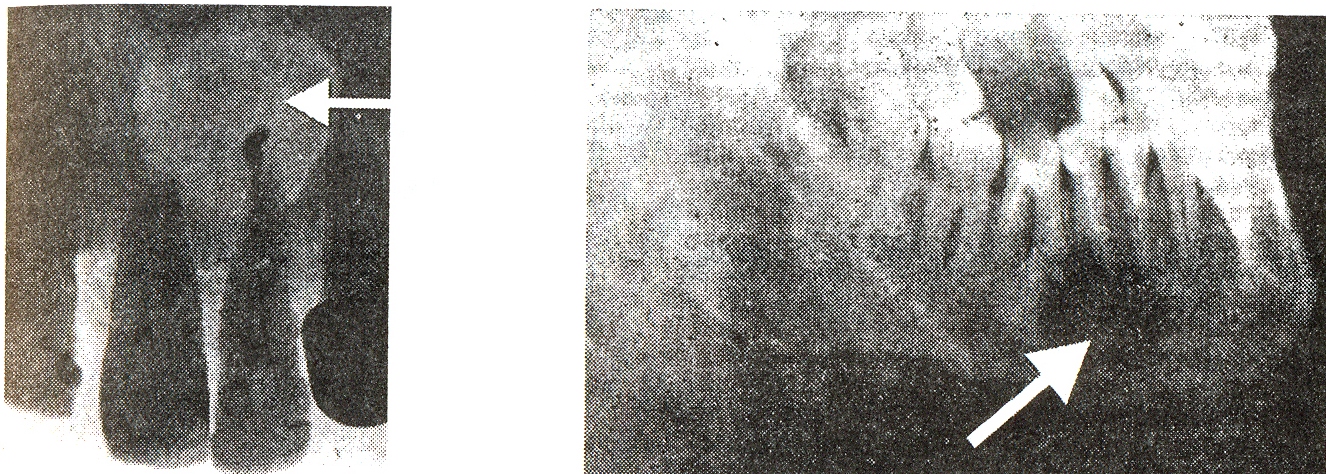

При отграничении воспалительного процесса от здоровых тканей фиброзной капсулой очаг деструкции костной ткани приобретает округлые четкие формы с ровными контурами, губчатое вещество вокруг него становится более плотным (остеосклероз) и может локализоваться на боковой поверхности корня или в области верхушки, линия периодонта при этом переходит в костный дефект - рентгенологические признаки хронического гранулематозного периодонтита (рис. 1.18 а, б).

Некоторую трудность для рентгенодиагностики вызывает расположение гранулемы не в толще губчатого вещества челюсти, а поднадкостнично. Соединение ее с верхушками корней (чаще у резцов, премоляров) на рентгенограмме тени не имеет, периодонтальная щель при этом не изменена. Надкостница продуцирует костные пластинки вокруг гранулемы, отгораживаясь от очага интоксикации, и с течением времени образуется полушаровидное выбухание в области проекции корня, легко определяемое при пальпации.

Рис. 2.18. Внутриротовые рентгенограммы: а) очаг деструкции костной ткани с четкими границами и зоной остеосклероза у корня 15; б) хронический гранулематозный периодонтит 36.

Иногда рентгенологически можно наблюдать типичную для гранулемы картину, а клинически имеется свищ, признак, характерный для гранулирующего периодонтита. Это относят к декомпенсированной форме воспаления периодонта, при которой наблюдается частичное ограничение по периферии очага поражения соединительнотканным барьером.

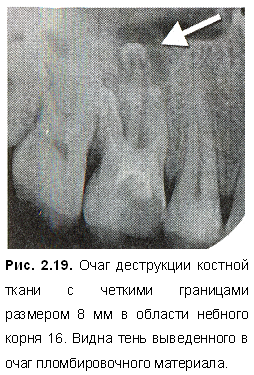

Если диаметр периапикального очага деструкции при хроническом пролиферативном воспалении периодонта составляет от 5 до 8 мм, его относят к кистогранулеме (рис. 1.19). Значительные (более 1 см.) дефекты костной ткани округлой формы с выстоящими в полость дефекта корнями говорят о наличии радикулярной кисты (рис. 1.20 а, б). По рентгенологической картине они напоминают фолликулярные кисты, которые отличаются тем, что имеют тень фолликула непрорезавшегося или сверхкомплектного зуба в полости кисты (рис. 1.21). Надо помнить, что размеры тени на рентгенограмме не являются достоверным признаком образования кисты. В сомнительных случаях для подтверждения диагноза необходимо дополнительное гистологическое исследование патологического очага.

Рис. 2.20. а) Внутриротовая рентгенограмма. Очаг деструкции костной ткани с четкими границами диаметром 1,5 см в области верхушки 22. Видна тень выведенного пломбировочного материала; б) Рентгенограмма нижней челюсти в боковой проекции. Корневая киста нижней челюсти.

Следует отметить, что интерпретация рентгенологической картины различных форм и стадий периодонтитов зависит от ряда обстоятельств, таких, как малая величина деталей костной структуры на снимках, плоскостное изображение очага, наслаивание теней неизмененных тканей, ограниченные возможности зрительного анализатора в различии градаций оптической плотности черно-белой рентгенограммы, условия съемки и обработки пленки, яркость негатоскопов, квалификация рентгенолога.

Рис. 2.21. Ортопантомограмма. Фолликулярная киста тела и ветви нижней челюсти.

Так, при острых периодонтитах своевременно не устанавливаются на чальные признаки околоверхушечного остеопороза и резорбции кортикального слоя альвеолы. Недостаточно критериев, которыми мог бы руководствоваться практический врач для проведения дифференциальной диагностики клинических форм хронического периодонтита, определения стадии воспаления, динамики патологического процесса. Рентгенологическое исследование не позволяет выявить ранние стадии периодонтита, когда превалируют функциональные нарушения кровообращения. Рентгенологические и морфологические данные при периодонтите не совпадают в 50 % случаев. Например, при обострении гранулематозного периодонтита исчезает четкость очертания очага деструкции и рентгенологическая картина приобретает свойства, характерные для гранулирующего периодонтита. Такой признак околокорневой кисты, как кортикальный ободок вокруг полости, при нагноении становится смазанным и по снимку невозможно исключить хронический ограниченный остеомиелитический процесс. Уменьшить процент диагностических ошибок и повысить информативность рентгенограмм можно, используя цветовую дешифровку снимков с помощью радиовизиографии и фотоплетизмографии. Таблица 1.