- •Глава 1 Рентгенодиагностика кариеса и его осложнений

- •1.1. Рентгенологические признаки кариеса зубов

- •1.2.Рентгенологические признаки пульпита

- •1 .3. Рентгенологические признаки периодонтита

- •Рентгенологическая диагностика хронических воспалительных процессов в периодонте

- •Глава 2 Рентгенодиагностика болезней пародонта

- •2.1. Рентгенологическая характеристика пародонта в норме

- •2.2. Рентгенологическая характеристика пародонтита

- •2.3. Рентгенодиагностика характеристика пародонтоза

- •2.4. Рентгенологическая характеристика идеопатических поражений пародонта – пародонтолиза

- •2.5. Ошибки рентгенодиагностики патологии пародонта

- •Рентгенологическая диагностика патологии пародонта

- •Рентгенодиагностика заболеваний пародонта различной степени тяжести

- •Глава 3 Рентгенологический метод диагностики в эндодонтической практике

- •3.1. Рентгенодиагностика эндодонтическом лечении

- •3.2. Рентгенодиагностика ошибок и осложнений эндодонтического лечения

- •Глава 4 Рентгенодиагностика одонтогенных воспалительных заболеваний челюстей

- •4.1. Периостит челюсти

- •4.2. Остеомиелит челюсти

- •4.3. Перикоронит

- •4 .4. Гайморит

- •Глава 5 Рентгенодиагностика инфекционных неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстей

- •5.1. Актиномикоз

- •5.2. Туберкулез

- •5.3. Сифилис

- •Глава 6 Рентгенодиагностика опухолей, опухолеподобных поражений и кист челюстей

- •6.1. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •6.2. Остеогенные опухоли, опухелоподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •6.3. Неостеогенные опухоли и опухелеподобвые поражения челюстей

- •6.4. Злокачественные опухоли, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •Глава 7 Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений слюнных желез

- •7.1. Реактивно-дистрофические изменнения слюнных желез (сиалозы)

- •7.2. Воспаление слюнныж (сиалоаденнты)

- •7.3. Повреждения слюнных желез

- •7.4. Опухоли и кисты слюнных желез

- •Глава 8 Рентгенодиагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

- •8.1. Артрит

- •11.2. Остеоартроз

- •8.3. Анкилоз

- •8.4. Контрактура

- •8.5. Синдром болевой

6.2. Остеогенные опухоли, опухелоподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

Костные опухоли возникают первично в кости, развиваются из входящих в ее состав соединительнотканных элементов. Новообразования челюстей по клинико-ренттенологической и морфологической структуре сходны с опухолями других костей, однако имеют свои особенности, связанные с эмбриогенезом лица и наличием зубов. Среди них выделяют доброкачественные и злокачественные опухоли, опухолеподобные поражения и неодонтогенные кисты. Обращает на себя внимание сравнительно большое количество (до 20%) злокачественных новообразований - сарком.

Первичные костные опухоли, по гистогенезу разделяют на костеобразующие, хрящеобразующие, гигантоклеточную опухоль, костномозговые, сосудистые, другие соединительнотканные и прочие опухоли.

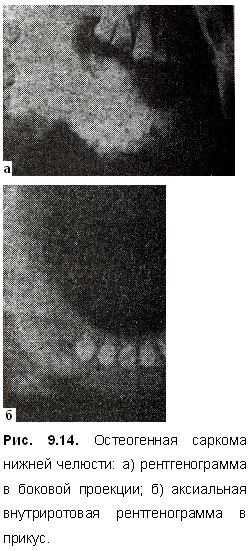

6.2.1. Остеома

Доброкачественная костеобразующая опухоль, развивается из зрелой костной ткани. Чаще локализуется на стенках придаточных пазух носа и на язычной поверхности нижней челюсти. Выделяют периферическую и центральную остеомы.

Периферическая остеома имеет вид костного образования (костный шип или экзостоз) округлой, реже неправильной формы, соединяется с челюстью узким или довольно широким основанием, приводит к деформации челюсти.

Центральная остеома, исходящая из эндоста, представляет собой плотный узел небольших размеров (до 1,5 см), расположенный в глубине челюстной кости, не вызывает деформации челюсти.

По структуре опухолевой ткани различают компактную и губчатую остеомы. К остеоме тесно примыкают экзостозы и остеофиты, локализующиеся на альвеолярном отростке челюсти в виде одного или нескольких небольших костных выступов.

Рентгенологическая картина остеомы, особенно компактной, характерна. Выявляется в виде более плотного, чем кость, образования с четкими границами, выходящего за пределы челюсти при периферической форме (рис. 6.11). Губчатая остеома на рентгенограмме неоднородна, отмечается чередование участков уплотнения и разрежения (рис. 6.12). Центральная остеома (рис. 6.13) проецируется как ограниченный очаг остеосклероза неправильной формы, небольших размеров (1-1,5 см).

6.2.2. Остеогенная саркома

З локачественная

костеобразующая опухоль, чаще локализуется

в нижней

челюсти.

локачественная

костеобразующая опухоль, чаще локализуется

в нижней

челюсти.

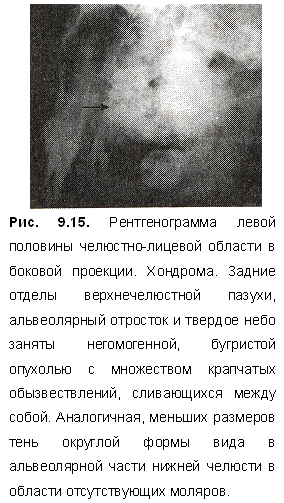

Рентгенологическая картина представлена в двух основных вариантах: остеопластический (склеротический) и остеолитический (остеокластический). При остеопластической форме отмечается резко выраженный остеосклероз без видимого разрушения костного вещества. Опухоль выявляют в виде уплотнения кости с нечеткими границами и наличием спикулюстных игл, расположенных перпендикулярно к поверхности челюсти («игольчатый периостит») (рис. 6.14).

Остеолитический вариант характеризуется дефектом костной ткани неправильной формы со смазанными контурами. Корковый слой на границе дефекта расщепляется и приподнимается под острым углом в виде шпоры или козырька. Иногда встречается смешанный вариант, при котором очаги уплотнения кости чередуются с очагами деструкции.

6.2.3. Хондрома

Д оброкачественная

хрящеобразующая опухоль,

локализуется преимущественно

в переднем

отделе верхней челюсти в виде

изолированного солитарного узла.

Различают энхондрому,

расположенную центрально в глубине

челюсти, и экхондрому - периферическую,

периостальную

хондрому, растущую за пределы

челюсти.

оброкачественная

хрящеобразующая опухоль,

локализуется преимущественно

в переднем

отделе верхней челюсти в виде

изолированного солитарного узла.

Различают энхондрому,

расположенную центрально в глубине

челюсти, и экхондрому - периферическую,

периостальную

хондрому, растущую за пределы

челюсти.

Рентгенологически хондрома определяется в виде очага деструкции со сравнительно четкими границами, в котором сочетаются плотные очаги обызвествления и разрежения. При экхондроме границы очага деструкции распространяются за пределы челюсти (рентгенограмма в боковой проекции) (рис. 6.15).

6.2.4. Остеокластами (гигантоклеточная опухоль)

Доброкачественная опухоль, развивается внутрикостно, состоит из многоядерных остеокластов. В челюстных костях встречается довольно часто, составляет около 30% всех костных новообразований. Отмечается преимущественная локализация в области премоляров нижней челюсти.

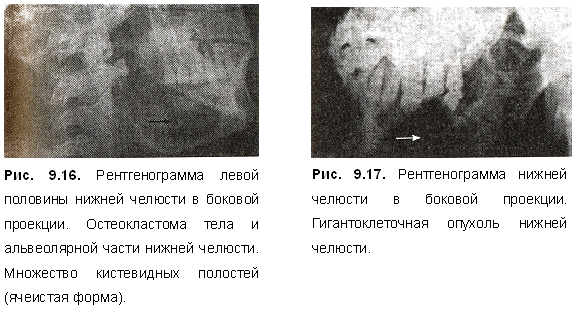

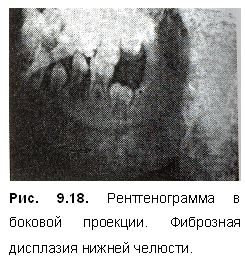

Рентгенологически различают три разновидности: ячеистую, кистозную и литическую формы. Ячеистая форма (рис. 6.16) представлена мелкими полостями-ячейками, разделенными между собой костными перегородками, напоминает амелобластому. При кистозной форме наблюдается очаговое разрежение в виде кисты с четкими границами. Иногда обнаруживают промежуточную картину между ячеистой и кистозной разновидностями - литическую. Для литической формы (рис. 6.17) характерен бесструктурный очаг разрежения с разрушением кортикального слоя челюсти. Отмечается рассасывание верхушек корней.

6.2.5. Саркома Юинга

Злокачественная костномозговая опухоль, плотно спаяная с подлежащей костью, быстро увеличивается в размере.

Рентгенологически определяется разрежение кости без четких границ, разрушается корковый слой, костеобразование за счет реакции надкостницы выражается в виде характерных «луковичных чешуек» («луковичный периостит»). В некоторых случаях патологического костеобразования не отмечается.

6.2.6. Фиброзная дисплазия

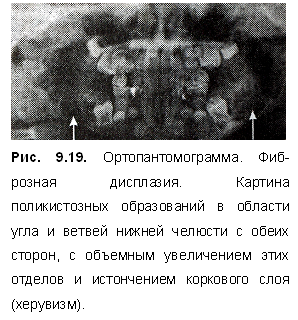

Фиброзная дисплазия - опухолеподобное поражение кости, заключающееся в очаговом нарушении костеобразования. Фиброзная дисплазия встречается у 13% больных с костными опухолями и опухолеподобными поражениями челюстей. Различают монооссальную (однокостную) и полиоссальную (многокостную) формы. Для фиброзной дисплазии характерно диффузное поражение кости, с отсутствием четкой границы со здоровой костью.

Рентгенологическая

картина довольно типична. Определяется

диффузное увеличение

пораженного отдела кости с деструкцией

костной ткани в виде чередования мелких

участков уплотнения и разрежения,

наблюдается картина «матового стекла»

(рис. 6.18). В ранних стадиях заболевания

участки разрежения представляются

более крупными.

Границы поражения нечеткие, патологическая

т кань

постепенно переходит

в нормальную костную. Кортикальная

пластинка челюсти истончена,

но, как правило, не прерывается.

Верхнечелюстная пазуха может быть

уменьшена

в размере, при распространенном процессе

не проецируется. Рассасывание

корней зубов не отмечается.

кань

постепенно переходит

в нормальную костную. Кортикальная

пластинка челюсти истончена,

но, как правило, не прерывается.

Верхнечелюстная пазуха может быть

уменьшена

в размере, при распространенном процессе

не проецируется. Рассасывание

корней зубов не отмечается.

6.2.7. Центральная гигантоклеточная гранулема

Опухолеподобное поражение кости с локализацией исключительно в альвеолярном отростке, которое выявляется в виде ограниченного образования на десне. На рентгенограмме в области ее локализации отмечается небольшая зона деструкции в виде разрежения с четкими границами и ровным контуром, на фоне которого иногда видны тонкие костные перегородки.

6.2.8. Синдром Олбрайта

Синдром Олбрайта включает триаду симптомов: одиночные или множественные очаги фиброзной дисплазии в костях, раннее половое созревание, пигментация участков кожи. На рентгенограмме определяются очаги разрежения костей скелета, в том числе челюстных.

6 .2.9.

Херувизм

.2.9.

Херувизм

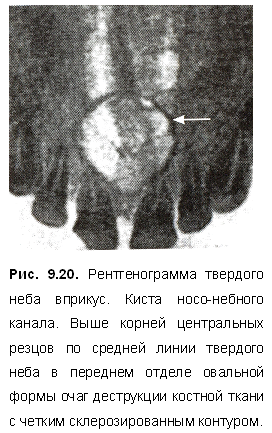

Наследственное заболевание, характеризующееся двусторонним поражением области углов и ветвей нижней челюсти. Рентгенологическая картина: образование множества кистевидных полостей различной формы и величины, корковый слой истончен и на отдельных участках прерывается (рис.6.19).

6.2.10. Гиперпаратиреоидная остеодистрофия (болезнь Реклингхаузена)

Системное заболевание в результате нарушения деятельности паращитовидной железы. Отмечается сочетание лакунарного рассасывания костной ткани с новообразованием кости. Рентгенологическая картина заболевания напоминает остеобластокластому.

6.2.11. Неодонтогенные кисты челюстей

Возникновение неодотогенных кист челюсти связано с нарушением эмбриогенеза лица. Это целевые (фиссуральные) кисты, они локализуются на верхней челюсти. К ним относят кисту но-сонебного канала, шаровидно-верхнечелюстную, травматическую и резидуальную кисты.

К иста

носонебного (резцового) канала

развивается

из эмбриональных остатков

пролиферирующего эпителия. Располагаясь

между центральными верхними

зубами, приводит к рассасыванию небной

пластинки. Для диагностики важное

значение имеет внутриротовая рентгенограмма

(рис. 6.20), на которой обнаруживают

кистевидное разрежение костной

ткани неба соответственно интактным

центральным резцам с сохранением

в последних периодонтальной щели.

Затруднения в диагнозе возникают

в случае наличия разрушенных верхних

передних зубов, которые могут явиться

причиной развития корневой кисты. В

последнем случае рентгенологически

периодонтальная щель причинного зуба

не прослеживается.

иста

носонебного (резцового) канала

развивается

из эмбриональных остатков

пролиферирующего эпителия. Располагаясь

между центральными верхними

зубами, приводит к рассасыванию небной

пластинки. Для диагностики важное

значение имеет внутриротовая рентгенограмма

(рис. 6.20), на которой обнаруживают

кистевидное разрежение костной

ткани неба соответственно интактным

центральным резцам с сохранением

в последних периодонтальной щели.

Затруднения в диагнозе возникают

в случае наличия разрушенных верхних

передних зубов, которые могут явиться

причиной развития корневой кисты. В

последнем случае рентгенологически

периодонтальная щель причинного зуба

не прослеживается.

Шаровидно-верхнечелюстная (глобуло-максиплярная) киста располагается на верхней челюсти между боковым резцом и клыком. На рентгенограмме проецируется очаг деструкции в форме груши с узким концом в области межальвеолярной перегородки.

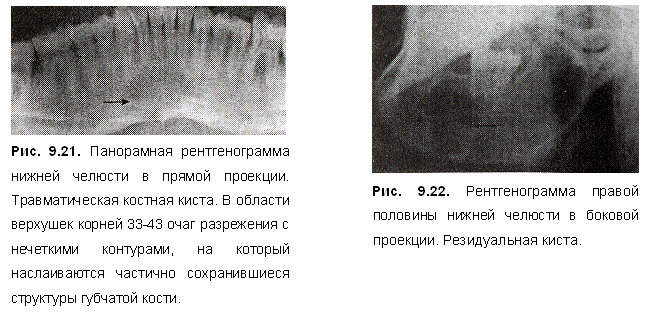

Травматическая (геморрагическая) киста возникает в результате некроза кости вследствие травмы. На рентгенограмме у верхушек интакгаых зубов определяется неправильной формы очаг деструкции с ровными контурами (рис. 6.21).

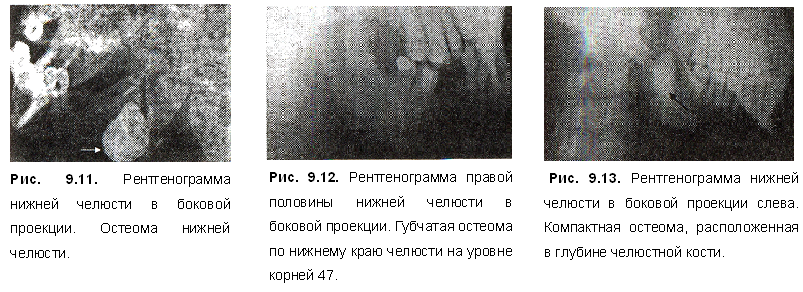

Резидуальная киста располагается у лунки удаленного по поводу кистогранулемы зуба (рис. 6.22).