- •1.3. Аэродинамика природных вентиляционных сил глубоких карьеров

- •1 .4. Пути улучшения аэродинамики природных вентиляционных сил в карьерах

- •2. Основные требования и теоретические

- •2.1. Рабочая зона карьера как объект проветривания

- •2.2. Требования к системам искусственного проветривания карьеров

- •2.3. Обоснование объемов свежего воздуха, необходимого для разбавления вредностей

- •2.4. Обоснование требуемой подачи вентиляционных устройств, удаляющих загрязненный воздух за пределы карьера

- •3.1. Струйные способы и средства проветривания карьеров

- •3.2. Генерация искусственных осадков в атмосфере карьеров

- •3.3. Оценка аэродинамики и энергетики свободноструйной вентиляции карьеров

- •3.4. Трубопроводные вентиляционные системы глубоких карьеров

3.3. Оценка аэродинамики и энергетики свободноструйной вентиляции карьеров

Физической основой свободноструйной вентиляции в карьерах является то, что упорядоченное движение свободных струй за счет эжекции и рассеивания импульса способно привести в движение большие массы воздуха. Отсюда предполагалось, что при соответствующем размещении источников движения струи относительно некоторой условной границы объема карьерного пространства, пересечение которой обеспечит обмен массами между проветриваемым объемом и окружающей средой, будет осуществляться процесс проветривания.

Исходя их этих соображений, на фоне полного отрицания трубопроводных систем вентиляции и был принят за основу струйный способ искусственного проветривания глубоких карьеров, предполагавший достаточно быстрое решение большой и сложной проблемы относительно малыми средствами.

В связи с этим были выполнены значительные теоретические и экспериментальные исследования и, в частности, разработаны и испытаны в условиях производства самые различные струйные вентиляционные установки: на базе винтов самолетов и вертолетов, с двигателями внутреннего сгорания, с турбодвигателями и электрическими приводами мощностью от сотен до 11000 кВт (установка НК-12КВ). При этом ожидалось, что проблема искусственного проветривания глубоких карьеров в скором времени будет решена. Однако до сих пор этот прогноз не сбылся. Более того, была поставлена под сомнение сама идея струйной общеобменной вентиляции карьеров, ввиду ее принципиальной неэффективности и весьма значительной энергоемкости. По данным работы [16], например для карьера «Железный» Ковдорского ГОКа (глубина 550 м), при наличии штиля и инверсии суммарная мощность струйных вентиляционных установок должна составлять около 2 млн кВт, а расчет каскадной схемы проветривания Качарского карьера

50

(глубина 720 м), состоящей из трех каскадов по 7 установок НК-12КВ в каждом, показывает, что в условиях инверсии организовать эффективный вынос загрязнений не удается ввиду слабого проникновения струи свежего воздуха в глубь карьера. Так, за 90 мин работы указанных установок после загазования нижней части карьера до 3 ПДК концентрация вредностей снизилась до 2,5 ПДК.

Все это свидетельствует о полной несостоятельности струйной вентиляции как средства общекарьерного проветривания. Для установления причин этого рассмотрим подробнее аэродинамику струйных потоков, создаваемых свободноструйными карьерными установками, в основе которых лежит теория турбулентных струй [17].

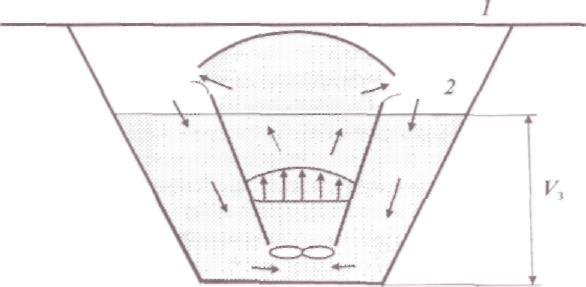

Анализ схемы вентиляции карьера свободными вертикальными струями (установки УМП-14, УМП-21 и др.), приведенной на рис. 3.6, показывает, что в первом приближении выполняется необходимое для вентиляции условие - обмен массами с окружающей средой (атмосферой поверхности). Однако если вертикальная струя не пересекает условной (гипотетической) границы карьера 7, то в этом случае карьерный вентилятор осуществляет не проветривание, а просто перемешивание воздуха внутри карьера и причем только в зоне действия струи.

Рис. 3.6. Схема распространения вертикальной свободной струи воздуха в карьере (относительно условных границ У и 2)

Если же рассмотреть распространение вертикальной струи относительно другой границы 2 внутри карьера, которую она будет пересекать, то, исходя из необходимого условия функционирования

51

вентиляции, часть карьера в пределах границы 2 будет проветриваться.

Следовательно, карьерный вентилятор относительно границы 2 в какой-то мере будет осуществлять проветривание, а относительно границы 1 - только перемешивание воздуха внутри карьера.

Отсюда следует вывод, что струйная вентиляционная установка выполняет функцию вентилятора только тогда, когда область карьера или окружающей среды в пределах карьера (в пределах границ /, 2), с которой происходит воздухообмен, столь обширна, что, несмотря на сброс в нее загрязненного воздуха, может длительное время быть и поставщиком чистого воздуха. Если же размер данной области воздухообмена недостаточен, то работа струйной карьерной установки быстро сводится к простому перемешиванию воздуха в определенном объеме карьера, что чаще всего и наблюдалось при испытаниях и работе этих установок, когда снижение концентрации вредностей за счет этого относили к эффекту проветривания.

Принципиальным при этом является то обстоятельство, что области сброса загрязненного и забора чистого воздуха у струйных установок расположены на небольшом расстоянии и имеют активную аэродинамическую связь. Последнее является причиной возникновения циркуляционных течений (струи с отрицательной плавучестью [17]) из области нагнетания установок в область их всасывания (рис. 3.6).

Отсюда следует практически важный вывод: необходимым условием общеобменной вентиляции карьеров является многократное превышение размеров области воздухообмена над объемом зоны проветривания. А области забора чистого воздуха и сброса загрязненного должны быть удалены друг от друга на значительное расстояние, исключающее возникновение между ними активных аэродинамических связей, что возможно реализовать только в трубопроводных системах вентиляции (ТВС).

Давая оценку энергоемкости свободноструйного проветривания карьеров, прежде всего следует отметить, что энергия в этом случае затрачивается на два не связанных между собой процесса: перемещение воздушных масс и осуществление воздухообмена с окружающей средой. В этом и заключается принципиальное различие струйных и трубопроводных систем вентиляции, например

подземных рудников, в которых энергия затрачивается только на перемещение воздуха по вентиляционной сети.

Вследствие этого энергоемкость струйных вентиляционных систем по сравнению с трубопроводными является более высокой, что на фоне низкой эффективности воздухообменных процессов, осуществляемых свободными струями, позволяет сделать однозначный вывод о полном отказе от их применения.

Однако специалисты в области свободноструйной вентиляции карьеров, придя к осознанию этой реальности, сделали совершенно необоснованные выводы на одном из своих последних совещаний. Ввиду принципиальной значимости этих выводов, остановимся на них подробнее.

Резюме данного совещания приведено в работе [3]:

«В 1989 г. на базе карьера Мурунтау, имевшем в то время три вентиляционные установки НК-12 KB, было проведено совещание с участием ведущих специалистов в области аэрологии карьеров -П. В. Бересневича, Н. 3. Битколова, А. Д. Вассермана, М. М. Коно-рева, И. И. Иванова и др. На этом совещании специалисты Навоий-ского горно-металлургического комбината, поддержанные А. Д. Вассерманом, высказали сомнения в технической возможности и практической целесообразности искусственной вентиляции глубоких карьеров и предложили основные усилия сконцентрировать на создании эффективных фильтро-вентиляционных установок для очистки воздуха в кабинах горных машин. При этом на вопросы: «Можно ли проветрить глубокий карьер?» и «Надо ли проветривать карьер?» - ими были даны однозначные ответы: «Нельзя!» и «Нет необходимости!» - хотя бы потому, что для этого требуется колоссальное количество энергии, и бессмысленно доводить до санитарных норм несколько сотен миллионов кубических метров воздуха для нескольких десятков работников карьера».

Действительно, бессмысленно проветривать весь объем карьера, тем более, что в этом нет никакой необходимости. Действительно, бессмысленно пытаться применять для вентиляции карьеров свободноструйные установки, не являющиеся, по существу, средством воздухообмена между карьерным пространством и окружающей карьер атмосферой.

Теория и практика аэродинамики вентиляционных процессов открытых горных разработок однозначно свидетельствует о том, что в проветривании в первую очередь нуждается нижняя застой-

ная (рециркуляционная) зона карьера, в которой функционирует все основное горное оборудование и располагается технический персонал. Объемы этих зон в большинстве случаев лежат в пределах 2,0-6,0 млн м , что сопоставимо с часовой подачей крупных шахтных вентиляторов.

При своевременном введении в действие ТВС с удалением загрязненного воздуха за пределы карьерного поля и его полной заменой более чистым атмосферным воздухом объем таких зон будет уменьшаться. В любом случае он не увеличится до объемов всего карьера, и, таким образом, периодически возникающая в настоящее время проблема проветривания всего карьерного пространства просто не возникнет.

Очевидно, что при отсутствии системы вентиляции, способной проветривать нижние застойные зоны глубоких карьеров, в условиях длительных нарушений естественного воздухообмена с окружающей средой весь объем карьера может быть загазован.

Отсюда и следует вывод о том, что не существует проблемы проветривания всего объема карьера (сотен миллионов куб. метров воздуха), а существует проблема организации эффективной системы вентиляции нижних застойных (рабочих) зон.

Что же касается «колоссального расхода энергии», то он характерен только для свободноструйной вентиляции, у которой основные затраты энергии приходятся не на перемещение воздушных масс, а на обеспечение воздухообмена с окружающей карьер атмосферой. У трубопроводных систем вентиляции расход энергии многократно ниже, так как энергия в них расходуется только на перемещение воздуха по сети. Так, например, мощность привода шахтной осевой вентиляторной установки ВОД-50, способной во всасывающей трубопроводной системе вентиляции осуществлять полный однократный обмен воздуха в застойных зонах карьеров в течение 1-3 часов, составляет 2000 кВт. Для сравнения: мощность свободноструйной установки НК-12КВ, способной в большинстве случаев только на перемешивание воздушных масс в зоне действия своей струи, составляет 11000 кВт.

Таким образом, выводы участников совещания не подкреплены убедительными доводами и недостаточно обоснованы. Кроме того, они полностью игнорируют требования существующей нормативной документации в части состава воздуха рабочих мест [8].

Игнорируются также плохая видимость рабочих мест, прямо связанная с аварийностью и производственным травматизмом, психологический дискомфорт технического персонала карьера и др.

Не соответствует действительности также замечание автора работы [3] о том, что активность дискуссий относительно искусственного проветривания глубоких карьеров значительно снизилась после проведения этого совещания. Причина этого заключалась совсем в другом - в кризисном состоянии горной отрасли и горной науки в 90-е годы, когда о каких-либо серьезных научных исследованиях и связанных с ними дискуссиях не могло идти и речи.

И только в настоящее время, в связи с восстановлением прежних объемов добычи на открытых горных работах, появляется реальная возможность и развития научных исследований, и дискуссий, в частности, по проблемам проветривания глубоких карьеров. Одним из свидетельств этого как раз и является публикация уже упоминавшейся монографии [3], написанной нестандартно с новыми подходами и предложениями, увеличение числа научных статей в периодических изданиях, а также выход в свет настоящей работы, некоторые положения которой диаметрально противоположны распространенным в настоящее время. Поэтому необходимы и дискуссии, и совместная работа по обоснованию новых подходов и разработке технических решений по рассматриваемой проблеме, поскольку она осталась нерешенной и, исходя из опыта человеческой деятельности, все равно потребует своего разрешения.